色々あった一級建築士試験ストレート合格体験記(製図)

令和5年一級建築士製図試験を初受験し、合格いたしました。

学科試験や、この試験に臨んだ経緯は

をご覧ください。

ここでは、

7/23の学科試験終了から

10/8日製図試験本番まで

図面作成未経験の勉強の進め方や、ターニングポイントとなった出来事などを記していこうと思います。

製図試験について

はじめに製図試験の概略です。

一級建築士の製図試験は、制限時間6時間30分の試験時間内に

•課題文読み取り

•エスキス

•記述

•作図

などを行います。

試験時間の11:00〜17:30の間

休憩は無く、ぶっ続けで行います。

(軽食持ち込み可)

一見時間は十分にある気がしてしまいますが…

実際には時間の余裕はなく、1秒でも2秒でも時短出来るよう受験生は、道具を選びからこだわり、技術を磨きます。

また、

学科試験後から製図試験まで約2ヶ月半しか期間が無いため、初年度生はその点も苦戦するポイントです。

合格率は35%前後で、「3割受かる」と聞くと合格率が高く見てますが、過酷な学科試験に合格した中からの3割なので、難易度は高いです。

製図学習スタート(7月24日-7月31日)

学科試験の翌日Nに行き、製図短期コース(8/6開校)に申込み、製図板の購入の手続きを済ませました。

今まで学科が精一杯で、製図について調べておらず

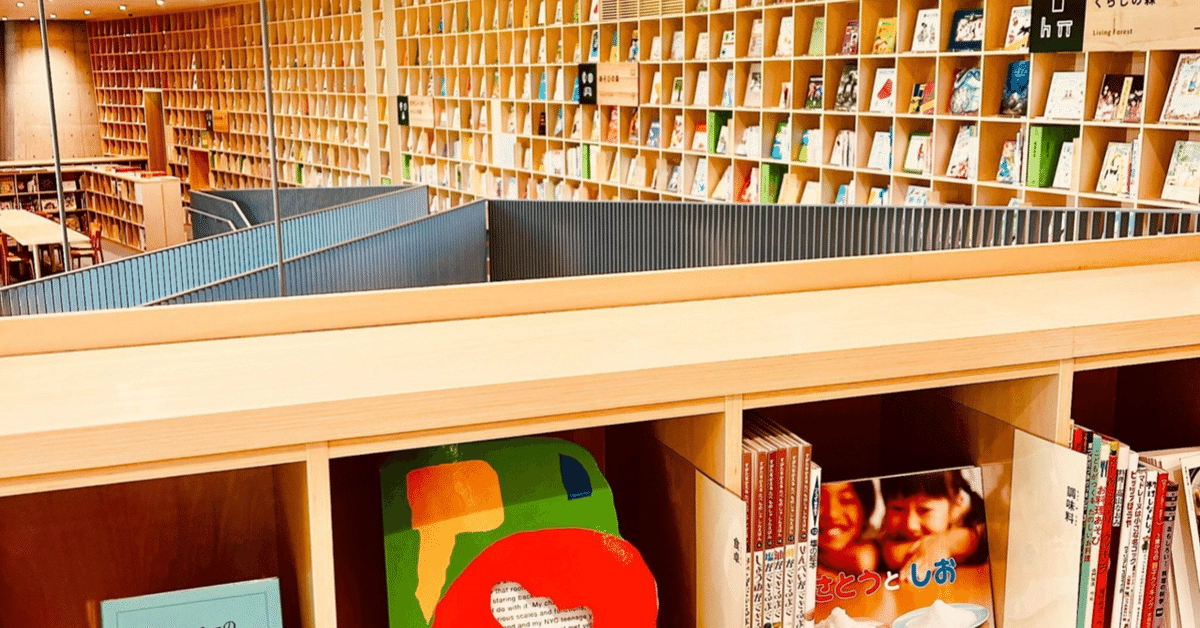

•R5の製図の課題が図書館である事

•ランクがI〜Ⅳまである事

•記述と作図がある事

など基礎的な内容を知りました。

はじめ何をすべきか分からなかったので、7/30の短期講座の事前講義まで、とりあえず製図板に触れ、Nでもらった図面通り写してみたり、行ける範囲の図書館を調べ、7/29に2箇所見学に行きました。

学科も素人同然からのスタートでしたが

製図は本当に絶望的なくらい0からのスタートです。

•製図板に触れた事が無い

•CADも学生時代に単位のため少し触れた程度

•図面をきちんと書いた事がない(出来るのは簡単なエスキス程度)

最初はお手本の作図を写すだけで13時間くらいかかりました💦

7/30

製図短期コース事前講義に行って分かったことは

①初年度生の人数

•製図に進めた方が学科クラスの約2.3割

•学科独学合格数名

②過年度生の人数

•初年度生の約2倍

過年度生は事前講義までに、事前課題も解いてきており、

また、初年度生も角落ちから復活の方々と、設計事務所•ゼネコン勤務の方々という構成だったので、

③自分1人が圧倒的に最後尾からのスタートとなる事

学科試験では、本講義が始まる前の9-12月まで

勉強の貯金が出来ましたが、製図試験の難しいところは、学科の直後からよーいドン!で一斉にスタートを切る事です。

また、私の場合な学科の時以上に、日々の仕事が建築に無関係な事がネックになり、

業務の中に図面や現場を見ながら理解が深める事が出来ないため、単純に勤務時間は勉強時間をロスしてしまう事になるのも痛い点でした。

「これからどんな勉強をしたら追いつけるのか」

絶望しました。

講義の中で

お盆休みまでは作図スピードをあげること

と言う指示をもらったので、ひとまずそれに専念し、作図13時間を5時間くらいに縮めるイメージで、5-10枚程度は書けるように目標を立てました。

7月(24-31日)学習時間

19.25時間

8月前半(2ヶ月前)

8/6に短期コースがスタートしました。

初日はエスキスの方法をビデオ学習し、初めてエスキスに挑戦しました。

•敷地の読み取り配置計画

•ボリューム出し

•グリッド計画

•1/400

など、N流の進め方を一通り習いました。

当たり前ですが、習ったとは言え初めての連続で全く頭に入って来ません。

学科講義は基本映像講義でした。

講義の中で、

「ここまでに○○しないと不味いですよ!」

の様に、進捗の管理と適度に生徒のモチベーションを刺激するNの名物先生がいたので、安心感がありました。

また、普段からYouTubeに慣れているので見やすかったです。

一方、製図講座に関しては、

現場講師と映像講義のハイブリッド形式となります。

エスキスの進め方だけは映像講義で淡々と進み、

その他はクラスごとの一級建築士の講師が現場で指導します。

私は、この方式を受け入れるのにしばらく時間がかかりました💦

感じたメリット•デメリットは以下の通りです。

メリット

•講師に直接相談できる

•自分の苦手分野や、図面の癖などパーソナル指導をしてもらえる

•学科の時よりも生徒内でのコミュニケーションが取りやすい

デメリット

•過年度生と初年度生の進度別の講義が難しい(首都圏ではクラスが別なのかもしれません)

•1人が質問すると講義が止まる

•一つの話題で脱線しだすと、講義の満足度が下がる

•講師との相性に大きく左右される

•同じ資格学校でも校舎別のばらつきが大きい

過年度生にとってはこの仕組みが分かっているだけでもアドバンテージがあると感じました。

お盆までに10枚と言われた目標は達成できず、7枚程度でした。(1週間に3枚のペース)

単純な解答例のトレースなら4〜5時間でできる様になりましたが、自分で考えたエスキスの作図に関しては未だに6時間はかかりました。

8月後半(1ヶ月半前)

8月後半に製図の第1回模試がありました。

初年度生はエスキスと作図完成を目標と言われ、

なんとか作図は完成しましたが、

蓋を開けて見ると私以外の初年度生は記述も仕上げており、同じランクⅣの中でも、最も低いレベルのランクⅣでした。

とりあえず少しは作図できる様になりましたが

学科試験の時のような、日に日にレベルアップしている感覚がありません。

不安のみが募りました。

ここで自分の学習を見直したのが、

1つ目のターニングポイントとなります。

ターニングポイント①ノートでエスキスの復習をする

なぜ学科の時のような充実感が無いか冷静に考えてみました。

違和感があったのは、ノートに蓄積出来ない点でした。

学科の時には最低2週間に1冊はノートを終わらせるペースで学習を進めて、最終的には26冊のノートを使いました。

しかし、製図は課題ごとのエスキス用紙と作図図面は増えていきますが、ノートの様にまとまって整理できている感じは無く、一度やった事が頭から抜けていってしまう感じがしていました。

ファイルに閉じても、A2サイズを折りたたんで入れているため、すぐに見返せずストレスでした。

そんな時に、

学科でも参考にさせていただいていた「建築士たぬきさん」のYouTubeを見て目から鱗の発見がありました。(掲載•リンクについて了承頂きました)

それは

大きめなノートに

•自分のエスキス(ゾーニング色付け)

•解答例エスキス(ゾーニング色付け)

を並べて、比較分析する

というやり方でした。

このやり方を真似した事で、飛躍的に学習効率が上がりました。

上 自分のエスキス

下 解答例エスキス

参照 建築士 たぬきさん

【建築士試験】一級建築士が製図試験に合格するまでの体験談を語る!(後編)

すでに9月に差し掛かっていましたが、

今までの課題のエスキスを全てノートに書き出し、色分けし、講師からもらった赤ペン先生の内容をノートに書いて分析しました。

この後10月の最終の課題までこれを続けました。

途中からは時短のために手で書き写さず、エスキス、解答例ともに原本を切り貼りし、考察のみ手書きしました。

8月の学習時間

128時間

9月前半(1ヶ月前)

Nではこの頃になってフリーハンド作図が解禁されました。

これを機に、作図スピードが圧倒的に上がり、作図が3時間半ほどになりました。

クラスの中では1番遅いタイムでしたが、13時間から考えるとだいぶ早くなりました。

これならなんとか勝負になるかも!

ここから、記述の練習も始めました。

やり方としては、記述の問題傾向を

•構造 🟦

•設備 🟩

•配置計画等 🟧

•図書計画 🟨

などに色分けし、

今日は構造、今日は設備のように

学科と同じ様に科目ごとに勉強しました。

ちなみにこの頃には毎週日曜日の講義で

朝から夕方までに、記述•作図を通しで終わらせるという授業スタイルとなっていましたが、未だにランクⅣしか取れていない状態でした。

しかし、

ノートの効果で成長が目に見え出したため、

「来週末は最後まで解けてランクⅣ抜け出せるかも!」「次こそいけるかも」

という様にポジティブなマインドで勉強をしました。

9月後半(2-3週間前)

ひとまず、見直す時間は無いにしてもギリギリ書き上げられるようにはなってきました。

ただ、エスキスの精度が安定しませんでした。

そんな時に、またまた「建築士たぬき」さんのYouTubeから大切なエッセンスを貰います。

ターニングポイント②エスキス手順を変える

今までは、要求面積の真ん中か、下限くらいでエスキスをしていました。

しかし、色々なところにしわ寄せが来て、とても苦しい図面となっていました。

そこで

「シンプルなスパン割りの中で、建築可能な最大ボリュームで検討する」

という方法を採用しました。

箱が大きいので、中になんでも詰め込めるようになり、飛躍的にエスキス速度が上がりました。

その結果、作図や見直しにあてられる時間が増えました。

さらに最大ボリュームを検討する中でも

「建蔽率の最大を狙う」

事がその後のプランニングに活きました。

今まで要求がなければ、総3階でしか考えていなかったので、容積率の最大から追っていったとしても、1階はゆとりが無いのに3階はガバガバになっていました。

しかし、1階を最大面積とし、容積率オーバーするようなら2.3階を屋上庭園などにして、面積を減らすという単純な事で、要求を満たしたゆとりある間取りになりました。

屋上緑化などは記述のネタにもなりますし、私にこの方法はハマりました。

参照 建築士 たぬきさん

【建築士試験】合格者と対談!1時間でエスキスを終える方法を紹介!(プランニング編)

9月24日の第2回模試では、記述も含めて書き切ることもでき、「ランクⅣは突破したかな?」くらいになりました。

しかし、結果はランクⅣ。

書き切る事ができるようになった後の課題は、

最初の20分で行う読み取りです。

読み取りの甘さにより、要求を満たせていない事が多発しました。

「及び」「かつ」など、たった2文字の読み間違いで結果が大きく変わることがわかりました。

結果はランクⅣでしたが、同じミスをしなければいいと割り切り、8月末からの成長について自分を励ましました。

この時期に出張が重なりましたが、夕食解散後の9時過ぎから、ホテルのロビーで2時まで学習をしました。

9月の学習時間

144.5時間

10月(直前期)

9月の最終週の試験2週間前から

•毎日エスキス1枚 計14枚

•記述最低1時間

•作図3日に1枚

をノルマにしました。

流石にエスキスを14日連続で行った結果、読み取りからエスキスまでの流れは自分の中で決まったパターンが確立でき、大抵どんな問題も解答例に近いものが出せる様になってきました。

試験の1週間前くらいに

「あと2週間あればいけるかも」

と何か掴めた感じがしました。

ただ体感では、合格まであと1週間足りない💦

学科と同じく漫画喫茶を解禁し、追い込みにかかりました。

苦手な断面図、矩計図、勾配屋根、高低差の処理については20分などのタイムアタックを行い、汚いながらにそれらしく書けるようにしました。

この時期のNの直前対策で、北側斜線の問題がありました!まじで感謝です😭

(しかし、この後書きますが本番計算ミスをします…)

結局正式な課題では最後までランクⅣしか取れていませんが、最終週に行ったエスキス課題を作図し講師に厳しい目で見てもらい、10月4日水曜日にやっと「これならⅣではない。」という図面になりました。

10月(1日〜7日)学習時間

51時間

製図試験本番

試験会場の机は、本当に受からせる気があるのかという小さな机が2つ用意されていました。

事前に講師に聞いていたので、養生テープと滑り止めのマット持って行って良かったです。

試験会場は、初年度生と過年度生で部屋が分かれていました。

これがこの後に記載するペースを乱す原因の一つになります。

以下が、私が本番失敗した点です。

これから受けられる方参考になさって下さい。

①トイレに行っておく

当たり前のことなのですが重要です。

10:45-11:00まで注意事項説明があるのですが、

私は説明終了後トイレに行けるタイミングあると勝手に思い込んでいました💦

結論、注意事項説明後トイレに行けるタイミングはありません。

必ず10:45までに済ましてください。

私はこのミスにより、トイレを1回分ロスし、計4回もトイレに行きます😂

トータルで2分×4回=8分程度の貴重な時間をロスする事になりました。

②時計を持っていく

こちらも当たり前の事なのですが重要です。

私の会場は試験会場に時計がありませんでした。

でも「ストップウォッチあるから大丈夫」と安心できません。

机が狭すぎて、製図版でエスキスしている際、記述用紙や作図用紙を、ストップウォッチや文房具に被せる形で置いていました。

その結果、用紙の交換のタイミングなんでしょうか…何かの拍子にストップウォッチのボタンが押されており、途中で時間が止まってしまっていました。

結局腕時計で時間を管理する事になりました。

③平常心ではいられない

本番は想像以上にいつも通りでいられません。

考えてられないミスやトラブルがあったりします。

「いつも通りやればいい」

と思っていた私が最初にペースを乱したのはR5の試験問題の自由さです。

要求面積がなかったので、容積率から逆算して最大ボリュームを出しました。

この辺もNの課題にあったので救われました。

ただここまでは、割と冷静でした。

エスキスを終えた後、記述に入ったくらいで違和感を感じます。

今まで過年度生と一緒にやっていたので、記述に入るタイミングはクラス内で最下位でした。

しかし、初年度生だけの教室で、さらに直前2週間のエスキス強化により、自覚は無いままエスキスがかなり早くなっていました。

エスキスが、Nの目安の110分では無く、過去最速の90分で終わり、私の席の周りでは1番早く記述の解答用紙にチェンジすることになりました。

記述も屋外設備だったり時間がかかるものがあったので、ここで時間がかかるかな?

と思っていたのですが、案外早く終わり1番早く作図に移ることになります。

いつもは、自分が必死に記述を書いている時に

平行定規の サー…サー…

という音を聞いていました。

常に追う立場であり、誰かしらペースメーカーがいました。

しかし、

想定していなかった自分自身が

教室内で最初に引く

サー…サー… の音

普段のペースでない事を自覚し、急に緊張し出しペースを大幅に乱しました。

エスキスでは細かく詰めていなかった

•異種用途区画

•北側公園とのアクセス

•本冊数の妥当性

など、考えれば考えるほどドツボにハマり

手が震えて線が上手く書けず、今までシャーペンの芯が折れた事なんて数えるほどでしたが、本試験では計5回以上も折れました。

その度に図面が汚れ、綺麗に消さなければなりませんでした。

作図で苦戦した私は、確認まで終わったのは試験時間終了2分前くらい。

息が上がり、倒れそうな感じで試験終了を迎えました。

復元図の提出

試験が終わりました。

気づいたミスは3-5個。

Nの復元会では、講師からの評価はランクII〜Ⅲの間。

大きな減点項目としては

①北側斜線

例のごとく1階の面積を大きく、2.3階を小さくしました。

小さくした2.3階の北側を屋上庭園としたので、北側斜線には全く当たらないのですが、計算を1.25か1.5か迷った結果…

10m +n×1.5

としてしまいました。

②PSの一部欠落

メインの便所のPSが2箇所欠落していました。

2階には書いたのですが、

1.3階は、便所の位置を微変更した際に消したままにしてしまい、欠落させてしまいました。

管理用便所にはPSが通っていたので、

全く無いわけでは無いのですが…

どうジャッジされるか…

その他細かいミスがチラホラありました。

初年度の中では健闘した方だけど、

過年度生含めると、真ん中らへんで、

初年度なのでワンチャンあるかな…

という評価でした。

自分の中では、7月に圧倒的差があった中で、出来る限りの事をやり切りました。

Nから来年度のお誘いがあり、合格発表前の申し込みで、合格の場合は返金されるというプランのR6長期講座に申込み入金しました。

合格発表

12月25日がやってきました。

受験番号が無かった時のショックに備え、

お昼休みに1人の時に確認しようと決めました。

9時半過ぎに着信がありました。

ちょうど会議で出れはしなかったのですが、

10時過ぎにN担当者から合格のメールが届き、

自分で確認する前に私の受験生活は終わりました。

それから

Nに返金の手続きに行きました。

Sのサイトでは合格発表直後に

合格率が良かった都道府県については

ストレート合格者の占有率〇〇%!

〇人中〇人!

など数字が躍る中、

Nは特に出ておりませんでした。

私の県では受験番号から見るに、

ストレート合格者は10人以下でしたが

Nのストレート合格者の占有率どれくらいなんですか?

と聞くとその場では分からず、調べてみますとのことでした。

帰宅後、

「Nの県内ストレート合格者占有率70%超えでした!」

とメールいただきました。

すぐに来年度の集客用に

データを使っている会社がある中で、

Nの商売っ気の無さ😂

この辺は社風かもしれませんが、

私は奥ゆかしくて好きです笑

最後にNについての感想です。

良かったところ

①学科製図ともカリキュラムがちゃんとしている

高いお金払ってるんだから当たり前だろ!

と思われるかもしれませんが、

今なぜこれをやっているのか、

一つ一つ腑に落ちる進め方でした。

予想問題も的中させており、

それぞれの課題の意図が明確で良かったです。

②オプション料金かからない

Sは学科の直前期などオプションの講義があると聞きいた事がありますが、Nは直前期の講義もオプション料金はありませんでした。

学科•製図の契約金額以外に別途料金は払っていません。

③エスキス用紙無料

地味な所ですがSは有料だそうです。

そういうところも生徒思いです。

必要なだけもらえたのでノーストレスでした。

④問題用紙をたくさんくれる

これはSがどうなのかわかりませんが、

私は本当にたくさん頂きました。

毎日エスキスを出来たのは感謝です。

⑤講師•スタッフ

人によって良し悪しありますが、

丁寧に添削いただけとても良かったです。

またスタッフの方も非常に親切でした。

改善して欲しいところ

①建築実例集を作って欲しい

これは明確にSに劣る点です。

ただメルカリでSのものを買えば解決します。

②製図講座

学科の時の映像学習の先生が、

製図以降突然出演しなくなるのが寂しく、

常に発破をかけられていた身とすると

物足りなさを感じました。

以上、トータルではNして間違い無かったと感じています。

最後に

今回の挑戦を終えて、

覚えている範囲でこの様な結果でした。

期間 9/15-10/8(389日)

学習時間(学科) 約1,000時間

製図時間(製図) 約343時間

金額 約100万円

友人との飲み会 約4回

会社の飲み会 約4回

家族との日帰り旅行 約10回

家族との泊まり旅行 1回

特に社会人で資格取得を検討されている方は

参考になればと思います。

やはりご家族の理解は必要になりますが、

ある程度家族との時間を作りながら進めることも可能でした。

今後エスキス用紙の使い方や

学科•製図の勉強法など、

需要があれば更新するかもしれませんが、

ひとまずこれで一級建築士に体験談を終えようと思います。

ご覧いただきありがとうございました。