2. 「やきもの入門」展

西洋美術を優先して普段あまり足を運ばない、また知識不足の否めないアジアの美術も鑑賞しようと今年は意気込んでいるので、前記事に続いて日本美術です。

やきものは、元々すっかり門外漢だっただけに、記事を書くためにもせっかくだから勉強しようと、鑑賞中の記憶を必死の思いで呼び戻しながら、時には不明点を調べ、図録の写真をじっくりと眺め、推敲しながら書きました。15000字を超える長文なので、お好きな章からお読みいただければと思います。

本展の見どころ

出光美術館といえばやきもので有名という印象を持っていた。陶片室という場所があるくらいだ。そこは文字通り陶片を陳列したお部屋で、科博の展示室を彷彿とさせる空間だ。木製のガラス張りの陳列棚に囲まれると薬品や標本の並んだ理科準備室のようでわくわくする。ルオーの部屋とともに企画展示室の外にあるので行きそびれてしまうという人もいそうだが、覗いてみる価値はあるのでお忘れなきよう。

公式サイト http://idemitsu-museum.or.jp/exhibition/establishment/

より陶片室の写真を掲載しておく。

そんな出光でも、青磁や古伊万里といった一つの様式を扱った展示がこれまで多かったように思う。こうして日本のやきものの歴史を広く浅く見せようという試みは、文字通り入門として私のような初心者にありがたい機会だった。

やきものに馴染みがない人にも敷居が低かったのではないだろうか。会場では、二人で訪れてどちらかが片方に解説したり話しながら鑑賞している人たちや親子連れをちらほら見かけた。

そもそも、やきものは私たちの暮らしにも登場する身近な造形物であるにも関わらず、私にはいまいちその見方がよくわからず展示や販売の場にも少し敷居の高さを覚えていた。○○といえばこんな感じという断片的な知識だけあっても、クイズではないのでそれだけではあまり楽しめない。価値付けにはあまり興味はなかったのだが、どういった歴史をたどって様々な種類のやきものが生まれたのか、さらに海外との影響受容関係のヒントを得られればよいなとの期待を込めて展示を見ていた。もちろんこれは序の口に過ぎないけれど、実際とても勉強になったし、記事にまとめているうちに深みにはまってしまったようだ。

やきものの分類

最初に分類の話から始めよう。ただしこれは他のサイトや本で情報を仕入れたほうがわかりやすいだろうから、早く作品そのものについて読みたいという方は読み飛ばしたり後から読んでくれて構わない。

さて一般的にやきものは、土器、陶器、炻器(せっき)、磁器の4種類に分けられるのだが、明確にすべてのやきものを分類することのできる定義・座標軸はないようである。展覧会カタログ19頁の分類表と下記サイトの分類表を参考に簡単にまとめてみた。

土器:釉薬はない、低火度焼成、柔らかい、吸水性が高い、最も古い

例)縄文土器、土師器(はじき)

陶器:釉薬はある、低・中火度焼成、硬さはふつう、吸水性もふつう、濁った打音

例)唐津焼

炻器:釉薬がある場合もある、中・高火度焼成、硬い、吸水性は低い

例)須恵器、備前焼、常滑焼

磁器:釉薬はある、高火度焼成、硬い、吸水性はない、最も新しい、光を通す、澄んだ打音

例)有田焼、出石焼(いずしやき)、マイセン

焼成する温度と素材(陶器は「土モノ」、磁器は「石モノ」)の違いにより、吸水性や硬さ、打音の差(鈍いコンコンと高いキンキン)が生まれる。

より高い温度で焼く・原料の粒が小さいほど硬くなるので、硬く丈夫さを保ったまま薄くできるのは磁器の長所である。

身近な特徴でいうと、陶器のお皿に色の濃いもの、例えば梅干しやコーヒーをつけておくと、吸水性が高いため色が移ってしまう。あとは匂いも吸いやすい。台所や食卓でひょっとしたら経験したことがあるかもしれない。

といっても、磁器がより新しい技術で使い勝手がよいということを強調するつもりはないし、陶器と磁器のどちらが優れているかを語る必要はない。

わざわざ4分類から陶器と磁器を取り出したのも、陶磁器という言葉がやきものの代名詞として使われるように、この二つがやきものの代表と言えそうだからである。ちなみに瀬戸物という言葉も両方を指しているが、このように一緒くたにできるのも、どちらも同様に愛されているからのように私には思える。

色彩の京焼と線描の柿右衛門

先ほど陶器と磁器の製法の違いに言及したが、見た目の差にも現れている。本展覧会でも、陶器と磁器の違いの一例として柿右衛門様式と京焼の比較が展示パネルで説明されていたので紹介しよう。

陶器の代表として、京焼を一つ。野々村仁清による江戸時代前期の作品《色絵鳳凰文共蓋壺》である。

続いて磁器の代表、柿右衛門。初代柿右衛門による江戸時代前期の作品《色絵花鳥文八角共蓋壺》だ。

はじめに、絵柄の違いを見てみよう。

吸水性のある京焼(陶器)には、絵筆や金銀で輪郭線を引き、色面で構成する手法が選ばれた。色絵を乗せるために素地をそのままにせず、上から白い化粧が施されることも多い。器面全体に色彩と文様を施し、惜しみなく金銀で彩色した雅やかな作品である。どの角度からも絢爛豪華な見た目だ。

一方の柿右衛門(磁器)は吸水性が低く、絵筆で鋭く繊細な描線を表現しやすいのが特徴だ。本作でも、線的で緻密な絵柄と素地の白さを生かした大きな余白のコントラストが美しい。

また輪郭線に注目すると、京焼の方は金や派手な色彩の縁取りで面を囲っているのに対して、柿右衛門の方は絵の一部として線を使っており輪郭というよりも陰影や印象付けのために線を用いているような印象を覚える。

両者の特徴は、顧客の好みの違いを反映しているとも言える。京焼は国内の富裕層や大名に向けて生産されており、《色絵鳳凰文共蓋壺》も丸亀藩京極家伝来の作品である。京極家は仁清の作品を数多く所持しており、城内で作るよう命じたこともあるという。柿右衛門はというと、輸出向け製品としてヨーロッパの王侯貴族に愛され、現地での磁器生産に寄与している。ヨーロッパへの伝播については、後半の柿右衛門作品の紹介で詳しく書いている。

絵柄だけではない。土モノと石モノの素材の違いは、地の色にも現れている。やわらかなアースカラーの地とつるんと乳白色の地。この白に映える色調も異なるわけだ。使われている色彩などに注目しているうちにふと思いついた印象を表現すると、巷で流行っている(自分に合ったファッションやメイクを選ぶための)パーソナルカラー診断でいえば「イエベの京焼とブルベの柿右衛門」といっても良いかもしれない。各所からツッコミを入れられそうだが、ふざけているわけではないのだけれど伝わるだろうか。

メイクといえば、もう一つ頭に浮かんだことがある。毛穴の目立たない美肌を「陶器のような肌」とはいうけれども磁器のような肌とはいわない。どちらかというと陶器の方が表面は粗いので、よく考えると少し変な表現だ。そもそも磁器という言葉は、陶器という言葉ほどには日常で使われないような気もする。この比喩はいつ頃から使われだしたのだろうか。

では、展覧会の時系列に戻って、陶磁器の生まれる前の時代についても振り返ってみよう。断片的にごく一部の作品しか紹介できないが、印象に残った作品について記述する。実物や類似の品を見る機会があれば思い出していただければと思う。

土器のふしぎ

最初の展示室で目に飛び込むのが、存在感の大きな《火炎土器》だ。これらはおよそ5000年ほど前の時代のものらしい。60cm台のものもあったので、当時の身長からして、立って中身を覗き込んだり混ぜたりしたのだろうか。岡本太郎の言葉を思い出す。なるほどいかにも生命力が感じられた。

火を通して作るやきもので火を表現するのは面白いなと思いながら見ていたのだけれど、このデザインが何を指すのかは諸説あるようだ。ずっと見ていると波や植物にも見えてくるし、そういった説もあるらしい。また非常に限定された地域でのみ生産されていたようである。逆に、相当な広範囲の地域で同じような形状のものが同時代に生み出されたとしたら、それはそれで興味深い。広範囲の交易を立証するものになる。

それから《朱彩壺形土器》という、弥生土器にもかかわらず縄文模様がついている土器も見られた。様式の端境期の一例として興味深かったが、そもそも縄文はなぜ廃れてしまったのだろう。歴史を辿るとその後やきものは、絵柄が発展する一方で直接粘土に手を入れて柄をつける手法は見られなくなっていく。思い当たるのは、耐久性が落ちるからだろうか。

しかし不思議なのは、なぜ縄文模様がそこまで普遍的に広まったのかということだ。考古学者による定説はきっとあるのだろうが、移動手段が限られていた時代に列島各地で発見されていることは面白い。大陸で出土した土器に縄文がなかったのは確かだが、別の形で、こういった一時代を築くような普遍的な文様はあったのだろうか。

釉薬の登場ー古墳時代から室町時代にかけて

土器だけで終わるわけにはいかない。時代を前に進めて、古墳時代から室町時代にかけての日本のやきものを見ていく。この頃は、須恵器や灰釉陶器などの灰色や黒などの色味の少ないやきものが目立つが、うわぐすり、釉薬が使われるようになったことは特筆に値する。

この《灰釉短頚壺》は、奈良時代後期に猿投窯(さなげよう)という今の愛知県の瀬戸市の辺りに形成された大窯業地帯で生産された。ここでは古墳時代から鎌倉時代の長期にかけて、現地の土(猿投山の麓にあたる同地は、粘土鉱物が豊富な土壌だった)を使ったやきものが生み出されたのだ。考えてみれば、やきものには、原料となる土、窯、その燃料(森林)と技術が必要である。特殊な土地でのみ大規模に生産できる、地域に根ざした産業だと考えられる。

灰釉というのは、なんだろうか。

これは、窯の燃料の灰が高熱によって溶けて器に付着してガラス質の釉となったもののことをいう。つまり、元々は偶然の産物で、人為的に流しかけた釉薬ではない。とはいえ本作のように上からある程度均等にかかっているものについては、その仕上がりを意図していたのではないかとも推測できる。この地からは同様の灰釉陶器が多数出土しており、平城京跡をはじめ全国各地でも発見されている。特産品として都や寺院に奉納されたのだろう。それにしても、なぜ特定の窯(地域)で生産したものだと決められるのかは不思議だ。考古学のアプローチに興味が惹かれる。

次に古墳時代の作品をみていく。時代が前後するが、この《須恵器大壺》は古墳時代後期の作と考えられている。須恵器は、序盤で紹介した分類でいうと炻器、別名陶質土器と呼ばれ、いかにも陶器と土器のハイブリッドのような名前をしている。造形としては、大きな幅を持った胴と斜めに外反した口が特徴的だ。全体的に黒く、たっぷりと自然釉(上記の灰釉のように、人為的にではなく自然に器にかかった釉)が上から流れた跡があることから、高火度で焼成されたことがわかると説明にあった。

高火度ときくと、どうやら技術的には土器から大きく進歩したように聞こえるが、上記の特徴がなぜに高火度に結びつくのだろう。先に出てきた土器や陶器との違いはなんだろうか。

それまでの土器は、窯ではなく野焼きの状態で器を焼成していたが、これは手軽に作れる代わりに吸水性が高く脆かった。そこで登場するのが窯である。古墳時代の5世紀前半に、朝鮮半島からろくろと共に伝来した窯の技術により、高火度(1100度以上)で、還元焔焼成(酸素の少ない状態)で焼き締めることが可能になった。火の温度によって出来上がりの色は異なるので、こうしてできあがった炻器は灰黒色や青灰色をしている。たしかに、釉薬のかかっていない部分、素地が、それまでの土器にはない色だ。

中国からの流入ー三彩と鉄絵

日本で須恵器や灰釉陶器が生産されている同時代に、(だいぶ長いスパンで語ってしまっているが)、貿易や文化交流の担い手、たとえば遣唐使らにより中国から色彩や造形の新しいやきものが伝わってきた。どういった新しさがあったのかを見ていこう。

こちらは唐三彩の《三彩鍑》。三彩というだけあり数種類(白・緑・褐色)の釉薬の明るい発色が際立つ三彩鍑のミニチュアである。鍑というのは、唐三彩を代表する器の種類で、このような三つ足のものは香炉として使用されていたらしい。高さ7cm程度のこじんまりとした小作で、上流階級者の墓に埋葬するために作られたと推測される。同様の文化としてピラミッドや兵馬俑が大規模な例として有名だが、漢の時代から唐代にかけては、贅沢な葬礼を競う風習により明器と呼ばれる副葬品が多数制作され、中でも唐三彩は、明器として好まれた。それらの品々は当時の貴族文化を伝えてくれる。三彩の技術は遣唐使を通じて日本にやってきたというのは理解できるが、そもそもこの副葬品が中国のいつの時代に発掘され、どういった経緯で日本に渡ってきたのかは興味深い。

三彩の鮮やかな色合いはいかにして生まれるのだろう。

釉薬として使われているのは鉛(鉛中毒も起きただろう、今では使用が禁止されている)や銅などの金属で、酸化の炎色反応で発色する。金属イオンの系統分析に炎色反応が用いられるのは各元素ごとに異なる色の光を発するためだから…という化学の授業で習うようなことがここで生きてくる。とすると、この緑は銅だろうか。三色が混ざり合うように釉薬がかけられている。

なお、鮮やかな釉薬の下地の石灰のような白については、白い化粧土を施していることによるものだ。土器にせよ須恵器にせよ、一部を朱で染めることはしても全体を他の色で覆うことはそれまでなかったのでこの点も新しい。

続いては元代の《白地黒花龍文壺》である。中国では古くから龍が権力の象徴として描かれてきたというが、こちらの龍はポップで少し迫力に欠けた描かれ方をしている。雲の渦巻き模様や、輪郭線の雲形の曲線、重ねずにすっと通った一本道は、現代のイラストを彷彿とさせ、この時代の器に描かれたとは思えないほどの繊細さがある。ちなみにこの黒の絵柄の上の線画(白い線)は線刻と呼ばれ、元代の作風であるという。上下の黒の2本の帯などもデザイン性の高さを伺わせる。

化粧土の白地に施された黒い装飾は何で描かれたのだろう。もちろん墨、ではない。

これは鉄絵と呼ばれる技法で、鉄分を多く含んだ粘土と水を合わせた絵具で描かれている。火を通すことで酸化鉄(サビ)が発色し、黒褐色の模様となる仕組みだ。釉薬の上からではなく素地と釉薬の間に描かれていて、本作でも上に透明な釉薬がかかっている。釉薬の下なので、「釉下彩」と呼ばれる。

さて、この作品は磁州窯という中国河北省の窯で生産された。磁州窯といえば、白磁陶器の一大生産地で日用の陶器を制作したことで広く知られていて、金・元の時代にはこの地から白磁の鉄絵の文化が花開いた。本作は鉄絵に線刻を施したものだが、白地に鉄釉をかけて、絵柄に合わせて鉄釉を掻き落として白黒の「掻落」という技法もよく用いられた。

※ 磁州窯といえば少し本作からは時代を遡って、実は 東京の静嘉堂文庫美術館で、「鉅鹿」発見100年― 磁州窯と宋のやきもの展という展覧会が3/15まで開催中。https://www.artagenda.jp/exhibition/detail/3731

なるべく見に行きたいと思っています。

茶の湯の発展とともにー唐物と和物

つづいては、茶道具としてのやきものを見ていこう。素人的なのかもしれないが、やきものといわれれば茶碗は外せない。中国の商人や僧侶たちによって日本に喫茶の風習が伝わるのは、平安時代末期から鎌倉時代初め頃のこと。そのための道具として中国で作られた天目がはじめは用いられていたが、侘び茶が大成される頃には日本産のやきものも登場する。

はじめに、中国・朝鮮産の唐物から見ていこう。

この《青磁碗》は南宋時代の龍泉窯という青磁の名産地で作られた。淡青の青磁の釉が厚めに全体に掛けられてている。青磁の中でも、特に澄んだ青の色合いのものは、砧青磁とよばれて日本で大変愛好されたとのことである。私は青磁を見慣れていないのでどの色が該当するのかよくわからないのだが、解説によれば本作も砧に属するという。

青磁は日本だけでなく世界各地に輸出され支持されたが、もちろん中国国内でも青磁は翡翠、つまり玉の色として最も高貴な器とされてきた。文化芸術を庇護したことで知られる南宋の皇帝、徽宗は汝窯という皇帝専用の窯まで作らせたほどである。それだけ特別な存在である汝窯産の青磁が、収集家の間で格別の値がついていることはいうまでもない。

では、この色はどのように発現するのだろうか。青磁釉は、植物灰をベースに石灰や珪酸を混ぜてできている。(前述の猿投窯の灰釉陶器とは違いこちらは人為的な釉薬だが、またもや灰釉の出番である。)これを器に塗ると焼成中に酸化第二鉄が還元することで酸化第一鉄ができ、原料の植物灰とともに溶けて青~緑を発色した透明ガラスになる。補足すると、青磁釉は灰釉に酸化鉄を加えた鉄釉というのが私の理解だ。鉄分(先ほど前振りした鉄釉の一例が青磁釉)の量などにより黄緑や青に発色が大きく変化するため、言葉としては奇妙だが黄色の青磁も存在する。

ちなみに黄色い青磁の《珠光青磁茶碗》も展示されていた。名前は室町時代の茶人、村田珠光からきている。ここでは外側の写真しか載せていないが内側にも櫛で引っかいたような猫掻き手とよばれる文様が施されており、彼がこの様式を好んだことからそのように名付けられた。この茶碗そのものの名前ではなく、一つの様式としての名称である。茶碗の名前をいう場合には、銘 〜〜という風に表される。

続いて、和物である。まずは、桃山時代の美濃で作られた《鼠志野草花片輪車文額皿》。

名前が長いので切って一つ一つの要素を見ていこう。鼠+志野+草花+片輪車+文+額皿。ねずみ色の肌は鉄を含んだ泥の化粧土によるもので、それを掻き落とすことで本来の白地が露出し文様が表れる。その上には志野釉と呼ばれる白い釉薬が掛けられる。これが、鼠志野と称されている様式だ。

絵柄としては、草花に片輪車(かたわぐるま)が添えられている。この片輪車はたまに着物でも見かける柄だが、本来は流水とともに表現されるものだ。牛車の木製の車輪を乾燥から防ぐため、使用しない時には車輪を半分川に浸しておくのが平安時代の習慣であったという。鴨川にたくさんの牛車の車輪が漬けられているのを想像すると駐輪場みたいで少し面白い。間違えたりしないのだろうか。

蒔絵や料紙下絵(ものを書くための紙なのだけれど当時は大変貴重で、装飾が施されていた)などでも、このモチーフは平安時代後期から使われている。意匠としての歴史に興味を持ち調べてみると、この片輪車文様は流れ源氏車文様とも呼ばれ、波を切ることから縁起物としてみなされたほか、車の回転と水の流れを重ねて見て、輪廻転生の思想や浮世を感じ取っていたようである。

この皿にもそういった隠喩が込められているのだろうか。目に見える水の流れはなくとも、水がなければ植物は育たないし草花の命の巡りがそこに描かれているように思える。

次に、織部である。《織部千鳥文誰が袖形鉢》と相変わらず名前が長いが、織部焼の、千鳥の文様の、「誰が袖」の形をした鉢ということだ。

誰が袖が何なのか気になるが、まずは色彩と文様から。織部焼きの特徴である深い緑色の釉薬が大胆に流し掛けられている。その余白には草花の文様と飛んでいる千鳥が鉄絵で描かれている。釉薬の施されている部分といない部分を分けて景色を作り出す様が美しい。十羽ほどの千鳥が一列になって器の周りをぐるっと飛んでいるような動きのある表現である。

さて、誰が袖の形についてである。桃山時代から江戸時代にかけて、豪華な衣装を衣桁にかけて飾りとする絵が流行したのだが、これが「誰が袖図」とよばれている。そこから派生して、本作のようなL字型をした変形皿を、衣服の片袖に見立てて、誰が袖の形と呼ぶようになったという。

織部焼は、美濃地域で焼かれていた奇抜な色彩と文様、造形を持つ陶器の総称で、江戸時代の茶人、古田織部に由来している。彼は「へうげもの(いびつなかたち)」と呼ばれるこの様式を深く愛していたという。ちなみに、古田織部を主人公にした、その名も「へうげもの」という漫画作品があるので、そちらで耳にしたことがある人の方が多いのかもしれない。

最後に、《黒楽茶碗 銘 黒面翁》という茶碗である。素朴な形に波を打つような口縁部。ろくろを使わずに素手でこねて成形する「手捏ね(てづくね)」による柔和な造形は、利休の侘び茶の思想にふさわしい。

『松屋会記』によれば、この茶碗が天正14年(1586)の利休が催した茶会に使われた記録が残っている。その後の茶会記中にも頻繁に現れているのだが、当時は「今焼茶碗」として現代風だと称されていたことは、これが時代の最先端であったことを物語っている。

一つ前の記事で、雪松図の飾られた明治天皇への茶会の茶会記について触れたが、茶会の記録はやきものの持ち主や使用履歴を伝える貴重な資料であることを再認識した。

《祥瑞蜜柑水差》は京都の本願寺に伝来した祥瑞の水指(お点前で、茶釜に水を足したり茶道具を洗う水を貯めておく器)である。

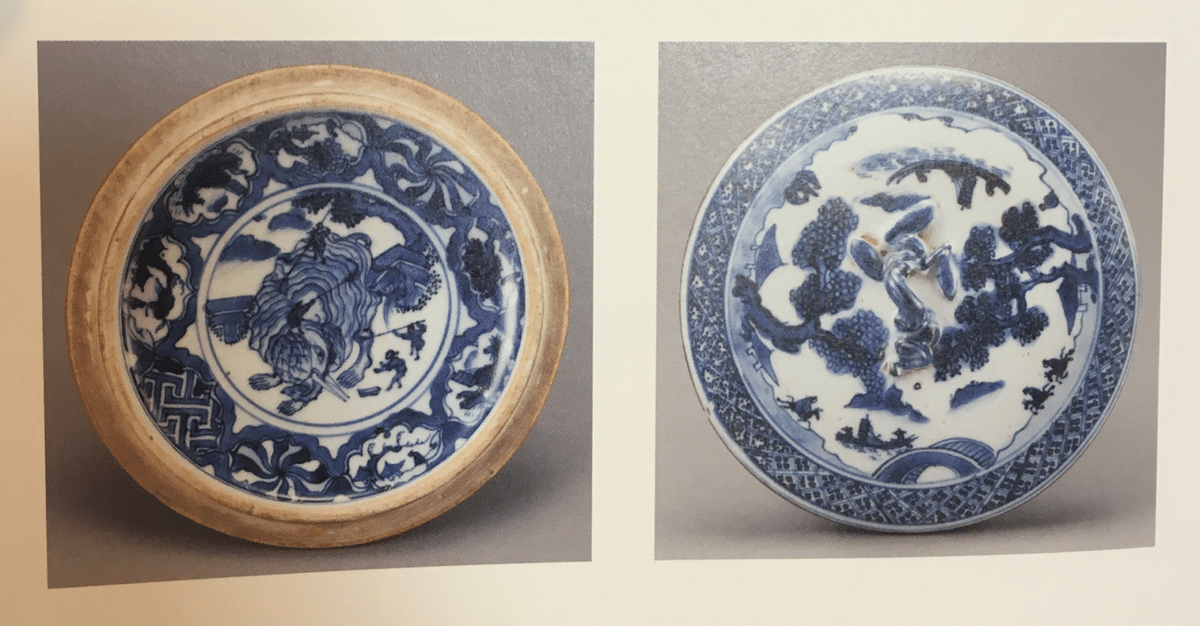

祥瑞というのは、景徳鎮窯で明代末に焼かれた染付茶道具の一様式をいう。白磁にコバルトブルーの緻密な文様の映える本作は、その模範例といえる。多くが日本の茶人による注文で制作されたので、逆に中国ではあまり見られない様式だということだ。

なんだか愛着の感じられるふっくらと丸みを帯びたかたちから蜜柑と呼ばれ、祥瑞の中でも蜜柑水指はとりわけ重用されたという。

緻密な文様を見てみよう。胴の面は二分されていて、それぞれ全く違う景色を見せてくれる。これは片身替りと呼ばれ、安土桃山時代の日本で衣服や調度品で流行したデザイン手法だというから、日本の注文主からそのような依頼があったのだろう。

一方には牡丹と竹に雌雄のオシドリの文様を大きく描き、もう一方には丸文を五段に配して、その中に幾何学文(1・3・5段目)、山水人物文(2段目)、騎馬人物文(4段目)が描かれている。丸文の間隔は均等、というわけでは必ずしもない。

幾何学文は余白なくびっしりとした描きぶりで、余白の大きな山水人物文と騎馬人物文とのリズム感が現れている。騎馬人物文はほぼ同じようなシルエットの騎馬が連続して描かれており、パラパラ漫画を想起させるような仕掛けはさすがにないが躍動感に富んでいる。一つ一つ絵柄の違う山水人物文には異国情緒が溢れている。まるで誰かの物語を複数の場面で表現しているようで、キリスト教美術を彷彿とさせる。

そればかりではない。蔓をかたどった持ち手のついた蓋があり、蓋の表には山水文、蓋の裏には象と人物文が描かれているのだが、この文様がまた面白い。

山水文では、蓋を一周囲むような枠が地面に見立てられて、騎馬や恥や松の木、船がぐるっと描かれている。旅を思い起こさせる絵柄で、地球の丸さを表現しているようでもある。

それでは裏の文様である。解説だけでは意味がよくわからず気になって調べてみたところ、これは「掃象図」と呼ばれるものであることがわかった。童子たちが象を掃除している図柄だという。またメトロポリタン美術館にも同画題の壺や絵が収蔵されていることがわかった。https://www.metmuseum.org/art/collection/search/51708

なぜにそのようなシーンが文様となるのだろうか。当初、象の掃除は隠喩で実際には行われていないのだろうと想像していたのだが、驚いたことに明代から清代にかけて北京の宮殿付近の川で旧暦六月六日に象を洗う年中行事があったという。象がこの時代の中国にいたのも、当時朝貢国だったタイなどの国から献上されたためで、大変珍しかったのだろう。大勢の人々が見物に集まり人気を博したという。またこれとは別に、象と人の感覚を結びつけて禅宗に繋げる解釈もあるようだ。

「掃象図」についてはその含意を含めて特に興味を惹かれたので、あえてここでは詳細に触れず少し調査をしてから単体の記事にまとめたいと思う。

花開く桃山・江戸時代ー古唐津、古九谷

さて次は鉄絵の作品だが、鉄絵といえば磁州窯の龍文様の白磁を覚えておられるだろうか。こちらは《絵唐津松文大皿》、桃山時代の唐津の作品である。

鉄釉をたっぷりと含んだのびのびとした筆運びで松が描かれている。皿の表面いっぱいにのびた絵柄で、松の葉はバランスよく配置されて破綻はない。大きさは口径36.3cmと大皿だが、自重に耐えられずひしゃげてしまうこともあるので、大皿を焼き上げるには技術の高さを要した。このような大皿が当時世界的に流行していたという。

オリーブ色の釉が地には施されており、その上に描かれた松は、濃いところは黒く薄いところは赤みがかったグレーの錆色に変色している。

絵唐津というのは、唐津焼のうち、鉄分の多い天然の土石を精製してできた鉄絵具(鬼板と呼ばれる)で文様を施したものをさす。文様の上から灰色や透明の釉薬を流し込み焼成しているので、土色の肌が味わいを出している。

次に紹介するのは《色絵蓮葉に菱文大皿》

三重の菱形模様の帯に、一枚の蓮の葉が添えられている。直線のみで構成された菱形文の幾何学的な緊張感を、曲線的でさりげなく置かれたような蓮の葉がほぐしている印象を覚える。蓮の色にはニュアンスがあり、菱形に含まれる緑との調和を生んでいる。

このデザインは解説文によると「蓮の葉商ひ」に由来するとのことだ。今ではまがいものという悪い意味合いを持った言葉だが、本来は短期間のうちに季節ものを得る商いを意味しており、そうした季節ものの商品を蓮の葉を皿として置いて売ったために生まれた言葉である。したがって本作は意匠的に、季節にふさわしい料理を大皿にのせて振舞うのにふさわしい。俗に言えば、飲茶の下に敷く白菜、春巻きの下に敷くレタスが既に描かれているようなものかもしれない。

柿右衛門を真似たマイセン

続いては、柿右衛門とマイセンを並べての比較である。

左が柿右衛門《色絵松竹梅鳥文輪花皿》、右がマイセン窯の同名の作品なのだが、構図が似ているのは偶然ではなく、右は左のコピーだ。

コピーと聞くと、偽ブランド品というように悪いイメージを持つ人もいるかもしれないが、美術の世界はコピーだらけである。とはいえ後述するように、近代の産業となると話は変わってくる。

柿右衛門様式の作品は、ヨーロッパに大量に輸出されて王侯貴族のあいだで珍重された。今でこそヨーロッパ発の高級ブランドの食器が高値で取引されているが、17世紀ヨーロッパでは磁器の生産はまだ技術的に難しかった。18 世紀に入り製造が開始されると、当時人気を博していた柿右衛門のデザインがヨーロッパ製の磁器にも採り入れられた。特にドイツのマイセン窯で生産されたものは周辺諸国の窯のモデルにもなり、実際に日本の有田で作られた柿右衛門ではなく、マイセンで作られた「柿右衛門写し」を参照しているものが少なくはないことがデザインを見ているとわかる。要はデザインが似ているのだ。

現代では考え難いが、マイセンを始めとするドイツ系王立窯では、元来意匠に対する権利保護の考え方が甘く、多くの窯が製品のコピー活動を放任していたようである。ちなみにイギリスの窯業者はというと、早い時期から特許やデザイン登録などに敏感であった。マイセン窯が窯印のコピー禁止を求めて訴訟に踏み切るようになったのは、19世紀後半のことである。これには、工芸品の贋作製造が必ずしも悪だとは見なされず、高度な贋造技術はむしろ名誉となる場合が多かったという歴史的背景がある。そのような事情もあって、高い技術を持っていたマイセン窯の柿右衛門写しは見本となり、ヨーロッパ中の柿右衛門風の磁器のレベルを底上げしたと考えられる。

美術の歴史を振り返れば、それは模倣と創造の歴史にほかならない。作家を偽る贋作は忌み嫌われたものの、巨匠の作品を参照し、模写し、同じ主題や同じ構図の作品を制作することはむしろ画家として望ましい姿であった。同時代の作品というわけではないが、過去の作品からの模倣がなければそもそもルネサンスは起こりえなかった。同時代の作例から主題や構図を取り入れるのは、画家の能動的な行為だけでなく、注文主からの依頼内容にそれが含まれることももちろんあった。あれと同じようなものが欲しいと考えて注文する心理は容易に想像できる。

では、模倣と複製と盗作との間にはどういった違いがあるのだろうか。5年ほど前のことだが、東京五輪公式エンブレムのデザインの類似が世間を騒がせた。一部のデザイナーの発言を聞いていると、むしろデザインを本職にはしていない一般の人の方が強くこの問題に反応していたかもしれない。そのような記憶がある。

しかし脱線しすぎるので、複製に関する問題は別の機会に取っておこう。それでは、改めて二作品に目を向けたい。

マイセンの柿右衛門写しにしても、そっくり写しているかというとそうではない。白の素地の質感や、文様の構図、茶色い縁取りには共通点が見られるが、構図も似ているようで例えば枝の描き方は異なっている。

柿右衛門の枝は、ひらがなのように、直線と曲線を絶妙なバランスで合わせているのが特徴だ。外周に沿って松と梅が描かれることで、反対側の鳥に視線が誘導される。その間の余白が磁器の白さを際立たせている。

マイセンの方はというと、折り曲がった直線にふと現れる曲線のもたらす躍動感とか余白の美といったものは感じられない代わりに、豊かな色彩とあたたかみが柿右衛門とは違う美をもたらしている。さらに、見込み(お皿の内側)と縁で別の図柄を描いている点も独創的である。連続した空間として捉えていた柿右衛門(に限らずこれまで見てきたように日本の絵皿は基本的にそうである)に対し、二重構造の別空間として表現しているのはマイセンを始めとするヨーロッパの他の模倣作品にも見られる特徴だろう。

超絶技巧の出石焼

やきもの分類でも出てきた出石焼。一対の作品 《白磁松竹梅文遊環付方瓶》が印象に残った。内側から発光していそうな純白、立体的な装飾の緻密さといったら、松の部分など、触っただけでポキっといきそうな霜柱のようである。(※写真が非常に歪んでいて作品の良さが損なわれてしまうのが残念で申し訳ない。近々撮りなおしたものをアップする。)

ほぼ同一の文様で、対で並べて鑑賞するやきものとして制作されたと考えられる。方瓶は、片方の面には松と竹が、もう片方の面には梅が表現されている。片方が松と竹で、片方が梅というのならわかるが、同じものをペアで揃えるというのは少し新鮮な印象を覚えたが、西洋のスタイルに倣っているのだと解説にあった。前記事で、博覧会と明治政府による産業促進について少し触れたが、こちらも柿右衛門同様、海外輸出品として制作されたという。

まずこれほど精巧なものをどうやって作るのかが気になるところだが、うつわの全体が型に合わせて作られ、側面や上部のパーツは個別に制作され組み合わされているとのことだ。目を引く内部の立体装飾には、鋳込みという技法が用いられている。石膏の型に泥の状態の白磁の土を流し込み固めて成形する方法である。ブロンズ彫刻と同じような作り方だと思っていたら、彫刻の世界でも同じ言葉が使われている。この域に達すると、やきものの世界は彫刻の世界と近似しているように思った。

この作品を制作したのは、盈進社(えいしんしゃ)という陶器製造会社で、出石焼の改良と輸出促進を図った明治政府の後押しで1875年に設立した会社である。鍋島焼の陶工を指導者に、細工技術を教わりながら出石焼が本来備えていた美しい純白の白磁を発展させた。調べてみると、士族の子弟を集めて指導したというから、廃藩で失職した旧士族たちの再雇用にもつなげる意図があったのだろう。しかし、当時すでに国内外で高い評価を得ていたにもかかわらず、もう少し時代が後であれば、海外への販路は広がっていたのではないかと思うが、経営難に陥りわずか10年で廃業してしまう。

板谷波山と出光コレクション

最後に紹介する作品だ。ここにきてようやくヘッダー画像の話ができるが、選んだのは、板谷波山による《天目茶碗 銘 命乞い》である。

この銘には、出光佐三という人物が関わっているのだが、彼こそが出光美術館のコレクションを作り上げた出光興産の創業者、例の「海賊と呼ばれた男」である。以前学生時代に、個人コレクターによる美術収集を講義で扱い、林忠正、松方、大原、石橋、ポーラの鈴木常司などのコレクションに関する調査研究に触れたことがあったが、その際にはフランス近代絵画コレクションという縛りをつけていたので出光はノーマークだった。日本美術のコレクター、知らないままではもったいない。日本国外のコレクターも探し出したらきりがなさそうだ。

コレクション展は近年の流行でもあって、松方コレクションについては昨年、西美で企画展が開催されたのが記憶に新しい。不運にも火災で消失したり、戦後にオルセー収蔵品となったまま今回も来日しなかったりと、もちろんすべてのコレクションが一堂に会したわけでない。それでもそれ自体が体系だった一作品と見なせる個人コレクションが、どういった意図で構成されたのかを想像することは面白いし、新たな視点を与えてくれる。展覧会構成は担当学芸員の腕の見せ所だ。2004年に出光美術館で開催された展覧会が出光佐三のコレクションにスポットを当てているというから、カタログを読んでおきたいと思う。

閑話休題、天目茶碗に戻ろう。銘の由来はというと、出来栄えに気に入らず割って捨てようとした板谷波山を制止して譲り受けたのが佐三が名付けたという。命拾いした器の気持ちに立って、命乞いというわけだ。私は釉薬の色調がひときわ美しい作品だと思ったが、何がお気に召さなかったのかはわからない。気に入らないものは叩き割るというエピソードに事欠かない、というよりもそういった芸術家気質で有名な板谷波山だからこそ、世に残る彼の他の作品をじっくりと見てみたいものである。

さて、ここまで長々と書いてきた私は今ややきものの虜である。勉強すればするほど、

作品の選定にも一苦労している。最後は直感でパラパラめくりながら選んだので、展覧会に実際に足を運ばれた方は、あれを選ばずにこっちを紹介するのかという風にも思われたかもしれない。来年の今頃に図録を見返したら、また違う選定をしているだろうなとも思う。

現代日本の銘々器

終わりに、展覧会カタログの一節を引用しよう。

日々の食事を思い出していただきたい。食事を用意するとき、日本人は何気なく、それぞれ自分の好みに合った茶碗やうつわを使用する。それは暗黙の了解のもと「これは誰々の茶碗」「これは自分の湯呑み」などと定められていて、例え家族の仲とはいえ、誰かのうつわを使ったり、使われたりするのは気持ちの良いことではないとされる。こういった習慣は海外にはあまりなく、日本に特有の習慣であることを知っている人はあまりいない。そもそもこの習慣をやきもの文化とすら意識せずにいるのではないか。

(出典:『やきもの入門 色彩・文様・造形をたのしむ』出光美術館、2019年、6頁)

(注にはさらに、こうした個人に帰属するうつわを「銘々器」(めいめいき)と呼び、中国や韓国にも見られない習慣だとも記されている。)

言われてみれば確かにそうだ。ご飯茶碗も湯のみ茶碗も自分のものを持っている。一方で、食卓を囲む人々が同じ食器のセットを使うのはヨーロッパでは見慣れた光景であるし、一般的にお皿やティーカップのセットは6客組で購入するだろう。とはいえ、フランス人家庭のお家にお邪魔したときに、日本でお茶碗が属人的であるように、マイカフェオレボウルを使っていた記憶がある。彼らは朝食でたっぷりと深さのあるボウルに牛乳やカフェオレやセレアルを入れていたのだが、私はこれ、僕はあれというようにめいめい使い分けていた。銘々器の習慣は日本固有のものだという考えに反論を唱えるつもりで書いたわけではないが、そういう例もある。

セットで買うというよりは買い足す想定だったり、子供と大人でサイズが異なっていたり、お気に入りの柄があったりと、そんな理由で使い分けていたのかと思う。また日本でもお箸は人によって変えるが、お茶碗や湯のみは同じものを家族で使うというケースもあるかもしれない。洋食器が浸透して、特にそういったケースが増えているのではないかという体感がある。第一私は無頓着で子供の時から意識していなかったが、サイズの異なる夫婦茶碗に心理的抵抗を示す人がいることを以前SNSで知った。器から見る社会史なんて本が出されていそうである。

やきものについて考えていたが、いつの間にか生活の話になっている。やはりそれだけ日常の暮らしに根ざした文化なのだ。白洲正子は、美術館などで作品として陳列されている古美術を「器物の終身刑」と呼んだそうだ。使うことが前提の用の美を言い得ている。使われるのを待っている作品にとっては決して居心地はよくないだろうが、一部の人たちだけで独り占めして使わないでよ、とわがままをいいながらこれからも展覧会に足を運び作品に会いに行きたい。

ちょっと長めのあとがき:私が文章を書く理由

三井記念の感想に続いて、本記事が2本目。今回はさすがに長いので、見出しをつけるなど少しスタイルを変えた。

私の書く文章は美術を効率よく勉強するには不向きかもしれない。文字数の割にインプットは多くないし、パラグラフリーディングのできるような文章でもない。展覧会レビューにしては展覧会から脱線した話も多い。

だから忙しい日々の中でここまで読んでくれる人には、心から感謝したい。ありがとうございます。

それでも書くのには理由がある。

ついこの間発表されたアカデミー賞監督賞の受賞スピーチで「最も個人的なことが、最もクリエイティブ」という言葉を耳にした。

私はとてもクリエイティブな記事を出そうと狙っているわけではないものの、自分の記憶を中心に据えて、今の自分にしか書けないものを残せればと思ってはいる。

↓ちなみにこちらが、前の記事。三井記念美術館の「国宝 雪松図と明治天皇への献茶」展について。

というのも、私にとって美術鑑賞とは、自分の記憶の断片をつなぎ合わせる時間だと最近感じるようになった。その場で作品から感じ得たもの、そこで生まれた問いとその答えはぼんやりとしていても、大分時を経てから何かの着想に繋がった、逆に日々の生活で見聞きしたことが作品を通じて別の意味を持つという事が少なくはない。作品のディスクリプションも、しばらくしてからやり直すと新しい発見が見えてきたりする。

そこに美術作品と向き合う醍醐味があるのではないか。

だから未来の自分への手掛かりとして文章を書き残す。これは美術に限らず、本を読む、音楽を聴く、テレビドラマを見る、食事をする、そんな日常生活の営みにも当てはまるし、私が自分の頭の中を一部こうして外に出すことが未来の自分だけでなく、他者のアイデアにも繋がるかもしれない。究極的には自分のためだけれど、そんなことを考えながら文章を紡いでいる。

それこそインターネット空間は時空を超えた集合知だ。同じものを見ていても、人は自分の知っているものから連想したものしか見えない。だからこそ私は自分の眼差しを他者と共有したいし、その逆も望んでいる。

以前の自分は美術館に出かけると、「新しいものと出会いたい」「好きなものを見つけたい」という好奇心が前面に出ていたように思う。いくらか歳を重ねて自分の内面へと関心が向いたのだろうか。きっとまた数年後には違う意味を見出しているのだろう。

みなさんはどう思われますか。作品鑑賞とはご自身にとって、どのような時間でしょうか。

↑単発記事のようなあとがきを書いてしまったので、いつか調理してひとつの記事にしたい。

(※今回の記事に掲載している図版は、すべて展覧会カタログ(出光美術館『やきもの入門 色彩・文様・造形をたのしむ』2019年刊行)から使わせていただきました。)

いいなと思ったら応援しよう!