4. 奈良原一高への追悼 『消滅した時間』展 【前編】

六本木のAXISビル2階のタカ・イシイギャラリーで(現時点では)開催中の、写真家 奈良原一高の 『消滅した時間』展。2020年4月4日まで。私の訪れた3月初旬には、首都圏の多くの美術館が臨時休館していて、どちらかといえば密集率が低いと考えられるギャラリーにはその状況でも開館を続け健闘しているところが多かった。

この記事では、奈良原本人の言葉を適宜引用しながら彼の足跡を辿り、展示作品が撮影された1970年代より以前の奈良原の姿を紹介していく。

奈良原一高を知って

奈良原一高という写真家については、正直名前を聞いたことはあるのだけれども作品をぱっと思い出せない…という程度だった。見逃してしまったものの、世田谷美術館や国立近代美術館で近年回顧展が開かれていたので、それで聞き覚えがあったのだと思う。

ある人に興味を持った頃には、その人は亡くなっていたというのは寂しいことだが、奈良原は今年1月に他界している。この記事を書くきっかけとなったのは、彼の追悼展だった。六本木のAXISビルの2階にあるタカ・イシイギャラリー フォトグラフィー/フィルムでは、会期中、1970年代のアメリカ滞在中に撮影された奈良原作品のプリントが10点程度展示販売されている。

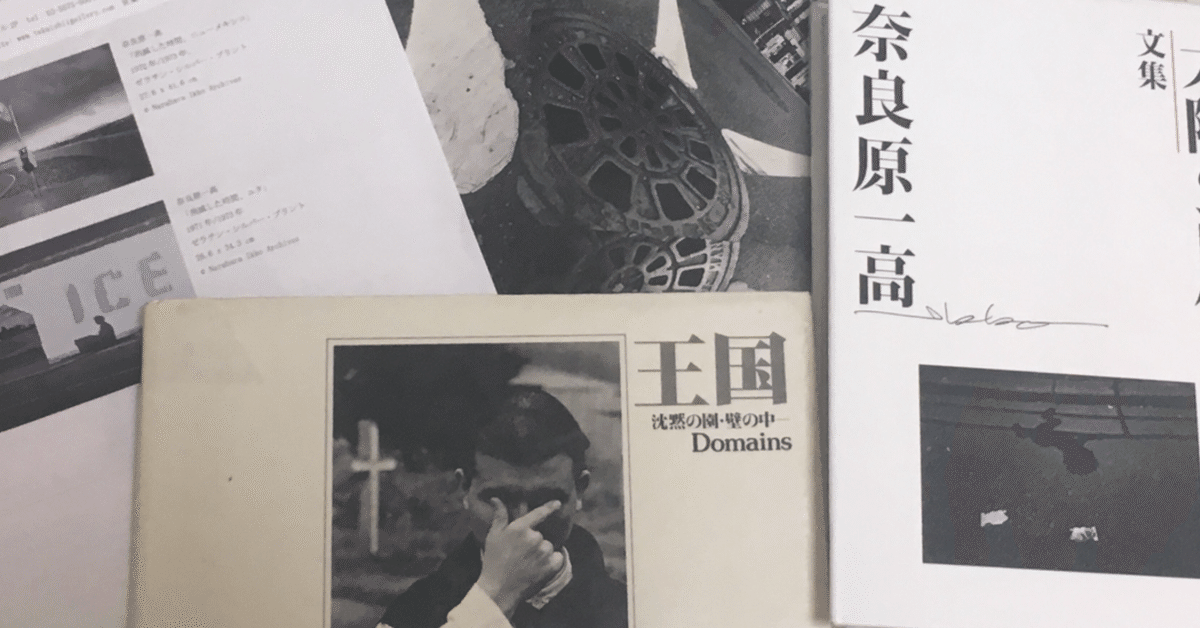

展示スペースの真ん中には、木の机とその上に何冊もの奈良原の写真集が置かれ、展示作品とは異なる年代に撮影されたものなど別のシリーズ作品を紹介していた。パリやヴェネツィアや国内の風景を映したものも見られる。書店やネットで手に入るのか調べてみたところ、今では希少本となったものも中にはあった。

展示を一通り鑑賞し、写真集をめくった私は、「この人は面白い、きっと深入りしてしまう。」と直感した。奈良原は、どのような意図をもって作品を制作したのだろう。その方法論とは。その人となりとは。それらを知りたいし、考えたかった。

作家について知るには、まずは作品に語らせるのがよいのだろう。ただ、あいにく高価な写真集をすぐに取り寄せることも、閲覧室などでじっくりと眺めることもできなかった私は、まず彼の言葉を探した。

奈良原は、幸いなことに雄弁で示唆に富んだ文章を多く書き残していた。彼のエッセイをまとめた『太陽の肖像:文集 奈良原一高』を見つけた私は、ギャラリーで働いた直感が間違っていなかったことを知る。彼の写真だけでなく文章にも人を魅了する力があり、私はさらに引き込まれた。

ここから先は、作家本人の言葉を適宜引用しながら彼の足跡を辿り、展示作品が撮影された1970年代より以前の奈良原の経歴や作品を紹介していく。

写真家としての出発点

1931年に福岡県に生まれた奈良原は、父親の転勤に伴い国内各地で青春期を過ごした。検事だった父親の影響もあり大学の法学部に入ったが、休暇中の奈良旅行で古美術研究家の小川晴暘と出会い、仏像への関心から美術史の道を歩むことを決意する。実は小川は写真家でもあったのだが、彼から写真の影響は受けなかったと奈良原は後に回顧している。

早稲田の大学院(美術史を専攻)に入学後、ところが仏像ではなく前衛芸術に傾倒し、小川の紹介で既成の美術団体の否定を唱える新鋭画家のグループ「実在者」と知り合う。このグループには、版画家の池田満寿夫や靉嘔、イラストレーターの眞鍋博(星新一の小説の挿絵で有名)、画家の堀内康司がいた。当時、彼の周囲には写真家がほとんどおらず、画家が多かったことは注目に値する。

またこの頃から、美術評論家で画家の瀧口修造や画家の河原音、劇団四季の美術監督をしていた金森馨や暗黒舞踊の土方巽とも親交を深めていた。気軽な連絡手段のない時代、互いのアパートを行き来し、語り合っていたようである。

同世代の写真家の福島辰夫は、奈良原の初個展を通じて彼の存在を認識したうちの一人だった。個展を訪れ意気投合しアパートで語り明かした日について、福島は次のように書いている。

ウイスキーを飲み、紅茶を飲みながら、ぼくたちは夜中の三時まで詩や小説のことを語り、音楽、美術のことを語り、『赤い風船』のような映画が撮りたいなどと話し合った。詩ではポール・エリュアール、萩原朔太郎、金子光晴、小説家では独歩、ラディゲ、ロートレアモン、ジュール・ロマン、サン=テグジュペリなどの名前がつぎつぎとあがった。[...]翌日、ちょうど、彼と中野であったと同じ時間に、二人は、彼のアパートから出た。

『太陽の肖像:文集』12-15頁(初出:福島辰夫「青白い火花 奈良原一高」『月刊カメラ』1957年2月号)

なんとも、その時代の雰囲気を感じる文章だ。1950年代半ばの教養主義が漂っている。

大学院在学中の1956年、奈良原は初個展「人間の土地」を開催し、鮮烈なデビューを飾った。この時わずか24歳。展示は「黒神部落」と「緑なき島」の二部構成で、桜島の黒神村で溶岩に埋もれた土地を開拓する農民や,長崎の人工炭鉱の軍艦島で生活する炭鉱夫らを撮影した。作品は多くの反響を得るとともに、当時の主流だったリアリスム写真家からの批判を受けるなど賛否両論の議論を呼んだ。

そうして、展覧会が終われば学究の道に戻るはずだった奈良原は、期せずして写真家として生きていく道を歩むことになる。そのことを奈良原は20年以上経ってからこう振り返っている。

僕は写真家になるつもりはなかった。ただ自分の遭遇した世界、そのコンセプトと写真との出会いを見せたいだけだった。しかし、個展は思いがけない反響を呼んだ。そして、展覧会が終わったとき、僕は写真家と呼ばれていた。ただ一度の展覧会が僕の運命を決めた。

今だから、僕は知っている。〈人間の土地〉には僕がはじめて人間と出会った感動がこめられていることを。 1983年1月11日

『太陽の肖像:文集』84-85頁

奈良原の作家としての在り方を端的に表した情緒的な文章である。彼の場合は、写真を撮るために対象を探したのではなく、あるものと出会い関心を持ったことが始まりであった。そして、その出会いの表現手段として写真を選んだ。美術史の道を志しており筆の力もあったわけだが、あえて写真を選び個展を開いたことには、その時点での彼の一つの決断が見られる。それはなんらかの運命だったと言えるし、後から振り返って、このような「意味」があったということはいくらでもできる。

しかし、それ以上に「ある人間世界との出会い」をなくしては奈良原は写真を撮ることがなかった、ということが本質的に重要ではないだろうか。その作品を見ていると、一つ一つに奈良原と「世界」との個人的な出会いが表現されていて、例え主題が変わろうとも、「人間世界との出会い」が作品世界を通底するテーマだというように私には感じられる。だからこそ「はじめて」が付くし、これからの奈良原の人生は「ものへの関心」に満ちているのである。その眼差しは実に興味深い。

では、50年代に戻ろう。写真家として世間に注目されだした奈良原は、1957年に東京で、若手写真家による「10人の目」展に参加する。それを機に1959年には、東松照明、細江英公、川田喜久二らと写真家によるセルフ・エイジェンシー「VIVO」を立ち上げた。これは戦前からのリアリスム写真に対抗する新しい運動で、戦後写真の大きな転換期だったと見なされている。先に触れた福島辰夫は「10人の目」と「VIVO」について貴重な評論を残している。

完結した世界にみられる孤独と連帯

続く1958年の個展「王国」では、トラピスト修道院の修道士、そして婦人刑務所の囚人、という日常社会から離れた存在たちに目が向けられ、この二つの閉ざされた世界が対比して表現された。本シリーズについて、1978年に出された写真集(図書館で見つけられたので手元でじっくり眺めることができた)の末尾に奈良原は下記のように説明を残していた。

自らの必然によって求めた祈りの生活と法律によって強制隔離された生活、その動機は異なっていても、ともに閉ざされた壁の中の世界……、そのような壁は日常の心の中にもとらえがたい疎外の感覚となって介在していて、当時の僕はそのような自分の内部にある不安と空しさをこの「王国」の場をみつめることによって超えようとしていた。

事実は観念をとびこえる肉体をもっている。

そのような僕にとって、うつし出された写真の世界そのものは、遂には外にある現実と内にある心の領域とが出会ってひとつとなった光景のようにさえ思えたのだ。

「20年目のあとがき」『王国』

また、写真集の冒頭には、カミュの短編集『追放と王国』に収められた「ヨナ」の一節が引用されている。「王国」というタイトルは、ここから来ているに違いない。

その中央にヨナは

実に細かい文字で、

やっと判別出来る一語を書き残していた。

が、その言葉は、

Solitaire(孤独)と読んだらいいのか、

Solidaire(連帯)と読んだらいいのか、

分らなかった。

「20年目のあとがき」『王国』より、引用元 「ヨナ」『追放と王国』

奈良原は、日常の心の中にも壁は存在すると言う。自分の心が外から切り離されているように感じられる疎外感が、心の壁の存在を示しているということだろう。

彼は修道院と刑務所を訪れた際に、「壁の中の閉ざされた世界の人々」を発見する。そこで、祈りの生活、戒律、あるいは法律、それらによって外部から遮断された人々の孤独を感じ取った。

閉鎖的で抑圧的な空間で、人々は孤独を感じる。ただし、その孤独は逆説的に、同じ状況に置かれた他者への共感や心理的繋がり、連帯を強めるのではないだろうか。その意味で、孤独と連帯はひとつの直線上にあると考えられる。カミュの小説中のヨナという人物は、制作に集中するために自室にこもり孤独に苦しんだ芸術家なのだが、孤独と連帯は判別不可能…という文がほのめかすように、それらは対立するものではなく、実際には孤独でありたいと願うほどに連帯が強まる。社会や規律が引き離そうとするものを、孤独は結びつける。

閉鎖的な空間の中に生まれた「王国」という共同体を、その外側から映していく作業は、決して内側には入らず周りを縁取っていく作業に思える。自らの心の中に孤独を認めていた奈良原にとって、「王国」の発見はその孤独を肯定し、改めて人間世界との繋がりを意識する機会になったのではないだろうか。その繋がりや出会いこそが、生涯を通じた彼の主題となっていったといえよう。

新しい世界との出会い

戦時下で少年時代を過ごした奈良原は、死を身近に感じていたという。三十歳までしか自分は生きられないのだろう、といった予感がどこかにあったらしい。

三十路を過ぎた1962年、奈良原は生まれ育った日本を飛び出し、ゼロから作風を探るべくヨーロッパでの旅を始める。パリでのファッション写真の撮影を依頼されて渡仏したことが契機となり、そこで見つけた新しい世界に魅了され、そのまま夫人と共に長居することになったのである。

僕の始まりは、決して写真家になろうとしてカメラを手にしたのではなく、何かを言おうとしてカメラを手にしたにすぎなかった偶然が、何やら写真家めいた暮しに自分の生活を位置づけているにすぎないのである。だから人々が僕を写真家と呼ぶのに応えるのは、そのような出発に対する諦めにも似た感情である。そのような出発をもう一度否定して、自分を見つめて観たいと思ったのが今回の長いヨーロッパの旅であった。

『太陽の肖像:文集』86頁

3年に及ぶ、パリを拠点としたヨーロッパ滞在から帰国すると、奈良原は写真集『ヨーロッパ・静止した時間』(1967)に、滞在の成果をまとめた。

初めの半年はカメラを持ち歩くことすらせず、ただ新しい環境に五感を傾けていたらしい。好奇心に惹かれてといっても、ただただ真新しいものに興奮し記録するのではなく、自分の関心のままに世界を見つめ、物珍しさが消えた頃にそっとその世界を切り取る。いや世界を切り取るというよりは、自分の中にあるその世界の一部を外に出す、という表現の方が適切かもしれない。

ヨーロッパでの撮影は、軍艦島や黒神村で撮影した、まだ彼自身が写真家として己を認めていなかった頃の行動にも重なる。表現の手段として、ここで奈良原は写真を改めて選んでいるのだ。

僕の唯一の目的が、日本以外の土地を見るということだけだったからだ。その間、何かしら自分自身の変革を待った(写真家が何の考えなしにカメラを手にすることがあり得るだろうか?)。この間に受けた印象を、一部分映像化したのが《塔》という作品であった。自然主義的な日本人の感性と極端に違う人工的な構築感覚と、ヨーロッパ的な残酷性、この様なものに抗しようとする気持ちが、モンタージュや人工的な色彩の強調といった形に自分の表現をおし進めたようだった。この人工的な構築感覚といったものは、その後も絶えず僕のまわりについて回っていて、ベネチアやパリでしばしば理由ある仮説(フィクション)といった形で顔をのぞかせる。

『太陽の肖像:文集』117-118頁

何かの写真を撮るためではなく、新しい世界を見たいという個人的な想いから始まった旅の結晶である写真集には、ひとりの人間の個人的なヨーロッパを発見した瞬間が紡がれている。残念なことに、この写真集の実物をゆっくりと見ることが今のところできておらず、ネットで画像を見る程度しかできなかったのだが、モンタージュや彩色の施されたプリントをいつかこの目で見られたらと思う。

やがて、奈良原の視線は、ヨーロッパの外側から内側への一方的なものに止まらず、中からその外へ、その周縁へと向けられていった。そうしてシチリア島、サハラ砂漠、ヴェネツィアといったように、東方世界とヨーロッパとの接点を求めて彼は旅した。中でも彼を魅了した土地の一つはスペインだった。日本に帰国後の5年間で、前述の『静止した時間』を世に出した後、同時期に撮影した『スペイン・偉大なる午後』(1969)を刊行している。

そして翌年『ジャパネスク』(1970)を仕上げた。『ジャパネスク』とは日本風という意味で、ここにきて日本発見である。ヨーロッパ世界の内側から外側へと向けられた眼差しが祖国である日本へと接近していくのは、当然の成り行きだったのかもしれない。

この作品集の構想について、本人は次のような言葉を残している。

ヨーロッパでの僕の生活は、様々な国の人と交わることによって「人間」としての孤独と連帯感の中に自分を解放する試みと同時に、日本や日本人としての認識も強めた。そこでは「祖国」を自分自身の姿の中に溶かし込むことによって、鏡の中に映る自分の姿(リフレクション)を消すことも出来た。[...]鏡面の角度を変えると、その中に映る姿は近くもなり遠くもなる。触れうことの決して出来ない鏡の中の像は、鏡面との間合いを自らの手で見切ることによってエキゾチックにも近くて遥かな国と変容するようだ。[...]僕の毎日は、瞬間的に成立し解消してゆく現実という「日本のこちら」側で展開し続けているわけであるが、そのような日本人の現在の視覚に気ままに映る「日本のあちら」側の典型をとりあげる今様日本語りの旅を続けたいと思う。旅であるからには行先も知れぬことではあるが……。

『太陽の肖像:文集』177-178頁

「王国」のカミュの引用が思い出される。「人間」としての「孤独と連帯」感の中に自分を解放する試み、とは、人間であるがゆえの孤独を感じながら連帯を求めている人々の心理を表現している。ヨーロッパで生活し、日本人だからではなく同じ人間としての繋がりを現地で見出す傍ら、今は遥か遠くにある祖国がかえって目に映るものになったのかもしれない。一度離れるからこそ、見えてくる輪郭もある。

『ジャパネスク』の題材となったのは、相撲や能、刀などの日本の伝統文化である。こうした伝統の解釈を奈良原は試みている。それは、ヨーロッパを経験した眼を通したらこのように見えてきたという結果であって、意図的な日本文化礼賛や日本再発見とも違っている。彼だからこそ表現できた異国情緒ともいえる。

現代において幻影は与えることが不可能なものだ。伝統が現代において生きてゆくには伝統本来が持っている精神構造がすでに変貌をとげてしまった現代人の精神構造のいかなる地点に新たな形で結びつくかにかかっているといえよう。

『太陽の肖像:文集』197頁

奈良原の世代は、日本の敗戦と共にそれまで信じていた価値や歴史認識が根底から覆される経験をしている。この世代を特徴付けることができるならば、その経験ゆえに日本文化に対して素直に向き合えないところがいくらかあったのではないか。いくら伝統文化が継承されようと、令和の現代から見れば50年前は歴史の一部に思えようとも、彼らにとっては、れっきとした歴史の断絶を認めないわけにはいけないのかもしれない。

かつて宗教的ともいえるほど人々の心に共通の幻影を与えていたものが現代人の心の奥まで届かないのは、今の世が、儀礼や呪術めいた伝統というものそのものが成立しない世の中だからなのか、それとも新たな伝統が発生しているのだろうか。

この写真集を出してから間もなく、奈良原は渡米する。そこで撮影された作品シリーズの一つが、「消滅した時間」である。

記事がだいぶ長くなってしまうため、一度ここで切って前編・後編としたい。次の更新では、奈良原の70年代以降の経歴の紹介とともに、「消滅した時間」のシリーズについて考察する。作品発表の媒体や、軍艦島の写真にみられる芸術性などについてのちょっとした考え事も書いているので、前編と合わせて読んでいただけたらと思う。

あとがき:

写真家を知るきっかけにも多様な可能性があり、どんなところにきっかけがあるかわからないものだなとつくづく思います。

というのも先日、トラピスト修道院のクッキー(ベルギーワッフルの形をしていて、バターの香りが豊かで美味しいです)をいただいた際に、これはミッション系の学校のバザーなどでもよく見かける馴染みのお菓子だけれど、そもそもどんな修道院で作ってるのだろうと気になり調べたことがありました。そこで、この修道院を撮影している写真家が複数いることを知り、間世潜(1904-1959)とともに奈良原の名前を目にした記憶があります。自分の好きなものや場所や人を被写体に選んだ写真家がいるのでは?と調べてみると、意外な発見ができるかもしれません。

いいなと思ったら応援しよう!