メンチン多面待ち把握に役立つ基礎知識

こんにちは、今日はメンチン多面待ち把握に役立つ基礎知識について書こうと思います。

みなさんはメンチンは得意ですか?

麻雀上級者でも苦手な人が多い分野なんじゃないかと思います。

なぜならメンチンの待ちが分からなくても成績に影響しないからです。

清一色の出現率は1%未満で門前だと6飜も付く大物役ですが、鳴いても5飜の満貫で打点は十分なので、ほとんどは鳴いて作ります。

鳴くことで形がスッキリするので、待ちの把握もかなり楽になります。

出現率が1%未満というのも門前と副露を合わせたもので、メンチンに限定すればもっと低くなるので、できなくて困る局面がそんなにありません。

そんな数百半荘に1回出るかどうかの役の勉強をするより何切る問題1つでも解いた方がよっぽど役に立つので、メンチンの勉強はあまり重要視されず、その結果苦手なまま放置してしまってる人も多いと思います。

今書いたように複雑なメンチンの待ちが分からなくてもさほど問題はありませんが、今回の記事の内容は「メンチンが苦手だから克服したい!」という一部の麻雀オタクだけでなく、単純に連続形が苦手な人にも役に立つ知識が書いてあるので、初心者から上級者まで幅広い層の人を対象としています。

特に三人麻雀を打つ人は参考になると思うので、気になったら読んでくれると嬉しいです。

ようやくここからが本題で、メンチン多面待ち把握を克服する上での必須の基礎知識について順番に説明していきます。

その中で当り前のように聞き慣れない用語が度々出てきますが、ほぼすべて私の造語なのでご了承ください。

なお記事の中で載せている牌姿画像は最高位戦日本プロ麻雀協会所属の園田賢プロが作成したこちらのツールを使わせていただいています。

【牌姿画像引用サイト】牌画作成くん BYその研

1.多面待ち把握に役立つコツ

1-1. 暗刻抜きと対子抜き

まず変則多面待ちになるメカニズムから簡単に説明します。

変則多面待ちになる場合は一部例外を除き必ず手牌に暗刻や4枚使いが含まれます。

逆に言えば手牌に暗刻や4枚使いがなければ変則的な待ちにはならず、多面待ちは必ずスジ待ちになります。

スジ待ちとは147待ち、258待ち、369待ちのことを指します。

その例外を1つ紹介します。

暗刻や4枚使いはありませんが、112233mの一盃口で抜くと45mのシャンポン待ち、334455mの一盃口で抜くと12mのシャンポン待ちなので、1245mの4面待ちということになります。

こういう変則シャンポン形の多面待ちになることはあります。

話を戻して、変則多面待ちになるには手牌に暗刻や4枚使いが必要だと書きましたが、それがなぜなのかと言うと、

①暗刻で抜いた場合と②対子で抜いた場合の2つ以上の待ちパターンが生まれるからです。

分かりやすいように例を挙げます。

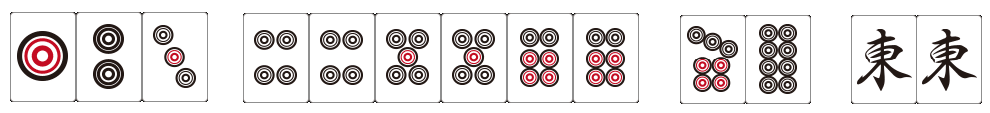

例えばこの形。

中級者以上の方にはお馴染みの形ですが、これも3pを暗刻で使う場合と対子で使う場合の2つの待ちパターンで構成されています。

まず3pを暗刻で抜くと、4567pが残るので47p待ち(牌姿2-2)

次に3pを対子で抜くと、34567pが残るので258p待ち(牌姿2-3)

したがって、47pと258pの5面待ちということになります。

この暗刻抜きと対子抜きが多面待ちを把握する上での基礎中の基礎になります。

これを怠ると絶対に待ちを見落とすので、暗刻や4枚使いを見つけたら必ず最低この2パターンから待ちを考える癖を付けてください。

暗刻や4枚使いが手牌に1つしかなければ、ほとんどの形はこの2パターンに分解して考えるだけで待ちを把握することができます。

以前、プロの放送対局で見かけたメンチンでこんな形がありました。

これも手牌に4sの暗刻があるので、

まず暗刻で抜くと、69s待ち(牌姿3-2)

次に対子で抜くと、カン8s待ち(牌姿3-3)

したがって、698sの変則3面待ちとなります。

このようにたった2パターンに分けて考えるだけで待ちを把握できますが、先入観だけで判断してどちらか一方でしか形を捉えることができないと待ちを見落としてしまうので注意してください。

1-2. 暗刻抜きと対子抜きだけでは解けない形

手牌に暗刻が1つしかなければ暗刻抜きと対子抜きだけでだいたい待ちを把握できると書きましたが、例外もあります。

例えばこんな形です。

3sを暗刻抜きするとカン5s待ちですが(牌姿4-2)3sを対子抜きしても待ちが見つかりません。(牌姿4-3)

それならこの形はカン5s待ちしかないのか?というとそうではなく、第3の抜き方である3sを全部順子で使うパターンを考える必要があります。

3枚ある3sをすべて順子として使うことで14s待ちを見つけることができます。(牌姿4-4)

したがって、この手は145sの変則3面待ちということになります。

対子で暗刻をサンドイッチした形に1牌くっ付くと、くっ付いた牌の裏スジが待ちになると覚えてください。

裏スジとは1に対する25待ち、2に対する36待ちのように任意の牌の1つ隣のリャンメン待ちのことを言います。

5の裏スジだけは14待ちと69待ちの2種あるということになります。

牌姿5では4sがくっ付いてるので、4sの裏スジである58s待ちになります。

最初はなかなか気づかないかもしれませんが、この形を自然に見つけられるようになるまで反復練習してください。

もう1つ3枚とも順子で使うパターンの例を挙げます。

この形もまずは3枚ある2mを暗刻抜きします。

3mも3枚ありますが、45mがくっ付いてるのでこういう時は33345mのセットで抜くのが分かりやすいです。

そうすると俗にいう136mのエントツ待ちになります。(牌姿6-2)

次に2mを対子抜きするとカン2m待ちになりますが(牌姿6-3)、他に抜き方はないか考えた時によく見ると2mは123mの順子でも抜けそうですよね。

3枚ある2mをすべて順子で使うと、2m待ちの他に5m待ちも見つけることができます。(牌姿6-4)

したがって、12356mの5面待ちということになります。

まとめると、同じ牌が3枚あったらこの3パターンを考える必要があります。

①3枚をそのまま暗刻で使う

②3枚のうち2枚を対子、1枚を順子で使う

③3枚すべて順子で使う

同じ牌が3枚ある場合、その牌を暗刻で抜くことをタテ抜き、順子で抜くことをヨコ抜きと勝手に呼んでいますが、このヨコ抜きがすごく難しいので、慣れるまでにかなりの練習が必要になります。

1-3. 端抜き

多面待ちを把握するコツの1つに端抜きというのがあります。

端っこはそこで面子が確定してる場合が多いので、端から順番に面子を抜いて形を分かりやすくするというものです。

特に手牌に暗刻や4枚使いがない時に有効な手段となります。

ここで大事なのは必ず左右両端から抜かなければいけないということです。

例を挙げて説明します。

見てるだけで頭が痛くなりそうな牌姿ですが、まず気づいて欲しいのが手牌に暗刻や4枚使いがありません。

ということは最初に説明したように多面待ちになる場合は一部例外を除いてスジ待ち(147待ち、258待ち、369待ち)になります。

148待ちとか259待ちみたいなへんてこな待ちになることは基本ありません。

それを頭に入れた上で端抜きをやってみましょう。

まず左端から順番に面子を抜いていきます。

123mと345mを抜くと、牌姿7-2の形になりました。

残った形を見るとノベタンの47m待ちです。

まだこれでは終わりません。

今度は右端から順番に面子を抜いていきます。

789m、567m、345mと抜くと、牌姿7‐3の形になりました。

これはノベタンの14m待ちですね。

したがって、147mの3面待ちであることが分かりました。

ここで多面待ちが苦手な人は他にまだ待ちがないか?と考えてしまいがちですが、先ほど頭に叩き込んだ手牌に暗刻がない時の多面待ちはスジ待ち理論を思い出せば、これ以上待ちがないことが分かるので余計な時間を使わずに済みます。

1-4. 一盃口抜き

メンチンは1種類しか牌を使わないので一盃口がめちゃくちゃ出てきます。

一盃口はそこで2面子が確定してる場合が多いので見つけたらまず抜いて形をスッキリさせます。

それだけでだいぶ形を把握しやすくなります。

例を挙げて説明します。

この牌姿8-1を見ると445566pの一盃口があるので、ここを抜き出します。

そうすると123p、445566p、78p、東東と形を分解することができるので、69p待ちがあることが分かります。(牌姿8-2)

一盃口抜きはヨコ抜きをする時に非常に便利な手段になります。

同じ牌が3枚ある時そのうちの2枚を一盃口で抜けば、自ずと残ったもう1枚も順子で使うことになり、結果すべて順子で抜くことができるからです。

そして気づいた人も多いと思いますが、牌姿8-2にはまだ続きがあるので、それは次のSTEPで使うコツと合わせて説明します。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?