もう怖くない!醸造アルコールって何?

「日本酒を、もっと身近に」という理念をかかげながら活動している日本酒メディア・コミュニティ『酒小町』。今回は「醸造アルコール」についてお話していきます。

このマガジンでは、日本酒の豆知識をわかりやすく、ちょっと飲んでみたくなるようなコラムを書いています。

日本酒が好きという人はもちろん、日本酒がはじめてな方、好きで飲んでいるけど専門用語まではちょっと…という方、これから日本酒を勉強してみたい!という方、ぜひお酒を片手に読んでいただけると嬉しいです。

ただ飲むだけでもお酒は美味しいですが、少し知識をいれるだけで普段飲む日本酒が更に美味しく、楽しくなりますよ!

ゆるゆる日本酒教室、第88回目の今回は【醸造アルコール】についてお届けします!

今回ははじめに写真をご覧ください。

こちらはとある日本酒のラベルです。

原材料名に「醸造アルコール」という文字がありますね。

みなさん、こちらは何かご存知でしょうか?

醸造アルコールが添加された日本酒、通称「アル添酒」(あるてんしゅ)と呼ばれます。

「日本酒はお米と麹とお水でできたお酒ではないの?」

「変なものを入れているの?」

「何からできているの?」

「飲んでも大丈夫?」

「字面は見たことあるけど、よくわからない・・・」

などなど、いろいろと感じることがあるかと思います。

日本酒(清酒)の定義を確認しましょう。

実は、醸造アルコールが使われた日本酒は珍しくありません。

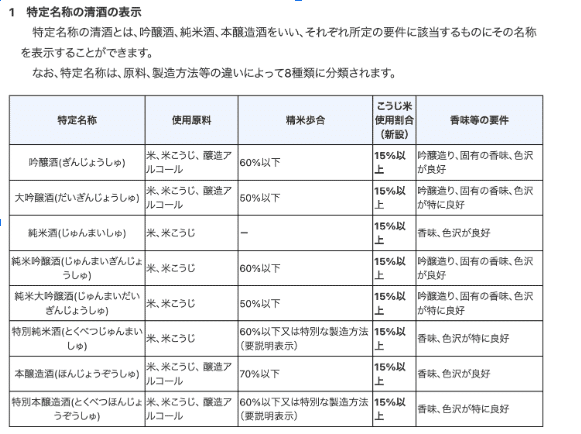

特定名称酒、と呼ばれる日本酒のくくりにて「純米」という言葉が入っていない表記には、醸造アルコールが入っているものになります。(図を参照くださいね。)

今回は日本酒の話題の中では繊細な項目の一つ、「アルコール添加の日本酒」について取り上げます!

まずは原点に立ち返り、日本酒(清酒)の定義を確認しましょう。

【酒税法第3条第7号】

清酒 次に掲げる酒類でアルコール分が22度未満のものをいう。

イ) 米、米こうじ、水を原料として発酵させて、こしたもの

ロ) 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの

ハ) 清酒に清酒かすを加えて、こしたもの

この、ロ)の「その他政令で定める物品」のところに、醸造アルコールは含まれます。

なので、醸造アルコールが入っていても、ちゃんと日本酒です。

でもやっぱり「どういうこと?」という疑問が出てきますよね。

1つずつ見ていきましょう。

●疑問その1:醸造アルコールっていったい何??

すごく簡単に言えば、甲類焼酎とほぼ同じものです。

甲類焼酎の有名どころで言うと、キンミヤ焼酎ですね。居酒屋さんではレモンサワーや酎ハイ、ホッピーの「中」にもよく使われる焼酎です。身近なところでは、これが最も醸造アルコールをイメージしやすい実物になります。

教科書的には、「でん粉質物や含糖質物を原料として発酵させ、連続蒸留した、食用アルコール」**という言い方になります。

サトウキビから砂糖を作るときに残ったものや、とうもろこし、お米などから精製され、何度も蒸留して作られた、純度の高いアルコールです。

高濃度の純粋なアルコールは立派な危険物です。

揮発性が高く、アルコール度数が80度以上の場合は20℃以上になると発火してしまいます。

●疑問その2:なぜ醸造アルコールを入れるのか

日本酒の発酵で、アルコールは生成されるのに、なぜわざわざ追加で外からアルコールを入れるのでしょうか?理由は大きく3つあります。

A)防腐剤の役割

お酒の発酵に影響するネガティブな微生物が繁殖するリスクが防げます。

B)香りや味わいの調整

日本酒の香りの成分の一部は、水よりもアルコールに溶けやすい性質があります。

その結果、醪(もろみ:発酵途中のお酒)をしぼったときに香りがお酒に留まるため、より引き出されることになります。また、味わいとしては、アルコールによるクリア、ドライさが加わるため、淡麗で澄んだ印象になります。

C)コスト軽減

※こちらは歴史的な側面が強い部分で、現代では少なくなっていますが、少し触れます。

時は遡り太平洋戦争前後。当時は物資が少なく、日本酒の原料であるお米も例外ではありませんでした。日本酒造りにもそれは影響し、お米の少なさを補ったり、日本酒そのものの量を増やしたりするために、醸造アルコールが使用されていました。

ただ、味わいのあるお酒に、無味無臭の醸造アルコールを大量に入れてしまえば、本来の味からは離れていってしまいますね。この時に、「アル添の酒はおいしくない」というイメージの原型ができていると言われます。

●疑問その3:いまなお続くネガティブなイメージはどこから?

これは、一つは使われている言葉と、飲酒経験者の口コミ力によるものだと考えています。

<使われる言葉>

・「醸造アルコール」

→よくわからない用語、突然のケミカルな雰囲気

・「アルコールを添加」

→“添加物“の語感に近いため、それに引っ張られて、各々が持つ“添加物“の単語のイメージを連想させられる。

→カクテルなどのイメージで“混ぜ物をしている“、という誤解。

・純米酒などの「純」という字

→ピュア、クリア、混ざりけのないものなイメージ

※誤解なきように触れますが、食品添加物を悪者にするつもりは毛頭ありません。生活上に欠かせないものですし、この現代で過ごすなら完全に避けて生活する方がかえって難しいです。

+<飲酒経験者の口コミの力>

例えば、三世代の家族間での会話で考えてみましょう。

①お酒の場にて、祖父母の世代が、過去にアル添の日本酒で失敗したことを話す

↓

②親世代がそれを聞き、自身で実体験するよりも前に情報として「アル添の日本酒を飲むと失敗するものだ」という先入観が入る。

※失敗した人を直接知っているので、なおさら強調される

※※親世代も自分自身でお酒の失敗をしていると、さらに話に厚みが出る。

↓

③子が20歳を迎え、お酒を飲むときに、親が祖父母の話+自分の経験を加えて話す。

↓

④それを聞いて、アル添のお酒を飲む実体験をする前に、「アル添のお酒は失敗するもの」とインプットされる。

↓

繰り返し

第三者から話を聞く場合でも同じように考えられますね。

「アル添の日本酒=やばいもの」というイメージが、いつの間にか刷り込まれていることになります。

長くなってしまいましたが、アルコールの添加はれっきとした酒蔵の技術です。

それをちゃんと把握せず、なんとなくで毛嫌いしてませんか?

アル添のお酒で美味しいものもたくさんあります。

ぜひともいろいろ試してみてくださいね!

それでは今回はここまで!

参考:国税庁「酒のしおり」国税庁「清酒の製法品質表示基準」の概要

日本酒コラム『ゆるゆる日本酒教室』

日本酒コミュニティ「酒小町」

20代から30代の「お酒の場と、交流が好き」な人たちが集まる日本酒コミュニティ『酒小町』。「日本酒好きのあそび場」をコンセプトに、年齢も職業もバラバラの個性豊かなメンバーが乾杯するだけでなく、自分たちであそびを企画したり、日本酒について学んだり......誰もがホッと一息ついて自分らしくたのしめるようなサードプレイスをつくっています。

『酒小町』は、毎月1日〜10日の期間にメンバー募集をしています。

募集開始時にはLINEアカウントでお知らせをしているので、ぜひ登録して続報をお待ちください!

コミュニティ内にはこのnoteのように、講義の形でない日本酒の知識を唎酒師さんがゆるゆる共有してくれるコラムがあります。美味しく、楽しくをメインにしていますが、こんな風に日本酒の知識を身につけながら飲むお酒もまた格別ですよね。

今回コラムを書いてくれた社会福祉士×日本酒学講師のダイゴさんのnoteはここから読めます。日本酒以外の話題も含め、優しくてわかりやすい文章が特徴です。

酒小町制作メンバー

執筆:ダイゴ|社会福祉士×唎酒師・日本酒学講師=Sake Social Worker(note)

ディレクション:関谷サイコ(X/note)

企画:卯月りん(X/Instagram/note)

編集:makio(X/note)