Manchester City編:ゲームモデルの作り方「13の行動」(応用編)〜ダイレクトプレーへの守備〜Vol.9

前回は、マンチェスターシティのゲームモデル行動8:「前進への守備」について書いた。

今回は、行動9:「ダイレクトプレーへの守備」について。

ダイレクトプレーとはスペイン特有の言葉なので、ここで説明する。

ダイレクトプレー:

相手チームのGK、もしくはDFラインの選手から中盤を経由せずに、直接ロングボールを相手DFラインの背後、もしくはFWラインの選手にパスをするプレーのこと。

ダイレクトプレーはゾーン1、もしくはゾーン2から主に実行されるプレー。今回は、そのダイレクトプレーに対しての守備である。

マンチェスターシティが所属するプレミアリーグや、CLで対戦するチームはダイレクトプレーを使うチームが多い。若干CLの方がダイレクトプレーを使うチームは少ないが。

プレミアリーグを例に取ると、2018−19シーズンのチェルシーは監督がサッリだったので、ダイレクトプレーのゲームモデルを持っていなかったと思う。

その他のチームは多かれ少なかれダイレクトプレーをしてくるので、マンチェスターシティの「ダイレクトプレーへの守備」は非常に重要であった。

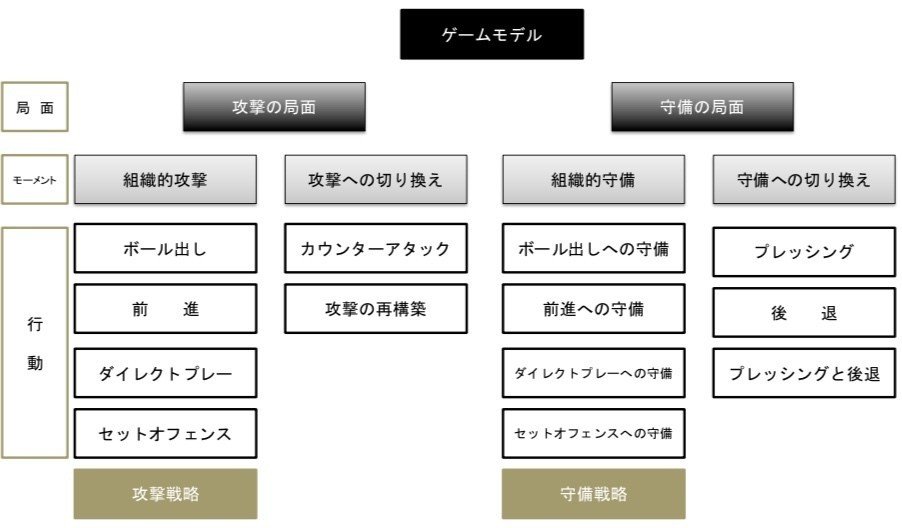

それでは繰り返しになるが、最初にゲームモデル:13の行動を見て欲しい。

ゲームモデルは攻撃と守備の局面があって、次に4つのモーメント(組織的攻撃、攻撃への切り換え、組織的守備、守備への切り換え)、その下に13の行動がある。

そして攻撃、守備にそのチームの戦略がある。

ゲームモデル:13の行動

ゲームモデルのファクター

ファクター:「守備の組織構造」「ゾーナル守備組織」「組織的守備の集団アクション」「プレッシング」については、ゲームモデルと言うよりも、どのチームにも当てはまる組織的守備のプレー原則なので、ここでは言及しない。

ただ、このファクターは非常に重要なので、できればManchester City編:ゲームモデルの作り方「13の行動」(応用編)〜守備の組織構造〜Vol.6を読んで欲しい。

行動9:ダイレクトプレーへの守備

マンチェスターシティの「ダイレクトプレーへの守備」のゲームモデルを分析するには、最初にマークのタイプを観察しなければならない。

マークのタイプ:

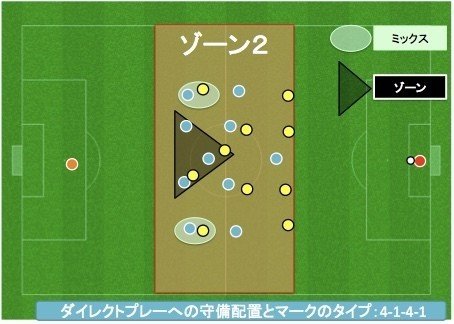

下の図は、ゲームモデルの作り方:13の行動(基礎編)でも、例としたものである。

マンチェスターシティの「ダイレクトプレーへの守備」のマークのタイプは、DFラインとピボーテについてのものである。MF、WG、FWは基本的に「ダイレクトプレーへの守備」には参加しない。もちろんMFやWGにはセカンドボール拾うというタスクはある。

上の図を見てもらうとわかるが、両CBとピボーテはゾーンディフェンスでお互いをカバーリングする関係になる。ピボーテは、CBが競合いに参加する場合は、競合いに参加するCBが空けたスペースをカバーするために、ペルムタの動きを実行する。

※ペルムタ:カバーリングしている選手のカバーをすることです。

SBは、ミックスディフェンス。特にボールの競合いに参加しない、ボールから遠い方にいるSBは、自分がマークをしている相手FWを監視することが重要である。

サポートありがとうございます。次の投稿をする意欲が湧いてきます。このお金はサッカーを深く知ることに使いたいと思います。