持続可能な地域経済の構築:将来の生産・消費のあり方「生産者・消費者の循環モデル」

本稿は「ミライ構想カレッジ in 小布施」の経済チームの議論を私、坂元の解釈と考え方を交えながらまとめたものです。

人口1万人のまちである長野県小布施町を念頭において執筆していますが、日本全国に当てはまることや全国の地方の共通する課題感、社会的情勢の変化を踏まえて、できる限り抽象度高くまとめています。

長野県小布施町を知らない方へのガイド

まちづくりの歩み

小布施の魅力

2024年11月1日

坂元 翔(さかもん)

はじめに

現代の地域経済が抱える課題は、単なる経済活動の停滞にとどまらず、社会的、文化的な側面にまで影響を及ぼしています。過疎化、地方の経済基盤の弱体化、そして人口減少といった問題は、多くの地域で顕在化しています。

これらの課題に対して持続可能な解決策を模索する上で、私は「生産者と消費者の循環モデル」という概念を提唱します。本稿では、地域の持続可能な経済の実現に向けて、この循環モデルがどのように機能しうるかを論じ、またその実現を支えるフィロソフィー「『土』『風』『水』の人」の視点を取り入れて考察します。

生産者と消費者の循環モデルとは

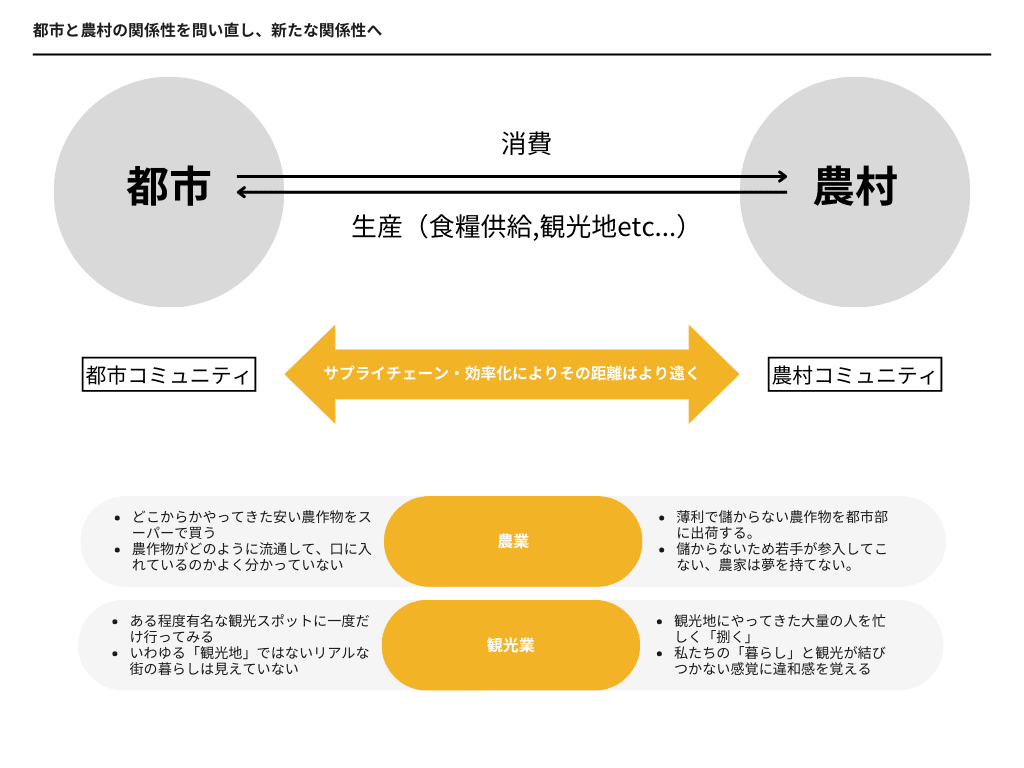

従来の経済活動において、生産者と消費者は分断された役割を担っていました。消費者は地域の資源や製品を購入・消費するのみで、地域に経済的な還元はあるものの、コミュニティ形成や持続可能な発展に直接的に関与することは稀でした。しかし、未来の地域経済を見据える際、重要となるのはこの役割が固定化されず、相互に循環し続けることです。

提唱する「生産者と消費者の循環モデル」では、地域外から訪れる消費者が一過性の資源消費者にとどまらず、やがて地域との深い関係を築き、関係人口となります。さらに彼らが地域内で生産活動に従事し、地域の一部となることで、新たな経済の循環が生まれます。

例えば、観光客として訪れた人が地域の魅力に触れ、次回の訪問では地元のプロジェクトに関わり、その後はガイドや地域ビジネスの協力者として活動するようになるケースが考えられます。

このような動きは、従来の「消費者=外部」「生産者=内部」という二項対立的なモデルを超えて、消費と生産が柔軟に循環する地域社会の未来を描くものです。

フィロソフィー「土」「風」「水」の役割

この循環モデルを実現するために、地域社会には「土」「風」「水」というフィロソフィーが重要な役割を果たします。これは、地域に根ざす人々や関わり方の異なる三つの存在が、互いに連携しながら地域経済を支えるという考え方です。

土の人

地域に定住し、日々の生活や仕事を通じて地域の基盤を支える住民や市民です。彼らは地域の文化や伝統を受け継ぎ、「生産者」としての役割を担います。

風の人

地域外から訪れ、一時的に地域に刺激を与える存在です。観光客やイベント参加者、あるいは外部のクリエイターや専門家が該当し、彼らは地域に新しいアイデアや視点をもたらします。

水の人

地域に深く関与し、外部から持ち込まれたアイデアやプロジェクトを丁寧に育て、地域に定着させる役割を果たします。彼らは地域のリーダーやコミュニティのつなぎ役として、経済とコミュニティの調整役を担います。

この三者のバランスと協働によって、地域は持続的に発展していきます。「風の人」が新たな刺激を持ち込み、「水の人」がそれを地域に定着させ、「土の人」がその基盤を育てる。このサイクルこそが、地域の生産と消費を循環させる力となります。

少量高単価モデルの有効性

未来の地域経済を支える上で、もう一つの重要な要素は、「大量生産・大量消費」に代わる少量高単価のビジネスモデルです。大量生産では、地域の特性や資源が活かされることなく、ただ単に消耗される一方です。また、大規模な観光開発やインフラ投資は地域のアイデンティティを希薄化させるリスクも伴います。また、「大量生産・大量消費」という経済活動モデルが今後より人口減少が進むにつれて、破綻する可能性も考えられます。

少量高単価のモデルでは、地域の特色や歴史、文化を最大限に活かした高付加価値の商品やサービスが提供され、消費者にはその価値が伝わります。たとえば、地元の伝統工芸品や有機農産物、地域特産の食材を使ったレストランなど、希少価値の高い商品や体験がこれに当たります。このような商品は単に物質的な価値だけでなく、その背後にあるストーリーや人々の想いが消費者に共感され、リピート訪問や関係人口の増加にも繋がります。

こうした少量高単価のアプローチは、消費者がより深いレベルで地域と関わるきっかけを生み出し、消費者がやがて生産者へと転じる循環を促進します。つまり、地域資源を守りながらも、経済的な発展を実現する持続可能なモデルと言えるでしょう。

生産者と消費者の循環モデルの実例

この循環モデルは、実際の地域においても数多くの成功事例が見られます。たとえば、地方都市で行われているクラフトマーケットや農産物の直販所では、消費者が地域の生産者と直接交流し、商品の背景にある物語や生産過程に触れることで、その地域の魅力をより深く理解します。これにより、単なる「商品」としての消費ではなく、地域とのつながりが生まれます。

また、都市部からクリエイティブな専門家やアーティストが地方に移住し、地元のリソースを活用して新しいプロジェクトを立ち上げる例も増えています。彼らは最初は「風の人」として地域に刺激を与える存在ですが、次第に「水の人」や「土の人」と協働し、持続可能なプロジェクトを地域に根付かせていきます。このようなプロセスを通じて、外部からの消費者が生産者として地域経済に貢献する循環が実現しています。

結論

未来の地域経済を持続可能にするためには、消費者と生産者が固定された役割を超えて相互に循環し、地域の成長に貢献するモデルが不可欠です。また、このモデルを成功させるためには、地域の特性や文化を大切にしつつ、少量高単価のビジネスモデルを採用することで、地域資源の適切な活用と経済的な発展を両立させることが重要です。「土」「風」「水」のフィロソフィーに基づく役割分担と協働が、この循環モデルの核となり、地域全体を持続的に成長させる力となるでしょう。

参考文献

『金山まちづくりかわら版』vol15、p1-p2

日本リサーチセンター「マーケティングがわかる事典オンライン版2000年4月 出典第10章 消費者意識と購買行動」、https://www.nrc.co.jp/marketing/10-07.html(参照日:2024年11月1日)

いいなと思ったら応援しよう!