特許公報読みは「用途(目的)×テーマ」に合わせる

こんにちは! 特許調査業をしています、酒井といいます。

この記事では「1件の公報をどんな順番で読んでいるか?」を書いてます。

公報読みといえば・・・先日アップした「公報をたくさん読む工夫」に

たくさん反響を頂いて、ビックリしてます。

お読みくださったみなさん、ありがとうございます😍

「自分はこうしてるよ!」ってお話も伺えたり

ご質問も頂いて、とっても嬉しいです!

ということで、この記事はnaokoさんのご質問からです。

拝読しました!査読は広報全体に目を通されるのですか?クレイム、図面、明細書とかの目を通す順番とか重みが知りたいです。

— naoko (@Nao_K15) March 22, 2021

1件の公報内を読む順、ですよね。

改めて考えて見たら、私、毎回読む順変えてるかもしれないです。

以下、自分の「読む順の決め方」です。

公報(1件)の読み方イメージ「用途×技術分野」

ベースは「用途(調査目的)に沿った読み方」です。

たとえば・・・侵害予防調査なら

請求項(権利範囲)を読むことが必要で

特に「上位概念/下位概念や、出願人毎の表現の差に惑わされず、

的確に構成要件を把握する」事がポイントになる

といった、技術分野が違っても基本的にはあまり変わらない点です。

(用途別の読み方は後述しますね!)

そして、ベースの読み方を技術分野(あるいは、もっと小さく「各テーマ」)でアレンジします。

たとえば「電気分野の侵害予防調査」だとすると

・最終的に「請求項/構成要件」を把握するのが目的(侵害予防の読み方)

・発明の主要部分は図面を使って説明している明細書が多いので、

適宜「図面」と「図番や符号 と その説明文」を対比しながら

構成要件の把握につとめる (電気分野で割と良くある読み方)

・・・という組合せになります。

そして、上のマトリックスのような、無限にある組合せを一般化するなら

「調査目的がベース × 技術内容・調査テーマに合わせて読み方を変える」という感じに説明できるかな? と思っている今日このごろです。

以下「用途別」「技術分野」に分けて、読み方を書いてみます。

※「絶対この読み方!」という定説ではないです(たぶん)。また、同じ用途でも技術分野/事業分野によって読み方が違う場合があります。

「酒井さんて、平均したらこんな雰囲気で読んでるのね?」と、広いお心でご覧ください😅

用途例1.情報収集

情報収集にも色々あるので、この項では「この記事に載ってた、この技術について、特許があれば読みたいな!」的な情報収集、のつもりで書きます。

このような場合だったら

1)発明の名称 / 場合によって出願人名・発明者名

2)要約(あれば代表図)

3)実施例

※ 請求項は読んだり読まなかったり

です。

「この記事に載ってたこれ」的な話。たとえば・・・

「E-BIKEに関連した特許を見たい」だとしたら

・電動アシスト付き自転車で

・従来のママチャリ型よりアシスト力が強い(最大1:2(人:モーター)の割合で踏む力をアシスト)

・ダウンチューブ内にバッテリーを設置

などの条件を満たす公報を探すイメージです。

この場合、

・発明の名称や代表図で「自転車と無関係なら見ない」

・事前に有力なメーカーを把握し、出願人で優先順位をつけるのも👍Good

・実施例、全図面を見て「ダウンチューブにバッテリー設置している公報」「アシスト力が強い、と説明している公報」を探す

・請求範囲は・・・必ずしも見なくていいかも?

と思います。

用途例2.出願前調査/無効資料調査

出願前調査と無効資料調査は、着地点がちょっと違っているのですが、公報読みのプロセス自体は似ているのでまとめます。どちらも自分は「新規性/進歩性の要件を踏まえて、使いやすい資料が見つかるように」読んでます。

また「着地点がちょっと違う」のは、自分はこんな感じに捉えています。

■出願前調査 出願が審査段階で簡単に拒絶されないため & どこまで権利範囲が広げられるか?を推測し、発明をブラッシュアップするための調査。

出願前調査の時点では請求項が確定していない事が多いし、

潰すための調査ではないので、多少の緩さは許容。

■無効資料調査 他社権利の無効化/無力化、自社権利の有効性確認のための調査。対象請求項が明確に(文字に)なっている。

潰すため/権利範囲減縮するための調査。出願前とアプローチは似ているけれど、もっと「かっちり」「ずっしり」調査する。

・・・一方、両者に共通するところは

□共通点 先行資料は大抵「新規性」か「進歩性」の根拠として使う。(先願同一はレアキャラ)そしてより強い先行資料があると、「出願をもう一度最初から検討しよう」とか「やった!この特許は潰せそうだ!」ってなる。

それでは「先行資料」に必要な要素って何でしょう?

また「強力な先行資料」とは、どんな条件を備えた先行資料のこと?

・・・という事かな、って思います。

このあたりは、中間処理実務をされている方が断然詳しくて肌感覚もお持ちの部分だと思われます。調査サイドから見ると、打合せの時などに「新規性を否定できる資料が一番強力」で、見つかると理想的なんだけど、「それはなかなか見つからないだろうから、説得力のある進歩性の資料が欲しい」なんてお話が時々出ます。

「強い先行例」というと・・・

新規性を否定し得る資料 >> 進歩性を否定し得る資料 > 単なる技術水準

という位置づけがありそうなんですよね。

新規性・進歩性の判断については、ネット上にも色々な資料があり

特許庁の大ボリュームPDF資料とか

解説/情報発信をされている特許事務所もたくさんあるので、

適宜ご参照ください。

それで・・・「調査時に公報を読む話」に戻ります。「進歩性の資料」を中心に説明していきますね。

まず、公報の中で使える箇所は「全部」(全文+全図) です。

ですので全文を読むことが多いですが、メリハリが大事かな、とも思います。

下記の記事で「米国(外国)公報の大量読みはブラウザ使います」と書きましたが

国内公報をサーチ対象に、出願前調査/無効資料調査をしている時は、

商用データベースの画面で読んでいる事が多くて

1)発明の名称/要約 ※技術分野の確認程度

複数公報を使う場合、各公報の技術分野が全く違うと「組合せの容易性」を満たしにくくなります。ですので、調査対象と極端に技術分野が異なる公報は、あまり見ないです。(特に調査の初期段階)

2)明細書本文① データベース画面で、ハイライトが集中している付近に一旦飛んで、記載内容を確認

3)明細書本文② 本文①で使えそうな感触がしたら、公報番号をメモなどして保存して(溜めて)おきます。そして、何件かまとめて全文しっかり読みます。この段階では紙に印刷する事も多々あります。

※ 図面や表中の数値、組成。化学式なども見ます。

※ 請求項は必要そうなら見ます。

でも明細書本文の方がウェイトが高いかな。

・・・という感じに読んでます。

あと「紙に印刷した時」の読み方について。

蛍光ペンで関連箇所に線を引きながら読む方、多いんじゃないかな?って思います。以下は趣味の問題かもしれないのですが、出願権利化部門から調査部門に移った頃、こんな説を聞いたのです。「公報中の至るところに線を引きまくると、後で見直したときにポイントがわかりにくくなるし、何よりカッコ悪い」「蛍光ペンを引く箇所は『異議申立の理由』等に記載する段落だけ。必要な箇所は網羅し、かつ最小限に。」と。その時「確かに!!!」と思って、今でも「蛍光ペンは必要・最小限」ってやってます。😀

用途例3.侵害予防調査(FTO)

無効資料調査は「新規性/進歩性の要件を踏まえて、使いやすい資料が見つかるように読む」と書きました。

侵害予防調査も考え方自体は似ていて、自分の場合は「侵害の要件をベースにして、疑わしい公報を逃さないように読む」です。

(侵害の要件も、ネット上に解説記事がたくさんあります。)

資料抽出の時に見ているのは、主に

1)技術的範疇が同一 (技術カテゴリーが一致)

2)オールエレメントルール

です。具体的な読み方としては

1)発明の名称+独立請求項(ざっと読む程度)

技術的範疇が全く異なるものは除去。

一致しうるものと、ざっと読んだ程度では判別できないものは残す。

いわゆる「ノイズ落とし」。

2)全請求項 (+実施例・図面等)

請求項のみで構成要件を判断できる場合は「請求項のみ」で終了。

請求項中で「○○手段」や「△△系化合物」など、

上位概念で書かれており、請求項のみで判断できない場合は

実施例、図面等を参考に 請求項中の語句を確定させる。

となる事が多いです。

また、しげさんの記事は、私も膝を打ちたくなる箇所がたくさんあって

こことか。(私も査読は複数回に分けてます)

1回目の査読は発明の名称とせいぜい請求項の最初の方しか読みません。かける時間は最大20秒と決めます。それで判断できない場合は残します。請求項に「下記の図」とか書かれていて、テキストから判断できないものは迷わず全部残します。最大20秒と言っても、殆どが数秒以内に片付くので、1時間に500件くらいは片付きます。 (大量の特許を読むコツ より)

このあたりも! (侵害予防、早合点厳禁です。私も迷ったら残します)

1回目を終えて何件残るかは分かりませんが、経験上は1000〜2000件になります。すぐに残ったものから2回目のスクリーニングに入ります。今度は1回目よりも時間をかけます。最大1分くらいかけても大丈夫です。1分あれば1回目には判断しきれなかった請求項も理解できる可能性が上がります。ただし絶対に早合点してはいけません。迷ったら残します。(大量の公報を読むコツ より)

侵害予防は件数たくさん見るケースも多いし、

請求項の判断は迷うことも多いしで、なかなかプレッシャーもかかりますよね。侵害予防調査の公報読みがキライな方は、しげさんが詳しくプロセスを説明くださってるので必読です✨

用途例4.データ分析用の母集団

データ分析用の母集団って、件数がかなり多い時がありますよね。

統計処理をする前提なら、個々の公報は読まない選択肢もあるのですが

「ノイズを含む集合を対象に統計処理するのも何だか・・・」という状況だと、「目視で明らかなノイズを除去しましょうか?」ってなります。

読み方としては「どこからどう見ても 明らかなノイズの除去」が目的なので

事前にIPC(特許分類)や出願人でソートしておき、

発明の名称を見て「明らかに不要」(技術分野が全く違う、等)な公報をばっさりと除去する

です。自分の場合は、要約すら見ない場合も結構多いですね・・・

技術分野と公報の読み方

冒頭のほうで

「調査目的に合った読み方」がベース。

調査テーマ・技術分野に合った読み方でアレンジする

と書きましたが・・・

テーマ別の読み方って ほんと千差万別 だなー、って思います。

電気ならこう、とか、素材ならこう、というのも実は難しく。

たとえば「ゲームというジャンル」は共通していても

・家庭用ゲーム機のゲームと

・ボードゲーム

・配信前提のオンラインゲーム だったら、

「内容を把握しやすく、はかどる読み方」って、全部違うかもです。

こればっかりは、自分自身で編み出すしかないです・・・たぶん。

ひとつ、具体例を挙げてみると

こちらの記事の「歯ブラシ」と「電動歯ブラシ」。

検索では割と分離しにくくて、混ざった母集団になりやすいのですが

・図面で仕分けるとよい、とか

・要約や請求項に「電池・バッテリー」や「モーター」が入っていたら

電動歯ブラシの可能性大!

・・・といった点に気付くと、一挙に仕分けが簡単になります。

もうひとつ具体例です。

「音ゲー(音楽ゲーム/リズムゲーム)」の公報を読むとしたら?

個々の公報を読むときには

・筐体(ゲーム機本体)や、画面遷移を表す図面があれば注目

・明細書全文にハイライト。「音」「リズム」「メロディー」・・・などの語に目が留まるようにする

(Chromeで複数ハイライトを設定する方法は

こちらの3.プラグイン大活躍 付近をご参照ください^^)

・・・などのビューポイントが考えられます。

また公報を「群」として捉えると

・リストを出願人順にソートしておく。

のも有効なのではないかと。

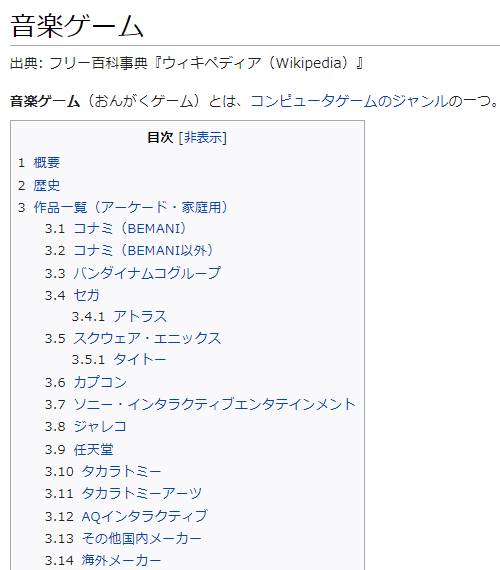

下記はWikipedia「音楽ゲーム」の項目からスクショです。

「作品一覧」がメーカー別になってます。

ここに列挙されている出願人の公報は、注意して見ると良いですよね!

なんだか、長くなってしまいましたが、まとめると

・調査目的別:基本を押さえて読む

・技術分野/調査テーマ : 読みやすい方法を探る

という事をお伝えしたかったのです。

それでは!😍

---

♡スキ!ボタンは誰でも押せます。

(noteユーザーでなくても!)

ポチッとして頂けると励みになります!

---

■他媒体では ここにいます

WEB: http://www.1smartworks.com/

Twitter: @s_misato

Facebook: sakai.misato

お問い合わせ先:info@1smartworks.com