「近畿大学水産研究所」(はなれ)-研究から消費者まで

こんにちは! 特許調査の仕事をしてます、酒井と申します。今日は「近畿大学水産研究所」と特許出願について書きます。(日記的な内容になります)

近畿大学 × 水産といえば、自分は「近大まぐろ」を真っ先に思い浮かべます。また、まぐろをはじめとする海産魚類の事は全く詳しくないのですが、想像するに生物相手の研究って「一年のうち春(または夏・秋・冬)にしか実験できない物事」がありそうです。ということで水産研究って、かなり長期にわたる、長い研究をされている印象があります。

そんな近畿大学の水産研究ですが

先週、出張で東京駅構内を移動していた際

駅にはちょっと場違い?とも思える、実験室の映像が流されていて

思わず「なになに?」と、引き寄せられてしまいました。

「近畿大学水産研究所」の名義で、お店を出されているんですね!

2022年秋現在、大阪と銀座、そして東京駅グランスタの3店舗とのこと。

せっかくなので、近大卒のお魚を頂いてきました!こちら、お魚御膳です。

長期にわたる水産研究

そして実用化

更に店舗運営で食卓に・・・と、

理想ではありながら、なかなかできない事だと思います。素晴らしいです。

メニューブックの表紙は海を表現しているのでしょうか?

マグロの側面のようにも見えます。

美味しく頂いた後は、特許を調べてみました。

検索条件はシンプルに [近畿大学 × 魚] です。

昭和56年から現在までの間に43件の特許が出願されています。

はじまりは昭和ですが、全体的には2004年以降の特許出願が40件を占め、

21世紀に入ってから特許出願にも力を入れてきている様子です。

魚類の養殖(飼育方法・育て方)を主題とした、

イメージ通りの出願も 勿論多いのですが、

他には魚病の予防や治療に関する出願が多い印象でした。

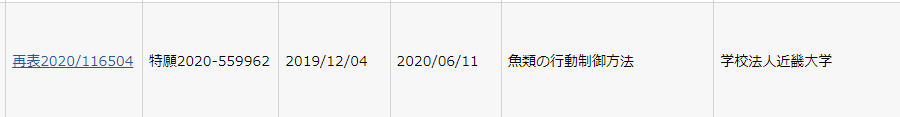

また、発明の名称で目を引いたのが「魚類の行動制御方法」

魚のどんな行動を制御するのか?というと・・・

(57)【要約】

従来魚類の行動を制御する方法が確立されているとは言えなかった。光で魚類を集めることは、伝統的なイカ釣り漁などを見てわかるように、従来行われていた。しかし、生け簀や養殖槽といった決まった空間内で魚類を誘導するには、効果的とは言えなかった。

魚類を誘導したい場所以外の領域に忌避色を照射することを特徴とする魚類の行動制御方法は、魚類が光にあつまるというよりも、忌避する色の光で制限領域を作り、所望の方向に魚を移動させることができる。

(WO2020/116504)

イカ釣り漁などのように「光に魚が集まる」のとは逆で

魚の嫌いな色(忌避色)を照射することで、魚が入らない領域を作り

所望の方向に魚を移動させるのだそうです。

たとえばウマズラハギは、赤い光が苦手で青い光が好き、という

実験結果が図3に載っています。興味深いです。

(ウマズラハギって、焼いてもお刺身でも美味しいですよね!)

大きな括りでは「動物の行動」にカテゴライズされるテーマですが、

家畜や家禽、養殖魚類などについても、

その行動そのものは経験的に知られているが、

テクノロジーとは結びつけられていない物が

まだまだありそうに思います。

(経験的に知られている場合、単純な権利化は難しいかもしれませんが)

近畿大学の幅広い取り組み、これからも注目していきたいです。