高麗郡の万葉歌碑

新元号「令和」の出典元となったことで注目の集まった日本最古の歌本、万葉集。 これは良い機会、今こそしっかり読んでおくべき古典だ

そう思い立った方も、私も含めて多いのかな〜と思うのですが

ええ、思い立ったことすらすでに記憶にないですよねwww

なので

埼玉には万葉集に歌われた場所がちょこちょことあります、今回は飯能日高のそちらを紹介し、少しだけでも読んだ気になっておくべかなーと思います

ひとつ目は飯能市、駿河台大学の斜め前、阿須運動公園にあるコチラ

漢文だと何と書いてあるのかニュアンスすらも読み取れませんね。読み方も刻んでありますが

阿須の上に 駒を繋ぎて危ほかと 人妻児ろを 息にわがする(あずのうえにこまをつなぎてあやほかとひとづまころをいきにわがする)

いまいち場面というか映像が浮かんできません。ただ、人妻??? 息??? ちょっとスケベな感情を詠んでいるのは分かりますよね。実に興味深いです、案内板を見てみましょう!

はい今回も薄くて読めませんね

仕方がありませんので個人的な解釈で説明をしていきたいと思います

あずというのは崩れた崖のことです。その崩れた崖にお馬さんをつないだらとても危ない

つまりこんな感じ

飯能市民球場の崖の上に馬を繋いだらとても危ない。それと同じくらい、人妻を好きになるのは危険なこと。それは分かっちゃいるけど彼女を見ているとハアハアしちゃう

どうかと思いますねwww

歌は良いですよ、男の子ですからね。けれど、これを採用した橘諸兄なのか大伴家持なのかは分かりませんが、この歌の一体どこに共感したのか、想像するとめっちゃ楽しい気分になります。万葉集が残っていてこの国はホントに良かったなあ思います

阿須運動公園のあたりは、高麗郡上総郷と呼ばれていました。ざっくり説明しますね

668年、朝鮮半島北部にあった高句麗が、唐と新羅に攻められて滅亡、多くの高句麗人が日本に亡命する。716年、中央政府は主に東国七国の高句麗人1799人を入間郡に入植させ高麗郡を建郡する

なんと(710年)キレイな平城京ですから、奈良時代になってすぐのことですね。関東のアチコチに住んでいた高句麗人が今の飯能日高に住民票を移し、私は高句麗人が飯能日高を選び希望したのではないかと思っているのですがまあ政府の政策ですからね、埼玉県民にさせられてしまいました

阿須運動公園一帯は上総郷というくらいなので千葉県方面からお越しの方が多かったのかもしれません

開拓民となった彼ら彼女らが、この場所でどれほどの苦労をしたのか、今となっては想像することしか出来ませんが

万葉集の成立は759年頃からと考えられていますので

その頃の高麗郷にはハアハア出来るだけの余裕がすでにあった

そう考えて良いのかもしれません

だとしたらこれはもう思う存分ハアハアしていただきたいなと思います。辛いけど楽しいですものね、片思いって

それでは! 高麗郡が建郡された奈良時代

武蔵国、埼玉県の人口はどれくらいだったのか、高麗でしか触れられないテーマかもしれません、考えてみたいと思います

郡とは律令により定められた単位です。郡の下の単位が郷、郷が二つあって初めて郡。郷は50戸、50戸で一郷、50戸に満たない場合は「余った戸」で余郷と呼ばれました

高麗郡には高麗郷と上総郷、余郷がありませんので、つまりぴったり100戸あったということになりますね

ということは高麗郡に移管された方は1799人でしたので、割る100で一戸あたり18人

ということは高麗郡は716年なので八世紀ですが、十世紀に成立した和名抄(この間の二百年は空白です、郡郷にどのような変換があったのかはほとんど分かっておりません)に、武蔵国は21郡120郷あったとありますので、50戸✖️120郷でちょうど6000戸、余郷が9ありますが、まあこれは誤差の範囲でしょう

平安時代の武蔵国には6000戸✖️18人で108000人の人が居たということになりますね

ソースは高麗郡の1799人だけ?

そうですよね、弱いですよね

奈良の正倉院に、下総国葛飾郡大嶋郷(現在の葛飾柴又のあたりではないかと言われています)高麗郡の建郡は716年、まったく同時期721年の戸籍が残っています

戸籍は後になると、税や労役を逃れようと改ざんが横行します(男の子が生まれると田んぼを与えるとかありましたよね、口分田とかね、あれはいわば増税ですので、生まれたけど女の子だった、と嘘の申請したりするようになるんですね)

けれど大嶋郷の戸籍は奈良時代初期ですのでほぼ実態通りであろうと考えますね

大嶋郷の総人口は1191人、ということは割る50戸で一戸あたり24人

高麗郷との差は一戸あたり6人

う〜ん、これは誤差で処理できる数字ではないですよねえ

ここで高麗駅の案内板です、読みます

日本へ多くの渡来人がやってきました。日本では高句麗のことを高麗と記し、彼らのことを高麗人と呼びました。高麗人は東国7国、駿河、甲斐、相模、上総、下総、常陸、下野にも住んでいました

大和朝廷は716年に武蔵国に高麗郡を置きました。東国7国の高麗人たちは高麗郡に移住しました。未開地だった高麗郡内を開拓して郡として必要な整備をしていきました

お気づきになられました?

実は東国7国の中に、上野と武蔵が入っていないんですね

上野と武蔵には渡来人の色の濃い地域がありました。上野については上野三碑や多胡郡で調べて見て下さい。甘楽も東松山市唐子と同じ唐の国説がありますね

武蔵国にも多くの渡来人が定住をしていました。案内板を見る限り

上野と武蔵の渡来人は「ステイ」で

そう考える以外にはありませんよね?

東京都の狛江市です。狛江のコマはもちろん高麗人の住んだ場所、と考えて良いのですが、狛江市史です

狛が高麗と同義という説は傾聴に値するが狛江郷が高麗人の里とする俗説はまだ検討の余地があろう

狛江市はあまり積極的ではないようでした

実は上総郷のあった飯能市にも私は同じ印象を持っています。半島との繋がりですからデリケートなテーマではあるんですけどね、渡来でTRY! などと言う日高市がちょっと陽気すぎるのかもしれません(言ってましたよね? 1300年祭のときね)

ただ狛江市、狛江郷と言いましょうか。狛江郷には高麗郡よりもぜんぜん早い時期に高麗人が住み着いていました。Googleマップ、古墳で検索しますね

どーん

古墳というと行田など県北、県南や東京には少ないというイメージをお持ちではないですか?

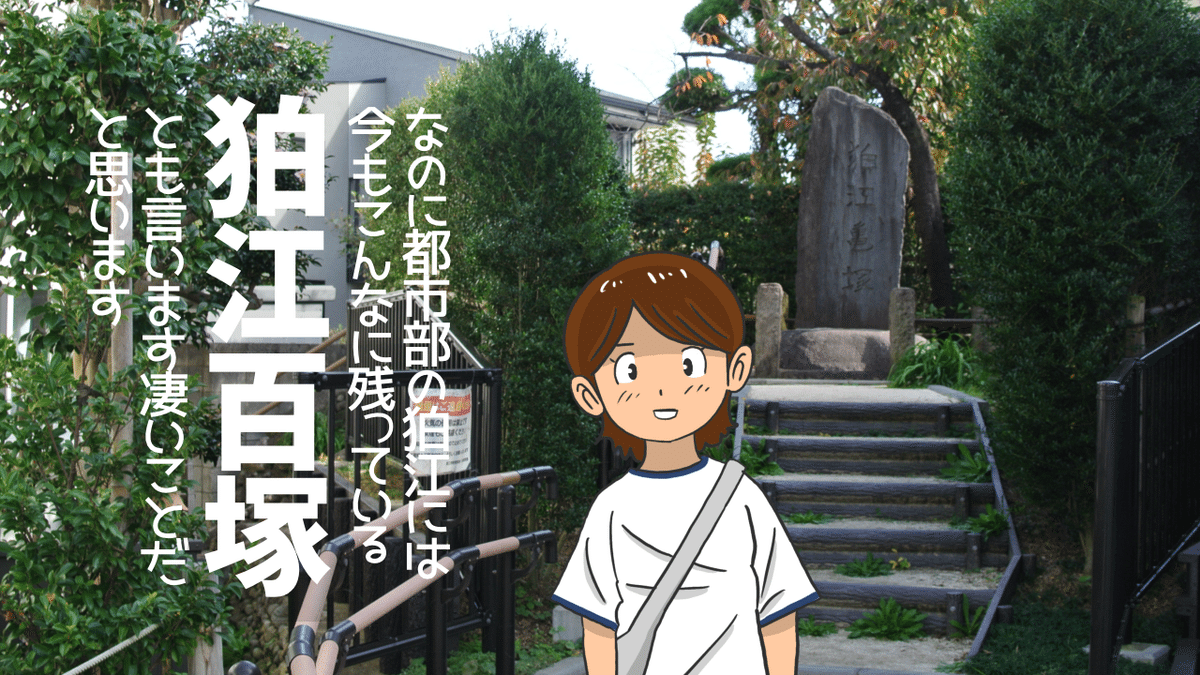

古墳は県南東京地域にもたくさんありました、ただ都市化の波に飲まれ消滅してしまっただけだったりするんですね、なのに都市部の狛江には今もこんなに残っている、狛江百塚とも言います、凄いことだと思います

その中のひとつ、亀塚古墳に

石室に刻まれた図像が高句麗の古墳の壁画と酷似している

こちらが高句麗の古墳の壁画、で、こちらが亀塚古墳の壁画です。狛江も渡来でTRYですよねえこれねえw

調布市の虎狛神社です。虎狛神社にあるとある碑に「狛江郷佐須村」狛江郷は広いんですね、狛江郷の中心は深大寺の辺りにあったようです(砧あたりも狛江郷ですね)

この虎狛、日本地理志料という資料の中に「古万(コマ)と音読する」とありました

そして虎狛神社は式内社。日高市の高麗神社は式内社にはなっておりませんので、調布市の虎狛神社(古くはコマ神社の可能性)が日高市の高麗神社よりも古い神社であることに疑いの余地はありません

日高市には古墳も弥生時代の遺跡もありません(縄文時代までの遺跡はあります)日高市は高麗郡建郡の少し前、7世紀の終わりの頃は限りなく無人に近い地域であったろうと思います

もうひとつは古代寺院です

高麗郡は、相模国(神奈川県)の高麗、現在の大磯市高麗からの氏族、高麗王若光さんの氏族と、もうひとつは上総郷なので房総半島(千葉県)からの氏族を中心に建郡されたと考えられます

なのに、女影廃寺、高岡廃寺、大寺廃寺、密集という言葉を使ってもよいでしょう、古代寺院が三つもあるんですね。坂戸の勝呂にもあるので四つと言ってもいいです

そして女影廃寺の創建は、出土する瓦の形から八世紀初頭、高麗郡建郡の時期とぴったり合致する

入植してすぐ、お寺なんて作りますかねえ、作れますかねえ。衣食住、家屋や田んぼや道を作る方が先じゃないですかねえ

若光さんの氏族と房総半島からの氏族、その他少数の氏族、計1799人が入植する以前に、記録にはないもうひとつのグループが日高市にすでに入植していた

けれど「50戸で1郷」律令はこのあたり、数字にはとても厳格ですので、大きな三つのグループがあったけれどちょうど100戸だった、なので高麗郷と上総郷、2郷になった。けれどお寺、菩提寺は当然、三つの氏族なので記録にはない氏族の寺、女影廃寺より順に三つ建てられた

中央政府のバックアップチームもいたような気もします。お寺は簡単には作れませんからね(古代寺院については嵐山東松山の回をご参照下さい)

1799人に、数字は分かりませんが、もうひとつのグループが加わりますので、一戸あたり18人が上振れをして24人前後になるのは、自分で言うのもなんですけど、さほどおかしな計算でもないのかな、と思います

武蔵国は6000戸なので✖️24人、奈良平安期の武蔵国には14万4千人の人が住んでいたということになりますね

もうちょっといきましょう!

徳川家康が江戸に入府したときの武蔵国の石高は67万石でした

豊臣秀吉の太閤検地によると、この時代の全国の石高は1850万石でした。以上の数字から家康入府時の武蔵国の生産高は全国の3.6%であったことが分かります

鬼頭宏という人口学の先生が、平安時代(平安時代に戻りましたよ)の日本の人口は600万から650万人であるとおっしゃっておりました

生産高と生産力はある程度比例をすると思いますので、この平安時代600万に先ほどの3.6%を当てはめます、21万6千人になります

もちろんこの21万6千人は家康の所領から推定をした平安時代の武蔵国の人口です。しかし鎌倉時代から室町時代にかけての歴史をみると、鎌倉に隣接する武蔵は極めて重要な地域で、鎌倉時代の北条泰時のあたりから開発が進み、室町時代の後北条、三代氏康四代氏政もとても頑張ってくれました

石高、そして人口も増えていきました。平安時代の武蔵国には、この21万6千人を上回る人口はなかったはずです

郷数から割り出した14万4千という数字はさほど的外れでもないということですね

ここから現在の東京横浜川崎地域の郷数の分の人口を引くと、奈良平安期の現在の埼玉県域には11万から12万人くらいですかね、ちょっと想像できませんけどねw

という訳で、ちょっと難しい話をしてしまいましたが、これあの考え方のお話をさせて頂きたかったんですね

埼玉県には例えば荘園、田んぼ関する資料などがほとんど残されておりません。資料がないから分からないではなく、まあ分からないも分かるの一つなんですけど、例えば隣接する千葉県や群馬県がこうなのだから埼玉もきっとこうだったであろう、考えることも出来たりするんですね

郷土史始めませんか

前回前々回、郷土史の入り口ということでシンプルにお話をさせていただきましたが、今回はちょっと強度を上げてみました。考え方、ひとつの掘り下げ方として面白かったのではないでしょうか(まあ大部分受け売りなんですけどね)参考にしていただければと思います

もう一ついきます! 次は巾着田にある万葉歌碑です

高麗錦 紐解き放けて 寝るが上に 何ど為るとかも あやに愛しき(こまにしきひもときさけてねるがへにあどせろとかもあやにかなしき)

こちらはしっかりとした案内板があるので読みますね

高麗錦の紐を解いて共寝もしたのにまだ恋しさが増す この上一体何をすればいいのか 不思議なくらい愛しいことよ

ああ、共寝って言っちゃいましたねwww

高麗錦というのは渡来人が高度な技術で編んだ高級な帯のことです

つまり、勝負パンツならぬ、勝負帯を解いて、要するにすっぽんぽんになって共寝

ええ! 完全に致しちゃっておりますね!

それにしてもおバカな歌だなと思います。だって多分こんな感じですよ

念願叶ってエッチをしたというのに、何がなんだか分からないくらいもっともっとしたい。しゅきしゅき大しゅきー!

知らないわよ! そんなんいちいち歌にすんなっ

つっこみたくもなりますけど、正直ちょっと共感出来るところもありますよね、誰しも

1300年前の日高市にラブラブな二人がいて楽しくエッチした

まずは、この描写が文字で残っていることに驚きたいと思います。万葉集があってホントに良かったです

そして、それ以上に興味深いのが、先ほどの共感だと思うんです

太古の日本人は村祭りのフィナーレに現代に例えるなら乱交パーティ的なエッチをしムラを繁栄、生々しく言うと繁殖させていました

動物に発情期があるのは、赤ちゃんの生まれる季節が12月や1月、真冬だと食料が乏しいので育てることが困難。なので逆算してエッチをする必要があるからですよね

人間も動物ですから同じです

石ノ森章太郎先生の「稲作と戦争」132、133ページのあの場面ですね。小さなお友達も見てるかもなので紹介は3秒だけとさせていただきますが

人にも発情期繁殖期があったことをワンカットで表現してしまうなんて、石ノ森先生はやはり恐るべき巨人だなと思います

けれど、この例えるなら単なるバカツイートから読み取れるものは繁殖目的では無いですよね

何を意味するか

恋愛という概念は、この時代までに半島から輸入されたもの、かもしれないということですよ

埼玉の「恋愛感情」は高麗郷から始まった、なんて言うと飛躍しすぎな気もしますが、高麗郷に集められた渡来人は、この地で自由に恋をし、様々な民族と交じり合いながら繁栄を続け、今の私たちのルーツになっていきました

唐突ですが「もののけ姫」の冒頭

「なんとかならんのか」憤るおっさんが登場しましたね

奥が渡来人系、手前が倭人系

もののけ姫の時代はルーツの異なる人たちが共同生活はしていますが、それぞれの血がまだ色濃く残っていた、そこが描かれているのだと思いますが、私の顔立ちは完全に渡来人系です。見渡すと今の日本人はだいたい渡来人系です

あなたは倭人系、私は渡来人系、そんなこを言ってんじゃないですよ?

ただ今回、歌碑に触れて、万葉の時代の様々な出来事に現代の私たちのルーツがあるのだなあとは感じました

高麗神社の額、高ー麗の文字の間に小さい句の字が書き足されています

高麗人参のイメージがあるのかもしれないけど高麗王朝と高句麗王朝はまったく別の王朝なのだからコーライコーライ言うんぢゃねえ!

たぶんそんな感じだったんでしょうね。由緒正しい落書きであると聞いたことがあります。お参りの際は、ぜひご覧になってみてください

愛してるって言ったじゃない!

あんときはあんときじゃい!

まとめますね

7世紀から8世紀にかけての埼玉。好きとか嫌いとか、何かとめんどくせえ時代が始まりますなあ

ご案内です!

今回、高麗郡、渡来人に関する資料に目を通していくうちに、やはり「新座」という地名は新羅と高句麗の合体地名なのではないか、と考えるようになりました

私のこの仮説について、朝霞志木和光入間、そして神奈川県大磯町に残る渡来人の痕跡より検証をしてみたいと思いますので、ご興味がございましたら、チャンネルメンバーシップ、有料プランにはなってしまうんですけど、ご登録、当チャンネルへのご支援、ご検討いただければと思います。どうぞよろしくお願いします