06話-米沢舘山城址まさかの雪

みちのくのエスカルゴ号車旅

5日目 2022.04.12 その1

切り立った峡谷飯豊山系大峠から米沢へ

陸奥旅5日目だ。

北上するにつれてこれは東北地方旅ではなく、みちのく旅といわなければと思い改めた。陸奥「むつ」「みちのく」みちのく旅だ。

「みちのく」は「みちのおく」で蔑視を含んでいたこともあったようだが、そんな思いはみじんもなく、その響きはなにか懐かしく郷愁を誘うものがある。

盆地が北に点在している。それらはそれぞれに土着の文化があり、互いに緩く、強く結びつきまた対立していた。前日に会津で見てきた戊辰の役のような、そこまで大規模ではないだろうが、小競り合いから存亡をかけた争まで、少なからず起きていたこともまた事実だ。「一所」懸命だからこそ自分たちの土地を大事に感じ、ひたむきに生きてきた人々にあふれている。そんな先人たちの生きようを見せていただきたい。そんな思いの旅でもある。

05時起床し06時に道の駅「喜多の郷」出発。備忘に録したtweetに、ここの道の駅のことを絶賛してた。(←リンク)

国道121号をたどり、山形県南部の米沢盆地と福島県の会津盆地を隔てる飯豊山系標高1200m大峠下のトンネルをくぐって隣国にでる。切り立った峡谷。

上の俯瞰図では大峠の県境を移動時歴は山頂を跨いで走っているが実際はトンネルだ。このトンネルが整備されていなければ、雪のためこの経路は使えなかったろう。

この山塊を抜けると米沢盆地でその北は概ね、この地との比較で云えば、なだらかに山形天童へと繋がる。図右上の奥羽山脈蔵王連峰の向こう、つまり東はすぐ岩沼仙台でその東は太平洋が広がる。天童を経てこの仙台にでるつもりだ。

トンネルを出ると道路両脇に雪。岐阜出発前にノーマルタイヤに履き替えたばかり。ノーマルで大丈夫とは聞いていたけど、対向車はないし前後にも車は見えない。ネットが途切れて地図の更新が滞るし心細くはある。別の経路、福島市から坂谷峠を経て東から米沢に入るとしても、昔の人の苦労が偲ばれる。みちのくだ。

ようやく下りがなだらかになり人里となった。人里は恋しいものなのだとは、山登りのときだけでなく車旅でもそう思う。人里に入ったら直ぐに米沢の西を守る地形と見える舘山に着く。陸奥には館あるいは舘とつく地名が多い。それは憚ったのだと思っている。外様藩の守りを減ずるため一国一城令で城の数を制限した時代も長かった。それ以前でも隣国にあからさまに城でございと喧伝したくない、実質さえあればよいとする、そんな思いもよくわかる。

館と城

城などと、とんでもない、私達居住するための館でございます、と云うのだ。館(舘)であり城ではないと云う主張だ。

友人に城さんがいた。「じょう」さんとは読まない。「たち」さんだった。彼はみちのくの国の出身だった。

国境の地の城で国の守りを担っているのに「舘(やかた、たち)」と云わなくてはならない。武士の誇りが傷つきもしようか。その反骨が名字を城にして「たち」と読ませたのではないか、と想像していた。そのことを城さんに話してみた。城さんは笑いながら、私の言い分と全く同じことを以前父から聞いたと、よくそんなことを知っていましたねと返された。

今気づいたけれど、「たち」さんと入力して「城」に普通に変換された。

その国境い、舘山には館としての城の存在が数か所残っている。小規模の拠点防御を連携させて面を守る態勢だったのだと思う。そうやっておけば日々生きるための営みを継続しつつ、一旦緩急あれば直ちに対応が可能である。その拠点の一つに舘山城址とある。

舘山城址に見る地元の想い

舘山城址。上のGoogle地図には載っているが、下の国土地理院地形図は大縮尺にしても記載はない。でも土地にはその伝承が今も残っているようだ。

Google地図にある舘山城址、本来は単に「やかたやま」なのだろう、へ車を進める。

橋幅が車幅とほぼ等しいような橋を渡り舘跡の曲輪(くるわ)と思われる地積に進入した。そこはまさかの雪。細い進入路だ。回転地積がない。キャンピングカーでバックして、先ほどの橋をバックのまま渡るのはいやだ。

先に辛うじて回れるであろう地積がある。だがそこに行くには水溜りを通過せねばならない。どこかの戦車のように擱座はごめんだ。事前にぬかるみ度を点検する。なんとか転回可能な場所まで移動できた。

下車したついでに奥に進みたかったが雪深く断念し、曲輪付近のみを散策する。おっと、すごいフェイント攻撃が仕掛けられていた。

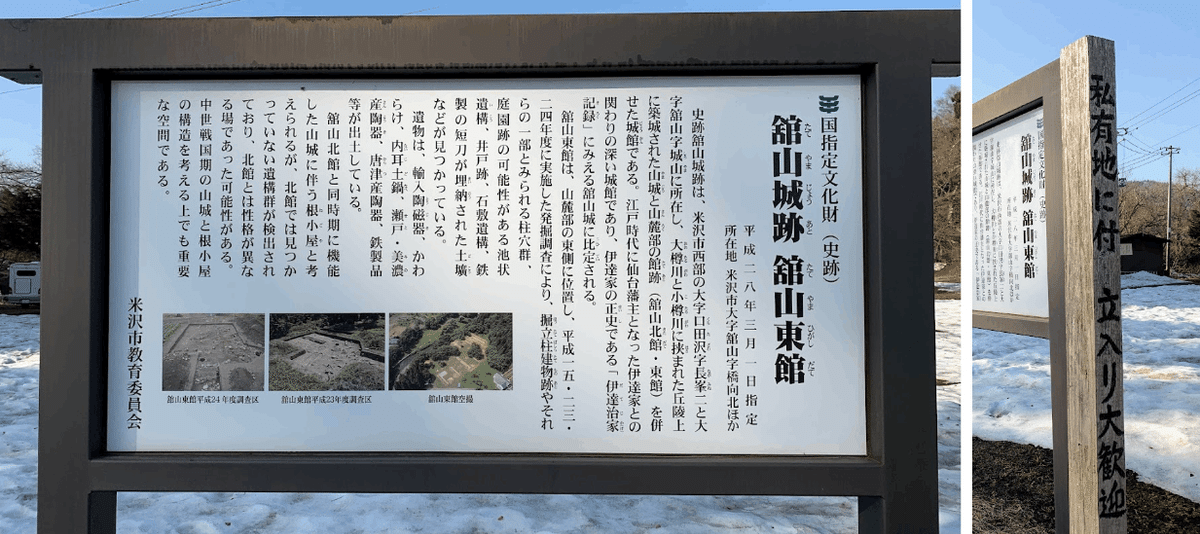

「私有地に付 立ち入り大歓迎」と。

これは進入時気づいてなかった。地元愛とその誇りが十分伝わった。舘山東館とある、つまり舘山まわりの館(防御拠点としての城)は此処だけでないことが分かる。

(看板の左に転回可能な地積まで進むことができた我がエスカルゴ号が見えている)

その地元愛は下のような記念碑、木製だが、を建立しようとの、この方個人の想いからも滲みでているように感じるのだ。さきに地元伝承と書いたが発掘調査もされていた。伝承だけではなかった。

「伊達政宗公生誕の地」と書かれている。

政宗公は米沢で生まれ青年期を育んだ地である。その米沢の市街に移動せんとす。いま0655時!