16話-仙台空港の歴史と岩沼市の今

みちのくのエスカルゴ号車旅

8日目 2022.04.15 その1

仙台空港に向かう

前日は神町の山形空港を後にして国道48号を東進し、仙台城址を囲うように流れる広瀬川にドキドキし、陸上自衛隊霞目飛行場近くの新しく建てられたらしい温泉、と云うよりスパで汗を流し食事をし、大雨の中をエスカルゴ号まで戻った。

庶民に受け入れられる今の粋を尽くしたようなコンセプトの、リーズナブルで綺麗で機能的なスパだのだろううし、従業員も懸命に働いているし、車中泊もどうぞと歓迎してくれたし、ありがたいのだが、いにしえの旅をしてきた気分の私には、迷路のようで少し疲れたかもしれない。

日が明けて八日目の朝だ。昨夜の大雨は一息ついたようで曇り空になっていた。さあ岩沼に向かおう。岩沼は市名だが私的には仙台空港のことだ。

海と並行した道路を南下する、上の俯瞰図では右から左へ進む。仙台空港が近づいてきた。ここは3000mの主滑走路と1200mの補助(横風)滑走路をもつ。

仙台空港の生い立ち

昭和15年陸軍が飛行場を開設した。ここの地名(宮城県名取郡下増田村)をとって増田陸軍飛行場とする資料が残っているようだ。そして昭和18年(1943)に仙台陸軍飛行学校が置かれ、wiki のまとめによると「航空関係ノ予備役兵科将校ト為スベキ生徒及航空関係ノ現役兵科将校ト為スベキ学生ヲ教育スル所」となり、航空が軍備に「超重点」(←ママ)とされたことから航空関係の増員が必要となり、憲兵を除く航空以外の兵種からも採用された。

仙台陸軍飛行学校の生徒は「操縦候補生および甲種幹部候補生(特幹)」で、その学生は「航空関係の現役兵科将校に必要な教育を受ける少尉候補者および特別志願将校」だった。

米軍が戦争中に撮った写真がある。その隣に概ね縮尺を合わせた現在の仙台空港を置いてみた。今の1200mの横風滑走路が当時1000mあった仙台航空学校の主滑走路であり、戦後はこの飛行場をもとに発展してきたことがわかる。

敗戦後米軍に接収され、その後航空自衛隊が入り、空自の移転後に陸上自衛隊の航空学校分校が入った。その頃の行政区は岩沼市であり航空学校岩沼分校(本校は三重県明野)とされた。

ちょっとした高台から眺めることにした。

上の写真、正面に1.2kmの補助滑走路が見える。敗戦後の日本に対する屈辱的なGHQの航空禁止令の解除から12年たった昭和27年(1952)に、戦後の日本の空港として供用が再興された。

滑走路長1200mでは手狭になり、昭和47年(1972)に2000mの主滑走路が新たに設置され、時代とともに平成4年(1994)に2500m、平成10年(1998)には3000mへ延長された。陸軍時代からの滑走路もA滑走路として残され、新設の長い方はB滑走路と呼称されている。

上の写真、B ランウェイのずっと右に細長い波型屋根の建物が見える。旅客ターミナルだ。

またBランの左、松の向こうに青い三角屋根の建物が見える。航空学校岩沼分校時代の格納庫を改修したもので、東北方面飛行隊LR-2などの運用に使われていたが、同機は木更津で統一運用されることとなり移駐し、同地はいま、陸自の訓練施設として使われている。手前の白い塔も大型に改修されているようだが、私のいた時代は気象観測所が置かれ、細かった塔そのものは落下傘整備塔だった。

岩沼市の取り組み「千年希望の丘」

21歳の春、昭和47年(1972)に明野航空学校の中期課程を終えて、操縦訓練を受けるためここに来た。

私がいま滑走路を眺めている背後には海が迫っている。当時体育訓練でよく走ってきたが、防風林がびっしりと壁をなし樹木の下は湿って葦が茂っていた。いままさにその地に立っているのだが、あの頃は入るのを躊躇するほどに覆い茂った海岸の森は今はない。「千年希望の丘」として長い海岸線にそって鎮魂と津波防御のための公園が整備されていた。その奥には公園と一体化した防波堤としての緑の高台があり、その向こうにかろうじて太平洋が見えた。いいじゃないか、コンクリートではなく緑の堤防だ。

あの日、というのは平成23年3月11日(2011)だが、仙台空港は津波の直撃を受けた。もちろんいま私が立って仙台空港を眺めているこの地もほとんどはいったん沈んだ。

ほとんどと云うのは自然に土砂などが堆積したりして盛り上がった小山などを除くからだ。

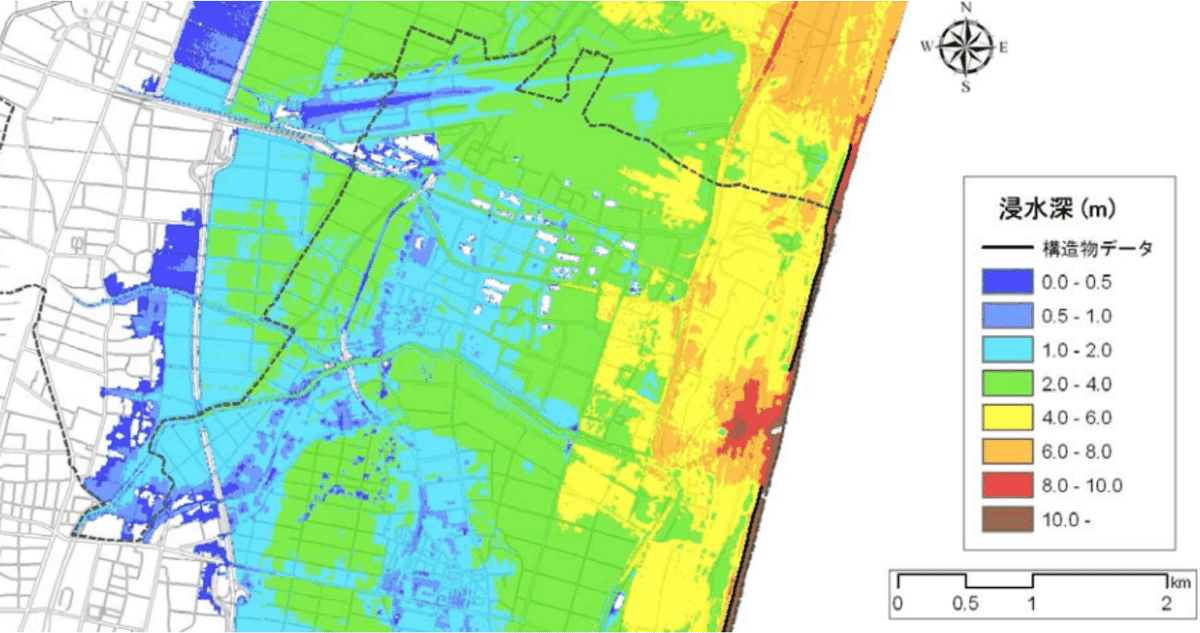

あのとき津波は上のようにして襲ってきた。上の写真の右下は仙台空港施設であり、いままさに津波が乗り越えようとしている。このあと空港全域が浸水したのだが、それを再計算した図がある。⇩

わたしが立っている地域は「黄色」であり地表の上4~6m上まで波をかぶっている。この岩沼市では行方不明1人を含め181人の方々が亡くなられた。だがこのような海岸線に所在して、逃げ遅れたが助かった方々もおられた。その人々は遠くへの非難をあきらめ近傍の小高い丘に登ったのだった。地表から6m以上の高さの丘にたどりつけば、津波にさらわれることからは逃れられる。

そのようにして助かった方々がいた。言っておくが3月で雪も降り氷点下の夜を過ごさねばならなかった。⇩明け方の5m/sの風もまたまことに辛かったことであろう。

だから岩沼市ではその海岸域に15基の丘陵地を造成し、そのとき生き残る拠点となるべく、丘の頂部にはテントや防災グッツが置かれている。

コンクリートではない緑の堤防は素晴らしいと書いた。上と下の写真はここに掲示されていたものだ。こんな理念のもとに市民が参加してできあがったものであることを知り泣いた。このあとにも市民参加の植樹が行われている。やがて育った樹木は津波エネルギー分散の役目も立派に担うだろう。これ以上の鎮魂があるだろうか。この08話で上杉鷹山公の藩政改革(⇦リンク)にふれたが、小さな営みが積み重なり大成するのはつくづくまっとうな理念があってこそだと思う。目先の利益に目がくらみ右往左往するのではない、国家百年の大計こそが求められるのだ。岩沼市のこの取組みは百年どころか千年なのだから。

宮城県の 3.11 ヘリコプター運用

宮城県では3.11の罹災で1万1521名の方々が命を落とされた。仙台空港も空自松島基地も機能を喪失した。

宮城県防災航空隊の防災ヘリコプターは1機を所有しており、その訓練中に地震発生を受け母基地仙台市太白区のヘリポートに着陸したが、出動準備中に津波を受け機体も施設も流されてしまった。海岸から7kmも内陸だったが名取川を遡上する津波による被害だった。一方仙台市は2機の防災ヘリコプターを同災害対応実任務に離陸させた直後、同隊施設及びヘリポートは壊滅した。

宮城県は防災航空の拠点を失いその後拠を、前日見てきた神町の山形空港に下げた。だが仙台市にある陸上自衛隊霞目飛行場(東北方面航空隊)の機能は失われなかった。またグランディ21県総合運動公園を防災ヘリコプターの前方拠点として宮城県は有効にヘリコプターを運用した。

そのことは「10話 東日本大震災に駆け付けたヘリパイロットの隔靴掻痒記 3.11とその前後」(⇦リンク)に書いた。

さて、ちょうど50年前に操縦を習った岩沼分校を間近に見たいとエスカルゴ号を西に向けた。