「農業系行政職員コミュニティ」を立ち上げ、クレイジーな「農業x行政の課題マップ」を作った話

自己紹介

こんにちは 😄農家の右腕、経営改善のあの人こと、ファームサイド株式会社/阿部梨園の佐川です。↓こんな人です。

* 阿部梨園で3年半で500件の業務改善に取り組む。内部改善と直売率99%〜。

* その改善ノウハウを『阿部梨園の知恵袋』として無料公開。全国で愛用される。

* 『東大卒、農家の右腕になる。 小さな経営改善ノウハウ100』を出版。祝4刷20,000〜部。

* ファームサイド社を起業、全国の産地や生産者を支援しながら、農家の経営改善運動を推進中

* 4年間で500回以上登壇。農業界で一番しゃべった人。オールジャンルでなんでも教える先生。

2022年6月に農業系行政職員コミュニティを勝手に立ち上げましたっ

(ご存じの方はスキップしてください)私は講演や研修、コンサルティングの依頼を受けながら、全国を回っています。その過程で、各地のポツポツと孤軍奮闘する「熱心な農業系行政職員のみなさん」と大勢知り合うことができました。農業現場の課題解決をこころざす先輩であり、同志だと思っています。 みなさんと意見交換するなかで、ご相談やお悩みは「だいたい一緒だな〜」と見えてきました。

生産者さんへの効果的な支援のあり方がわからない

現場や地域の課題をどうやって解決したらいいかわからない

部署内で同じような意識の人が少ない、前向きな話ができない

内部の事情重視で身動きが取れない、本質に向き合えない

職務内容やキャリアに悩んでいる などなど

これ、そのままにしておくのもったいないと思うのです。そして、みなさんが越境して話し合い、励まし合い、行動し合う場があったらいいのになといつしか考えるようになりました。

いろんな公式の横断組織はあると思います。でも、それだけでは足りないから上記のような課題感が存在しているのであれば、新しい場があってもいいのではと思います。組織や立場の都合もあるでしょうが、やれることさがしていきたいなと。

そこで、みなさんが越境して話し合い、励まし合い、行動し合う場を作りました。 名前は『農業現場お役(に立ちたい)人カイギ』としました。 定期的な勉強会・交流会で情報交換しながら、現場の課題解決を進めていきたいなと思っています。

詳しくはコチラ(↓)に思いの丈を書いてありますので、ご覧ください。

100名以上が集まって盛り上がったプレ会で、ニーズを確信

6月17日にプレ説明会をひらいてみたら、なんと112名もの農業系行政職員のみなさんが全国から集ってくれました。議論が盛り上がり、一緒にこの会のあり方や進め方を考えることができました。運営幹事に名乗り出てくれた人も20名以上いました。

Zoomを開場したときにみなさんがニコニコしながら集まってきた様子を見て、「あっこれ絶対に必要なやつだ・・!」と秒で理解しました。申し込みフォームや事後アンケートにも熱いメッセージがたくさん寄せられています。Facebookグループを急いで作り、幹事会を組成しました。

幹事のメッセンジャーグループの話が止まらないゾ…!

次回(8月31日)の企画を20数名の幹事と進めるにあたり、Facebookメッセンジャーを使いました。他のチャットツールのほうが情報整理の点で有利なのですが、とにかく見てもらえるのがFBメッセンジャーの良さです。まずは雑談ベースで打ち解けたチームを作りたいということで。

準備に必要なことが想定以上に多かったのもあるのですがw、普及員のあり方から農業経営に関する知識、組織課題まで、話が飛び火し続け、毎日猛烈に会話が進みました。ちょっと目を話すと流れを見失う勢いで、付き合いたてのカップルかよ〜っていうw (一番書き込んだのは私です)

このやりとりには熱量を感じたばかりでなく、私自身もかなり勉強させてもらいました。幹事ではない一般参加のメンバーに、この体験や情報がおすそ分けできないことを、不公平で申し訳ないと思うほどです。

何か価値のある新しいものが生み出されるときは得てしてこういうオーバーフローが起こります。良いメンバー+良いコミュニティ+良い課題設定+良いチャンス・・ぜんぶ揃った奇跡の展開なら当然です。点いた火を消さずにどこまで大きくできるか、私の采配力が試されますね\(^o^)/

絶妙にむずかしいハンドリングが求められるお役人カイギ

一方、公務員のお立場でこういう非公式な活動に参加するのは、繊細な感覚が求められます。自由で本音ベースの発言が望まれる場でありながら、情報を適切に管理して、それぞれの立場を守ってもらう必要がありますし、高いモラルや良識がないとカイギ自体の信用や安全が失われます。「誰も損しなければいいじゃん」「悪いことが起きなければいいじゃん」という(佐川お得意の)雑な運用では安心して参加できる場になりきらないので、いざというときにも所属部署や上長へ胸を張って説明できるよう、柔軟な運営と公的な健全性を両立すべきと理解しました。

幹事メンバーで相談して、ルールを作ったりもしています。このへんの感覚は私にないものなので、幹事の皆さんに助けられています。

公務員限定、でも非公式、謎民間主催、全国横断…ゼツミョーなラインをねらったむずかしい成り立ちの会なので、議論と細心の注意を重ねて企画しています。この運営プロセス自体が価値と学びの塊です。業界でこんなこと誰もやったことないからです。

一方、オフサイドライン近傍で、誤解の余地を信用で埋め合わせ、「ああ〜佐川くんらしいねw(彼なら悪いことしなそう)」と笑って許してもらえる可能性があるのは、ゲリラ課題解決兵としての徳を数年かけて積んできた私の立場だからこそかもしれないとも思っています。

まずは全体像の把握、課題の収集から…👀

どんな課題解決のプロジェクトでも、初手は現状や全体像の把握からです。各論の前に総論。農業x行政の課題解決に取り組むのであれば、対象の課題をまずは網羅しないといけません。都道府県⇔市町村、事務職⇔技術職、ベテラン⇔年配など、所属や立場、様々な条件が違うメンバーが集っている守備範囲の広いコミュニティです。いちど目線合わせをしておかないと、場面場面で議論がかみ合わなくなることは容易に想像がつきます。

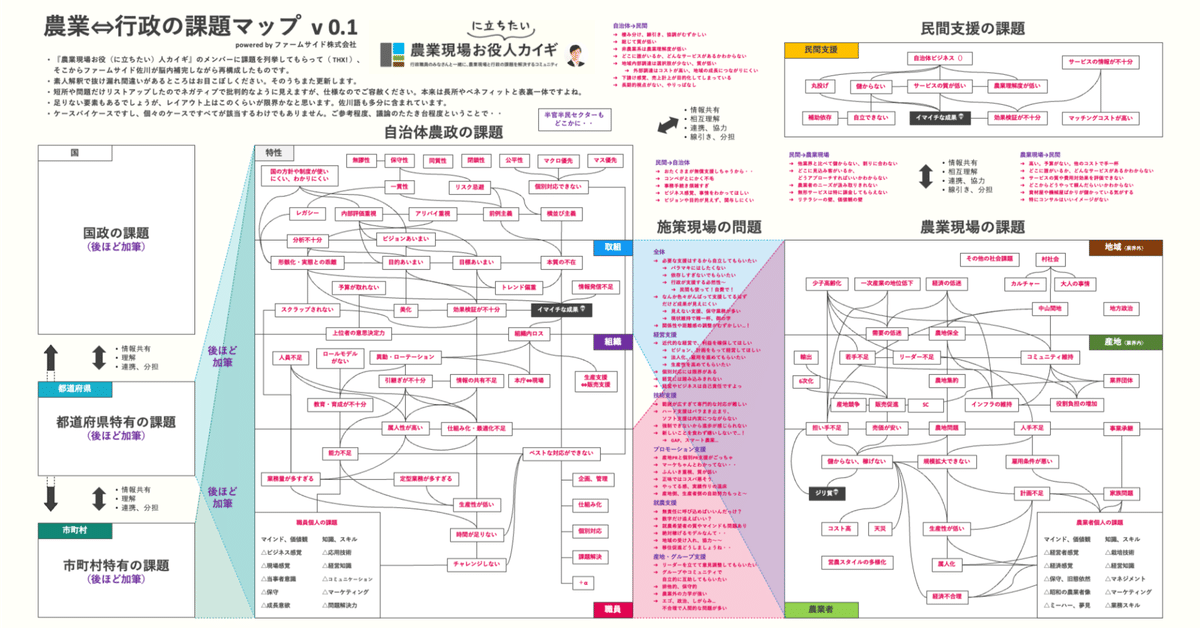

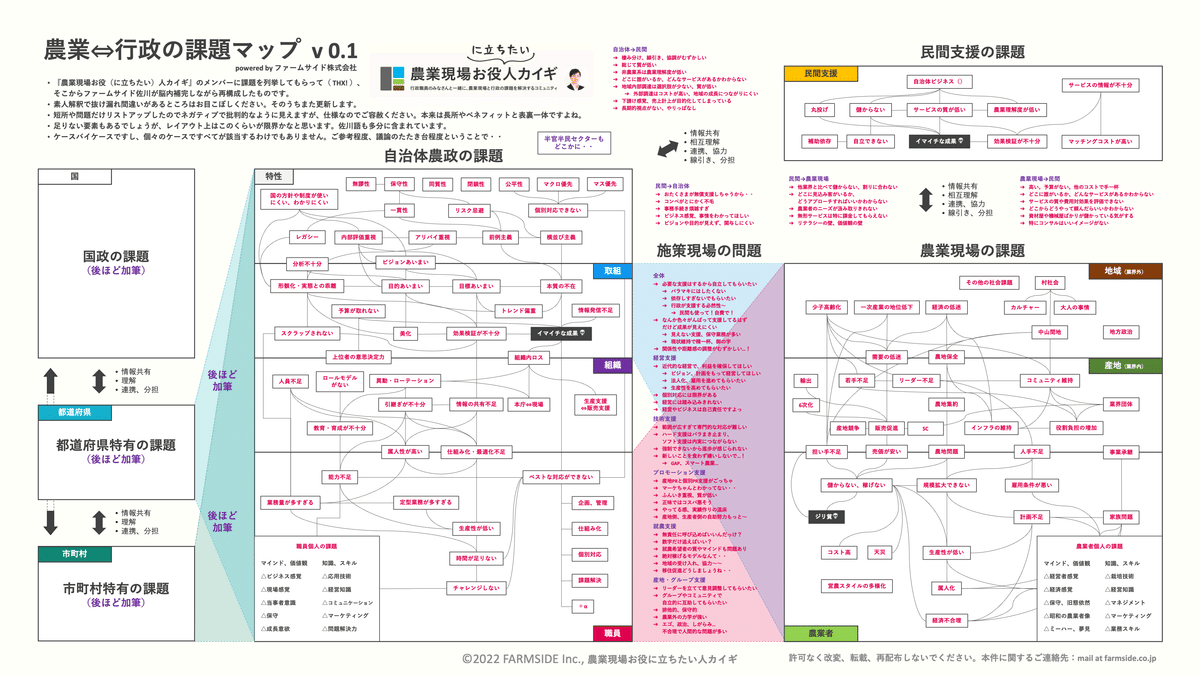

そこで、キックオフ第1回のテーマを「農業現場⇔行政の課題マップを作ろう」と設定しました。みなさんに思いつく課題を列挙してもらって、それを私がうまく抽象して簡単な図式にするのがねらいです。

幹事に書き出してもらったり、参加フォームで共有してもらった農業x行政の課題をリストアップしたら、なんと約400件にも及びました。想像以上にリアルで切実な内容です。こんな高密度の本音が集まったこと自体、既に前例がないかもしれないと思いました。眺めれば眺めるほど、ひたすら勉強になります。多様な立場の様々な意見を俯瞰することで、点と点が線になっていきます。メンバーで唯一行政の経験がない(くせに主催の)私にとって、このうえない超高速学習になりました。

課題マップは素晴らしい先例があります

まず、沢渡あまねさん組織開発やDX、働き方改革などの専門家、沢渡あまねさんの著書、問題地図シリーズがあります。すべての組織の教科書。超良書なのでみなさん全員読んでください。沢渡さんは私の心の師匠ですが、阿部梨園の経営改善について事例紹介いただいたり、応援してくださったご縁もあります。

そして、農業x行政の課題マップを作ったあと思い出しましたけど、キャピタルメディカ・ベンチャーズさん、社会変革推進財団さん、図解総研さんなどが介護課題デザインマップを作成されていました。要素もさることながら、デザインがすばらしくて、この手の図解でここまでスタイリッシュなものはなかったのではないかと思います。需要・供給・環境で分けるのとか、参考にさせてもらえばよかったな・・!と思いましたw 制作に携わられたみなさんに最敬礼です(`・ω・´)ゞ

いやこれ、どうやってマップにまとめるの…🤤🤤🤤

400件の課題を目前にしてわかったことがあります。集まった意見の熱量や質に対して、もはや簡素な図では釣り合わないということです。腹をくくって、本気の、みなさんが納得できる図案を作ることにしました。

さてどうやってまとめましょう・・カロリー高い・・/(^o^)\

まず、ランダムに書き込まれた課題の傾向として、**「AだからB」というものが多いわけです。「職員が足りないから、十分な相談対応ができない」**みたいな。Aが原因でBが問題。でも、原因と結果は一対一対応しているわけではありません。A'もA''もA'''…と数々の要因があって、B'、B''、B'''…と無数の起こりうるトラブルがあり、原因と結果の組み合わせは無限に考えられます(さらには原因同士の重ね技も)。つまり、原因と結果を別個に整理する必要があることに気が付きました。これはさらに数が多くなるよ…w

挙げられた原因は2つに大別できます。(A)自治体農政側の課題と、(B)農業現場の課題です。で、結果は(C)施策現場の問題ですね。というわけで(A)(B)(C)を中心に整理することになりました。

他にも、自治体と連携する**(D)民間ビジネスの課題**も話題に挙がりました。主テーマではありませんが、こちらも軽く整理しておく必要がありそうです。

行政と言っても、**国、都道府県、市町村それぞれで役割も事情も異なります。出先機関や第三セクターのように、広がりとグラデーションがあります。**お役人カイギはその垣根を超えて議論・協力する場にしたいので、個別に深堀りするつもりはありませんが、それぞれ特有の課題や、国⇔自治体、都道府県⇔市町村などの関係・連携については後ほど具体化しておきたいと思います。

弊社のサテライトオフィスこと、むさしの森珈琲 宇都宮八幡山公園店で、400件の課題を眺めながらメモを取り始めました。まとまる気がしない。。

↑ちなみに、カオスマップって本来こういうものなのではと思います。さっぱりしたサービスカタログじゃなくてさ・・なんかこう、どうしようもなくまとまらないやつ。

どの作成ツールで作る…?課題マップ制作に着手・・

レイアウトやデザインを自由に設定しようと思ったら、作成ツールはイラストレーター(Adobe Illustrator)が順当です。今回もできることならイラレで作りたかった。。でも、イラレは要素をコネクタでつなぐところが苦手で、相関図のような今回の課題マップには不適でした。しかたがないので…結局、パワーポイントにしました。私の場合は講演やオンラインイベントなど、画面表示で使用するケースがほとんどなので、その仕様に合わせたのもあります。

パワポで50.8 cm x 28.5cm(16:9)と大きめのキャンバスを用意します。こうすることで、拡大表示しながら小さい文字を格納できます。

ちなみに、そこそこ見栄えのする一枚の図解を作ろうと思ったら、要素をいかにバランスよく等間隔に並べるかが肝心で、レイアウトの検討や調整に半分以上の時間を割くことになります。論理的な配置と、見栄えの配置が、往々にしてねじれるからです。

要素をつなぐコネクタは矢印にせず、ただの線にしました。画がガチャガチャしすぎるからです。→と←と⇔がケースバイケースになったりするので、そこは一旦うやむやにします。

それでもとりあえず、幹事にちょこちょこ進捗共有したりしながら、10時間くらいしたら、それなりにできあがりました。こんなに没頭したのは過去数年、記憶にないんじゃないでしょうか。プログラミングやウェブ制作に明け暮れていた頃ぶりです。アドレナリンが出たってことでしょうね。全集中〜👀

では、出来上がったマップをご覧ください!じゃじゃーん🎊🎊🎊

dropboxのダウンロードリンクと、PDF版も置いておきます。

disclaimer(但し書き、言い訳)

* v0.1、プロトタイプだと思ってください。おそらく80点くらいの仕上がりです。そのうちまた更新します。

* 素人解釈で抜け漏れ間違いがあるところはお目こぼしください。コッカラッス!!

* 短所や問題だけリストアップしたのでネガティブで批判的なように見えますが、仕様なのでご容赦ください。本来は長所やベネフィットと表裏一体ですよね。

* 作る人次第で構成要素や因果関係のパターンが変わります。ぜひオリジナルの課題マップも考えてみてください。

* 足りない要素もあるでしょうが、レイアウト上はこのくらいが限界かなと思います。佐川語も多分に含まれています。

* ケースバイケースですし、個々のケースですべてが該当するわけでもありません。ご参考程度、議論のたたき台程度ということで・・

* 許可なく改変、転載、再配布しないでください。

* 本件に関するご連絡先:mail at farmside.co.jp

[解説]①農業現場の課題ゾーン

ここはみなさんの想像どおりなので説明は割愛します。目新しい内容ではありませんが、農業x行政の取り組みを考えるにあたり、現場側の論点も整理する必要があったので作成しました。個人/個別経営体の課題はもちろん、産地の課題も、地域の課題もあります。

産業として拡大再生産されないのは「儲からない、稼げない」からに尽きるのですが、これを見れば「ブランディングをすればいい」「直売をがんばればいい」という安易な話でないのはわかってもらえると思います。産業政策と地域政策どっちなのっていう話もありますね。

[解説]②自治体農政の課題ゾーン

話題の自治体農政の課題です。ここは難しかったです。私がお役所の課題やトラブルをまとめること自体、天に唾するような不遜ですし、中の人ではないので、複雑なものを脳内補完しながら解釈→再定義していく必要があります。でもここをちゃんと直視しないと本質的には近づけないので、心を決めてまとめました。(すいません・・><)

行政は民間とは違い、無謬性や公平性など、独自の要件があります。いわゆるお役所体質にも、明文化されたルールから不文律まで、様々な側面がみられました。もちろん制約の中でベストを尽くされているのは重々承知なのですが、「組織」や「職員」のパートを作りながら、施策を見直していくだけでなく、内部のスループットを誰かが責任を持って改革していく必要も感じました。

また、「取組」=施策や事業に関しては、「本質の不在」に悩む意見が多かったです。目的が不明瞭、形式重視で結果につながらない、など。ここから逆算して、「本質に向き合いたい」「本質的な課題解決を進めたい」というニーズが、お役人カイギに期待されているものだということが理解できました。

農業現場お役(に立ちたい)人カイギとしては、自治体の内部課題そのものをことさら掘り下げるつもりはありません。もっと施策や現場に近いところでベストプラクティスを集約したいと思っています。それでも、課題やトラブルの背景にどんなメカニズムがあるかを知っておくことは必要だと思い、このようなまとめを作りました。

佐川がダッシュでまとめたらこんな感じになったのですが、、みなさんのイメージと近いものになっているでしょうか…?何点…?

このマップ自体、お役人カイギで議論を深めながら更新していきたいと思っています。

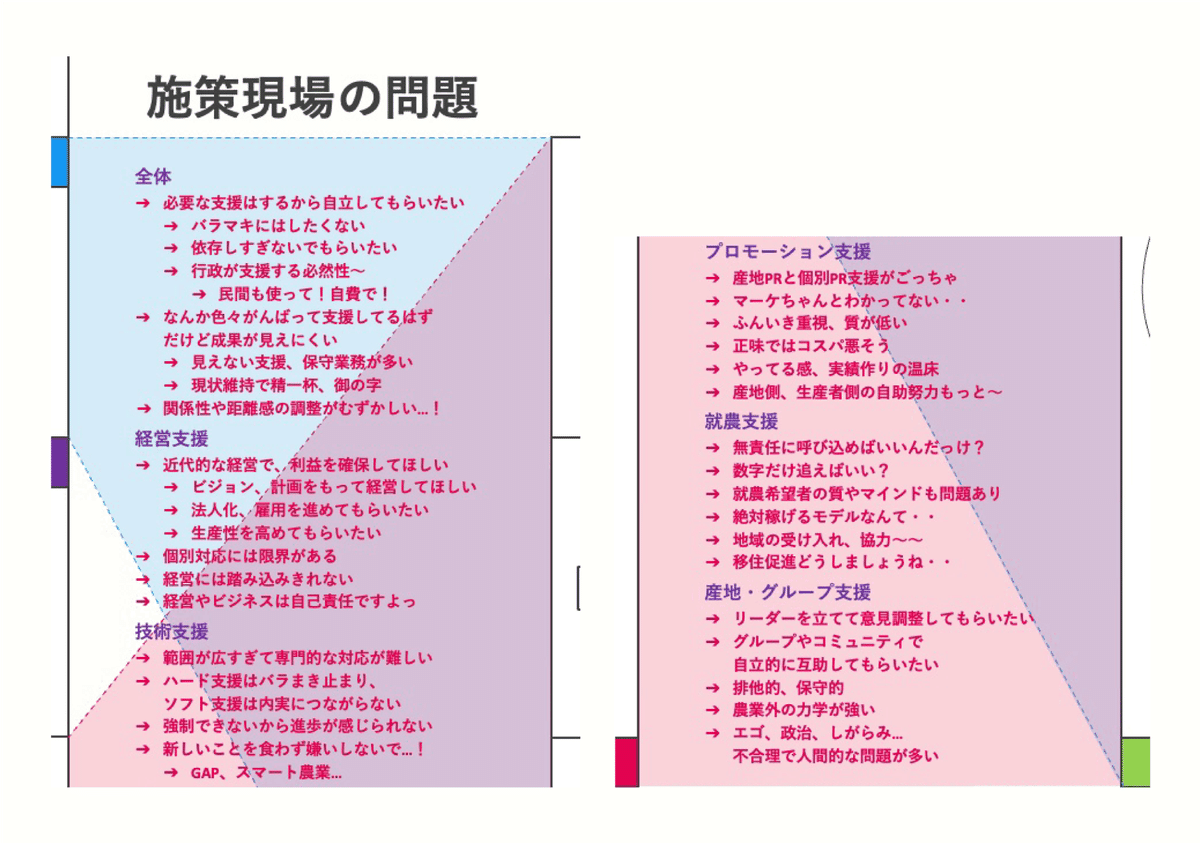

[解説]③施策現場の課題ゾーン

お役人カイギで主に話したい領域です。どう分けるかも悩んだのですが、経営支援、技術支援、プロモーション支援、就農支援、産地・グループ支援の5つとしました。他にも様々な事業や業務はあると思うのですが、いったん話しやすいこの辺を砂場とします。

みなさんの心の声を集約して、佐川語で翻訳しています。ここはかなり具体的に議論が盛り上がりそうなので、各地の知恵を持ち寄ってブレイクスルーしたいですね!

[解説]④民間支援の課題ゾーン

メインテーマではないのですが、民間との連携もスコープに入るだろうということで、軽く整理しておきました。弊社も含まれているので自戒も込めて。受託する民間側にも色々問題がありますし、発注がうまくないケースも大いにありそうです。

自治体→民間、民間→自治体、民間→農業現場、農業現場→民間、それぞれの言いたいこともまとめてみました。細かい字で恐縮ですが目を通してみてください。水かけ論の背中を押しているわけではありません。立場や目的の違いを理解した上で、お互いの利益になるような協業を追求していきたいですね。自治体⇔民間についても、勉強会のテーマの1つになり得ます。

マップを作ってみた感想。農業x行政の本質にゆっくり歩み寄りたい。

とりあえず、品質はどうあれ、仕上がったことに安心しています。10時間で出来上がったことにはさらに感動しています。ふだんから職人としてパワポをしばき上げているからでしょうねw これを10時間で作れるなら、世の中の色んなものをサッサと図解していけちゃうかも・・と別な自信がつきましたw

ノーリサーチですが、このような農業現場x行政の課題をまとめた事例は過去になかったのではないかと想像します(ご存知だったら教えてください)。組織の内部では作りにくいでしょうし、外部にはこんな生意気なものを作れる立場の人がいません。

そもそも、日々の業務に追われて課題そのものについて腰を据えて考えたり、抜本的な解決策を考えている余裕がないという意見が集まりました。47都道府県、1718市町村あって、誰も作らなかった課題マップには、誰も向き合わなかった本質を見いだせるかもしれません。

この状況は私にとって既視感があって、まさに阿部梨園の経営改善に着手したときの視界そのものです。目の前の業務で手いっぱい、本質的な問題に向き合えない、部分最適のパッチワーク。程度の差は多少あれど、農業の現場も行政サイドも、相似形かもしれません。

つまり、まだまだ改善の余地があるということです。『課題の山は、可能性の山。』と拙著の冒頭に書きました。私は課題が多いと伸びしろがあることに安心し、ワクワクする性分ですw 農業x行政のみなさん、解決に向けて一緒にがんばりましょう\(^o^)/

さらに盛り上がった農業現場お役(に立ちたい)人カイギ#1『農業⇔行政の課題マップを作ろう』のレポートは後ほど…!

レポ班がいい感じにまとめてくれるそうです。多謝〜!

農業現場お役(に立ちたい)人カイギのご案内

お役人カイギは2ヶ月に1回、オンラインイベントを開催しています。次回は10月28日(金)、テーマは「産地PR、農産物ブランディングについてみんなで考えよう(仮)」です。ふるってご参加くださいませっ。

まだ次回のイベントページを作成していないのですが、PeatixかFacebookでファームサイド社をフォローしていただければ、準備ができ次第ご案内差し上げます。

民間の方、生産者の方はお役人カイギにご参加いただけないのですが、このようなコミュニティがあることをお知り合いにご紹介いただけると嬉しいです。この活動が本当に農業現場を変えていくためには、みなさんのお力添えが大きな助けになります🥹

本件に関するお問い合わせ

ファームサイド株式会社

担当:佐川

お問い合わせ:mail at farmside.co.jp

いいなと思ったら応援しよう!