明治日本が獲得した租界と治外法権

”租界”という響き

9都市にあった日本租界

「租界」という東洋的妖艶な響きに,当の日本人でさえも胸が騒つく。

上海がその代表であるが,当の日本も,既に明治の御世に,自らは「居留地」と呼ぶ西洋式の「租界」を,清王朝9都市に開いていた。

租界<租借地<割譲地

租界に類似した概念に割譲地(イギリスによる香港島及び九龍,日本による台湾など)と租借地(イギリスによる香港新界,日本による大連・旅順,フランスによる広州湾など)がある。

例えば香港島の割譲は,同島をイギリスの完全な領土とする(当然,返還不要)もので,清国はその主権を失い,国家三権(立法,行政及び司法)はイギリスに帰属する。

例えば香港新界の租借は,英清間の展拓香港界址専条に基づき1898年7月1日から99年という非常識な期間を借り受けるというもので,期限到来時には返還する義務を負うが,地代の支払いは事実上不要とする。主権は清国に残すものの,三権はイギリスに帰属し,軍隊を駐兵させることも可能であり,実態は割譲と変わらない。

ちなみに,1997(平成9)年7月1日,「香港」が中華人民共和国に返還されているが,これは99年間租借された新界について,その期間が満了したことに基づく。他方で割譲された香港島や九龍については,イギリス領土なので返還する必要はないが,中華人民共和国政府との交渉の結果,「一国二制度」を条件に租借地(新界)と合わせて返還に応じたという経緯がある。今日日,中共によって「一国二制度」の約束が反故にされ,大陸との同化が進められている香港の現状に,イギリスが憤激している理由はここにある。

以上に対し,租界の基本的な法的性質は,土地の賃貸借契約であり地代を支払う関係にある。正面からの駐兵権はないが,国家三権(立法,行政,司法)のうち,警察権やインフラ整備など行政権の一部が移譲されていることに特徴がある。

他方,このあくまで清国である租界(居留地)に住む外国人(日本人)の生命財産の安全を,”野蛮”な清国(中華民国)官憲から保護するための権益こそが,かつて日本史で習った治外法権(領事裁判権)というもの。その実質的な意味は,国家三権のうち司法権の一部を清国から奪うことにある。

日清戦争が契機

1895日清講和条約/下関条約

明治の日本が「租界」という形で大陸に進出した端緒は,日清戦争の勝利である。

明治28(1895)年4月17日,初めての対外戦争に勝利した日本は清国との間で日清講和条約(いわゆる下関条約)を締結する。

同条約は,朝鮮の清国からの独立(1条),台湾や遼東半島の割譲(2条)などが一般的に知られている。しかし,台湾は清国が”化外の地”としかみていない”島”,遼東半島に至ってはロシアを中心とする三国の干渉により返還を強いられた。日本の中国本土への進出という視点からは,その第6条にこそ意味がある。

第6条2項1号は,それまで外国に閉ざされていた沙市,重慶,蘇州及び杭州の4都市及びその港(海港又は河川港)の解放を規定している。

上海,厦門,天津,漢口及び福州については,アロー戦争(1856年〜)を既にイギリスが開市・開港させていたが,沙市,重慶,蘇州及び杭州を清国に開かせたのは,明治の日本。

【日清講和条約(下関条約)】

第六条第一項

日清両国間の一切の条約は交戦のため消滅したれば,清国は本約批准交換の後,速かに全権委員を任命し日本国全権委員と通商航海条約及び陸路交通貿易に関する約定を締結すべきことを約す。

而して現に清国と欧州各国との間に存在する諸条約章程をもって,該日清両国間諸条約の基礎となすべし。

また本約批准交換の日より該諸条約の実施に至るまでは,清国は,日本国政府官吏,商業,航海,陸路,交通,貿易,工業,船舶及び臣民に対し,総て最恵国待遇を与うべし。

同条第二項

清国は右のほか左の譲与をなし,而して該譲与は本約調印の日より六ヶ月の後,有効のものとす。

・第一号

清国において現に各外国に向かって開き居る所の各市港のほかに,日本国臣民の商業,住居,工業及び製造業のために左の市港を開くべし。ただし,現に清国の開市場開港場に行わるる所と同一の条件において同一の特典及び便益を享有すべきものとす。

一 湖北省荊州府沙市

二 四川省重慶府

三 江蘇省蘇州府

四 浙江省杭州府

日本国政府は,以上列記する所の市港中いずれの処にも領事館を置くの権利あるものとす。

(第二号から第四号略)

同条第三項

此等の譲与に関し章程を規定することを要する場合には之を本条に規定するところの通商航海条約中に具体すべきものとす。

日清通商航海条約

上記下関条約(日清講和条約)第6条1項では,日清間で新たな「通商航海条約」を締結することが,合意されていた。

日清間では,1871年9月13日(明治4年7月29日)に変則的ながらも対等な日清修好条規が締結されていたが,日清開戦により失効していた。

この日清修好条規に代わるものとして,下関条約から1年3ヶ月後の明治29(1896)年7月21日に調印,同年10月20日に批准されたのが,日清通商航海条約である。

もっとも,日清通商航海条約の内容については,既に下関条約第6条1項において「現に清国と欧州各国との間に存在する諸条約章程をもって,該日清両国間諸条約の基礎となすべし」と規律されていた。要するにイギリスなどと同様の”不平等条約”であることが予め決められていた。

日清戦争における日本の勝利は,両国の関係を,日清修好条規(明治四年)時の”平等”から,”上下”のものに転じさせた。その典型が,租界を担保する治外法権(領事裁判権)である。

治外法権(領事裁判権)の法的根拠

清国が日本に認めた治外法権(領事裁判権)

幕末・明治初期の日本も甘受を余儀なくされた領事裁判権(治外法権)は,清国からみれば「不平等」ではあるが,非近代国にして価値観を共有しえない彼国との通商(貿易)する上で,それを担う自国民の人権を保護するためには必須な権益である。

日本が清国に認めさせたそれは,日清通商航海条約の第20条から第24条に規定されている。

領事裁判権(≒治外法権)の中身

日清通商航海条約第20条は「領事裁判権(治外法権)」に関する総則的な規定。清国に居留する日本人に対する裁判は,清国政府ではなく,在清国の日本領事が行うというもの。ただ,刑事事件と民事事件とで,若干規律が異なる。

領事裁判権(治外法権)の典型として,刑事事件に関する準拠法と裁判管轄について規定したのが第22条。例えば,清国内で”犯罪”を犯した日本人については,日本の刑法に基づいて,日本の領事官が裁判を行うことになっている。これに対し,日本人に対して”犯罪”を犯した清国人については,清国の”刑法”が適用され,清国官憲により裁かれる。

民事事件については第21条が規定している。清国人を原告とし,清国在留日本人を被告とする民事訴訟については,日本領事が裁判権を有する。逆に,清国在留日本人を原告とし,清国人を被告とする民事訴訟は,清国官憲に裁判権がある。

このように,少なくとも原告となる日本人については,清国の”法律”が適用されるという意味で,完全な治外法権ではない。日本人を被告あるいは被告人とする裁判に限り,日本の領事に裁判権が認められているという意味で,この権益を「領事裁判権」と称するのが,定義としては相応しい。

当時の清国は,欧米が考える法治国家とは,あまりに駆け離れた極東の異空間(現在もか)。近代化した欧米からすれば,凌遅刑(生きてる人間の肉体を少しずつ切り落として殺す処刑方法)まであり,しかも西太后あたりが恣意的に裁くような国に,自国民を貿易に送り出すことができない。自国民を保護し,通商を促進するためにも,治外法権(領事裁判権)を認めさせることは必須。この現実を,アジア側からみれば「不平等」に映るだけ。

清国と同類と見做されていた日本は,近代化を無理にも急ぎ,明治27年(1984)年7月16日,イギリスとの間で日英通商航海条約を締結,これに他の欧米諸国も続き,治外法権(領事裁判権)の撤廃を達成した。

これに対し,清国存命中には実現できず,後継の中国民国において治外法権が撤廃されたが,それも第二次大戦中の昭和18(1943)年まで待たなければならなかった。

【日清通商航海条約】

第二十条(総則)

清国に在る日本国臣民の身体財産に関する裁判管轄権は当該日本国官吏に専属す。

日本国臣民あるいは一切の他国臣民または人民より,日本国臣民ならびに其の財産に係る訴訟は,総て清国官吏の干渉を受くることなく右官吏に於いて審理判決すべし。

第二十一条(民事事件)

清国官吏または臣民が清国に在る日本国臣民に対しまたは其の財産に関し民事訴訟を起こすときは,日本国官吏に於いて之を審理判決すべし。

清国臣民に対しまたは其の財産に関し,清国に在る日本国官吏あるいは臣民より起こすところの民事訴訟は総て清国官吏に於いて之を審理判決すべし。

第二十二条(刑事事件)

清国に於いて犯罪の被告となりたる日本国臣民は,日本国の法律に依り日本国官吏之を審理し,其の有罪と認めたるときは之を処罰すべし。

清国に在る日本臣民に対し犯罪の被告となりたる清国臣民は,清国の法律に依り清国官吏之を審理し,其の有罪とと認めたるときは之を処罰すべし。

第二十三条

清国臣民が日本国臣民に対して負債を償弁せずまたは詐欺逃亡するときは,清国官吏之を逮捕し其の負債を償還せしむることを務むべし。

日本国官吏に於いても日本国臣民が清国臣民に対して詐欺逃亡しまたは其の負債を償弁せざるものを処分することを務むべし。

第二十四条

清国に在る日本人にして罪を犯しまたは負債を償弁せずして詐欺逃亡したる者,清国の内地に遁れ(のがれ)清国臣民の住居もしくは清国船舶中に潜伏するときは,清国官吏は日本国領事より請求次第日本国官吏に之を引渡すべし。

また清国に在る清国人にして罪を犯しまたは負債を償弁せずして詐欺逃亡したる者,清国に在る日本国臣民の居住もしくは清国領海に於ける日本国船舶中に潜伏するときは,清国官吏より日本国官吏へ請求次第之を引渡すべし。

第二十五条二項(最恵国待遇)

日本国の政府及び臣民は大清国皇帝陛下より他国の政府又は臣民に現に附与し又は将来附与すべき一切の特権,免除及び利益を享有すべきことを特にここに規定す。

”租界”の法的根拠

裏表の領事裁判権と租界

領事裁判権(≒治外法権)に基づいて邦人の人権が保護されてこその,租界(居留地)である。

日本は,早くも明治時代に,沙市,重慶,蘇州及び杭州の4都市と,上海,厦門,天津,漢口及び福州の5都市の合計9都市に租界を獲得している。

以下,租界設置に至る経緯とその法的根拠を述べるが,前4都市と後5都市を分けたのには意味がある。

日本が開かせた沙市,重慶,蘇州及び杭州

沙市,重慶,蘇州及び杭州の4都市における租界の設置は,日清講和条約(下関条約)第6条2項1号に根拠がある。

同号の本文に基づき,沙市,重慶,蘇州及び杭州の4都市及びその港(海港及び河川港)が日本のために開かれた。これらの4都市港は,イギリスなどが既に開市・開港させていた上海や天津と違って,日本がオリジナルに清国に開市・開港させたもの。

そして,同号の但書が,新たに開かれた沙市,重慶,蘇州及び杭州に,日本人居留地(租界)を設置する法的根拠となった。同号の但書は,日本が開かせた沙市,重慶,蘇州及び杭州について,「現に清国の開市場開港場」と「同一の特典及び便益を享有すべき」としている。「現に清国の開市場開港場」が上海,厦門,天津,漢口及び福州などイギリスが既に開かせていたところ。つまりこの但書は,日本が開いた沙市,重慶,蘇州及び杭州の4都市港に対し,イギリスによる上海,厦門,天津,漢口及び福州など「現に清国の開市場開港場」と「同一の特典及び便益を享有すべき」としているのである。そして,上海や天津などにおいて既にイギリス等に付与されていた特典や便益の典型が,居留地(租界)を置く権利。

要するに,日清講和条約第6条2項1号但書こそが,日本が清国に対し,沙市,重慶,蘇州及び杭州に租界(居留地)の開設を請求する法的根拠となった。

【日清講和条約第六条二項一号】

清国において現に各外国に向かって開き居る所の各市港のほかに,日本国臣民の商業,住居,工業及び製造業のために左の市港を開くべし。ただし,現に清国の開市場開港場に行わるる所と同一の条件において同一の特典及び便益を享有すべきものとす。

一 湖北省荊州府沙市

二 四川省重慶府

三 江蘇省蘇州府

四 浙江省杭州府

イギリスが開かせた上海,厦門,天津,漢口及び福州

これに対し,上海,厦門,天津,漢口及び福州など「現に清国の開市場開港場」において,日本が租界の設置を清国に要求しうる法的根拠となるのが,最恵国待遇という清国との約束事。

最恵国待遇とは,簡単に言えば,相手国(清国)が他国(英米など)に認めた権益を自国(日本)に対しても付与するよう要求できる権利のこと。

下掲の日清講和条約第6条1項3文は,日清間で新たな通商航海条約が締結までの暫定的な最恵国待遇を定めている。予定どおり締結された日清通商航海条約の同条約第25条2項(下掲)において,清国が日本に認めた最恵国待遇が規定されている。

「租界」に関する最恵国待遇の具体的機能は,イギリスなどが上海,厦門,天津,漢口及び福州において既に獲得していた特権,免除及び利益,つまり租界を設置する権利を,日本にも認めさせるもの。

他方,イギリスなども,当然,清国に対し最恵国待遇を認めさせていた。

そのため,イギリスやフランスなど欧米列強は,清国との条約で既に獲得していた最恵国待遇に基づいて,新興日本が獲得した沙市,重慶,蘇州及び杭州の4都市に租界(居留地)を設置する権利を自らにも要求,実際,日本に続いてこれらの地に租界を開くことになる。

【日清講和条約第6条1項3文】

本約批准交換の日より該諸条約の実施に至るまでは,清国は,日本国政府官吏,商業,航海,陸路,交通,貿易,工業,船舶及び臣民に対し,総て最恵国待遇を与うべし。

【日清通商航海条約第25条2項】

日本国の政府及び臣民は大清国皇帝陛下より他国の政府又は臣民に現に附与し又は将来附与すべき一切の特権,免除及び利益を享有すべきことを特にここに規定す。

8都市に置かれた日本専管租界

総論

このように,明治の日本は,日清講和条約及び日清通商航海条約に基づいて,租界を開く潜在的権利を獲得した。

続いて日本は,これを顕在化させるための,総則的な取極めを清国との間にした。

それが,日清通商航海条約の批准の前日,明治29(1896)年10月19日に調印された清国新開市場に日本専管居留地設置其の他に関する議定書である。

その第1条には,日清講和条約に基づく新開通商市港場(沙市,重慶,蘇州及び杭州)に,日本が占有する居留地(専管租界)を置くことが定められている。それだけでなく,居留地(租界)の警察,インフラ整備などの行政権が,日本領事の専属とされている点が大きい。近代国家の三権のうち,司法権(治外法権/領事裁判権)だけでなく,租界においては行政権も一部ではあるが外国(日本)に移譲されていた。

第3条では,イギリスによる既開通商市港場(上海,厦門,天津,漢口及び福州など)についても,日本が請求した地に,日本のための専管租界を置くことが規定されている。後述するが,専管租界の候補地には上海も含まれていた。

明治日本は,この総則的な清国新開市場に日本専管居留地設置其の他に関する議定書と並行して,租界(居留地)ごとに,その具体的な地理的範囲や移譲された「行政権」の具体的内容について,清国との間で取極めを行い,実際に租界を開設,運営していった。

【清国新開市場に日本専管居留地設置其の他に関する議定書】

第一条

新開通商市港場に日本占有の居留地を置くことを妥定し,道路管轄及び地方警察の権は日本領事に専属するものとす。

(第二条略)

第三条

日本政府は,清国政府が清国に於いて日本臣民の製造せる物品に対し便宜酌量して課税をなすことを充たすべし。但しその税は清国臣民が納むべき税に異なるか或いは之より多額なることを得ず。

清国政府は,日本政府より請求の上は,早速,上海,天津,厦門,漢口等所に,日本占有の居留地を設くることを充すべし。

杭州租界

最初に日清間で取極めがなされた租界は,浙江省の杭州。

上海からも近く,観光地で有名な西湖がある。

杭州租界に関する具体的な日清間の取極は,以下のもので,本稿に関する主な規定を抜粋する。割譲地や租借地ではないので,借地料(地価)の金額が重要な交渉事項だった。加えて追加取極書で,警察権を含めた行政権の具体的な内容が規定されている,

・明治29(1896)年9月27日付け杭州日本居留地取極書

・明治30年5月13日付け杭州日本居留地追加取極書

・同日付け杭州居留地内道路築造費等償弁に関する往柬(日本から)

・同日付け風俗治安の取締に関する往柬(日本から)

・同日付け大街路取締に関する往柬(日本から)

・同日付け取極書実施に関する往柬(日本から)

【杭州日本居留地取極書】

第一条(居留地の区域)

杭州武林門外拱宸橋の北運河の東岸一帯即ち長公橋より起り拱宸橋に至るの地区をもって外国居留地となし。此の地区内の一部を分かちて日本居留地と定む。地図2枚を製し日本領事館・清国地方官各一枚宛を取り置くべし。日本商民は此の地図に掲ぐる位置,番号,広袤(こうぼう/面積)に従い土地を借用するを得べし。

第五条(居留地の借地料)

居留地面を分かちて上中下三等となす。借用の際,治べき借地料は上等1畝250円,中等1畝200円,下等1畝150円と定む。右に対し毎年1畝毎に地税2円を徴するほか,別に借地料等を納るに及ばず。

【杭州日本居留地追加取極書(抜粋)】

第二条(道路橋梁及び警察権の管理)

居留地内総ての道路,橋梁,溝渠,碼頭及び警察の権は,日本領事官の管理となす。その道路,橋梁,溝渠,碼頭は,日本領事官より法を設け建築修理し清国地方官は之に関渉することなし。但し界内設計道路のほか,もし彼此(ひし)人民水利交通の関係に因り別に道路を開設せむとするときは,清国地方官と協議の上,取り行うべし。

蘇州租界

江蘇省蘇州府。

杭州よりも上海に近い太湖のほとり。

李香蘭主演の映画「支那の夜」(昭和15/1940年6月公開)の劇中歌「蘇州夜曲」は,その当時の雰囲気を伝える。杭州租界に関する具体的な日清間の取極は,以下のもの。

・明治30(1897)年3月5日付け蘇州日本居留地取極書

・同月3日付け蘇州居留地内地税に関する往柬(日本から)

【蘇州日本居留地取極書】

第一条(日本居留地の区域)

清国は,蘇州盤門外相王廟対岸青陽地に於いて,西は商務公司地界より東は水綠涇河岸に至り,北は沿河十丈官路外より南は採蓮涇河岸に至る,即ち附属図中紅線をもって劃(画)せる地区に於いて界石を立て,日本居留地を設くることを承諾す。

(第二項略)

第二条(居留地内道路橋梁及び警察権の管理)

居留地内道路,橋梁及び警察の権は,日本領事の管理に属す。その道路,橋梁は日本領事より方法を設けて修造し清国地方官と関係なかるべし。但し附属図中に劃(画)明せる予定道路のほか,もし彼我人民の推理に関する場所に於いて道路を開設せむとするときは,必ず地方官と商議の上,之を辨理すべし。

第三条(居留地内地所の借地権)

居留地内地所は日本人民に限り租借することを得。(以下略)

第四条(居留地内地価)

居留地内地価は一畝(一せ/99㎡)に付き洋銀百六十弗(ドル)と定め本書調印の日より十箇年間は増額することを得ず。十箇年後は居留地内隣近地の公平価額に照らして租借し,借地人地主双方共何らの異議を唱うるを許さず。

沙市租界

荊州府の沙市。

明治31年8月18日付け沙市日本居留地章程

【沙市日本居留地章程(抜粋)】

第一条(居留地区域)

沙市口洋碼頭荊州官地西界より起こり,東南長江に沿い,直長三百八十丈その西界より直長八十丈間は幅八十丈以下,直長三百丈間は幅二十丈の地区をもって日本専管居留地と定む(別図参照)。

嗣後,他外国居留地を設定するときは日本国居留地以下の地区に於いて制定すべし。

第二条(道路橋梁等の建設修理)

居留地内総ての道路,橋梁,溝渠,埠頭,堤防及び警察の権は,日本領事官の管理とす。その道路,橋梁及び溝渠は,日本領事官より随時建築修理し,清国地方官は之に関渉することを得ず。

(第三条略)

第四条(居留地の地価)

居留地内の地区は上中下の三等に区分し左に各等毎畝の地価を定む(別表参照)。

重慶租界

四川省の重慶府。

後の昭和12(1937)年11月20日,南京を追われた中華民国(蒋介石政権)国民党軍が本拠地とする,遥か内陸の四川省重慶にも日本は租界を開いた。チベットを水源とする揚子江(長江)は,重慶も流域とし,漢口(武漢),南京,上海を経て東シナ海まで達した。

明治34(1901)年9月24日付け重慶日本専管居留地取極書

第一条(居留地の区域)

重慶府城朝天門外の南岸王家沱に日本専管居留地を設立す。(以下略)

(第二条略)

第三条(居留地内の警察権道路管轄権等)

居留地内の警察権,道路管轄権及びその他一切の行政事宜は,悉く日本領事官の官吏に帰す。その界内の道路,橋梁,溝渠,碼頭等は,孰(いずれ)も日本領事官より方法を設けて建築修理するものとす。但し清国の水利及び船舶航通に関する事項は清国地方官と可否を商議し公平に処置すべし。

第四条1項(居留地内地所の引渡)

居留地内総ての地所は清国地方官に於いて地主より買取り本取極書に照して日本商民に引渡し永遠租借すべきものとす。

(2項略)

第五条1項(地所の等級及び借地料)

居留地内地所は,上中下三等に分かち一定の借地料をもって租借すべし。即ち一畝に付き,上等地円銀百五十元,中等地円銀百四十五元,下等地円銀百四十元と定め,永久この割合に依る。

(2項以下略)

漢口租界

漢口すなわち武漢。

令和のパンデミック震源地にも日本の租界があった。

重慶同様,内陸ではあるが,東シナ海から揚子江を延びており,河川港がある。

アロー戦争後,1858(安政四)年6月13日から同月27日の間に清国は,ロシア,アメリカ,イギリス,フランスの順で天津条約を締結,これにより漢口を開市・開港した。1861年(万永二年/文久元年),まずイギリスが租界を開き,日清戦争での清国の敗北後,他の欧米列強がゾロゾロと続いた。日露戦争直後から日本居留民が急増し,租界が拡張される。

上海と天津に次ぐ人数の日本人が居留したのが漢口の日本専管租界。

・明治31(1898)年7月16日付け漢口日本居留地取極書

・明治40(1907)年2月9日付け漢口日本拡張居留地取極書

【漢口日本居留地取極書】

一(居留地の区域)

日本居留地は漢口鎮ドイツ国居留地の北隣より起こる。(以下略)

一(道路その他の管轄権及び警察権)

右界内の道路,隄塘,溝渠,波止場及び警察の権は日本帝国領事に属し,またその道路,隄塘,溝渠,波止場は日本帝国領事に於いて法を設け修築するものとす。道路,隄塘,溝渠,公共需要の地内もし官衙官地あれば借地料・租税を免除し,また民地なれば借地料のみを交付し租税を納るに及ばず。

天津租界

天津は清国の首都北京の港町という位置付けのため,1860年以降,イギリスをはじめに,フランス,ドイツ,ロシア,イタリア,ベルギー,オーストリア=ハンガリーが租界を置いていた。日本も名を連ねる。

大正13(1924)年,クーデターで紫禁城から追放された清王朝ラストエンペラー愛新覚羅溥儀が逃げ込み,庇護を受けたのも,ここ天津の日本専管租界。

・明治31(1898)年8月29日付け天津日本居留地取極書

・同日付け天津日本居留地取極書附属議定書

・同年11月4日付け天津日本居留地取極書続約

・同日付け天津日本居留地取極書続約附属議定書

・明治36(1903)年4月24日付け天津日本居留地拡張取極書

【天津日本居留地取極書】

第一条(居留地の区域)

清国政府は議定書第三条に照し,日本に天津に於いて専管居留地を設立することを充たし,茲に居留地四方の境界を制定す。(以下略)

(第二条から第十条略)

第十一条(借地料の納付)

居留地内の地面に対し日本領事館より毎一畝に付き毎年大銭一千文を支払うべし。納期は仏国居留地の例に倣い翌年度の借地料として毎年12月15日に天津縣衙門に前納すべし。この借地料は,既に買収せる地面のみに限り,未だ買収せざる地面に対しては納付するに及ばず。地主自ら上納するものとす。

(第十二条以下略)

下地図は,明治36(1903)年4月24日に日清間で締結された天津日本居留地拡張取極書を踏まえたもの。そのため,地図には他の租界にはない「日本軍兵営」をみることができる。これは,義和団事件鎮圧後の明治34(1901)年9月7日,日本を含む11カ国と清国との間で結ばれた北京議定書第9条(下掲)に基づいて,日本に天津での駐兵権が認められていたから。

この天津に駐兵を認められた日本軍が,「海光寺跡」に司令部と部隊を置いた清国駐屯軍(清王朝消滅後の支那駐屯軍)である。ちなみに,支那駐屯軍は,遥か後年の昭和12(1937)年7月7日に発生した盧溝橋事件の日本側当事者であり,大東亜戦争への遠因となった部隊である。

【1901年9月7日北京議定書第九条】

清国政府は,1901年1月16日の書簡に添付したる議定書をもって各国が首都海浜間の自由交通を維持せむがために,相互の協議をもって決定すべき各地点を占領するの権利を認めたり。すなわち此の各国の占領する地点は,黄村,楊村,廊坊,天津,軍糧城,塘沽,蘆台,唐山,灤州,昌黎,秦皇島及び山海関とす。

【天津日本居留地取極書附属議定書】

第一条(予備居留地の設定及びその区域)

清国は溜米廠より朝鮮公館南墻(しょう/塀)外の道路に到り,また此の所より一直線に西に向かい日本現定居留地の界に接する場所をもって日本予備居留地となす。もし将来,日本の商業繁盛し河岸の一帯の地,実際余地なきに至るときは,日本領事は,清国地方官と協議の上,先ず溜米廠より河岸に沿い朝鮮公館南口河岸に到り,またその背後は義和順棧より日本現定居留地の界線に接する所をもって日本居留地を開設することを承允(しょういん)すべし。(以下略)

(第二条以下略)

【天津日本居留地取極書続約】

一(日本警察署及び共立警察署)

現定居留地内に日本警察署を設立して居留地内一切の警察事務を取扱うのほか,別に予備居留地内に共立警察署一箇所を公設し,都て(すべて)現定居留地内の清国犯罪人は共立警察署より巡査を派して捕縛せしめ,之を清国官衙に押送,処分せしむべし。

福州租界

福建省北部の福州。

台湾海峡を渡ると台湾の台北。

その地理的な理由からか,昭和18年7月1日当時,福州租界に居留していた日本人は合計2,077人,うち内地人349人,朝鮮人0人,台湾人1,728人と,対岸の台湾からの居留民が圧倒的だった(下掲の写真参照)。

・明治32(1899)年4月28日付け福州日本専管居留地取極書

・同日付け福州日本帝国専管居留地別約書

【福州日本専管居留地取極書】

第一条(居留地の区域)

日本専管居留地は,福州口岸天守堂碼頭(船着場)の東界より起こり,尾墩村の東方に至り,前部は閩江に沿い,後部は田地を包有せる一帯の地にして,氷厰及び尾墩村を除きたる拾七万坪別に新洲一派氷厰の界を除き約四万坪を合わせて之に充つるものとす。

第二条(居留地道路管轄権その他の行政権)

居留地内の道路管轄権,警察権その他居留地内諸般の行政権は,一切日本帝国政府の管理に帰すべし。居留地内の道路,橋梁,溝渠,碼頭等は,日本帝国領事に於いて法を設けて修築するものとす。その管轄権は日本帝国領事に属す。右道路,橋梁,溝渠,碼頭等公共需用の地内もし官衙官地あれば借料租税を免除し,また民地なれば借料のみを交付し租税を納むるに及ばず。

(第三条ないし第六条略)

第七条(借地権利)

居留地内に借地権を有するものは専ら帝国臣民に限るといえども,居留地内に居住営業するは清国人民その他外国人の自由に任ずべし。但し清国人の身分なき者,私(ひそ)かに居留地内に住居し,もしくは商店行棧を開設するを得ず。違反する者は夫々(それぞれ)処分せらるべし。

厦門租界

福建省南部の厦門。

台湾海峡を渡ると台湾の台南。

福州同様,その地理的な理由からか,昭和18年7月1日,厦門に居留していた日本人は合計7,652人,うち内地人203人,朝鮮人41人,台湾人7,408人と,対岸の台湾からの居留民がさらに圧倒的だった(福州租界で掲載した写真参照)。

なお,厦門沖に浮かぶ鼓浪嶼(コロンス島)には共同租界もあった。

・明治32(1899)年10月25日付け厦門日本専管居留地取極書

・同日付け別約

・明治33年1月25日付け厦門日本専管居留地追加取極書

【厦門日本専管居留地取極書(抜粋)】

第一条(居留地の区域)

清国政府は議定書第三条に照し,日本に厦門に於いて専管居留地を設立することを允(ゆる)し,茲に居留地四方の境界を制定し。(以下略)

第二条(居留地内の道路管轄権等)

居留地内に於ける道路開通の権,警察の権及び諸般行政の権は総て日本政府の管轄に属すべし。居留地内の道路,橋梁,溝渠,碼頭等は,日本領事に於いて法を設けて修築し,その管轄権は日本領事に専属す。

【厦門日本専管居留地追加取極書】

第二条(地価の等級及び借地手続)

租界内地基(用地)は之を上中下三等に区別し,毎等毎畝の地価は前三年の平均地価を標準として公平に之を定め,清国地方官は清国地主のその土地の相場を高く上ぐるを許さず。日本人民もまた無理に値切ることを得ざるものとす。(以下略)

特別な上海租界

上海租界の特殊性

やはり「租界」といえば上海。

上海の租界は,1845(弘化二)年のイギリス租界に始まる。1848年にアメリカ,1849年にフランスが続いた。

1863(文久三)年9月,イギリス租界はアメリカ租界を併合,ここを他の列強を含め共同で管理する共同租界とした。共同租界における警察を含む行政は,工部局(Board of Works)が執行した。観光地で有名な外灘(わいたん)は,主にイギリスが創り上げた共同租界にあり,後に日本もこの共同租界に加わることになる。

他方,フランスのみは,共同租界へ参加せず,唯一自分だけの租界(専管租界)を維持した。こうして,上海には,英米らの共同租界とフランスの専管租界が併存するに至った。

文久二年五月六日(1862年6月3日),幕府の貿易試験船千歳丸にて高杉晋作や五代友厚らが降り立ったのは,正にこの頃の上海。その僅か30年後の日本は,二人が絶望した清国側ではなく,英米仏側にあったのは,やはり奇跡としか言いようがない。

上海日本租界の経緯

上海での租界設置は,やや曲折した。

前出の明治29(1896)年10月19日付け清国新開市場に日本専管居留地設置其の他に関する議定書,その第3条2項を根拠として,日本は,天津や厦門などと同様,上海に対しても「専管租界」を設置する権利を得ていた。

ところが,日本は上海には「専管租界」を置くことはせず,「共同租界」を構成する一国となる道を選んだ。共同租界を造ったイギリスからの横槍があったとも,明治の日本には維持コストの面で分不相応だったとも言われるが,真相は不明である。兎にも角にも,イギリスが造った「共同租界」への参加であったため,清国との間で取極書などを取り交わすことはなかった。

日本人の多くは共同租界内の虹口区周辺に居留し,日本人街を形成した。これが映画でも描かれる”日本租界”であるが,あくまで「共同租界」の一区画である。

Wikipediaから引用した下図は,ベージュ色部分が共同租界,ワイン色部分がフランス専管租界を示している。

租界の駐兵権〜上海海軍特別陸戦隊

「租界」においては,日本にも治外法権(領事裁判権)や警察権(行政権)が認められていたが,主権は清国(中華民国)にあり,あくまで外国である。そのため,日本の軍隊を駐屯させる権利までは認められていない。この点が,割譲地や租借地との大きな違い。

ただし,天津に限っては,義和団事件後の明治34(1901)年9月7日に北京議定書という,「租界」とは別の法的根拠に基づいて清国駐屯軍(支那駐屯軍)が置かれていたことは前にも触れた。

天津を除く上海などの租界においては,もしも有事には,港湾に停泊する軍艦の海軍兵が陸上兵器をもって居留日本人の生命及び財産を護る役目を担った。これが海軍陸戦隊だが,常設軍ではなかった。

しかし,上海は,中華民国の首都南京に近く,しかも欧米列強が上海租界の治安維持を日本に丸投げしていたこともあって,必然的に,中国人民の対日感情が悪化し,しばしば両軍の衝突が起こることになる。

最初は,昭和6(1931)年9月18日,遙か北方で起きた満洲事変が上海にも飛び火し,上海共同租界内で日本人僧侶が中国人に殺害される事件などが起きた。これが引き金となり,昭和7(1932)年1月28日から同年3月3日にかけて,上海共同租界で日中両軍が衝突する事件が起きた(第一次上海事変)。当時の海軍陸戦隊は900人程度の兵力。

第一次上海事変を受け,日本は,居留外国人保護のためにも軍備増強の必要を実感。昭和7(1932)年10月1日,海軍特別陸戦隊令(昭和7年10月1日内令第299号)を制定した。目的は陸戦隊の常設化と拡充。同令により上海に設置されたのが上海海軍特別陸戦隊。共同租界内の”日本租界”たる虹口区に本部を置き,兵力は約2500人。なお,海軍特別陸戦隊の設置について,中華民国の承認を明文にしたものは見当たらない。

【海軍特別陸戦隊令(昭和7年10月1日内令第299号)】

第一条

上海又は揚子江方面海軍大臣指定の地に海軍特別陸戦隊を置く。

海軍特別陸戦隊は其の所在地名を冠稱(冠称)す。

第二条

海軍特別陸戦隊は支那方面艦隊に属し,所在地及び其の附近の警備に関することを分掌す。

(第三条以下略)

盧溝橋事件→大山大尉事件→第二次上海事変→大東亜戦争

5年後の昭和12年(1837)年7月7日,北京の盧溝橋から始まった日中両軍の衝突(盧溝橋事件)が,翌8月になって再び上海に飛び火してくる。

上海も緊迫していた最中,上海海軍特別陸戦隊の大山勇夫中尉が殺害される事件が起きる。

ところで,盧溝橋事件以降の記録については,当の陸軍ではなく,海軍の軍令部が,しかも未だ勝敗決せぬ戦時中(昭和17年から編纂作業),更に虚飾不要の機密扱いで,「戦史」として編纂していた。これが「大東亜戦争海軍戦史本紀」で,右からも左からも客観性に耐えうる資料。

以下に引用する大東亜戦争海軍戦史本紀の「第六編 事態の拡大及び之に対する措置/第一章 大山大尉事件の突発/第一節 事件の突発及び海軍の応急措置」が,大山大尉事件(事件後に進級)に関して記している。

この事件を機に上海は日中一触即発の状態となった。

北支事変発生以来,中・南支一帯の対日情勢は漸次悪化の一路を辿り,抗日侮日の不法行為は日を逐うて激化し,将に一触即発の危機を孕みたるの感ありしが,昭和12(1937)年8月9日,果然,上海に於いて大山大尉事件突発,戦局は一転して中支に波及ぼし,茲に第二次上海事変の展開を見るに至り,勢の趨く(おもむく)ところ,遂に日支の全面的衝突にまで進展することとなれり。

8月9日午後6時30分頃,上海海軍特別陸戦隊西部派遣隊長の海軍中尉大山勇夫(8月9日付をもって海軍大尉に任ぜらる)は,海軍一等水兵齋藤與藏(8月9日付をもって三等兵曹に任ぜらる)の運転せる陸戦隊自動車にて,付近地区の視察及び陸戦隊本部へ連絡の途上,上海西部,虹橋飛行場(現在の上海虹橋国際空港)東南隅正門の北約百米(100㍍),越界路たる碑坊(モニュメント)路上に於いて,支那保安隊のため残虐なる射撃を被り殺害せられ,また齋藤一等水兵は拉致の後,殺害せられたり。

同日夕刻,上海市長兪鴻鈞は,事件処理協議のため,自ら総領事館に来たり,総領事岡本季正及び帝国大使館附武官海軍少将本田忠雄と会見し,「大山中尉が飛行場に入らんとして保安隊の制止を聞かず,却って拳銃にて保安隊1名を銃殺したるに端を発せり」との趣を説明せるに対し,我が方は彼に対し「最近,保安隊の武装強化及び我に対する対敵行動露骨なり。本事件に関しては今後の要求を保留すべし」と警告せり。

第三艦隊司令長官は帝国外務官憲と協力し,同10日早朝,両人の屍体を収容せり。しかして同日午後,上海駐在武官海軍中佐田尻穣・上海海軍特別陸戦隊参謀海軍少佐山内英一・領事吉岡範武・領事福井淳・工部局督察長クローチ(イギリス人)・上海市政府秘書長周雍能・淞滬警備司令部副官長趙慰先等に依り実地検証の結果,左の如く判明せり。

一 両人共,機銃弾,頭部を貫通し,之にて致命的打撃を受け,爾後の弾痕及び外傷は支那側が苛虐的に行いたるものなり。

二 (支那)保安隊一名の致死は機銃弾に因ること明らかなること,及び大山中尉は拳銃を携帯せず,齋藤水兵また之を肩に懸けたるまま運転しありしこと等に徴し,彼等の味方打の結果なること明らかなり。

三 したがって,支那側の主張するが如く我より先に射撃を行いし事実なく,彼等が遠近より乱射し,剰え(あまつさえ)軍装の両屍体に対し残虐なる侮辱を加えたること明白なり。

然るに支那側は直ちに右の事実を容認する態度を示さざりき。

本件に対しては,当初より我が海軍側にては慎重かつ最も厳正なる態度を持し,所在外交官憲と協力して其の処置に当たり本格的解決条件は之を留保し,差当りの処置として支那側に対し,保安隊の即時撤退及び停戦協定地域内軍事施設の撤去を要求せり。然るに支那側は保安隊を撤退せざるのみか却って之を増強し,かつ租界周辺に陣地の構築を進むる等挑戦的態度に出で来たりしため,第三艦隊司令長官は上海居留民の保護,帝国権益擁護の必要上已むなく海軍兵力の増強を決意し,10日午後1時25分佐世保方面に於いて待機中の第八戦隊・第一水雷戦隊・呉鎮守府第二特別陸戦隊及び佐世保鎮守府第一特別陸戦隊の発進を令せり。

右諸隊は,同10日午後2時30分,佐世保発翌11日午後零時30分,上海に到着,特別陸戦隊は同日午後11時揚陸を了し,上海海軍特別陸戦隊司令官の指揮下に入れり。

海軍の陸戦隊が増強されたが,他方で南京の蒋介石軍も増軍,案の定,昭和12(1937)年8月13日,両軍の衝突が起きる。今回の上海も北京(盧溝橋事件)と同じく中国民国側の攻撃で始まった。

以下,大東亜戦争海軍戦史本紀の「第八編 緒戦期における中・南支作戦/第一章 上海における日支開戦/第ニ節 上海作戦の展開/第一項 支那軍の挑戦」を引用する。

(昭和12/1937年)8月12日朝来,上海市の内外には(蒋介石南京政府の)中央直系の精兵約3万,各要所に配備を了し,情勢頓に(とみに)険悪の度を加え,真に一触即発の危機に瀕せり。

上海海軍特別陸戦隊司令官海軍少将大川内傳七は,同日午後7時,機密上陸軍命令第2号を下命し,非常警戒第三配備に依り第一線部隊を各要所に配備して彼の挑戦に対し,随時即応し得る如く,上海共同租界及び附近警備担当地区の警戒を厳にし,また通信・補給・徴発等の整備及び在郷軍人義勇隊の指導・配備等戦備を進むるところあり。斯くて各部隊の警戒配備は概ね12日夜半をもって完了せり。なお第十一戦隊連合陸戦隊は同夜10時大阪商船桟橋に,また出雲陸戦隊は11時30分領事館桟橋に夫々上陸して大川内司令官の指揮下に入り,何れも虹口警備部隊に編入せられたり。

一方,第一戦に於いては12日夜より13日午前に亙り(わたり),局所的に支那側の挑戦あり。

就中(なかんずく)中部警備部隊たる第六大隊の一個小隊が宝山路・虹口・クリーク交差点に進出して陣地構築中,8月13日午前10時22分,商務印書館に拠れる敵は,突如我が陣地に対し機銃をもって射撃し来たりしをもって同部隊は一時之に応対せるも,命に依り後退せり。

また同日午後4時50分頃,八字橋方面に侵入せる支那軍は,西八字橋,済陽橋及び柳営路橋を爆破し,次いで八字橋地区警備を担当せる我が第三大隊の陣地に対し,山砲,機銃,小銃をもって猛烈に攻撃し来れり。

茲に於いて我が八字橋警備部隊は直ちに応戦し,大川内上海海軍特別陸戦隊司令官は,午後5時遂に陸戦隊に対し,「全軍戦闘配置に就け。警戒を厳にせよ。」と下命せり。

斯くて盧溝橋事件勃発以来,事態の不拡大方針を堅持して隠忍自重を重ね来たりし我が軍は茲に断乎膺懲(ようちょう)の火蓋を切り,昭和七年第一次上海事変に次ぐ再度の上海市街戦は展開せられたり。

支那事変が日中戦争そして大東亜戦争へと拡大していく分岐点に立たされていたのは,意外に陸軍ではなく,海軍だった。

ただ,当時の上海海軍特別陸戦隊(漢口特別陸戦隊を含む。)の戦力は,約2500名足らず。後に陸軍の応援が上海に到着,共同租界以外を占領下に置く。陸軍は,上海から中華民国の首都南京へと攻め上がり,昭和12(1937)年12月13日,南京を陥落させた。南京を逃れた中華民国の蒋介石は,遥か内陸の重慶に拠点を移す。

租界の日本人(含む台湾人・朝鮮人)

昭和12年7月1日時点の揚子江流域租界在留邦人員数

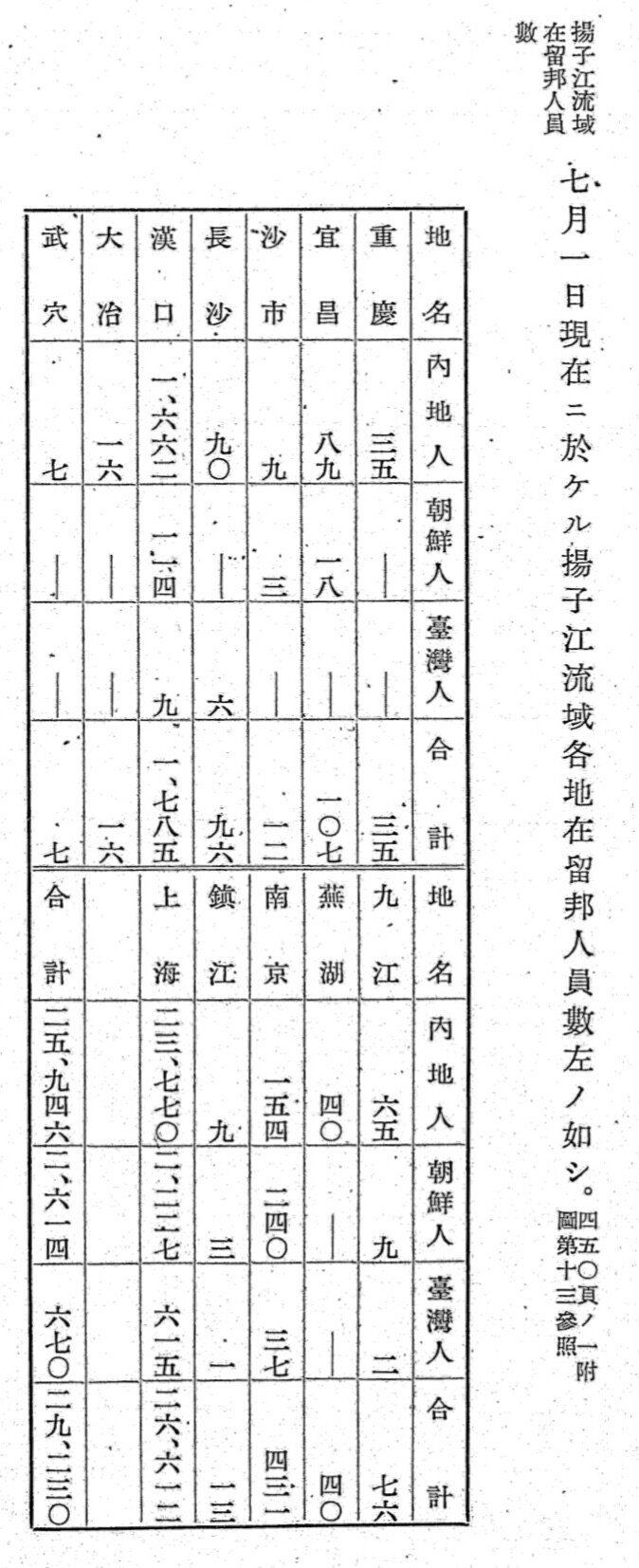

盧溝橋事件すなわち支那事変前,昭和12(1937)年7月1日時点における揚子江流域の租界の在留邦人員数は,以下のとおり(福州及び厦門は前述のとおり)。

写真の表は大東亜戦争海軍戦史本紀から。

なお,租界以外(宜昌や長沙や南京)にも邦人は居留していた。他方で,上海には朝鮮人が多かった。

上海 26,612人 内地人23,770人 朝鮮人2,227人 台湾人615人

漢口 1,785人 内地人 1,662人 朝鮮人 114人 台湾人 9人

沙市 12人 内地人 9人 朝鮮人 3人 台湾人 0人

重慶 35人 内地人 35人 朝鮮人 0人 台湾人 0人

戦火拡大に伴う租界からの引揚

それまで「不拡大方針」を貫いていた日本軍であったが,北京・天津など河北地方において昭和12(1937)年7月28日から攻勢に転ずるにあたり,中国内の租界に居留する日本人の引揚が開始された。

重慶,沙市,漢口からの引揚の状況については,大東亜戦争海軍戦史本紀の「第五編 全支作戦展開前に於ける第三艦隊の行動/第三章 居留民引揚の掩護/第一節 漢口上流居留民の引揚」がよく伝えている。

(昭和12/1937年)7月27日,内地師団派遣の決定に伴い同日行われたる軍令部・海軍省協議の結果,漢口上流居留民の引揚は,情勢逼迫と共に第一次的に行わるることに決定し,更に翌28日,中央より第三艦隊司令長官宛「28日朝より天津駐屯軍総攻撃を開始せるに由り,日支全面作戦に進展するの公算大なるに付き,要すれば漢口上流居留民を外務官憲とも連絡の上,機宜,引揚を開始せしむる様」指示ありたり。

同日,外務当局よりも漢口上流の在留邦人は領事の裁量に依り機宜引揚差支なき旨の訓令発せられ,8月1日,重慶・宜昌・沙市,次いで同月3日,長沙の居留民は一先ず漢口に引揚げしむることとなれり。

右に依り谷本第十一戦隊司令官は之が護衛に関し,重慶居留民乗船宜陽丸に対し比良を,宜昌及び沙市居留民乗船長陽丸に対し保津を,また長沙居留民乗船沅江丸に対し勢多をそれぞれ配して漢口までの護衛に任ぜしめたり。

なお同司令官は漢口の情勢日増しに険悪の度を加え,同地在留の邦人も引揚準備に汲々たる有様なるに鑑み,8月3日第三艦隊司令長官に対し,引揚中の漢口上流の居留民は上海に直航を要する旨の意見具申をなし,同長官よりも中央に対し同趣旨の具申を致せしところ,翌4日,中央より之が実施差支えなき旨の指示ありたり。

斯くて漢口上流各地引揚邦人を分載せる各船は一旦漢口に寄港し,以後護衛艦を附することなく8月9日までに,それぞれ上海に安着せり。

租界と治外法権の撤廃へ

首都南京を追われた蒋介石と国民党軍は,四川省の重慶に拠点を移す。

”敵”の拠点となり,結局日本軍も屈服させることができなかった重慶にも日本の専管租界があった。しかし,蒋介石が重慶に逃れて来る前には,既に海軍の作戦により居留日本人(35人程度だが)は重慶を離れ,上海まで逃れていた。

後の昭和15(1940)年3月30日,上海,漢口,天津など,日本租界があり,かつ日本軍が占領した主要都市の殆どを版図とする中華民国南京政府(汪兆銘政権)が成立する。

英米の支援を受けていた重慶の中華民国(重慶蒋介石政府)は,昭和16(1941)年12月9日,日本に宣戦布告する。反対に,日本は,昭和20(1945)年に戦争が終わるまで,「中華民国」に対して宣戦布告することはなかった。逆に,中華民国(南京汪兆銘政府)は,昭和18(1943)年1月9日,アメリカとイギリスに対し宣戦布告している。

中華民国自らが近代化に励み,不平等条約撤廃に対する国民的な炎が燃え上がったわけではないが,中華民国内の汪兆銘(南京)と蒋介石(重慶)との「正統性」争いと,これを援ける戦争当事国たる日本と英米との思惑とが”加油”となって,この時代まで残っていた「租界」と「治外法権」の撤廃が実現されることになった。

それは,戦後を待たず昭和18(1943)年1月であるが,時系列からみても撤廃の実態から評価しても,日本が主導する形で行われたものとも言い得るものでもある(下掲の拙稿「日本が先行した租界と治外法権の撤廃」に続く。)。

いいなと思ったら応援しよう!