02_診断書作成+補強案(埼玉’72物件)

[ご質問・ご相談は、記事末尾の連絡先までお気軽にお問合せ下さい]

このたびは弊社耐震診断ソフト「木耐博士N」にご興味・ご関心を持って頂きましてありがとうございます。

耐震診断書を作成するまでの流れを記事にしましたのでご精読ください。

【1】実物件を15分で本当に作成可能か検証!

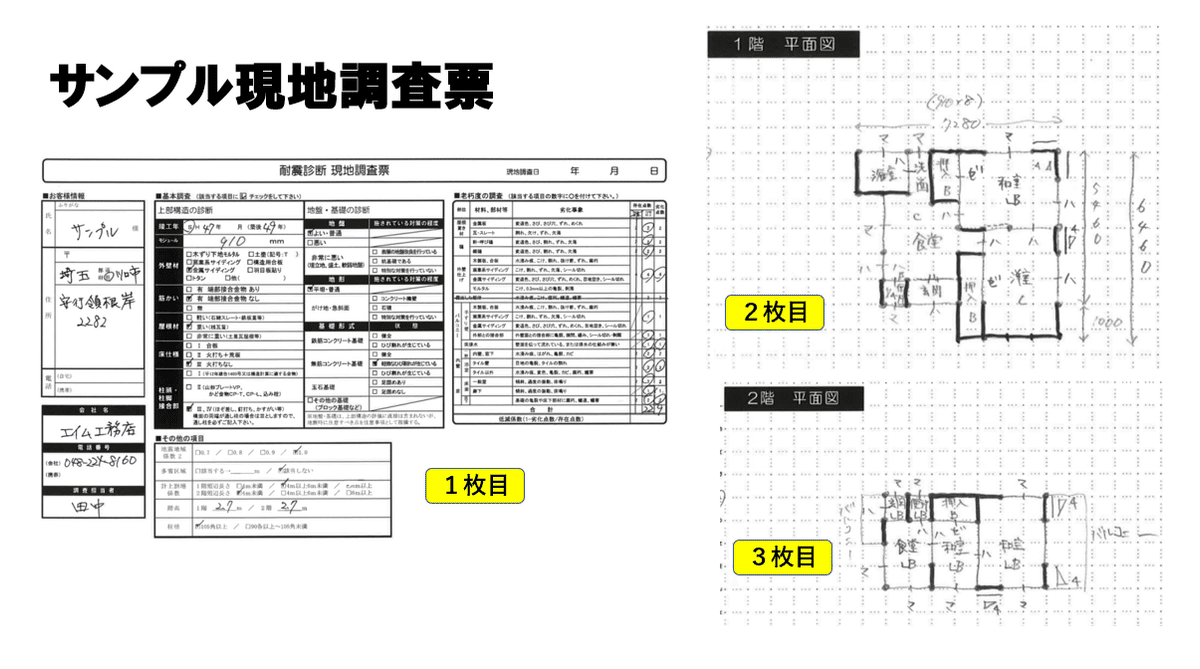

サンプルとして、埼玉県川口市の実物件の現地調査票を用意しました。

調査票は3枚で

①建物概要

②1階平面図

③2階平面図

となっています。

これを木耐博士Nで入力していきます。

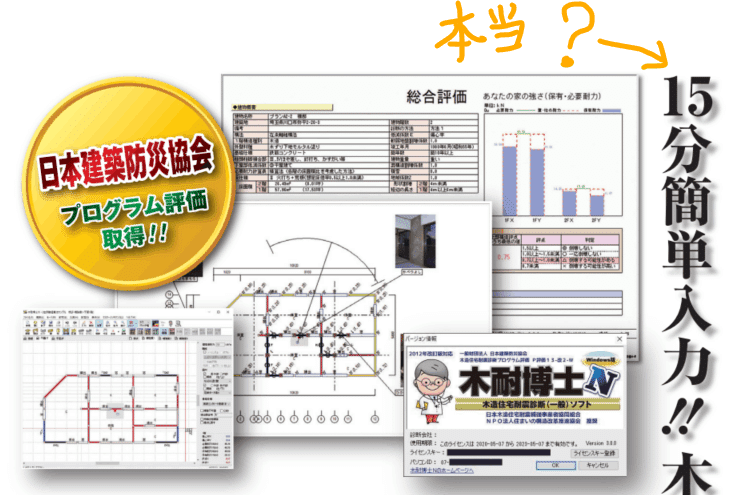

パンフレットにうたっている通り、一般的な間取りや床面積の物件であれば15分程度で耐震診断書が作成可能です。他のソフトを使って半日近く時間がかかっているという建築士の方から、誇大広告なのでは?とのお問合せが稀にありますが・・・

本当です!

【2】実際の入力手順や操作方法

では、耐震診断書の作成までを解説します。

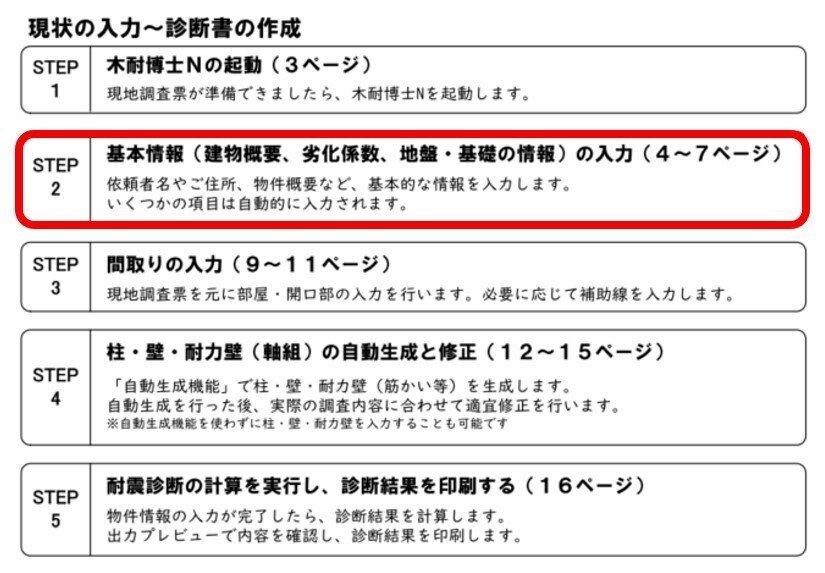

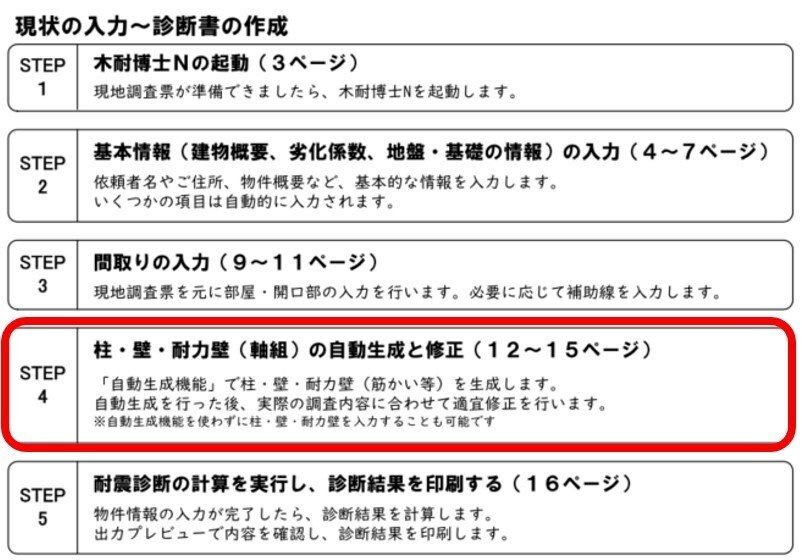

かんたんマニュアルの目次には5つのSTEPで手順を説明しています。

STEP1:インストールした木耐博士Nを起動して頂き、

STEP2:基本情報の入力 から解説致します。

ここでいう基本情報とはサンプル現地調査票の1枚目の項目に該当します。

これを木耐博士Nで入力するとこのような画面になります。

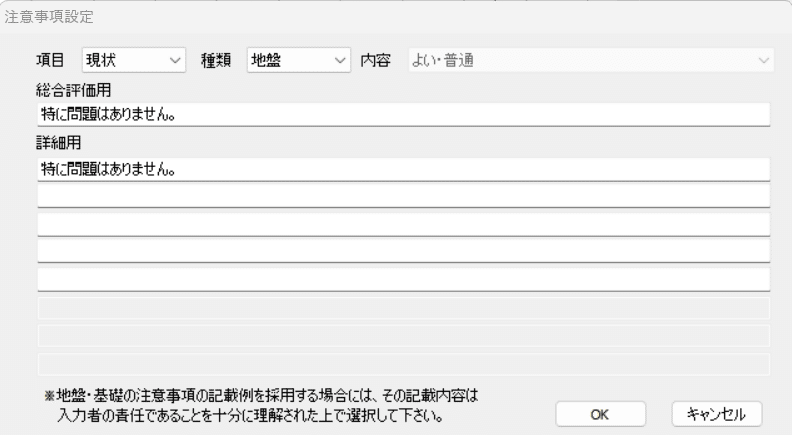

建物概要の入力の次は劣化度や地盤・基礎などの入力となります。

STEP3:間取りの入力

基本情報の入力が終わりましたら、平面図の間取りの入力になります。

調査票の平面図の間取りを、木耐博士NのCAD画面に入力していきます。

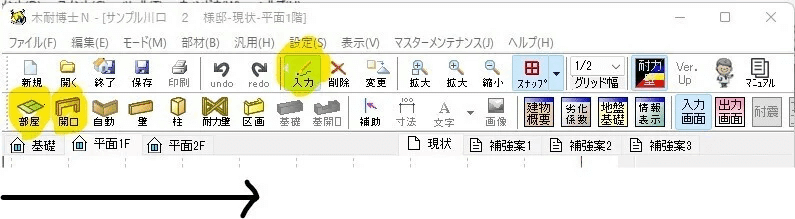

入力手順は「木耐博士Nのアイコンの左から」と覚えてください。

一番左にあるのが「部屋」アイコンなので、

「部屋」⇒「開口」⇒という順で入力を進めます。

「部屋」や「開口」は削除や変更でなく入力をしたいので、『入力』モードのアイコンをその前に押してから進めてください。

最初は分かりづらいと思いますが、使ったアイコンは下記の3つだけです。

①入力・削除・変更モード = 入力モードを選び

②部屋や開口のアイコン = 左から順に作成していく

STEP4:自動生成と修正作業

アイコンの左から順に、部屋→開口部と進めると、次にくるのが

「自動(生成)」アイコンです。

これは名前の通り、その右側にあるアイコンの、

壁・柱・耐力壁(+基礎)を自動で作成してくれる

とても便利な機能になります。

生成内容は細かくカスタマイズもできますが、最初はそのまま「自動生成開始」のボタンを押してください。

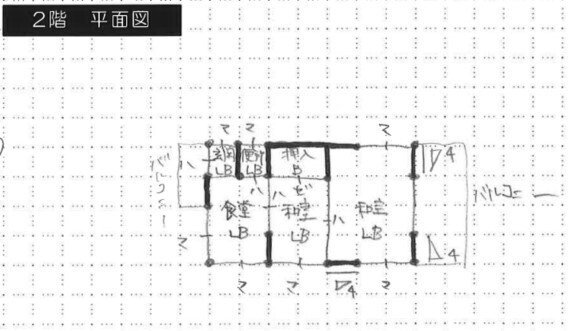

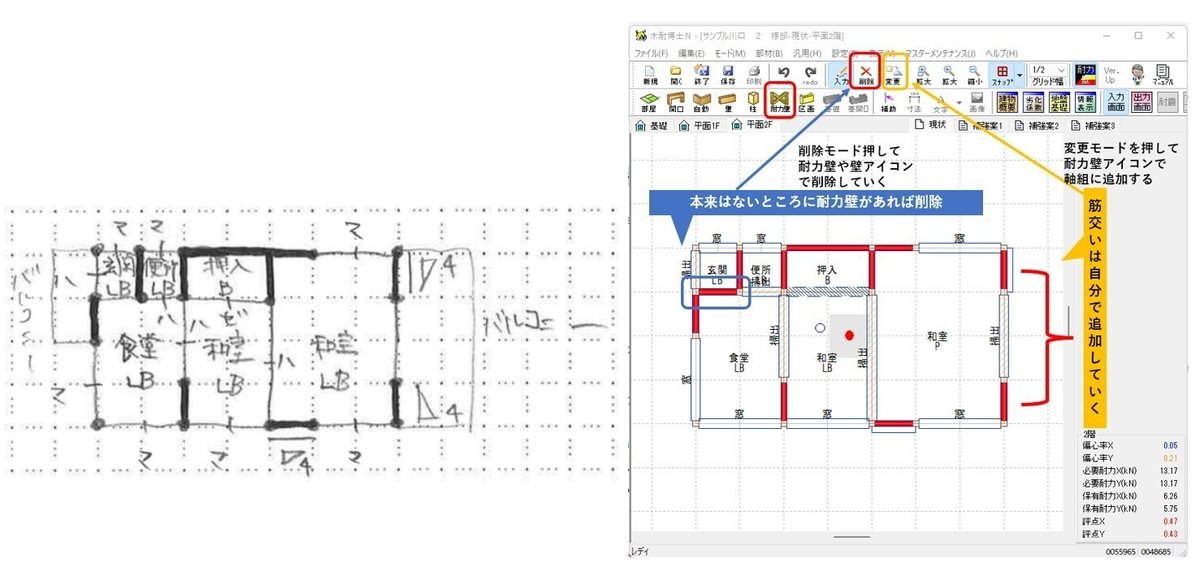

すると2階の平面図では下記のように、柱・壁・耐力壁(&基礎)が一瞬で作成されます。

とても便利な自動生成機能ですが、万能ではありません。

自動で余計なものを作成していないか確認して、不要なものがあれば

修正モード や

削除モード で

を編集を行ってください。

具体的な例で説明をします。

下記は2階を自動生成した状態ですが、左上の玄関を入ってすぐに壁でふさがれてしまっています。

現地調査票の平面図と見比べてても一目瞭然ですね。

また右側の和室にある15×90の筋交いを3箇所追加する必要があります。

こちらを手入力で追加して頂く必要もございます。

(入力モードの右側にある)削除アイコンや編集アイコンを使って正しい情報に修正して頂く必要がございます。

それらの修正ができたら、バルコニーやポーチなどの区画も追加して頂くと入力が完成します。

STEP5:耐震診断と印刷・保存

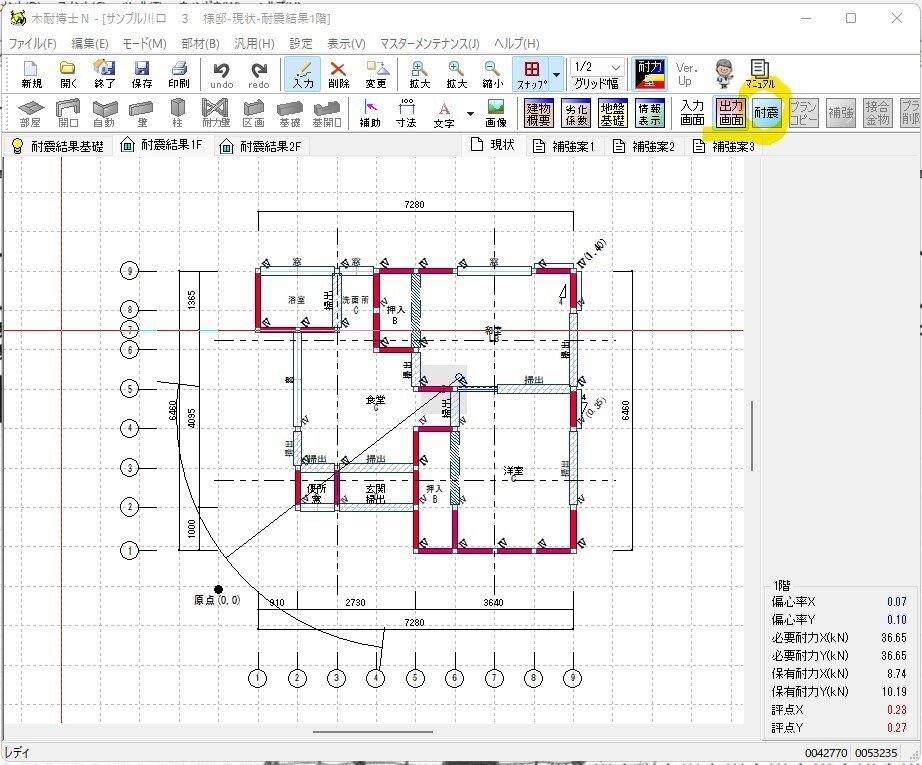

このように調査票の情報の入力が全て終えると、耐震性がどう判定されるか確認してください。

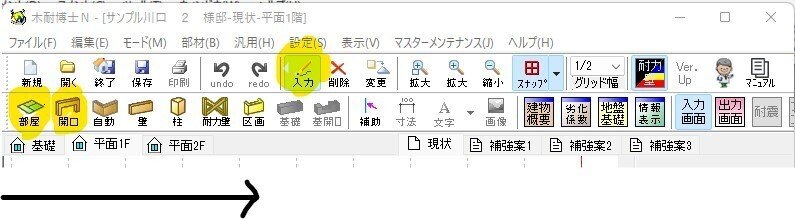

アイコンで「出力画面」を選び、

「耐震」ボタンを押して頂くと、

入力された内容を元に耐震診断の計算を数秒で行います。

耐震診断の計算結果は、右下に

偏心率

必要耐力

保有耐力

評点

として、X方向・Y方向の方向別に算出されます。

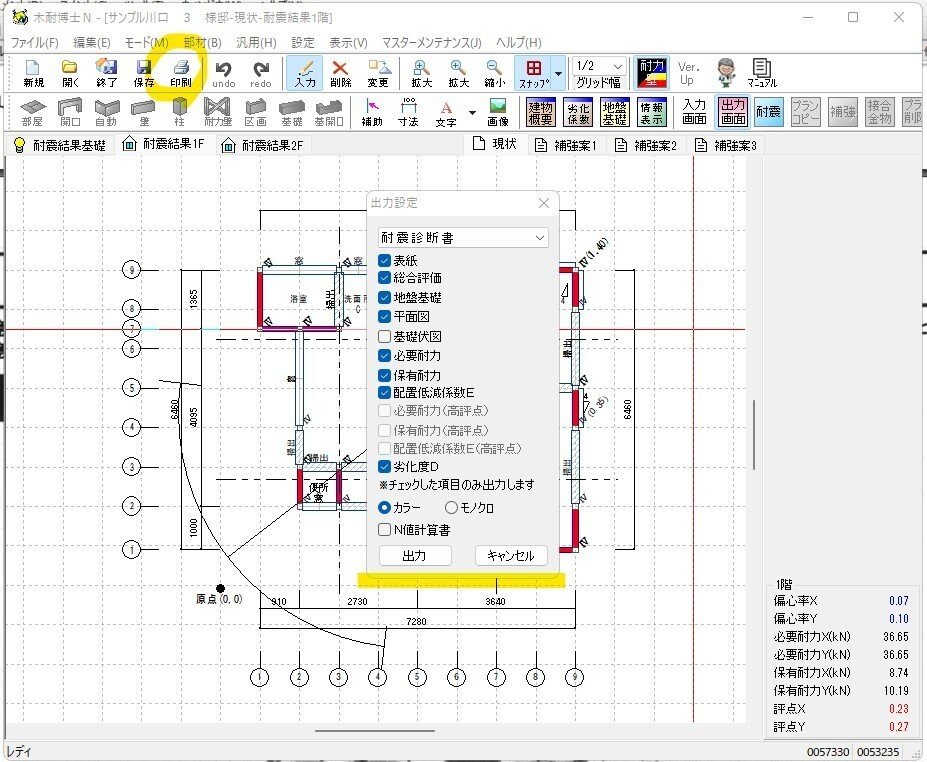

あとは左上の保存ボタンで保存するか、

印刷ボタンを押して印刷してください。

印刷ボタンを押すと、どの項目を印刷するか、カラーか白黒か等を選べるようになっております。

PDFアプリがPCにインストールされていれば、PDFデータにすることも可能です。

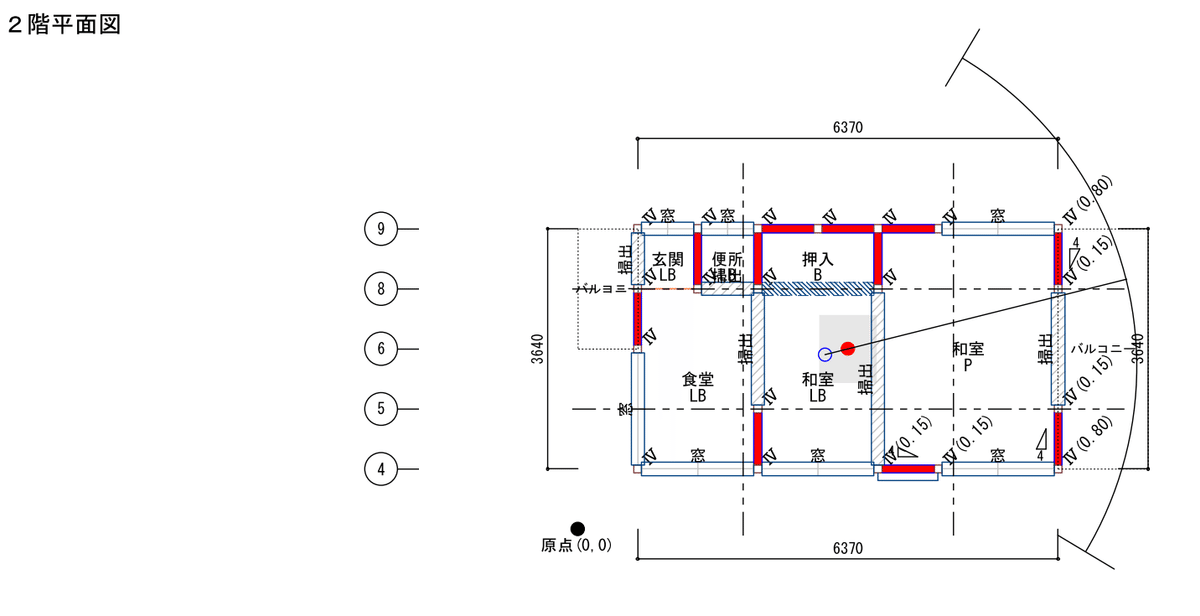

評点・1F・2Fの各ページは下記のように印刷されます。

以上が耐震診断書の作成までの流れになります。

今回作成した耐震診断書のPDFを下記からダウンロードできますのでご参照下さい。(注意:全ページでなく一部をPDF化しています)

■本物件の補強案の動画です(Youtube 約15分)

診断結果からどのように補強プランを作成すべきかをまとめております。

■お問合せ

木耐博士Nや実案件に関するご質問やご相談についてのお問合せは下記までご連絡ください。

エイム㈱ 大阪特販事業部 担当 田中

電話:06-6101-0816

FAX: 06-6101-0817

Mail:tanaka@aimkk.com