1992年版九州百名山全山踏破の山「有明山」

2010(平成22)年2月28日対馬有明山の登山

これが1992年版九州百名山の全山踏破の日となった。1座目の1969年9月の古処山から951回の山行を数え40年目での踏破である。

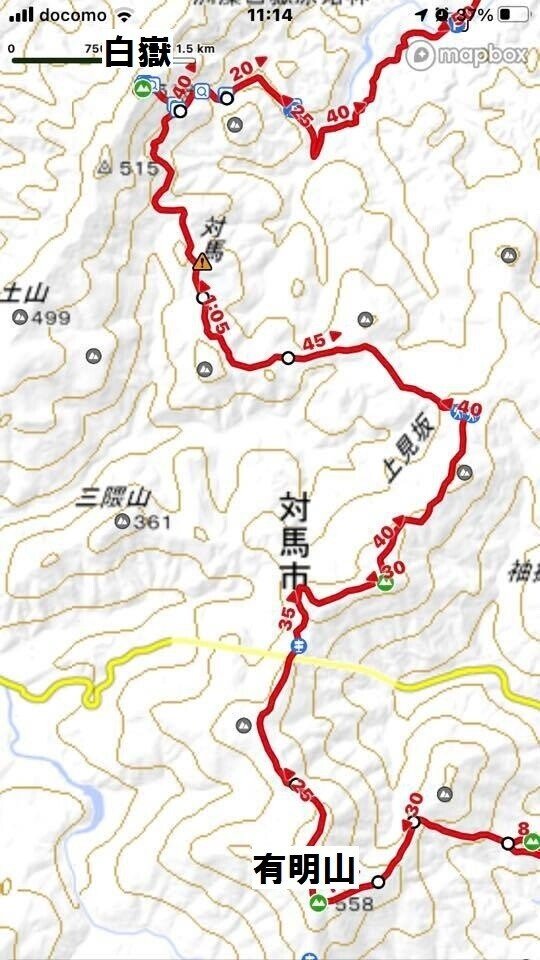

2/28博多港第2ターミナル00:10~(フェリー4,450円)~4:50厳原港(船内休憩)7:10→八幡神社7:20→清水山三の丸7:35→一の丸210m7:50→成相山分岐318m8:30→9:10有明山9:30→成相山分岐→10:30登山口→(観光)→万松院・昼食→厳原港13:15~(ジェットフォイル7,700円)~15:30博多港第1ターミナル

土曜夜の雨も上がって厳原の港は出迎えてくれた。早朝の船は、船内での休憩を確保してくれ7時まで休むことにした。下船し街中を通り八幡神社へ。ここから民家を抜けるようにして、清水山三の丸を目指す。

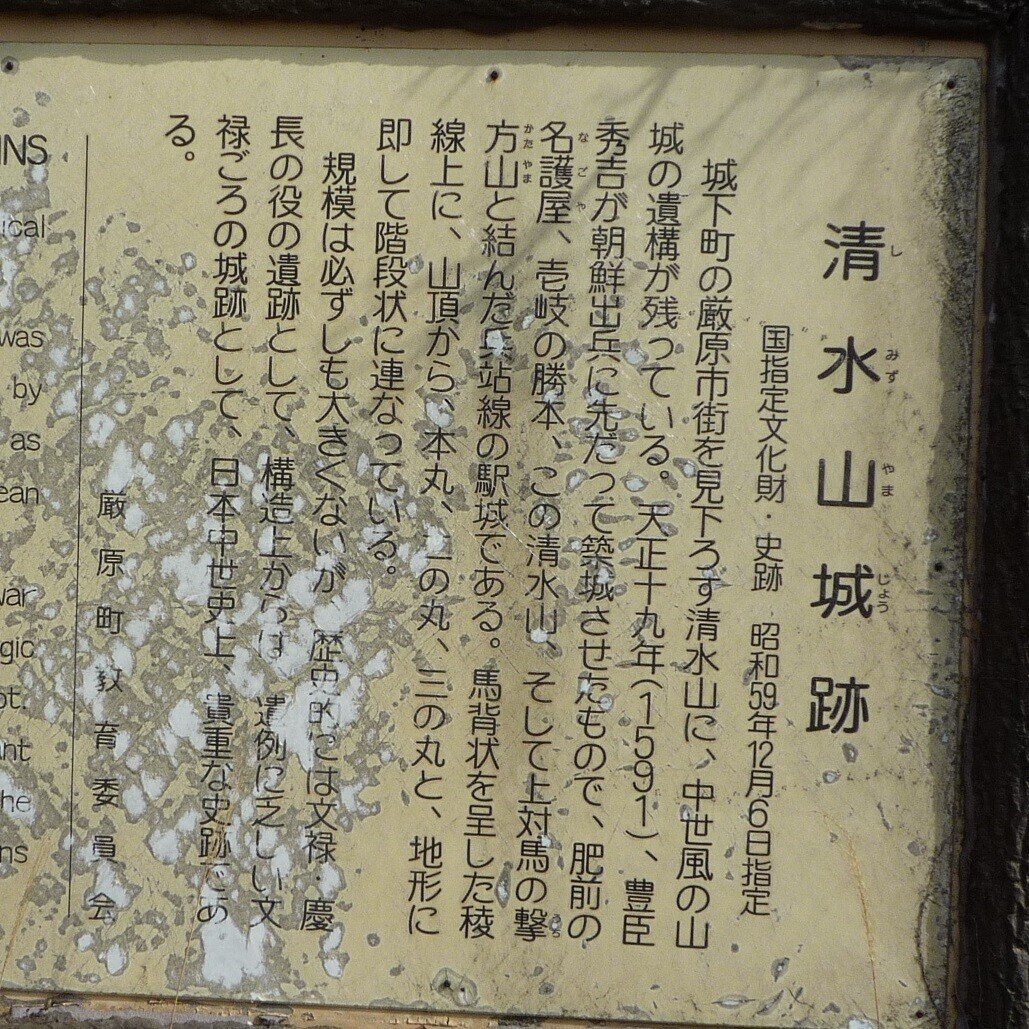

二の丸、一の丸と続くこの山城跡は、豊臣秀吉が朝鮮征伐のため築いたものである。大河ドラマ篤姫を見ていたので、その時代に思いを馳せる。この後は照葉樹間の気持ちのいい山道を辿る。

山頂一帯は草原状で天気も良く、気持ちよく休憩した。北に白嶽、南に対馬最高峰の矢立山が望まれた。

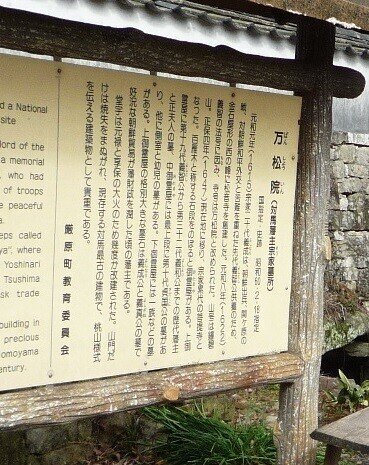

厳原港を見下ろしながらのんびりと下山し、麓の万松院を見学、豊臣時代にタイムスリップし帰路につきました。

九州百名山の踏破の記録

1992年4月「九州百名山(第1版)」が発行されて間もなく私も購入したが、しばらくは本棚の飾りになっていた。愛用のガイドブックが古くなり、この本が気になり始め平成20年頃より積極的に目指すことになった。

1992年6月本購入時点 すでに52座踏破済

1999年10月までに4座(福智山・八郎岳・金比羅山・洲藻白嶽)

2005年6月までに5座(仰烏帽子山・白髪岳・石堂山・夏木山・高祖山)

この後、2008年5月から本格的に挑戦する。

2008年11月までに12座

2009年11月までに24座

2010年1月10日 七ツ岳、鬼岳

2010年2月28日 有明山の登頂で100座踏破

この前後、2002年に改訂され「新九州百名山」となっているのを知った。それも山が大きく変わっているのである。信じられないと言っても誰も聞いてはくれない。深田久弥著書「日本百名山」のように個人で決めた名山ではないので、時の流れで名山が変わるのだ。また、いつの日か出版社の思惑や、編集委員の企画かで「新新九州百名山」が選定され発行されるであろう。(この個所は2010年時のコメントだが、予想通り2011年4月には九州百名山地図帳として新たな百名山の本が発売された。)

なお、2002年版「新九州百名山」は同年8月に全山踏破し、九州百名山地図帳では屋久島太忠岳のみを残している。