2024年12月のシストレ投資成績と1月考察🤖

システムトレードの結果です。使われている基本的な戦略・戦術についてはこちらをご参照ください。

12月はシストレ以外には、裁定の試行錯誤の一環として10月にポジションを持ったキャッシュアンドキャリーの裁量取引をクローズしました。

なお、以下の条件を満たすものはシステムトレード結果に含めています。

複数のモニターを使って人力で値動き等を監視しなくていい

24時間、仕事中でも寝ていても取引(注文、約定、決済)ができる

取引作業=パラメータ準備をしてプログラムを流すだけ

取引作業時間はマーケットチェックも含めて1日平均30分以内(普段は基本10分以内に収めたい)

特に最後の点は「時給」という観点からも重視しています。例えば1日の収益が+60ドルだったとして、ザラ場中ずっと張り付いていれば6時間半で時給換算すると時給10ドル以下。Chick-fil-Aでバイトしていた方がよっぽど稼げますが、シストレで朝出掛ける前に10分使ってシステムを走らせるだけなら60ドル/10分換算で、時給360ドルになります。

シストレ結果:2024年12月損益 +$16,548.55

12月で特筆すべきは、18日のFOMCと20日のトリプルウィッチングデーでした。トリプルウィッチングでは、個々の株式、株式インデックス、上場投資信託に紐づく6.5兆ドル近くのオプションが期限切れになりました。

メジャーSQを控えたFRB政策金利発表では2025年利下げ見通し半減でマーケットに衝撃を与え、市場ポジション調整の流れが加速したことから週末~翌週初にかけて一気に約定。クリスマス休暇前の時点で5770ドル利益確定できいたので安心して休暇に突入できました。

休暇中に普段できなかった過去取引の分析を行ったところ、いろいろと改善点が見つかったので、ザラ場中のモニタリングロジックや閾値を変更しました。

思えば2024年に一年間運用してきたシストレの原型が出来上がったのが2023年の年末で、今回も同じように年末はひたすらプログラミングしていました。

そして最終週に新ロジックで運用開始したところ、異常値だと思っていた11月を超えて大量約定されてびっくり。鳴かず飛ばずだったシストレくんが最後の最後にバックスクリーン越えの特大サヨナラホームランを放ってくれました。

が、30日はダウも一気に急落して荒れた日でしたし、年末の大量ポジションクローズという季節的要因もあったと思います。月末の収益爆発は一過性の一発屋だったのか、新ロジックのおかげだったのかはまだなんともいえず、真価を問うのは1月以降になりそうです。

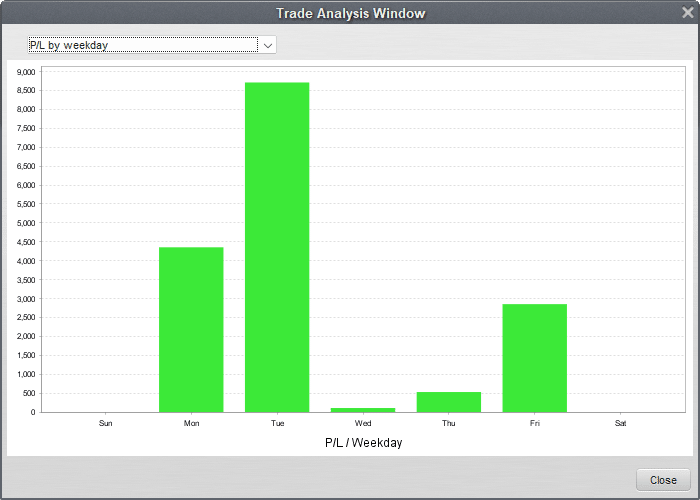

損益確定日ベースの曜日別損益グラフをみると週初と週末に集中してます。水曜、木曜は少ないという傾向は11月と同じだったので、曜日別の傾向としてポジション調整の参考にできそうです。

時間帯別の約定数としては寄付き後~昼前まで(米国市場にお昼休みはないので前場という単語はありませんが)と、引け間近に集中するという傾向も11月と同様。一部寄り付き前や夜8時台に約定したレアケースもありました。

キャッシュアンドキャリーアービトラージ

冒頭で触れたキャッシュアンドキャリートレードは10月14日に12月限で組成し、ポジションを取った際のスプレッドは-65.40(=-654ドル)でした。

SQ期限ギリギリまでホールドしていると値が跳ねるリスクがあるので前日の寄付きに解消して-7.7でExit。差分は577ドル。手数料除くと571.80ドルで利率としては5.3%の結果となりました。

キャッシュに付利されるIB証券の利息よりは資金効率が高く、リスクフリーレートよりも高く取れましたが、ホールド期間中の買付余力減少を考えると追加でザラ場中にロジックを走らせるほど効率的な投資とは言えなさそうです。

一方でふと気になったのはS&P 500指数とSPY(指数連動ETF)の差分。10*SPY-SPXで1ドル以上振幅が起こっているので、SPY100単位なら手数料を差し引いても数ドル取れそうです。ほぼ勝率100%で2ドルの鞘を取れるなら100回で200ドル、1000回繰り返せば2千ドルです。

指数自体は直接取引できませんが、Poor Man's Covered CallのようにDITMの(デルタの絶対値が1になる)オプションを使ってやれば本質的価値だけ取り出せるので、疑似的ポジションを組成してスプレッドトレードのネタとして使えるかもしれません。

1月の考察と見通し

大統領選など不確定要素があったものの、終わってみれば爆上げで終わった2024年。大手エコノミストの経済予測ではその勢いが続かない見方が多いですが、まずは2025年1月を乗り越えることができるかが最初の試金石となりそうです。

投資家界隈では、長年「1月効果」(January Effect)というアノマリーがまことしやかに囁かれていました。米国株式は一般的に1月のパフォーマンスが他の月よりも好調になる傾向があり、この伝統にはいくつかの要因が挙げられていました👉

タックスロスハーベスティング:キャピタルロスを請求(納税義務が軽減)するために年末に損出しをすることあります。その結果、12月には株価が下落し、1月には買いが再開されて上昇する可能性があります。

ウィンドードレッシング:機関投資家がファンドの成績を調整するため、ファンド決算前後に売却と買戻しによるお化粧直しが行われます。

年末ボーナス:年末ボーナスが市場に注入されると、1月の投資活動が活発になり、需要と株価の両方が押し上げられます。

が、過去形で書いたように最近では通用しなくなっているようで、それよりはイベントドリブンの相場が続きそうです👉

1月6日:コンシューマー・エレクトロニクス・ショー(CES)が7日から10日まで開催。前日から基調講演が行われ、エヌビディア (NVDA)CEOのジェンセン・フアン(黃仁勳)、インテル (INTC)、アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD)、Samsung、Sonyによる講演と製品発表はテック株にも影響を与えるかもしれません。

1月8日:FRBが12月FOMC(金融政策会議)の議事録発表。12月にドットチャートショックを起こした内容なので注目したいところです。

1月20日:トランプの米国大統領就任式。伝統的には単なる儀式の日ですが、就任初日に国境警備から石油・ガス探査までの問題を扱う一連の大統領令に署名することを約束しただけに無風で済まない可能性もあります。

1月29日:1月FOMC。現時点ではレート据え置きが9割弱のマーケット予測となっていますが、12月のようにレートは予想通りでも一波乱あるかもしれません。

それ以外は毎月の定例として、月前半に経済指標が集中、中旬にCPI&PPIとなっています。

去年はまだシステムロジックの改善前であったにも関わらず1月は結果がよかったので期待したいところです。一方で、もともと元旦(ニューイヤーズデー)とマーチン・ルーサー・キングJrデーで休みが2日あった1月ですが、今年はジミー・カーター元大統領の追悼日があり1月9日も休場となるので黙々とシストレくんのがんばりを見守っていきたいと思います。

🤞