ブラームス:交響曲第3番 0.「逆説の魔法」

交響曲第3番が出来るまで...

ブラームスにとって3曲目となる交響曲第3番は彼が50歳の時に作曲されました。

21年の歳月をかけて作曲された交響曲第1番 作品68は1876年に初演され、

翌1877年にはほんの4ヶ月で交響曲第2番 作品72を書き上げました。

それから約6年経った1883年、ドイツのフランクフルト近郊ヴィースバーデンに夏の間住居を借り、そこで書かれたのが交響曲第3番 作品90です。

ヴィースバーデン(Wiesbaden)は名前の通り、温泉(Bad/Baden=英語 bath)で有名な街で、カール大帝(9世紀)の時代から温泉で名が知れていました。

さて、ベートーヴェン的な交響曲第1番、

シューベルト的、牧歌的な交響曲第2番と比較しますと、

交響曲第3番はシューマンを非常に意識した作品となっています。

(交響曲第4番はバッハ的でしょうか..!)

着手から初演まで

1883年5月ごろ、ヴィースバーデンにて本格的な作曲に着手、1883年10月には総譜、2台ピアノ版、ピアノ連弾版共に書き終えられ、ウィーンにて友人たちを招いて2台ピアノ版を友人達に演奏しています。

(ブラームスは自分の作品にあまり自信のない人だったので、大規模な曲を発表する前に信用できる友人達にピアノ版を聴いてもらい、いつものようにフィードバックをもらっていました…)

1883年12月2日、ウィーン楽友協会にて、友人のハンス・リヒター指揮のもと、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会にて初演されました。

初演そのものは大成功に終わり、クララ・シューマンからはこのような賛辞が贈られました。

クララ・シューマン

「何という作品!何と詩的なのでしょう!全体を通しても和音の移ろいに一体感があり、しかし楽章ごとにまるで血の通った宝石のような作品です。」

Welch ein Werk, welche Poesie, die harmonischste Stimmung durch das Ganze, alle Sätze wie aus einem Gusse, ein Herzschlag, jeder Satz ein Juwel!

しかし1883年はいわゆる標題音楽的思想を持つワーグナーが亡くなった年で、2月のワーグナーの死からまだ間もない中での初演ということもあり、反発も尚更だったようです。

エドゥアルト・ベルンスドルフ(Signale für die Musikalische Welt 紙)

「幸いにもこの交響曲は長くない。[…]しかし割と短いはずなのに退屈だ。」

Lang ist die Symphonie glücklicherweise nicht, aber […] sie wirkt trotz ihrer verhältnismäßigen Kürze doch langweilig.

様々な声が飛び交ったにもかかわらず、ブラームスはあまり反発には目を向けず、割と満足だったそうです。

「自由に、しかし...?」

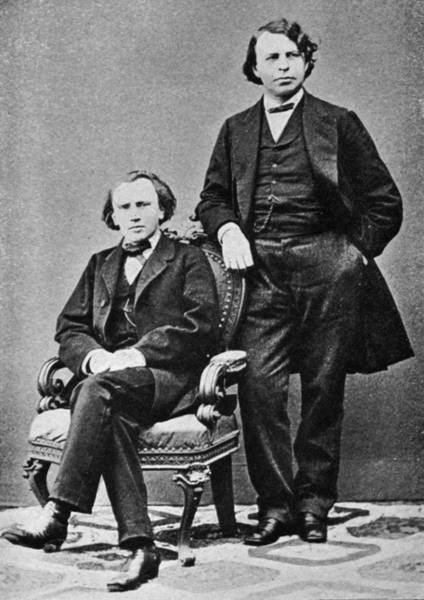

生まれてから青春期までをハンブルクで過ごしていたブラームスは当時名の通っていたシューマンのもとで作曲を学びたいと考えており、そのため何度も手紙を送ったり、自分の書いた曲をシューマンに送っていました。

しかし返事は来ず、手垢のついた楽譜も送り返されたこともありました。

そこでたまたまハンガリー人の友人 ヨゼフ・ヨアヒムと演奏旅行にてデュッセルドルフを訪れた際、シューマンと繋がりのあったヨアヒムが「もしかしたらシューマンがいるかも知れないから彼の家に行ってみよう」とブラームスにけしかけ、あまり乗り気ではなかったものの家を訪問します。

シューマンは、ブラームスが出来たてホヤホヤのピアノソナタ第1番を演奏するやいなや、ピアニストとしても作曲家としてもブラームスのことを気に入ってしまい、シューマンと親交を結ぶようになります。そこからブラームスの人生が新たな方向へ向かうことになります。

ある日ヨゼフ・ヨアヒムが単独で演奏旅行に出かけた際、シューマン宅にブラームスとディートリヒ(共通の友人)が集まりました。

そこでヨアヒムが帰ってきた時に、何かサプライズをしようということになったのです。ここで皆が話し合い、「ヴァイオリンソナタの楽章を手分けして作曲し、誰がどの楽章を作ったか当ててもらう」というクイズ大会のようなものをすることになりました。

しかしあまり自由に作りすぎてしまうとバレバレなので一つの決め事をしました。

それが「ヨアヒムが音楽の信条としている言葉の頭文字をとって、それを主題にする」というものでした。そのヨアヒムの音楽の信条というのが、

「自由に、しかし孤独に」

Frei aber einsam

という言葉で、ドイツ語のそれぞれの単語の頭文字をつなぎ合わせると、「F (ファ) - A (ラ) - E (ミ)」となり、全員がこの三つの音を使って作曲しました。ヨアヒムが帰ってきたその日にヨアヒム自らが初見で演奏し、全楽章の作曲者を当てたそうです。

「逆説の魔法」

ヨアヒムとは生涯通して友好関係を築きました。(仲違いもありましたが)

そんな中ブラームスは、自身の音楽への信条を持つようになります。

それが、

「自由に、しかし喜びをもって」

Frei aber froh

というものです。

この言葉を見て、若干のパラドックスに「ん..?」と思う方もいらっしゃるかも知れません。このことについては様々な憶測がありますが、ブラームスが独身だったこと、頑固な性格であまり友達がいなかったことに対する自虐が含まれていると言われています。

いかにもブラームスらしいですね...

そしてこれの頭文字を繋げると「F (ファ) - A (ラ) - F (ファ)」となります。

この音型はブラームス自身たまに使っていますが、この曲ではあるカラクリを使うことでこの言葉の意味が作品内で大きな意味を持つようになるのです!

そのカラクリというのが、真ん中の "Aber" という言葉の頭文字2つをとり "Aber" とすることにより、A♭ (ラ-フラット) という音にしたのです。 なんとこの一音が魔法となるのです。

「え、何が違うの?」と思われるかもしれません。

まずこの曲の主調であるヘ長調の音階にない A♭という音を用い、さらにその A♭ 上のハーモニーを 減七和音 (diminished seventh)に変化させることにより、逆説的な単語ならではの強い抵抗や否定を感じることができるのです..!

「自由に、そして喜びをもって」という訳もたまに見受けられますが、"aber" はやはり対立や矛盾を表す言葉ですし、ヨアヒムの"aber"の使用法に遵守すると「しかし」という意味合いになりますので、やはり「しかし」という訳の方が適切でしょう。

さて、、、それでは、ブラームスによる標語とこの和音を頭の片隅に置きつつ、少し交響曲第3番を聴いてみましょう…!きっとブラームスの生き生きとしたユーモアやシニカルな笑いが見えてくるかもしれませんよ!

ブラームス: 交響曲第3番 0.「逆説の魔法」 -概説編-

Twitter: http://www.twitter.com/s_5100

いいなと思ったら応援しよう!