第18回 [プレミアリーグ第3節] リヴァプールvsチェルシー 分析・解説 『失った2ポイントと手に入れた1ポイント』

こんにちは!

海外サッカーが開幕したため、久しぶりの投稿です!

今回は、第18回目の投稿です!

第18回目は、8月29日に行われた

"リヴァプールvsチェルシー" について分析・解説をしていきたいと思います。

見てこのノートが面白い内容だと感じたら、是非SNSなどで拡散してもらえたら嬉しいです!

では本題に入っていきます。

〜試合情報について〜

"試合結果"

"メンバー"

"スタッツ"

開幕早々、ビッグマッチとなった一戦。

リヴァプールは有観客になり、

アンフィールドの要塞

が戻ってきた今、リヴァプールはその勢いを活かすことができるのか。

チェルシーは昨シーズン、トゥヘル監督になり

チャンピオンズリーグを優勝。素晴らしい選手と豊富な経験を持った指揮官の融合により、全盛期のチェルシーの勢いを纏ってきたチェルシー。

確立された"5ー2ー3"の堅守でリヴァプールをアンフィールドで打ち破ることができるのか。

お互い開幕2連勝で迎えたこの一戦。

とても激アツな試合内容でした。

結果は1ー1の引き分け。・お互いの狙い

・チェルシーが退場しても、優位を保てた理由

これについて今回は深掘って行きたいと思います!

では本編に入っていきます!!

〜第1部 知り尽くした上でのお互いの狙いとは〜

リヴァプールは"4ー3ー3"

チェルシーは"3ー4ー2ー1"

と確立されたシステムがある中での対戦。

その中でどのような狙いを持って、試合に臨んだのかを細かく分析していきたいと思います。

〜第1部-1 リヴァプール編〜

リヴァプールは、攻撃においてこのような狙いを持っていた。

4ー3ー3で保持しながら、前進する際に

"2ボランチの脇のスペース"を前進の狙い目としていた。

チェルシーはリヴァプールのビルドアップ、前進に対して

・2CBに2WG

・アンカーを1CFがカバーシャドウ

を行っていた。

そうなると…

エリオット、ヘンダーソンのインサイドハーフがレーン移動し、スペースを有効活用していた。

『WBが出れば良いじゃん!』

と思いますが

サラーとマネがしっかりWBをピン留めしていた。

チェルシーは

守備のディシプリン(規律)が確約されているため

"スペース"を捨てて"人"にフォーカスはしないそのため、リヴァプールは前進フェーズでは、上手くいっていた印象である。

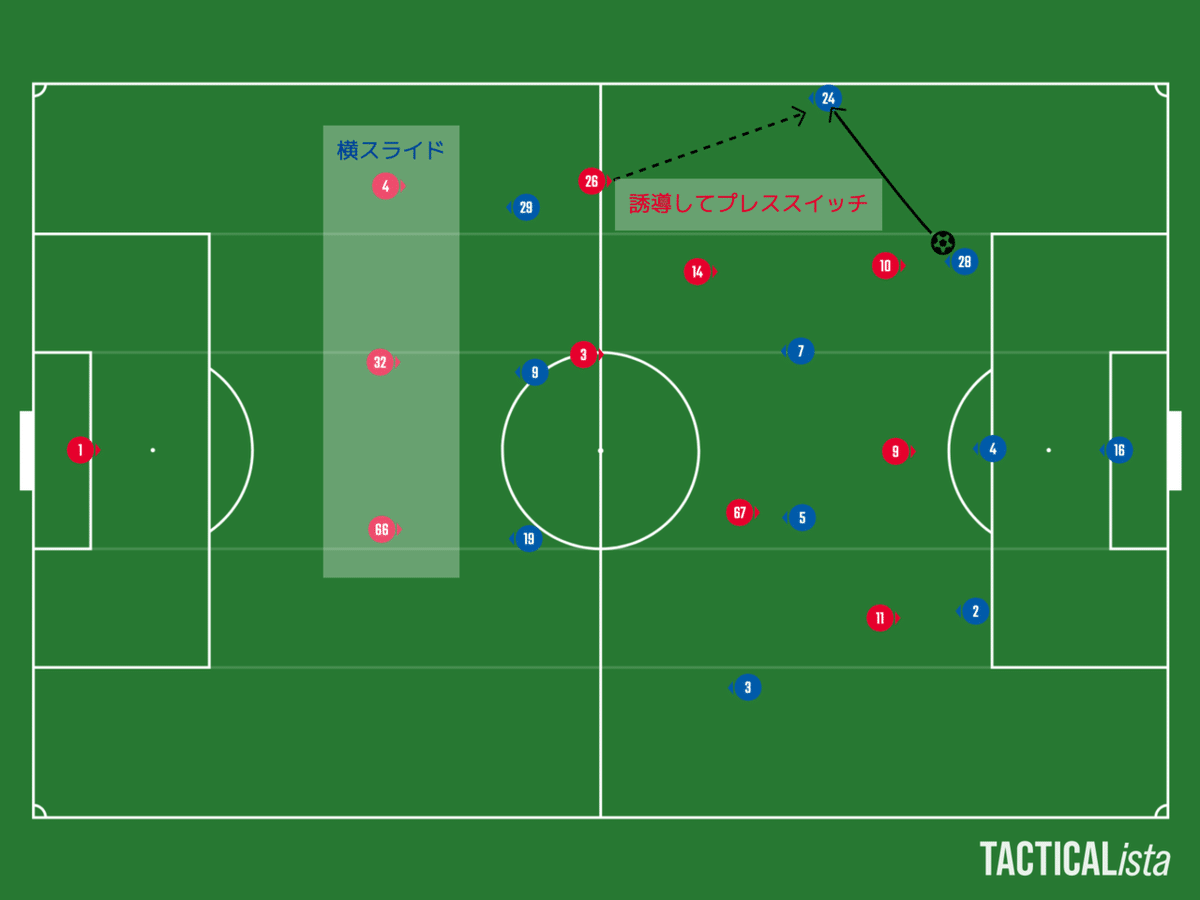

リヴァプールの守備の狙いとして

ハイブロック、ハイプレッシャーでミスを誘っていた。

チェルシーのビルドアップに対して

3CFが3CBをカバーシャドウしながら寄せつつ

3CB脇がWBにパスを出した瞬間に『SB』がプレススイッチをしていた。

それに対して最終ラインが横スライドをして、攻撃の芽を摘み取る狙いが見えた。

実際にボールの流れで

もらいにきたルカクをうまく潰せることができていた。

〜第1部-2 チェルシー編〜

チェルシーの攻撃、守備の狙いとしては

両局面とも一貫しており

ボールを保持して、優位性を取るというよりも

相手に保持をさせてショートカウンターを狙いとして行っていた。

チェルシーのストロングを生かすにも良いゲームモデルではあると私も感じた。

5ー2ー3でミドルブロックを敷きながら、相手のミスを誘い、ショートカウンターを狙っていた。

その中で特に狙っていたポイントがあった。

それは…

CB脇のスペースである。リヴァプールの両SBである

・アーノルド

・ロバートソン

この2人はサイドレーンorハーフスペースで高い位置を取り、積極的な攻撃参加が魅力な選手である。

しかしその反面ウィークポイントも生まれてしまう。

重心が前に行っている時にショートカウンターを食うと、戻りきれず、CB脇のスペースを使われてしまうケースがシーズン通して見受けられる。

今回の試合でも

マウントやハヴァーツが

ショートカウンターの瞬間にギアを上げ

その間にWBであるジェームズやアロンソが

オーバーラップするシーンが多々見受けられた。

統制された守備から攻撃に転じるスピードが速く、リヴァプールの脅威となっていた。

その結果CKからの流れで、お互い1点を取り合い、1ー1で前半終了。

スコアは同等。

しかし大きく戦況が変わった。

チェルシーが退場し、10人になった。この状況で後半はどうなっていったのか。

それについて分析していきたいと思う。

〜第2部 退場者を感じさせないトゥヘルの施策〜

10人になってしまったチェルシー。

防戦一方になると予想していたが、その予想は覆された。

いや、防戦一方だったのかもしれない。

後半のスタッツでは

シュート数

・リヴァプール14本

・チェルシー2本

ボール支配率

リヴァプールが4%上昇このようなデータが出ている。

だがデータを鵜呑みにするのは危険である。

なぜ私がそう言ってるのかを説明していきたいと思う。

チェルシーは退場してからこのようなシステムに変更をした。

カンテとハヴァーツを変え、チアゴシウバとコヴァチッチを投入し

5ー3ー1の守備ブロックを形成した。

ミドルブロックから更に下げ

"ローブロック"で構えて守備をしていた。これがリヴァプールの"良さ"をとにかく消していた。

ある程度のラインまで持ってこさせて、スペースを消して、入ってくる相手、ボールに対して対応する守備を行なっていた。

リヴァプールの強みといえば

・重心をひっくり返した時のスピードの速さ

・センタースペース、ハーフスペースで

オーガナイズを崩してから、サイドからのクロス

この辺りが主なストロングだと分析している。

つまり、チェルシーの今の割り切った守備には

この2つのストロングが全く利用できないということがわかる。

この試合を見て、リヴァプールが引かれた相手に対して、崩す突破口が少ない。

そして、それのためのタイプの選手がいない。

ということが改めてわかったことである。

これは他チームにとって

有効なスカウティング映像

になったのではないかと、分析している私は感じた。

チェルシーがライン設定を低くするということは

リヴァプールのライン設定が高くなるということが起きる。

うまくいかない時間帯が増え、攻撃的なSBのラインが徐々に高くなっていったところを見逃さずに、ロングカウンターがより有効になっていく。

ルカクのレイオフに対して、二列目が飛び出し、WBのアロンソやアスピリクエタが

スペースをうまく使ってカウンターを行っていた。

結果的にリヴァプールは

退場していない時より

退場して数的優位になった方が

攻撃の優位性、狙いが『出ていなかった』

と分析する。

それはリヴァプールが悪かったのではなく

試合状況、メンバー、今できることを

冷静にハーフタイムで分析し、実行した

トゥヘルの采配がこの試合の結果につながった。

同じ勝ち点1でも

"大きな違い"がある勝ち点1である試合であったことは間違いない。

〜まとめ〜

今回はリヴァプールvsチェルシーについて分析・解説させていただきました。

まずは、やっぱりプレミアリーグは最高です。笑

スタジアムの雰囲気、バチバチ感、巧妙な戦術とワールドクラスの質を改めて感じることができた試合でした。

お互いの狙いを出しながら、相手のストロングを上手く消したトゥヘルには脱帽しました。

これからの両チームがとても楽しみです!!

以上で終わります!!

最後まで見てくださり、ありがとうございます!

他にも投稿をしているので、是非見てみてください!

細谷龍生