令和六年八月十三日 戸隠神社(とがくしじんじゃ) 八月十四日 鬼無里神社(きなさじんじゃ) 長野県長野市

12日から2泊で戸隠キャンプ場へ(見出し写真は、途中、志賀草津道路見晴台付近からの景色)。こちらのキャンプ場は、洗い場ではお湯も使え、トイレも清潔、シャワーも完備、さらに近くに温泉有りとなかなか快適なキャンプ場であった。

そしてこの場所から徒歩30分程度で戸隠神社の奥社に行けるため、翌日早朝より参拝に向かう。

戸隠神社は、奥社・中社・宝光社・九頭龍社・火之御子社の五社からなるが今回は全てに参拝する時間はなく、奥社の他に中社のみの参拝となった。

奥社の御祭神は天手力雄命(あめのたちからおのみこと)、中社は天八意思兼命(あめのやごころおもいかねのみこと)、火之御子社は天鈿女命(あめのうずめのみこと)、宝光社は中社祭神の御子神の天表春命(あめのうわはるのみこと)など神話に登場する神々である。これらの神々以外は地主神として水と豊作の神の九頭龍大神が祀られている。

奥社に続く参道の入り口にある鳥居。下馬と彫られている石は「下馬石(げばせき)」といい、ここから先は何人たりとも馬や駕籠から下りなければならないという標らしい。参道を進むと随神門が見えてくる。

神仏一体であった戸隠信仰は、明治初年の神仏分離で仏教的なものは一掃され、神社神道として歩むことになる。

両脇に樹齢四百年といわれる杉の大木が聳える参道を行くと九頭龍社と奥社に辿り着く。

こちらが九頭龍社。天手力雄命が奉斎される以前に地主神として奉斎され、心願成就の御神徳高く特別な信仰を集め、また古来より水の神、雨乞いの神、虫歯の神、縁結びの神として尊信されているとのこと。

右手の石段を登ると奥社。

奥社は、日本神話にある、天照大神が天の岩屋にお隠れになった時、無双の神力をもって、天の岩戸を開き、天照大神をお導きになった天手力雄命を戸隠山の麓に奉斎した事に始まる。

奥社の左手にも建物があるがネット上にも情報が無く、よくわからない。

昼食と温泉を兼ねて中社へ。中社は奥社からバイクで30分程の旅館や食事処が立ち並ぶ場所にある。

こちらの鋼鉄製の鳥居は西参道入口に立っている。正面の大鳥居は木製だという。

社殿天井には平成十五年に復元された狩野派の天才絵師、河鍋暁斎によって描かれた「龍の天井絵」があったらしいが、事前の勉強不足のため見逃す。

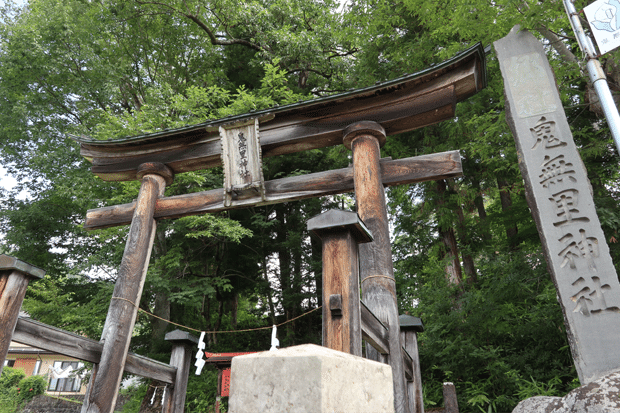

14日11時頃にテントを撤収し帰り支度。キャンプ地から国道36号線を下ると鬼無里(きなさ)神社がある。とにかく木製の鳥居が趣深く目を引く。これほど美しい木製鳥居に出会うのは初めてかも知れない。

鳥居から真っ直ぐの石段を登ると境内というよりも広場のような場所に本殿が鎮座する。

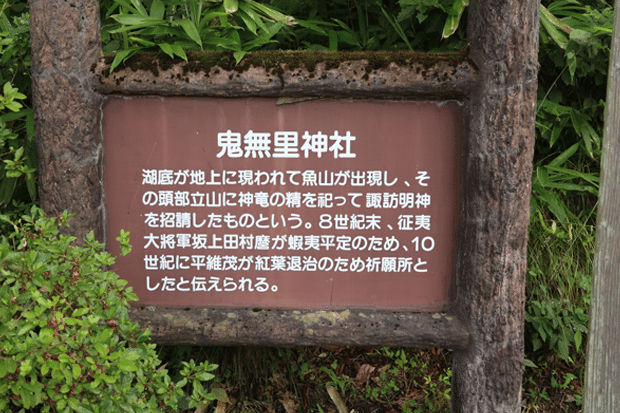

創建は不詳。ご祭神は建御名方命(たけみなかたのかみ)と八坂刀売命(やさかとめのかみ)。

鬼の無い里・きなさという地名の由来は諸説あるらしいが、有名なのは本殿前にもイラストの立て看板がある「鬼女紅葉(きじょもみじ)伝説」である。

以下公式サイトより。

『今から千年以上前の平安時代、源経基(みなもとのつねもと)の寵愛を受けた紅葉という美しい女性が京の都から流され、この地にやってきました。紅葉は、東京(ひがしきょう)、西京(にしきょう)、二条、三条などの名をつけて都を偲び、人々に都の文化や読み書き、医術などを伝えて暮らしていました。ところが、いつしか兵を集めて山賊を仲間にし、力づくでも都に上ろうと考えるようになりました。人々は紅葉を鬼女と呼ぶようになり、それを知った京の朝廷は平維茂(たいらのこれもち)に討伐を命じ、紅葉は33歳で命を落とします。以来、水無瀬と言われていたこの地は、鬼のいない里「鬼無里」と呼ばれるようになりました。いまも鬼無里には、東京、西京など京にちなんだ地名や紅葉が暮らした内裏屋敷跡が残っています。』

奥社では、社務所の受付開始時間までに参拝を終えてしまったため、御朱印を頂くのは諦めた。(写真は中社の御朱印)

龍神ボニーとともに、龍神様の神社を巡る 84