令和六年五月五日 秩父神社(ちちぶじんじゃ) 埼玉県秩父市/渋川八幡宮(しぶかわはちまんぐう) 群馬県渋川市

どちらの神社も捨て難く、二つの神社の距離が70km強と梯子ができそうだったため、欲張る。日帰り下道300km程度のちょっとしたツーリングとなった。

最初は秩父神社へ。

「創建は、平安初期の典籍『先代旧事紀-国造本紀-』によれば、第十代崇神天皇の御代に知知夫(ちちぶ)国の初代国造に任命された八意思兼命(やごころおもいかねのみことの)十世の子孫である知知夫彦命(ちちぶひこのみこと)が、祖神をお祀りしたことに始まるとされており、武蔵国成立以前より栄えた知知夫国の総鎮守として現在に至る。」(公式サイトより抜粋)

御祭神は、八意思兼命、知知夫彦命、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、秩父宮雍仁親王(ちちぶのみややすひとしんのう)の四柱。

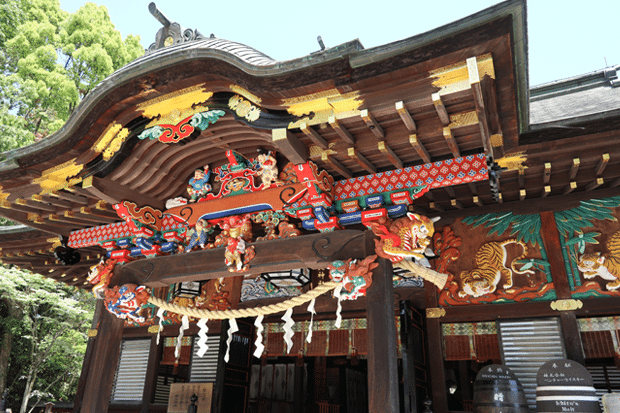

とにかく装飾が美しく、キャラクターの造形も素晴らしい。

拝殿正面左の子虎とたわむれる「子宝 子育ての虎」の彫刻は、名工 左甚五郎が家康公の威厳とご祭神を守護する神使として彫ったものと伝えられている。

次も左甚五郎のものとされる「つなぎの龍」。

秩父観音霊場札所十五番である少林寺の近くの天ヶ池に住みついた龍があばれた際には、必ずこの龍の彫刻の下に水溜りができていたことから、この彫刻を鎖で繋ぎ止めたところ、その後、龍は現れなくなったという伝説が伝わる。

こちらは本殿裏の中央に施された、神社のシンボルキャラクターにもなっている「北辰の梟」。体は正面のご本殿に向き、頭は正反対の真北を向いて昼夜を問わずご祭神を守る。御祭神である妙見様(天之御中主神)信仰は、北極星を中心とした北辰北斗の信仰であり、この梟の見ている方角に妙見様が出現することからも、御祭神と特に縁りの深い瑞鳥(ずいちょう:めでたいことの起こる前兆とされる鳥)であると考えらている。

最後は「三猿」。三猿といえば日光東照宮が有名であり、古来の庚申(こうしん)信仰にちなんで、「見ざる・言わざる・聞かざる」であるのに対し、同じ徳川家縁りの神社であるにも拘わらず、こちらの神社の三猿は「よく見て・よく聞いて・よく話す」お元気三猿として親しまれている。

御祭神は伊勢の内宮にお祀りされる天照大御神、日本の総氏神さま(公式サイトより 以下同様)

御祭神は伊勢の外宮にお祀りされる豊受大御神、日の神に仕える五穀豊穣の神さま

御祭神は須佐乃男神、悪疫退散の神さま

御祭神は建御名方神(たけみなかたのかみ)・八坂刀賣神(やさかどめのかみ)、

風水守護・旅行安全の神さま

御祭神は倉稲魂神(うがのみたまのかみ)、商売繁盛の神さま

御祭神は禍津日神(まがつひのかみ)、災禍を直す神さま

天満天神社

御祭神は菅原道真公、学業成就の神さま

続いて渋川八幡宮へ。鳥居前の一対の巨大な破魔矢が目を引く。

向かいの駐車場にBonnyを止める。街中に駐車の際はいたずらされないかと心配になるが、神社の駐車場は参拝者が何かをするとは到底考えられないのでいつも安心して停めさせてもらっている。

渋川八幡宮には「日本のまんなか 総鎮守」という冠標語がある。

渋川市は、日本の主要四島で最北端の北海道宗谷岬と最南端の鹿児島県佐多岬を円で結んだ中心に位置しているため、「日本のまんなか」「日本のへそ」と言われれているらしい。関西人の私としては、これまで「日本のへそ」は経135度・北緯35度の交差点にある兵庫県西脇市だと思っていたので、「日本のへそ」は二つあることになった。この流れで少し調べるてみると、なんと捉え方の違いで全国に二十箇所近くあるようだが、特に諍いもなくそれぞれのアピールになっているのであればそれはそれでいい気がする。

渋川八幡宮は「建長年間(1249〜56年)に、渋川義顕により鎌倉の鶴岡八幡宮を勧請して創建され、長尾景熙が康元年間(1256〜57年)に諸社殿を造営したと伝えられている。白井城主長尾氏は城の裏鬼門除けとして崇拝し、そのほか岩櫃城主 大戸氏や甲斐の武田信玄公も崇敬された。」(公式サイトより抜粋)

御祭神は応神天皇。

また、宮司の小野善一郎氏は、最古の祝詞とされ神道でもっとも重要視されてきた祝詞である「大祓詞(おおはらえことば)」を世に広く伝えようとされているようだ。私も基本的に毎日神棚に奏上しているが、以下の祓い清める「例え」の箇所が気に入っている。

科戸の風の天の八重雲を吹き放つ事の如く

朝の御霧タの御霧を 朝風タ風の吹き沸ふ事の如く

大津邊に居る大船を 融解き放ち 艫解き放ちて大海原に押し放つ事の如く

彼方の繁木が本を 焼鎌の敏鎌以ちて 打ち掃ふ事の如く

さて鳥居をくぐる。すぐに「百度石」がある。

まず参道左手にある「登龍門」と書かれた岩山に登るため手水舎で心身を清める。

立て看板にグッときたりする。

岩山頂の磐座にお参りし、本殿へ。

とにかく緑に囲まれた神社である。

本殿左手前に鳥海石の「亥」が鎮座する。このほかにも境内には自然の造形による鳥海石の十二支石が祀られており、様々なご利益をもたらすとされている。

拝殿の彫刻は秩父神社と正反対の「侘び寂び」調だが、こちらもまた良い。

本殿左隣には出雲大社が鎮座する。

こちらが鳥海石による干支群。

この鳥居をくぐると七福神の祠が連なる。

続いて祖霊社、天満宮、本殿遺構

そして子授子宝石。

今回から新しい御朱印帳を使用する。神社用は三冊目で今回も「織物御朱印帳OKO」さんの作品を選ぶ。少し元気が欲しかったので北斎の「登龍の不二」をモチーフとした桐生織のダイナミックな絵柄を発注するが、すぐには納品できないという。理由は、

OKOさんは作り置きはしない。

メーカーがよく口にする「在庫コストを抱えることは回避したい」とは全く異なる理由である。その内容はOKOさんのnoteに詳しい。このような信念で作られる御朱印帳には滅多にお目にかかれないのではないかと思うし、その最初の出会いが何の事情も知らない偶然であったことにも感謝している。きっと四冊目もお願いすることとなるだろう。

龍神ボニーとともに、龍神様の神社を巡る 81