28.ここに骨を埋めます

採用されやすい一言

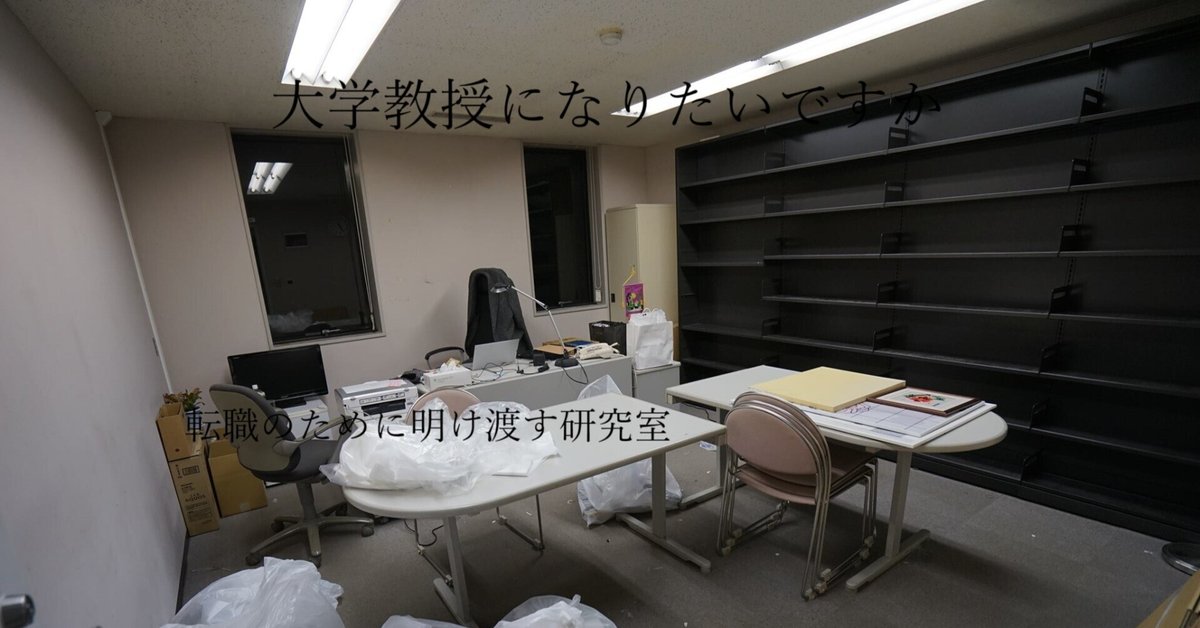

大学教員の人材流動性は高い。より良い研究環境を求めて大学を移っていくのが研究者である。優秀な研究者であれば一緒に研究しようと誘いがかかったり引き抜きがあったりする。従って大学教員はその大学に対して必ずしも帰属意識が高いわけではない(ジェラルド・カーティス教授のようにコロンビア大学一筋、という例外もある)。もちろん一般企業でも自分の専門性をより活かせるところに転職する、ということはあるが帰属意識という点では大学とは異なる。

しかし大学側から見ると、優秀な人にはできれば長く(定年まで)いてほしい、というのが本音である。特に地方私大の場合、優秀な教員を採るのは至難の業なので、せっかく採った教員は定年までやめないでもらいたい。なにしろ教員の半分は教授でなくてはならないと大学設置要綱で決められているので、長くいて教授に昇進してもらいたいのだ。

そこで地方私大ではその地域に何らかの縁のある人を歓迎する。配偶者がこの地域の出身である、親がこの地域の出身で親戚縁者がいる、転勤でこの地に勤務したことがある等々、何らかの接点があってなじみがあると言えば安心する。少なくとも地域になじみがあればいやになってすぐ移ろうとすることないだろう、と思われるのだ。

何しろ教員はともかく大学職員や職員出身の理事の多くは普通の会社と同じで新卒で地元で就職してだんだん偉くなって定年まで勤める人たちなのだ。その人たちのメンタリティを考えれば、志望理由や面接で「ここに骨を埋めます」と言えばアピール度は高いだろう。

とはいえ、高学歴の人は夫婦とも高学歴で共働きの事が多い。「ここに骨を埋めます」は夫婦ともそういう覚悟で移住してきて配偶者もここで仕事を見つける、子育てもここでする、ということでないと説得力は出ないかもしれないが。