局所麻酔薬の話Ⅲ~リドカイン~

そういえば局所麻酔薬の話題を中途半端にしていました(汗)

オキセサゼインという医薬品について調べていたのにこのままではたどり着かないので筆を早めるひつようがあるーーー

局所麻酔薬について調べると有機化学、とりわけ電子論について復習できたのが有益でした。

今回は前回の続きでジブカインの次にできた局所麻酔薬であるリドカインの話です。

ジブカインと同じようにリドカインも植物から抽出された物質をもとに合成された医薬品です。

害虫に対して抵抗のあるオオムギについて調べたのが発見の契機でした。

なぜ害虫に抵抗性があるのか調べたところ、害虫に対して作用するアルカロイドが抽出されました。

イネ科の植物は学名がgranuaeと言われますので、それにちなんでgramineと名付けられました。

ちなみにアルカロイドとは植物から抽出される窒素を含む物質と言われます。

窒素を含むと物質はだいたい塩基性を示しますが、示さない場合もあります。

塩基性といえばアルカリを思い浮かべると思いますが、アルカロイドはアルカリから派生した言葉です。

アルカリはアラビア語でalqaliy。

alは定冠詞らしいです。

qaliyは灰という意味です。

塩性湿地(海の近くにある湿地帯。潮汐の影響で塩水・汽水・陸地になる)に生えている植物を燃やして灰になったものがalqaliy。

その灰から抽出した物質が塩基性を示したことからアルカリは塩基性の意味を持つようになったそうです。

話しを戻しますと、gramineには害虫に対するなんらかの効果があるようなので調査することに。

gramineの薬理作用を確認する上でisogramineという物質が合成されました。

gramineと瓜二つでしがエチルアミンの位置が異なりますね。

合成したisogramineを研究員が味見したところ舌の感覚がなくなるのがわかりました。

これはisogramineに局所麻酔作用があるということを示しています。

そして研究は麻酔薬開発の方向へ向かいます。

isogramineには局所麻酔作用はありました。

しかし今まで使用されてきた麻酔薬以上の効果を見出だすことができませんでした。

思った以上の効果が得られることができずに研究は難航しましたが、なんとか数年かけてリドカインが合成されました。

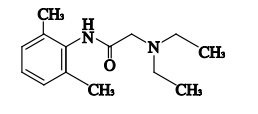

静注用キシロカイン®インタビューフォームより抜粋

リドカインですが現在でも主力の局所麻酔薬として使用されています。

前回紹介したジブカインは毒性が強く、現代では局所麻酔作用を目的に使用はされていません。

さて同じアミド型とエステル型の局所麻酔薬を紹介しました。

その大きな相違点はやはりアミドかエステルかどちらかの構造をとっているかになります。

アミド結合はエステル結合よりも安定のためなかなか分解されません。

したがってアミド型の局所麻酔薬の方が効果が持続しやすくかつ副作用が少ないといったメリットがあります。

アミド型のリドカインですがベンゼン環の2位、6位にメチル基がついています。

このメチル基がかさ高く、医薬品分解酵素がアミド結合に近づくのを妨げます。

なのでメチル基が立体障害となってアミド結合が保護されるわけです。

このような理由からリドカインは現代でも優れた局所麻酔薬として使用されています。

またこのリドカインの研究をもとに多くの局所麻酔薬が合成されていくのです。