こどもの貧困という問題は、このまま解消されていくのか(エビデンスを引用して)

弁護士の稲田です。

今回は、私があすのばというこどもの貧困に関する財団の理事を務めていることもあり、関心のある「こどもの貧困」という問題について取り上げたいと思います。

私自身、学者ではないので、新しい視点を提示できるわけではありませんが、出来るだけ色々な資料をまとめることで、読者の皆様がこどもの貧困に関する現実を多面的に捉えることにお役立ちいただければうれしいです。

(本記事作成のきっかけ)成田悠輔さんの投稿

貧しくなる日本では子どもの貧困も増えるばかり。と言われるが、実はここ10年で子どもの貧困が驚くほど減っている pic.twitter.com/MYVBwyCJ5S

— 成田 悠輔 (@narita_yusuke) May 10, 2024

経済学者である成田悠輔さんが、2024年5月10日、上のような投稿をされました。

厚労省の国民生活基礎調査をひき、「こどもの貧困が驚くほど減っている」との投稿をされました。

これにつき、こどもの貧困の問題について、私の目線からみたまとめをしていきたいと思います。

なお、成田悠輔さんを攻撃したい意図はありません。

こどもの貧困率について

厚労省の国民生活基礎調査のご紹介

成田さんが引用されたものは図だけですが、この図には注釈などがあるので、ご紹介します。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/dl/01.pdf

図と併せて、表も公開されています。

上の表と図から、たしかに、ここ10年で「子どもの貧困率」が落ちていることが分かります。

ただし、この10年で可処分所得の考え方について、旧基準から新基準への変更があり、単純な比較はできない点、注意が必要です。

こどもの貧困率とは何か

「こども」の定義は政策によって様々です。

国民生活基礎調査におけるこどもの貧困率という文脈において、

「こども」とは17歳以下のものをいうとされています。

そして、貧困かどうかは、等価可処分所得の中央値の半分か否かというだけで判断します。

「等価可処分所得」とは、世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整したものになります。

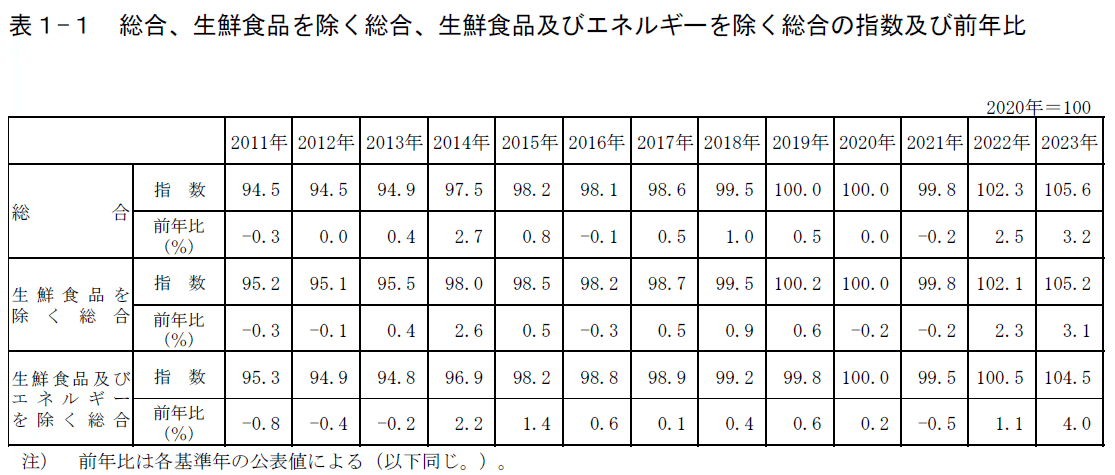

ここで注意を喚起したいのは、物価の上昇などは考慮されていないということです。

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040165559&fileKind=2

つまり、昨今の物価上昇により、生活に要する支出額は上がっていっていますが、そのような現実は、貧困率を算出するにあたって計算していないということです。

生存権の保障の観点から

憲法では、健康で文化的な最低限度の生活が保障されています。

いわゆる「生存権」の保障です。

この生存権が保障されているかどうか、という観点からは、可処分所得という「どれくらい使えるお金があるか」という収入の問題だけからの分析ではたりず、「生活するのにどの程度お金がかかるか」という支出の問題も併せて考えねばならないのではないでしょうか。

そうであるならば、やはり厚労省の国民生活基礎調査だけをみて、こどもの貧困の問題はかなり改善した、と評価することはできないように思います。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングによる分析の紹介

厚労省の国民生活基礎調査におけるこどもの貧困については、三菱UFJリサーチ&コンサルティングによる専門的な分析もあります。

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/08/seiken_230814_02_01.pdf

同社の分析によれば、こどもの貧困率の動向に以下のような背景があるとのことです。

稼働所得の増加

①特に所得の低い層の賃金が緩やかに上昇

②共働き世帯や共働き正規職員世帯が増加大人1人世帯の貧困率は限定的

2018年から2021年にかけて等価可処分所得100万円以下の層は、増加

今後について(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)

上で紹介した三菱UFJリサーチ&コンサルティングによれば、共働き世帯の増加と労働供給の減少による人手不足の高まりを背景に、こどもの貧困率は、今後も少しずつ低下していくのではないかと予想をしています。

https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/08/seiken_230814_02_01.pdf

ただし、そのことについて、以下のことから、政策支援の必要性が高い、とも述べています。

子どもの貧困率の改善は労働市場や働き方変化に伴う稼働所得の上昇が主因であり、社会保障等の充実によるものではない。またひとり親世帯については、最貧困層が増加してしまっていることが懸念材料である。最近の米国の研究では、小さな頃に勤労税額控除(Earned Income Tax Credit)によって再分配を受けていた子どもは、大人になってからの貧困率も下がることが確認されている。また同じく米国では、子ども税額控除(Child Tax Credit)によって子どもの貧困率を大きく削減できたことが確認されている。ひとり親世帯の最貧困層が増えていることを踏まえて、日本でもより効果的な再分配政策を検討する必要がある。

また、非経済的要因についても以下のように言及しています。

コロナ禍によって、勉強時間や体験活動に格差が生じていたり、子どもの自殺が過去最多を更新したり、子どもの孤独・孤立が深まっていたりすることが指摘されている。経済的要因にとどまらない子どもの実態把握および対策の実施が求められる。

非経済的要因について

①教育の格差、②体験活動の格差、③こどもの自殺数の増加、及び④こどもの孤独・孤立の深刻化のそれぞれについて、エビデンスを探してみました。

情報の羅列で恐縮ですが、詳しい説明をし始めると、記事が無限に長くなるので簡易的な共有で失礼します。

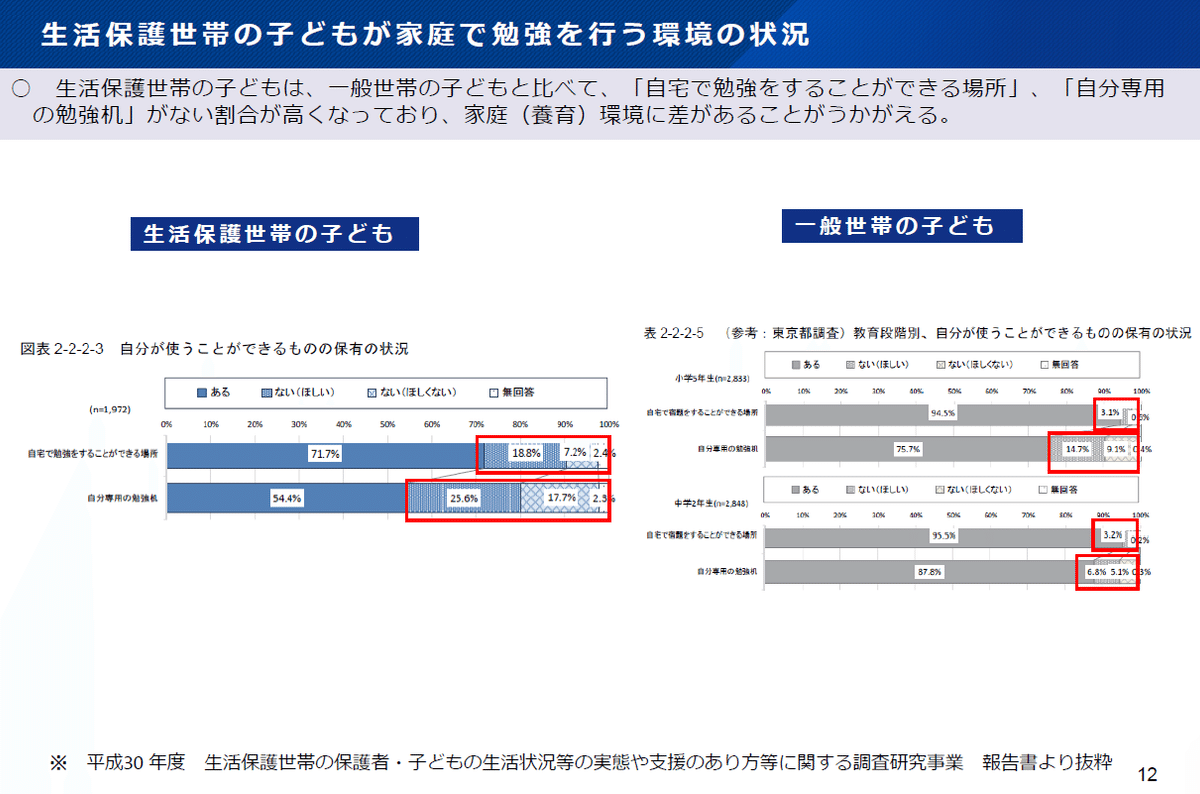

①教育の格差

Chance for Childrenによるまとめ

教育格差をなくす活動をされている公益社団法人Chance for Childrenが教育格差について、まとめ記事を作成しています。

日本財団による2018年調査

日本財団が、2018年「家庭の経済格差と子どもの認知・非認知能力格差の関係分析」というものを行っているので、一部だけご紹介します。

②体験活動の格差

Chance for Childrenによるまとめ

前述したCFCが、2022年に、全国の小学生保護者2,097人を対象とした「子どもの『体験格差』実態調査」を実施しました

https://cfc.or.jp/wp-content/uploads/2022/12/report_taikenkakusa.pdf

③こどもの自殺数の増加

こども家庭庁が、令和5年度「こどもの自殺の多角的な要因分析に関する調査研究」報告書を公表しています

認定NPO法人3keysの記事では、日本のこどもは幸せではないのではないか、という問題意識からのまとめ記事が作成されています。

認定NPO法人キッズドアもこどもの自殺について記事をまとめています。

④こどもの孤独・孤立の深刻化

こどもの孤立と貧困の問題については、PIECESというこどもの孤立という問題に取り組む団体が記事を作成しています。

現場の視点

ここまで主に数字を追ってきました。

ただ、数字だけを見ていると、頭から抜け落ちてしまいやすいかもしれませんが、実際に貧困に苦しんでいるこどもがいるという事実、その一人ひとりの生活に思いを馳せることが大事だと思います。

その点では、私が理事を務めます「あすのば」が6000人から生の声を集めていますので、ぜひご覧になってください。

同調査は、全国の生活保護世帯・住民税非課税世帯などの子ども・若者(小学4年生~20代半ば)と保護者に調査対象を絞っているので、貧困の実態についてより具体的に知りたいという場合にも参考になるデータを集めています。

さいごに

こどもの貧困率という指標が重要である点については、異論ありません。

そして、それについては、喜ばしいことに改善していっていますし、今後も改善傾向です。

しかし、もう少し詳細にデータをみますと、特に厳しい経済状況にあるこどもたちが貧困にあえいでいる現実があります。

こどもの貧困は解消されていくか、という冒頭の問いについて、私の答えのようなものは、以下のものになります。

解消されていっているが、今のままでは経済的要因のみに着目したとしても、こどもの貧困は、解消される(=ゼロになる)ことはない。

これは、解消していっているのが共働きの増加といった要因が大きいからであって、共働きがしにくいひとり親家庭や就労経験に乏しい家庭等におけるこどもの貧困は解消されにくい状況にあるから。

加えて、物価の上昇を踏まえると数字ほどにはこどもの貧困は解消していない。

さらに、非経済的要因については、むしろ状況が悪化しているものもある。

以上のことから、より強力にこどもの貧困の解消に向けた政策を推し進めるべきである。

この関係で、あすのば等は、子どもの貧困対策推進法の改正に伴い、提言活動等を行っています。

そして、もしかしたら、「貧困の解消」が法律に明記されるかもしれません。

参考

「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第7条に基づく公表

こどもの貧困の状況及び子供の貧困対策の実施の状況として、以下のような情報が内閣府より公表されています。