ブータン旅行記② 全自動功徳発生器がある国

■2日目首都ティンプー

翌朝。朝食後、さっそくティンプーの街歩きに出かける。小雨が降っている。ティンプーは高度2,300mくらい。首都といえど、主要な道から一本裏にいくと、未舗装の道路となる。私が泊まっているホテルの前の道路も見事に未舗装。足元に注意して歩く。

左の建物が宿泊したホテル。道は未舗装

しばらく歩くと、有名な手信号の交差点にたどり着く。ここがブータンのメインストリート。ブータンを旅して本当なんだと改めて実感したが、ブータンには信号機がない。信号と呼ばれるのは、ここティンプーの交差点の手信号のみである。確かに、ティンプー以外では信号機の必要性をまったく感じなかった。信号機が一つもないというのも、ブータンならではの特徴。

ブータン名物:国内唯一の信号

そういえば、街中で走っているタクシーはスズキ製である。多分、インド工場で作ったものだろう。

ぶらぶら歩いていると、昨夜コンサートを開いていたワンワンたちが休憩している。調子に乗って近づいて写真を撮っていると吠えられるから注意。

コンサート終了後のワンワンたち

街を歩いていて、中央銀行とかあると思わずパシャリとしてしまう。これが社会人の性か。学生の頃だったら、こんなの絶対撮らなかっただろうけど。

ブータン中央銀行

また、街中には想像以上に英語を見かける。道路の標識や店の看板は必ず英語で表記されている。店の看板は基本的に、上の写真のように青地に英語とブータンの言葉の2つの言語が並列して記載してある。

民族衣装のゴ(男性用)とキラ(女性用)を着て歩いている人たちも多い。ゴのお腹周りはいろいろな物を入れておけるスペースがあり、とても便利そう。また、キラを着た女性が歩いていて、その女性たちが長いスカートの裾を左手で押さえて歩いている姿が、なんか奥ゆかしい。

市場に行く。市場に行かずしてその国は語れない。現在準備中の様子。次々と野菜が運びこまれている。野菜はだいたい日本で見かける野菜がほとんど。

これは、1964年から28年間、ブータンで農業指導にあたった西岡京治さんの功績によるところが大きい。彼は高校教諭として働く傍ら、高校教諭を休職してJICA(独立行政法人国際協力機構)の前身の海外技術協力事業団のメンバーとしてブータンで農業指導にあたった。その後、悩み抜いた末、高校教諭を辞め、1992年にブータンで病気で亡くなるまでブータンの農業に貢献した。

市場の中では、唐辛子が山盛りで売られていてビビったり、にんじんが小さくてかわいかったり、チャンバラごっこしたくなりそうなサトウキビが売られていたり。そして、魚の干物コーナーは案の定、凄まじい臭い。10秒と止まっていられず、そそくさと退散する。

山盛りの唐辛子。辛いものが苦手な自分にはお化けより怖い

朝の散歩を終えホテルに戻る。ここからはガイドさんたちと車で行動。まずは紙漉き工房。紙は昔からブータンの特産品の一つ。昔はチベットに多く輸出していた。仏教の経文などもこの手漉きの紙に書いていた。今はさすがに普通の紙を使っているという。

次は織物センター。ブータンの東では特に織物が盛んで織り手も多い。綿は1ヶ月、絹は6ヶ月織るのにかかる。絹の織物は買うと数十万円する。日本人にとっても高いのだから、ブータン人にとってはなおさら。何でも、姉妹が複数いる家庭では、絹の織物を一着買い、祭りなどの晴れ舞台の日には姉妹の間で着回すのだとか。

ティンプー市内を見渡せる展望台から街を望む。街が谷間にできているのが一目瞭然。場所がないので、無秩序な開発なんてものが、そもそもできない。

ティンプー市内の全景

上記の写真をズームして撮ると、政府の役所であるタシチョ・ゾンが見える。

中央政府の役所:タシチョ・ゾン

その後は民族博物館へ。ここでは大学生のボランティアと思われる女性が聞き取りやすい英語で案内してくれる。インド人やスリランカ人と英語で話した時の絶望感がなく、安心する。

この時もふと思ったが、ブータン人の中には日本人にそっくりな人たちがいる。中国人や韓国人よりも日本人に似ているのではないかと思うほど。この案内してくれる女性も、日本人ですと言われても違和感ないレベル。街を歩いていても、山田?とか佐藤?とかどこかで会ったことあるような雰囲気の人がいる。

館内を見終わった後、ここで昼食を食べる。そして、ブータンといえばバター茶である。河口慧海の『チベット旅行記』を読んで以来、いつかバター茶を飲んでみたいと思っていたが、念願のバター茶体験。少ししょっぱくて、濃いスープみたい。一気の飲むものではなく、ちびちびやるのに適している。思ったよりも抵抗なく飲めた。

その後、何箇所かでバター茶を飲んだが、どれも安定して同じような味だった。ただし、脂っこい飲み物に体が慣れていないからだろうか、初めてバター茶を飲むとお腹がゴロゴロと鳴る。未確認飲料物体を飲んだので体が驚いたのだろう。

想像よりも美味しいバター茶

そして、バター茶と並んでブータンで特徴的なのはマニ車。お寺、政府の役所、民家、レストランと至る所にある。これを回さずにブータンは語れない。マニ車を見つけると、とりあえず回す。回せば回すほど功徳がたまる。ブータンの人はこのマニ車を回すのが大好きだ。

ブータン中どこにでもあるマニ車。これを回さない日はない

途中で、アーチェリー競技場に立ち寄る。アーチェリーや弓はブータンで最も人気のあるスポーツ。今はチーム対抗戦の真っ最中。的、遠っ! 100m以上離れている。的も小さい。当てるのはなかなか大変そう。

横に観客席も設けられていて、そこに座って眺める。意外と見ていて飽きない。弓を射るたび、ヒューンといい音を立てて目の前を飛んでいく。的が遠すぎて当たったかどうかは見えず、矢が的に当たった音で判断するしかない。

ちなみに、ブータンは禁煙国家。とはいえ、吸う人は吸う。アーチェリーをしながら、あまりに堂々タバコを吸っている人たちがいたので、一瞬目を疑ってしまった。まあ、それほど厳しく取り締まってはいないのだろう。

最後に、政府の役所であるタシチョ・ゾンに行く。せっかくなので、民族衣装であるゴを着て行くことにする。ホテルの人に着替えを手伝ってもらう。お腹をきつく締められ苦しい。お腹に力を入れつつゾンに向かう。

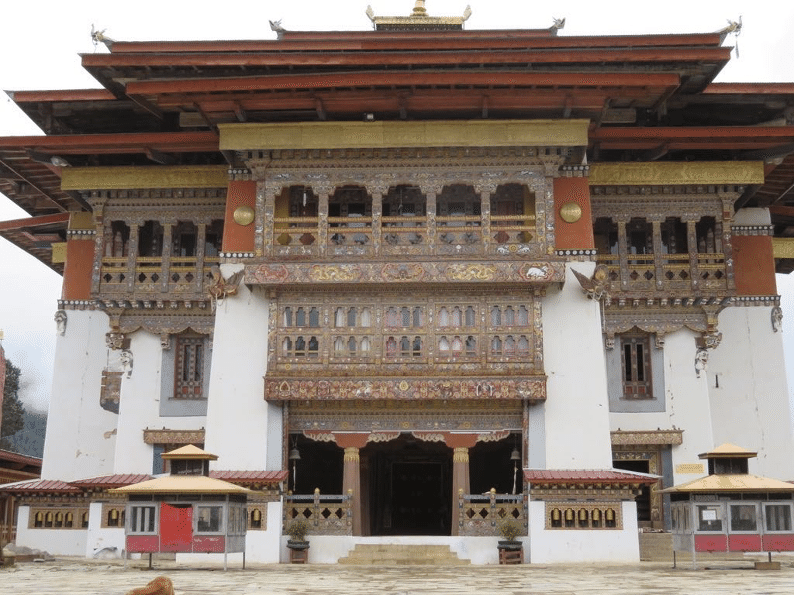

ゾンは城、役所、僧院の機能を兼ね備えたもの。もう城の機能はなくなっているから、主に役所と僧院として使われている。どのゾンも半分が役所で半分が僧院となっている。確かに、政府の役所というよりは宗教施設といった趣がある。

このタシチョ・ゾンのすぐ隣には国王の住居もあり、国王はそこからタシチョ・ゾンに来られて執務を行っているそうだ。

タシチョ・ゾンの内部

ホテルに戻ってから、夕食までの間、再度街歩きに出かける。歩いていて気づいたが、外国人が少ない。他の国では首都ともなると、犬も歩けば外国人に当たる。でも、ブータンでは雨期でオフシーズンのせいもあると思うが、全然外国人に出会わない。

実際、寒い1月と雨季の7月が、観光客が特に少ないようである。だからこそ、この時期に来ると公定料金が1日あたり50ドルも安くなり、高級ホテルも割引価格で泊まれるのだ。

他国名物。「どこかで見覚えが」現象

夕食はブータン料理を食べることにしたが、辛い。これは失敗である。辛いもの苦手な人は、ブータン料理を食べたいと言ってはいけない。辛くないブータン料理を食べたいと言ってもいけない(愚かにもこれをやったのは私である)。(ブータン人にとって)辛くない料理=(日本人にとって)お腹壊すほど辛い料理である。

この日は、13.1kmの距離を歩いた。朝夕あわせて、3時間以上は街歩きができたので満足。建物を眺め、時にはお土産屋さんも見て回ったが、お店を回るよりは、道行く人を観察する方が楽しかった。ブータン人、インド人、チベット人、見慣れぬ人たちがたくさんいて面白い。

中には、ブータンの少数民族であるブロクパの人を見かけた。黒いベレー帽の縁から四つの触手が伸びたような帽子をかぶっているのが特徴。やはり他国に行って最も面白いことの一つは人間観察だ。

翌朝はティンプーを離れ、自然が綺麗で、オグロヅルが越冬に来ることで有名なポプジカに行く。朝早いため、すみやかに就寝。

■3日目首都ティンプー~大自然ポプジカ

朝8時。小雨が降るティンプーを出発。標高3,150mのドチュ・ラ峠を越えポプジカに向かう。

ドチュ・ラ峠に向かう途中、異様な雰囲気を感じ見上げると、左手にゴミの山を発見。おそらくここがティンプーで出たゴミの廃棄場なのだろう。よく見ていないと見過ごしてしまう。ブータンでゴミ焼却場のような施設はなく、山に捨てるしかないと推測。まあ、そもそも捨てる平地もないことだし。ティンプーは今後、人口がどんどん増大していくことは明らかだから、早くゴミ焼却施設を整えないと大変なことになる。山にゴミを捨てていって、もし火事でも起きたら大変なことになるだろう。土壌汚染、水汚染とかも心配。と思って日本に帰って調べてみたら、やはりブータンのゴミ問題が取り上げられていた。

さらに進んでいくと、チェックポイントがある。外国人はここで旅程表などの書類を提出しなければならない。もちろん、すべてガイドさんがやってくれ、自分は車に乗っているだけである。

この辺りは、チベットから難民としてきた人たちが住む村がある。かなり山の中。ブータン政府が難民たちにこの地を提供したという。端から見る分には、定住地を提供したのか、体よく山の中に追い払ったのか区別はつかないけど。真実はこの中間くらいにありそうだと推測。

ブータンには、民族衣装のゴやキラを着ないと就けない仕事もある。でも、チベットやネパール出身の元外国人は、そう簡単にゴやキラを着る気にはなれないだろう。そうすると、いろいろな雇用機会から排除されるのは当然の成り行きだ。これは難しい問題。

例えば、江戸時代に外国人が日本に定住できたと仮定して、日本企業で働くにはちょんまげにしなければならない、とか言われたら絶対に嫌だと思う。文化を守る行為自体は良くも悪くもないが、それを強制するとなると、歪みが生まれる。文化を強制しようとすると、少数派と摩擦が起きる。これも昔からよくある問題だ。

建築についてもそうだ。ブータンではブータン様式で建物を建てなければならないとされるが、それも見ている限り「基本的には」というのが実情。インド人労働者は、バラック小屋に住んでいるし、農村でも村の奥にはブータン様式ではない質素な家が建っている。おそらく、それほど裕福ではない家庭なのだろう。

特に、インド人の建築労働者の居住環境は、よくもまあこんなところに人が住めるな、というものもある。たくましいと言えばたくましい。

ティンプーのインド人労働者の住居。これでもまだマシな方

この現実も実際に行ってみるまでは分からなかったことだが、目の当たりにしてみるとそれはそうかと納得する。でもこれらの現実は、お膳立てされたツアーでは決して知ることはできない。また、地位や権力を得れば得るほど、すべてお膳立てしたものを見せられ、そうして世界を誤解していくようになる。

ティンプーから40分ほどでドチュ・ラ峠に到着。下は雲が広がっており、遠くの景色は全く見えない。天気が良ければヒマラヤ山脈が見える。季節的には1月が一番晴れの日が多く、空気が澄んでいて、遠くの山まで見えるという。ちょっと1月は寒そうだけど。

ド・チュラ峠からヒマラヤ山脈方面を眺める

さらに、ワンデュ・ポダンを通り過ぎる。棚田が山の上まで続いている。よくもまあ、あんなところに田んぼを作ったものだ。隙あらば田んぼを作る。隙あらば家を建てる。ここに作っちゃうの?という所に作る。

そういう意味では、ブータン人はスペースを有効活用する達人なのかもしれない。何せブータンにはスペースがない。もしかすると、ブータン人はスペースを有効活用する方面のビジネスには才能を発揮するのではないか。

山の上まで続く棚田

13時、チベット仏教ニンマ派の寺院ガンテ・ゴンパに到着。遠くからこの町を見ると、いかにもお寺の町というという印象。このガンテ・ゴンパはニンマ派最大の寺院で1613年に開かれたとのこと。

ここには少年僧たちが修行をしている。生活感があって面白い。洗い物をしている僧、馬の世話をしている僧、いろいろな僧がいる。

寺院自体もかなり立派。

14時過ぎにポブジカに到着。高度2,900mほど。外は少し肌寒い。氷河によって削られた地形で谷はU字を描いている。久々に開けた場所に来た気がする。谷間では牛さんたちがのんびり草を食んでいる。

14時半ごろ、宿泊するゲストハウスに到着。予定よりも早い。これまでは道路が工事中だったため、もっと時間がかかっていたという。夕食は19時から。時間があるな。よし、村の探検に行こう。ホテルのWifiを使いGoogle先生で地図を確認し、歩けそうなコースを探す。ちょうど行き帰りで2時間くらいのコースがある。このコースにしよう。

16時過ぎに出かける。外は相変わらず小雨が降り続いており、少し肌寒い。傘をさしながら先へ進む。道には牛さんが口をもぐもぐしながら、何だお前?というような目でこちらを見ながら立っている。そんな牛さんの横を通り過ぎながら、氷河に削られた谷を横断する。360度見渡す限りの大自然。こういう環境の中では自分も自然の一部だという感覚になるが、東京の満員電車の中ではとてもそんな感覚にはなれない。

さらに進むと右手の野原で男性たちがサッカーをしている。村同士の対抗戦だろうか。白熱したサッカーを横目で見ながら先に進む。分かれ道を右に進む。帰りはこの左の道から帰ってくるのだろう。先へ進むとお寺が見え、そこから上り坂に入る。

えっちらおっちら坂を登る途中、前から子供3人組が歩いてくる。小学校に入るか入らないかくらいの年齢の子供たちだ。「何この外国人」という好奇心満々の目で見つめてくる。そんな熱い目で見られると、応えないわけにはいかないので、「クズザンポー(こんにちは)」と挨拶をする。すると「いいオモチャ見つけた!」って感じで3人とも元気よく挨拶をしてくれる。そのうちの1人の男の子は立ち止まって丁寧にお辞儀をして挨拶してくれる。そんなに丁寧に挨拶をしてくれるとは思っておらず、驚いてしまう。

その後、3人組とはお互いの姿が見えなくなるまで、「ハーイ」と手を振りながら別れていった。こういう何気ない出会いこそ、旅のいいところだ。

さらに先へ進むとどこからか、チーンチーンと音が聞こえてくる。目の前に小さなお堂があり、その中から聞こえるようだ。なんだろうと思ってのぞいてみると、何とマニ車が勝手にグルグル回っているではないか。よくよく下を見ると、そこから小川が流れている様子。どうやら水車のごとく、水の力を使ってマニ車を回しているようだ。

まさに全自動功徳発生器。水力で功徳を発生させるための装置だ。何ともお手軽でいい。努力をせずに功徳がたまるかは謎だが、たまるとしたらこれほど画期的な発明はない。死ぬ頃には10回ほど天国に行けるくらいの功徳がたまっているのは間違いなしだ。日本では、水力を使い功徳ではなく電気を発生させているので、残念ながら死んでも天国には1回しかいけないだろう。

全自動功徳発生器

とまあ、功徳と電気が同じ原理で発生すると分かったところで次に進む。さて、そろそろ折り返し地点に到達してもいい頃だ。すると、先の方に橋が見えるではないか。しめた、橋の先に左に曲がる道があるから、そこを行けば折り返しだ、と確信し先に進む。

橋を渡り山の中腹をどんどん進んでいく。左手にはいい景色が広がる。そうそう、下の写真中に白い旗がたくさん立っているが、これはお墓なのだそうだ。ブータンでは人が亡くなると、主に丘や山の上に108の白い旗を立てる。この白い旗をダルシンといい、この旗には経文が書かれている。

風になびくダルシン

さらに進んでいく。あれ、なかなか下りの道が見えないな。一抹の不安を覚えながらも先に進んでいく。うーん、左手の反対側の斜面に自分が宿泊しているゲストハウスが見えるけど、なんかそれを過ぎているような。

一抹の不安が募りに募って山のようになっていく。そして、さらに進んでいくと、目の前の山に先ほど行ったガンテ・ゴンパの寺院が見えるではないか。ああ、なんていい景色! 写真をパシャり。

撮れてはいけない写真

って道間違えとるやないかーい。この素晴らしい景色は決して見えてはいけない景色なのだ。この景気が見えるということは迷子になったということ。現実には逆らえないので、元来た道を引き返す。

どこで間違えたのだろう。下に降りる道はなかったはずだが。。。恐らく私の目が節穴かほら穴だったのだろう。この時点で17時45分。何にせよ、もう19時の食事には間に合いそうにない。とりあえず元来た道を戻る。うーん、やはり下る道は見当たらない。もうさっきの橋の所まで戻ってきてしまった。仕方がないので、諦めて元来た道を戻るしかないか、と覚悟を決める。

ふとその時、右手に短い草が茂った斜面が見える。もしかして、これ道? そんなバカな、でも、あるとしたらここしかない。ということで勇気を出して草が茂る斜面を進んでいく。そうすると、怪しげながら道らしきところへ出る。そう、これが進むべき分かれ道だったのだ。

しかし、私の目が節穴だったのは事実としても、アスファルトの国に育った人間にこれを道と認識しろというのは難しい相談だ。電子顕微鏡並みの目が必要だろう。さらに、出発前にGoogle先生の地図を見て、分かりやすい道があるはずと思い込んでいたのもアホだった。農村ではそんな常識は通用しないのに。

ともあれ、道も分かったところで、どんどん進んでいく。ようやく坂を下り、平地に到達する。すると、民家が見え、おじいさんが歩いている。久しぶりに人に会えた嬉しさで、おじいさんにクズザンポーと声をかけると、おじいさんも笑顔で手を上げて応えてくれる。

さらに進んでいくと、左手にトイレを示す看板が立っているのを発見する。しかし、様子がおかしい。小川の間に木の板が架けられているだけ。仕切りは何もない。まわりは見渡す限りの大自然。えっと、ここでするってわけ? まあ、なんて贅沢なトイレ。ただ、一人で来て使う分にはいいが、複数人で来た時に使うのにはなかなか勇気がいる。

このトイレを使うとこんな雄大な眺め。

世界一広い公衆トイレを過ぎ、しばらく歩くと、ようやく分かれ道の合流地点にたどり着く。この時点ではまだ外は明るいが、10分ほど歩くと辺りが一気に暗くなり始める。そして、ひどく疲れを覚える。もう歩くのが困難だ。そういえば、もう一度も腰を下ろさずに3時間ほど、標高3,000mの場所を歩き続けているわけだから、疲れもするか。

U字谷の真ん中に腰を下ろすのにちょうどいいコンクリートを見つけ、しばし休憩。というか、もう歩けん。5分ほど休み、重い腰をあげる。

辺りはすっかり真っ暗。さらに、雨も再び降り始める。足は重い。やっとの思いで、ゲストハウスの麓までたどり着く。あとは、この坂道を登っていくだけだ。

だが、これが難儀。こんなに辛い思いをしたのは久しぶりだ。重たい足を意志の力を総動員し、一歩一歩進まなければならない。一歩進むのがこんなに大変だとは。力を振り絞って登っていくと、ようやくゲストハウスが見えてくる。帰ってきた。もう少し。自分の部屋は2階なので階段を上がるのも億劫。そして、ようやく部屋にたどり着く。19時15分。もう一歩も歩けない。徒然草で猫またに襲われた法師のごとく、這う這う家に入りにけりの状態。

何とかたどり着いた、と放心しているとちょうど従業員の男性が夕食に呼びにくる。着替えて、食堂に向かう。だが足が動かず、食堂まで行くのも一苦労。

ようやくの思いで席に着く。ガイドさんが、寝てました?という。寝てたどころか大冒険してたよ!と突っ込み、どんな冒険をしてきたか熱く語る。何にせよお腹が減った。ビールも頼む。一昨日、普通のさえないビールと思って飲んだやつだ。それをグイッと飲む。うまーーーい!! なんだこの美味さは。こんな美味いビールは今まで飲んだことがない。料理を食べる。うまーーーい!! なんだこの美味しさは。こんな美味しい料理は食べたことがない。

お腹を空かせることが極まると、さえないビールが最高級ビールに変わることが実証された。したくなかったけど。それから食べた料理も美味しいこと美味しいこと。この夕食がブータンの滞在の中で一番美味しかったといってもいい。

普通の料理に過ぎないが、疲れた身には最高級料理

料理を堪能し、部屋に戻る。シャワーを浴びる。停電する。そう、困るのがポプジカの電気が全く安定していないこと。頻繁に停電するのだ。なるほど、部屋にあるロウソクとマッチは停電した時のためか。

自分はこういうこともあろうかと、iPadから音楽を流しておいた。音楽を流しておくと、停電が起きて真っ暗になっても、音を頼りにたどり着き、アプリのライトを起動して難を逃れるという寸法だ。それにしても今日はよく歩いた。iPhoneの記録を見ると、15.8km歩いている。

ともあれ疲れているから今日はぐっすり眠れそう。ところがそうは問屋がおろさない。寒いと思いヒーターを点けながら寝るが、逆に暑すぎて眠れない。仕方がないのでヒーターを消すが、まだ毛布が暑すぎて眠れない。毛布をどけるが、どこからか聞こえる人の話し声がうるさく眠れない。人を寝かさぬ三段構えの仕組みに苦しめられつつ、それでも何とか寝つき、朝を迎える。

いいなと思ったら応援しよう!