さくぽん、20代を振り返る。後編

さくぽんです。30歳になったのを機に、自分の20代を振り返るnoteを書いてます。前編はこちら。

大学時代のバックパック旅や東日本大震災のボランティア、サラリーマン生活などなどを書き綴りました。

後編となる今回のnoteは、キャンプ日本一周旅、語学留学、ニュージーランド旅、そして、フリーランスとして働いてきた数年間についてです!

47都道府県、キャンプの旅。キャンプ場オーナーとの出会い、そして「日本全国に足を運ぶ旅」

2014年3月から、2016年3月くらいまで、途中に何度かの中断を経て、日本全国47都道府県の旅を完結させた。(24歳〜26歳)

何から話をして、何で結べばいいのかわからないほど、僕にとっては貴重な2年間で、キャンプをしながら日本全国を周り、たくさんのキャンパーさんに出会って、たくさんの日本の自然を見て、たくさんの場所へ足を運んだ。

その中でも特筆すべきは、キャンプ場のオーナーの皆さんとの出会い。キャンプ旅をしながら、たくさんのキャンプ場でバイトをさせてもらって、全国のキャンプ場を渡り歩いてきたけれど、その原体験があったからこそ、今、僕らが自分たちのキャンプ場を作りたいと感じているんだと思う。

自分たちは、キャンプの情報を発信しながら、日本一周キャンプの旅をしてきたけど、情報発信の限界もどこかで感じていたのだ。

キャンプを始めるためには、もちろんそれをサポートする「情報」も必要だけど、それは、これだけウェブメディアやブログ、Instagram、youtubeなどが流行している今では、僕らがやらなきゃいけない意味がないように感じた。

それよりも、キャンプをしたいと思う人がキャンプを楽しめる場所、それを直接提供することが、僕らが今やるべきこと。そして、やりたいことであると感じて、僕らの目標は変わっていった。

それは、僕が会社員を辞めるに至った「誰のための仕事なのか?」という疑問に対して、「キャンプを楽しみたい人に喜んでもらいたい」という、明確な答えの中で、情報発信の次は、自分たちでフィールドを準備して楽しんでもらいたい、喜んでもらいたいと感じているからだ。

たくさんのキャンプ場でアルバイトをした。ワクワクした表情でキャンプ場に到着するキャンパーさん。楽しそうに設営するパパと子ども。美味しそうなご飯を作るお母さん。

チェックアウトのときに「キャンプ最高でした。また来ます」と満面の笑みでクルマに乗って家路につくお客さんを見送るときは、心の底深くにじーんとくる喜びがある。

それを自分たちのフィールドで体現したいと思ったのは、やはり日本一周キャンプ旅でいろんなキャンプ場を知り、オーナーと出会い、話をしてきたからだと思う。

そして、あまり今までは語ってこなかった、佐久間個人としての日本一周旅のテーマでもある「自分が生まれた国、日本を体験すること」が実現できたのもこの旅だった。

北海道は、地域によってはアイヌの文化が残っていた。

青森の恐山は、なんとも言えない、今までの旅の中で最も異世界だと感じた場所だった。

新潟県の燕三条は、金物・刃物の鍛冶産業の歴史があった。

長野や岐阜の山奥深くで、雄大な大自然と温泉に心が癒やされた。

奈良県と和歌山県の境にある「紀伊山地の霊場と参詣道」は日本の歴史の源流的な何かがそこにあるような気がした。

瀬戸内海独特の島々と海のコントラストが今も脳裏に焼き付いている。

四国も独特の世界感があって、坂本龍馬がそこにいた歴史が感慨深かった。

九州は温泉天国で、毎日のように温泉につかって、本当に幸せだった。ご飯も超美味しかった。

沖縄は、歴史をたどればもはや日本というよりも琉球王国で、沖縄らしい時間がそこには流れていた。

もちろん他の都府県も、それぞれに印象深い出来事や歴史、食べ物、自然、温泉があった。

僕は東南アジアへ行った時に、自分がいかに日本を知らないかということに気づいて、日本全国を旅してみたいと思った。

そして、実際に、日本一周をして気づいたことがある。

僕らは、あまりにも日本という国について知らない。

でも、実際にその土地を訪れることで、その一部を”知ってしまって”、もっともっと知りたくなってしまう。それが日本の奥深さでもある。

一度表面をなめるように旅をした(といっても期間でいえば2年間)からといって、日本のほとんどのことを知れるはずもなく、現地に足を運んだからこそ、もっともっと知りたい、それだけの奥深さがこの国にはたくさんあることを知ったのだ。

だからこそ、北海道へは2年連続で訪れて、和歌山県にもイベントを通して何度もいき、長野県へ行く仕事が決まれば心の中でガッツポーズをする。

そして、キャンプはそれを実現してくれる、よき手段であることも知った。

時代は進み、僕が大学生のときに東南アジアを旅していたころ感じていた、日本の良さは、正直いうと年々薄れているように思う。それは後述するニュージーランド旅でも感じたこと。

でも、そこにある美しい自然、美味しい食べ物、気持ちのいい温泉、地域、文化があるこの日本が、やっぱり僕は大好きであるということを改めて、今も思うのだ。

日本一周旅に向けて考えたこと、感じたこと

・キャンプ旅を通して、いろんなキャンパーとキャンプ場に出会った。そして、その経験がいつしか、自分たちのフィールドを持ってキャンパーさんをお迎えしたいという気持ちに変わっていった。

・初海外の時に気づいた「自分は自分が生まれた国のことをほとんど知らない」という事実。それを知るための旅を実現。

・僕は日本が好き。もっともっとこの良さを知ってもらいたいし、自分ももっともっと知りたいと思った。旅は今でも大好きだし、だからこそ、地方との相性がいいキャンプの仕事も続けられることにとても喜びをか

キャンプ初心者向け情報ブログの立ち上げと意図

ブログの立ち上げも、僕の20代を語る上では、はずせない話。

上で延べたように、キャンプ初心者向けのブログを立ち上げて、キャンプをしたいと考えた人が何を求めていて、どんな答えを出せばいいのか。

これを自分達の目線で考えて、ひたすらに更新し続けた。

正直いえば、今思い返すと始めた当初はレベルの低い記事もたくさんあったけど、間違いなく読者はそこにいたし、月間のPVは60〜80万PVを超える月が何度もあった。

インターネットの世界で記事を書こうとすると、やはりある程度「検索からの流入」を意識しなければいけない。というか、僕はキャンプについて調べようと検索した人に対して、僕なりの明確な答えを提示して、ぜひキャンプに行って欲しいという思いのもと、記事を更新していた。

当時は「コンテンツマーケティング」という手法が最盛期だったけど、これはつまり、読者ファーストで、読者が求めることを提供することこそが、検索で上位にくる良質なコンテンツだと思って更新し続けた。

細かいことをいうと内部リンクをどこにどう設置するとか、読み手の動線はこうだから、ここにこういう記事を置いておくと、検索してくれた人の問題をさらに解決できるよね?なんてことも考えてブログのレイアウトまで構築していった(実際にレイアウトをいじってくれたのはヤマケン。考えるのが僕の役割だった)。

そんなこんなで、ブログのPV数も増え、2015年〜2017年あたりはざっくり年間150〜200万人、年間600万PVあたりの数字をうろちょろとしていて、あまりにも記事数が多いから、初心者にとってわかりやすい構造にしたポータルサイトまで作っていた。

大手のウェブメディアとSEO勝負なんかもしたり、逆に個性を押し出して顔面出しまくって差別化を図るなんてやり方を取ったり、あの手この手でより多くの人に自分たちのキャンプの情報を届けて、キャンプへ行って欲しいと願っていた。

っと同時に、旅の資金つくりもこのブログで賄っていた。資金のすべてではないにしろ、広告収入はそれなりの金額になって、自分たちの旅のガソリン代と宿泊代、たまに食べるその土地ならではのおいしいご飯代くらいにはなっていた。

でも、お金を得るために嘘を書くことは嫌だった。常に読者には誠実でありたいと思ったから、基本的に、道具は自分たちのお金で買って、お金を払ったからこそ、その道具がその金額を払う価値があるのか?他にいい道具はないのか?ということを綴った。

それを批判する人もいたければ、僕たちが向いていたのは、常に、キャンパーさんだった。キャンプを始めたいと思う人がキャンプを始められるように。

ブログ立ち上げ&更新で考えたこと、感じたこと

・キャンプ初心者向け情報がブルーオーシャンであることを発見。キャンパーのニーズに答える記事をひたすら書き続けたら、月間80万PVに。

・海外渡航費にしたいと思ったブログの広告収入もそれなりの金額に。その資金を使って留学、ニュージーランドへ。

語学留学とニュージーランド。

2016年11月から、ニュージーランドへ渡った。

ニュージーランドを選んだのは、和歌山県のキャンプ場でバイトしていたときに、一緒に働いていた人がニュージーランド帰りの人で、「あそこはアウトドアマンにとっては最高だ」とゴリ押ししていたのと、他のアウトドア関係者からも似たような言葉を聞いていたからだった。

ニュージーランド渡航前に、フィリピンへ2ヶ月の語学留学に行った。英語が超絶苦手で、大学は英語が苦手すぎてきっとみんなについていけないだろうと考えて、みんながゼロベースで始められるスペイン語を選択した(スペイン語も世界各国で使われているから、いつか役に立つかもしれないというちゃんとした考えもあった)ほどだった。

東南アジア旅をしたときに、生きるために英語を操るベトナムの少数民族のザオとチューを見て、英語が話せない自分が情けなく感じていたけど、何度も英会話を挫折していた口だった。

ただ、行きたい国、行きたい世界で、より楽しむため、これからの未来をより充実させるために、なんとかここでその流れを断ち切りたいと英語の世界に飛び込んだのだ。

結果、フィリピンの2ヶ月、ニュージーランド1ヶ月の語学留学+ニュージーランド旅で、それとなくコミュニケーションは取れるくらいまでには成長した(と思う)。たまに海外の友達と連絡を取り合ったり、街中で困ってそうな旅行客に声をかけたりすることもある。

そうそう、去年はラグビーワールドカップで、アイルランド人からヘルプが来て、チケット交換を手伝ったりもした(ただ、イギリス英語が苦手すぎるのだが・・・)。そんなこんなでなんとか英語を取得した。

ニュージーランドは、一言でいえば「最高の国」だった。

ニュージーランドを説明する時、いつもこの表現を使ってしまうが、決して経済的には豊かな国ではないし、Amazonプライムもないし、24時間営業のコンビニも、ちょっと喉乾いたなってときに飲み物が買える自動販売機もないけど、

そこにあるのは、よりナチュラルに、自然と、家族と、友人との生活を楽しんでいる人々の姿があった。

ニュージーランドでも1ヶ月間語学学校に通ったけど、その学校がこれまたニュージーランドらしい学校だった。日本、韓国、タイ、サウジアラビア、スペイン、スイス、ドイツ、フランス、オーストリア、チェコなどなど世界各国、様々な国から生徒が集まった。

午前中はレベル別で座学で英語を勉強して、午後はアウトドアアクティビティを楽しみながら、英語を実践で使おう!というのがこの学校の特徴。

カヤック、サーフィン、乗馬、アーチェリーなどなど、いろんなアクティビティを通して英語を学習するとともに、それができるニュージーランドの柔軟さやアウトドアへの意識の高さには驚いた。

在学中は、2週間の寮生活と2週間のホームステイをした(実は、ホームステイは長年の夢だった)。寮生活では、いろんな国の友達ができて、わいわいお酒を飲み交わしたし、ホームステイではニュージーランドの家庭のそれを知ることができて、どちらも貴重な経験だった。

ホストファミリーが言ったこの言葉が特に印象的だった。

「私達には、日本人のようにお金がたくさんあるわけじゃないけどね。でも、私達にはボートやテント、釣り竿がある。それがニュージーランドなのよ」

いかにもニュージーランド人らしい言葉だと思った。5人家族で男の子2人とラグビーして遊んだりもした。向こうからしたら当たり前かもしれないけど、人種の違う僕を受け入れてくれたことに、とても感謝の気持ちが湧いてきて、今でもFacebookで投稿が流れてくると当時のことをよくよく思い出す。

語学留学が終わった後は、日産ウィングロードの中古車を買って、旅に出た。南北、2つの大きな島からなるニュージーランドの最北端へも行ったし、最南端にもいった。

毎日毎日キャンプをしながら、山を登ったり、ときにカヤックをやったり。アウトドア三昧な日々を送りながら過ごしていた。年末年始には世界で最速(と言われている)の初日の出をニュージーランド最東端から見た。ニュージーランドの原住民マオリと一緒に釣りとキャンプもした。

旅の一番のハイライトは、”世界一の散歩道”と言われている「ミルフォード・トラック」を4日間かけて歩いたことだろう。ニュージーランドには、大自然を味わいに世界中からアウトドアラバーが集まる。

観光大国ニュージーランドは、自然を適切に保護しながら、観光を受け入れていて、ミルフォード・トラックもガイド付きツアーを除き、1日に入山できる人数が40人と制限されていることから、半端じゃない倍率のチケットを入手するのは困難と言われている。そんな話も旅の最中に聞いていた僕。

国立公園内のハットパスがゲットできるサイトを覗いたら、たまたまキャンセルが出たのかミルフォード・トラックへ行けることに。さらっと書いているが、予約開始と同時にサーバーがダウンして、その日のうちに年間の山小屋のチケットがすべてなくなるような場所である。本当にラッキーだった(あとで話を聞いたら、同じ日に出発したグループの中の一人が参加できなくなってキャンセルしたらしい。「あなたは本当にラッキーね」と言われたけど、たまにそういうことがあるらしい)。

ミルフォード・トラックは、どこか違う惑星の自然の中を歩いているような感覚に陥った。水色ではなく、エメラルドグリーンの色をした川が流れ、そびえ立つ両壁の谷間を歩くトレイルは、SF映画か何かの世界の一部のよう。400〜500m落下する壮大な滝。苔むす森。

どれも圧倒的な自然で、夢を見ているかのような4日間だった。年間降水量が多く、雨の日が多いと聞いていたが、4日中3日間は晴天。最終日に雨がパラッと降っただけというラッキーっぷりだった。

日本人とニュージーランド人のギャップ、日本のアウトドアへの感覚とニュージーランドの自然に対する感覚との違いに帰国してからは考えることが多い日々だった。

自然のリズムに従い、家族や友人を大切にして過ごすニュージーランド人と他人の目を気にして、誰かが作った正解を求める日本人。この2つの対比は、僕が20歳のときに初めて東南アジアを旅した時に感じたそれと似ている気がした。

経済的には途上国だけど、若者にエネルギーがあって楽しそうに暮らすベトナム人。一方、経済的には豊かかもしれないけど、どこか精神的に暗い気持ちを持つ僕ら日本人。それと重なった。

帰国後、またニュージーランドへ行ったけど、相変わらず天国のような国だった。もしニュージーランドに気軽に入れる温泉と富士そばがあって、僕の英語力がもっと向上してたら移住したいなんて思っているけど(笑)今は僕は日本にいる。やっぱり、なんだかんだで、僕は日本が好きなんだ。

ニュージーランドって、本当にアウトドアが浸透していて、年末年始に実家に帰って、息子娘家族が庭でテント張って過ごすみたいなのも普通だったんですよね。日本でそんなことやってる家なんてほとんどないよね。

そんなニュージーランドの自然感、キャンプ。この感覚のすべてを日本人に伝えるのは困難だけど、もしかしたらそれらを知るためのヒントみたいなことを伝えていくことが、僕の役割の一つなのかもしれないと思っている。

語学留学とニュージーランド旅で考えたこと、感じたこと

・日本とは真逆の価値観とも言えるニュージーランド。家族や友人を大切にし、今そこにある幸せに満足をするような、人間らしい生き方がそこにあった。

・それゆえに、日本に帰国した時に、日本人的働き方・生き方とのギャップにちょっと苦しんだ。

・自然の美しさ、楽しみながら自然を保護するという考え方など、日本を旅していただけでは気づけなかった新しい価値観を知れた。自然が持つパワーはすごい。でも、日本の持つ自然も美しい。

帰国後、フリーランスとして

その後ニュージーランドから帰国。ニュージーランドでアウトドアに関する仕事に就いてみたいなんて思ったけど、ニュージーランドの夏をおもいっきり旅で満喫してしまって、かつ、ビックリすることに、日本テレビのヒルナンデス!から出演オファーを受けたので、帰国することを決意。

その時は、お世話になった家でファームステイをしていたけど、この話をしたら「リオ(佐久間のイングリッシュネーム的なもの)!それはチャンスじゃない!すぐに行きなさい!」と背中を押してくれた。

自宅兼、菜園で無農薬の梨を生産・販売。同時に自分たちが食べる野菜や羊も育てているブライアンとジェイニー夫妻。日が昇ったら作業を始め、ランチをして、ティーブレイクをして、夕暮れには作業を終えて、夜ご飯を食べる。いかにもニュージーランドらしい暮らしと二人の、まるでマザー・テレサのような優しさは、僕がニュージーランドが大好きな理由のそれなりのウェイトを占めているような気がする。

帰国してから、テレビの収録があったり、ありがたいことに仕事の声がけをしてもらったり、なんだかんだでギリギリだけどブログの広告収入とちょくちょくいただけるお仕事で生計をたてていた。

ニュージーランドから帰国したのは27歳。そこからの3年間は本当に早かった。

・メディアでの執筆 ソレドコ(ウェブ・楽天)、fam(アウトドア雑誌・三才ブックス)、「ゆるくてかっこいい手作りキャンプギア」(ムック本・主婦と生活社)、Hondaキャンプ 企画、執筆、つりwith camp(ムック本・つり人社)、キャンプの宝話(トレジャーファクトリー)

・取材協力、コメント提供 日経プラス、GetNAVI、SPA!、朝日小学生新聞

・テレビ ヒルナンデス!(日テレ)、カワイイこみなみには旅をさせよ(BSフジ)、雨上がりのaさんの話(ABC朝日放送)、Nスタ(TBS)、wowow(吉川晃司さんドキュメンタリーキャンプシーンの撮影)など。

・「ソロ、デュオ限定のイベントソロキャンプジャンボリー」(ゲスト、イベント企画)、トレジャーファクトリーさんイベント「中古ギアをキャンプ場で買取」を企画・運営などのイベントや、キャンプ教室の講師など。

・tent-Mark DESIGNSより、佐久間デザインの「ガレージテント」が2020年秋ごろ発売予定。

と大まかにいうと、こんなようなお仕事をさせていただいて過ごした20代終盤。

時にもがき苦しみ、時に喜びを感じ、時に不安で仕方ない夜を過ごし。

最低限、求められたことを求められた形で納品し、さらに次に繋がるように、求められていることよりももう一歩先の何かを提供できるように。

「佐久間さんに頼んでよかったです」と言ってもらえるような仕事をしたいとできる限り考えていた。

安定した給料のない世界で生きていくことは、決して簡単なことではないし、ふとした瞬間に「これで正しかったのかな」と考え込んでしまうこともあったけど、ここまで進んできた道をどのように進めていくかは自分次第なんだよなぁっと、今は諦めにも似た、でもポジティブな心境だったりもする。

20代最後の1年では、自分達のキャンプ場を作るために、土地を開拓した。

日本一周旅でいろんなキャンプ場のオーナーと話をしたり、実際にキャンプ場でバイトをした日々から、いつか自分たちのフィールドを持って、キャンパーさんを直接笑顔にしたい。

キャンプに来たお客さんが楽しくキャンプをして過ごして、「ありがとう!楽しくキャンプができました!また来ます」そう言ってもらるような場所を自分たちでも作りたい。

そんな思いから挑戦したキャンプ場開拓でしたが、行政関係の開発云々のところがクリアできずに断念。

しかしながら、今も次なる場所を探し続けている最中で、自分たちのフィールドを持つという夢は必ず実現する。

帰国後、フリーランスとして考えたこと、感じたこと

・20代後半は、雑誌、ウェブ、テレビ、イベントなどなどのお仕事をやらせてもらって、フリーランスとしてなんとか生きてきた。

・サラリーマンを辞めるときに考えていた「好きを仕事にする」を実現できた。

・キャンプ場開拓を試みるも頓挫。でも、諦めてはいない。必ず自分たちのフィールドを持って、キャンパーさんに楽しく過ごしてもらえるキャンプ場を作る。

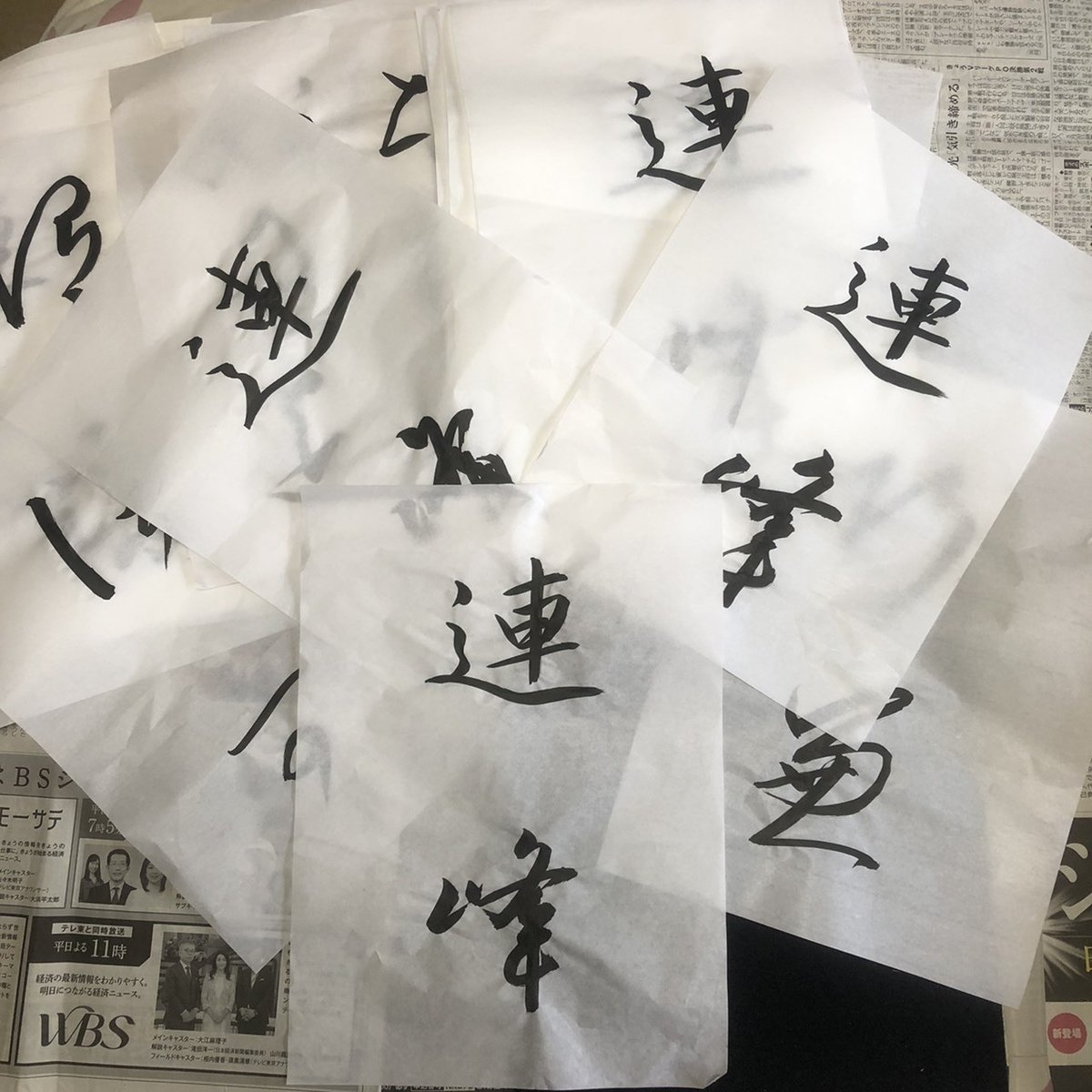

書道との出会い

僕が通っていたニュージーランドの語学学校での体験が、日本帰国後に「書道」へと導いてくれた。

前述した語学学校は、アクティビティを通して英語を学ぶ機会のある、ユニークな学校。そのカリキュラムの一つに「合気道」があった。

講師はニュージーランド人(奥様は日本人)。国籍問わず参加した生徒がみな、畳の上で裸足になり組み手をして合気道を学ぶ。

そこに言語はあまりなかったが(笑)、確実にそこには日本の精神が流れていて、自分にとってはそれが当たり前だと思っていたことも、他の生徒からしてみるとそれは全く初めてのこと。

日本人は「気を感じて」といえば、なんとなくそこに気配があるような、そんなイメージを持つことができるけど、諸外国の方々からするとそれはなんのこっちゃわからない。

20代の前半、東南アジアで感じた「日本のいいところ」を身をもって体験した当時のような何かを感じ、

日本独特の面白さをもっともっと知りたいと思ったし、日本人として「○○道」の何かしらには、触れておきたいと思った。

そう考えていたら、何かに導かれるようにニュージーランドから帰国した後、私の高校時代の恩師のツテで書の師匠「野尻泰煌」先生に師事するように。

先生は、スペインのプラド国立美術館やイギリス、オーストリアなどの美術館に作品が収蔵されるような方で超一流の芸術家。

毎月板橋にある稽古場に通って、「書」について学ぶのはもちろん、

芸術とは何か、書とは何か、生きるって何か、みたいなそんな話もたくさんしていただいて、もんもんとした20代後半を過ごしながらも、ここで聞いた言葉、書道体験、芸術に触れたことが、僕の人生では非常に大きかったと思う。

ある日、先生に「美術と芸術の違いってなんですか?」と質問した。

「美術ってのは、造形美とか完成されたもので、芸術ってのはその人自身の人生が投影されているもの。だから君がこれから書き続ける書も、君の人生が表れる芸術品になる」という話(ちょっと解釈違うかもですが)をしていただいた。

今まで全く芸術と関わることのない人生だっただけに、その言葉がすごく心に残っていて、それ以来芸術品と言われるものに対する見方が少し変わったきた。

たまに周囲の人から「さくぽんってその年齢のわりに、落ち着いてるよね」と言われることがあるのだけど、それが本当であれば間違いなく、それは先生のおかげです。

月に一回の先生との対話の中で、書ってなんだろう。書くことてなんだろう。修行のため? 良い書ってなんだ? どうやったら良い書?

手が勝手に動くような、無意識レベルで書を書くにはどうしたらいいの?

生きるってなんだ?

みたいな、そんな話をしたこともあれば

「佐久間君。きみは大丈夫。必ず成功するから。20代で焦っちゃだめ。しっかりと今に向き合って、我慢が必要であればしっかりと耐えなさい。今は深く深く根を張りなさい」

と言われてこともあった。時に抽象的で理解が難しいこともあったけど(笑)、先生の言葉1つ1つを大事に受け取って、僕なりに咀嚼をして。

忙しくて筆をとる時間が減っても、先生と話す時間が楽しくて教室に通ったことも。

しかしながら、本当に残念なお知らせが2019年の暮れに届いた。先生がご逝去された。とてもとても悲しくて、何度も泣いた。これから先、あと10年20年、できれば30年と書の師匠、人生の師であって欲しかったから。

先生、ありがとう。先生が亡くなってからしばらく筆をとれなかったけど、先生にたくさん頂いたお手本をもう一度書き始めましたよ。

今年の9月に行われる泰永会の書展の作品を精一杯書くことが、僕ができる今できる、先生が最も喜んでくれることだと思う。

「書は人なり」

僕なりの人生を歩んで、死ぬときには佐久間亮介の「書」が書けるようになりたいなぁと思う。

書道を通して考えたこと、感じたこと

・日本の文化である「○○道」の何かをやりたくて、書道を始めた。

・師事したのは、野尻泰煌先生。海外の美術館にたくさん作品が収蔵されている一流の書道家。

・書を通して、人間として成長できた気がする。書は人なり。書を書き続けることで、人間を磨いた。

30代にむけて

以上、20代をざーーーっとですが、振り返ってみました。

長かった、とにかく長かった。なんだかんだで2万字を超えました。でも、正直「ここもうちょっと書きたいけど、書き始めたら終わらないな・・・」というところもあって、削ったりもしているので、書いた文字数でいうと3万字くらい。3万字っていうと原稿用紙75枚みたい(笑)

こんだけの文字が書けるようになったのも、自分がブログを書き続けてきて、そして、文章を書いてお金をいただくという意味でプロのライターとしてやってきたからこそだと思います。

20代。とにかく必死に、個人として好きなことを成し遂げよう、好きなことでフリーランスになろう!みたいなざっくりとした目標がありました。

それをなんとかギリギリで達成できた今。

30代は、自分ひとりではなく、組織やチームで、もっともっと世の中に大きな価値が残せるような仕事がしたいと思ってます。

詳しくは、また別記事を書こうと思っていますが、この20代の振り返り記事を書いて、自分がやってきたことを棚卸しすることができました。

一度頭の中を整理して自分で自分を俯瞰してみて、自分がやってきたこと、そしてそれはなぜなのか?自分はなぜソレをやって、何を成し遂げたかったのか、何を得たかったのか。

僕の人生の原点、原体験になることがたんまり詰まった20代を振り返って、今もう一度、ここから自分の人生で何を実現していきたいのか。

それが見えてきた最近です。

「30代は、楽しくなるよ」っと先輩方はおっしゃっていて、20代の絶望期は、「本当かよ・・・今の状況をみるに全然楽しくなる兆しがないんだけど」と普通に感じてましたが、今実際に30歳になってちょっとの時間が過ぎただけでも楽しさの入り口にいるような感覚になってます。

30代、自分がやりたいことを実現するために、グロービスという経営大学院にも通いはじめました。

周りの受講生は、バリバリの会社員や経営者の方など頭のいい人ばっか。授業の度に「俺、頭悪いな・・・」と自分の頭の悪さを痛感してますが、

なんとか20代での「ビジネス」視点での遅れを取り戻せるように、背伸びをして必死に食らいつきながら学んで、実践していこうと思っています。

長くなりましたが、ここで終わりにします。

20代、楽しかったなぁーーーーーーーーーー。

一度しかない人生、後悔のないように。30代も人間らしく、喜怒哀楽ありながら、楽しく生きていきます。では、また。

いいなと思ったら応援しよう!