「ありがとう」を集める

題名の通り、僕は「ありがとう」を集めることにした。

2ヶ月ほど前からちょくちょく思っていて、初めて言葉にしてみようと思ったことをまとめる。また、最近のことをまとめる、ということも含めて今回noteを綴る。

単なる自分の自意識過剰かも知れないけど、通って8ヶ月になるベンチャー企業の長期インターンで「ありがとう」と言われることが増えた気がした。

それは、バイトを辞め、学校以外の時間はインターンに専念してみる、という決断をし、シンプルにインターンで関われる業務が多くなり、それに比例して、「ありがとう」と言われることが増えたからなのかも知れない。

それもそれでいいのだが、僕は、自分が少しでも以下のことを実行し始めていることによる効果であると信じたい笑

僕の今1番学ばせてもらおうと思っている人たちのうちの1人が言うには、人の役に立つために大事なのは、「2つ上の立場の人の仕事を考えて、自分の仕事に取り組む」ことであると言う。

インターンに通わせて貰う中で、何回も共有してくださっている。

バイトを辞めてインターンにフルコミットを始めてからのここ2ヶ月くらいは毎日毎日、学んでメモすることが沢山な日々になっている。幸せである。だけど、僕が1番心掛けよう、1番実践できるようにしよう、と思っていることは上記のことである。

これは、文字通り、何か仕事を貰った際、自分に仕事を振ってくれた人、の、一個上の立場の人が仕事を振り分けた意図を考えて自分に回ってきた仕事をこなすことである。

これは、降ってきた仕事を、単に「言われた通りにこなす」のではなく、この仕事はどんな仕事のパーツなのか、この仕事が細分タスク化される前の大元の案件のゴールは何かを探ることである。

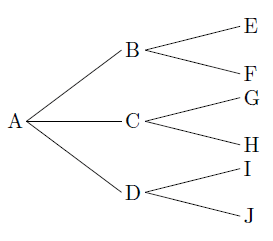

そして、何故この仕事がこう振り分けられて、この仕事はどのようなことを求められているのかを、樹形図のように、理解することである。

上の図で言うと、Aがプロジェクトのゴール、役割分担がB,C,Dの人や企業に振り分けられ、更に、下請けのような形で細分化されたタスクがE,F,G,H,I,Jと、振り分けられていく。

これは企業の内部でも、外部でも、プロジェクトを複数人、複数の会社・団体で実行するときにも役立つ。

(こういう図を使って組織を考えると、「組織のネコ」という本で学んだことも話したくなるがまた機会があればまとめる。これは、姉に薦められた本。)

僕は、つまるところ、大抵Eの列かそれより下である。インターン生として、リストアップやメール本文や企画書作成、スライド作成、広告やPR動画の撮影・編集、法務局や郵便局に書類を出す、分析と資料作成、営業メールをひたすら送る、などなど、1番最下層の業務を行う。取引先や大元のプロジェクトを作っている人とは直接話したりしない。

就職のことは詳しくないし、企業によってまちまちだが、大抵の新入社員は、僕と似たような層の業務をこなして成長していくのではなかろうか。

社会人からしたら普通では?と思われると思うのは重々承知が、僕がここで「面白い」と感じるポイントは、

・学部生でこの考えを実務を伴って伝えて頂けているということ。

・僕の2つ上の立場がCEOであること。

(下手したら1つ上の立場がCEO、2つ上は取引先の企業になることもある)

僕は、このインターンに来た時、「起業家の実際の働きをパソコン一台挟んで体験できる!」、「どうやって食べてるんだ!?」という興味で取り組んでいた。

だが、実際、蓋を開けてみると、細分化されてほぼ雑務のような仕事ばかりで、どんな企業とどんな取引をしているか、どんなアウトプットを売りにしているのかの全体像には目を向けられずに、数ヶ月過ごすことになる。これは、自分の仕事の捉え方と、視野が狭かった。自分で何してるのかよくわからなかった。当然感謝されることも少なかったし、会話も密に充実したものにできなかった。

せっかく、学べると思ってインターンに来ているのに、、、

ただ、これ↑は振り返ってみての感想で、当時は、「ベンチャーの長期インターンしてるぜ!」

「なんか社会人から指示もらって作業してるわ!」

「以前やってたラーメン屋のバイトと違い、座ってパソコンで時給貰える!」

「涼しい!」

「なんか学べてる気がするわ!」

と、あぐらをかいていた。

(このnoteの数ヶ月後には、いやまたこんなnote書いてたわ!知った気になってるわ!恥ずかしー笑とか思ってるかも知れないが…)

端的に言うと、「与えられた業務をマニュアルに沿って手取り足取り助けてもらいながら何日もダラダラかけて行っていた。」

今振り返って思うことだが、これじゃあ、より階層が上な業務内容は任せてもらえないし、何より、インターンに来てるのに雑務だけやって何も学べていない。

せっかく、時給が出て生活費が保障されている中、起業家のもとで現場で学べる、自分よりも経験豊富な人がいる、という「最高の学び場」を活かしきれていない!

ゴールデンウィークにインターンを始めてから何回も言われてきたことだったが、言葉の意味は解説できても、実感し、実践しようと気付くまでにはヒートテックが要る季節にまで時が進んでしまっていた。

この言葉を実践して何がいいかと言うと、どんな雑務も受注された仕事に繋がっているということを意識できると言うこと。

確実に必要な何かのパーツだ、と意識して取り組めると言うこと。

これを理解し、取り組むと、納期を早めて提出したり、相手の意図を理解し、相手が選べるように、複数の素材を提出する、更には、プラスアルファで「これも必要ですよね?」と、相手にとって「助かる」仕事ができるようになる。

相手が求めてる、もとい、このプロジェクトに求められていることがわかれば、どのくらいの質でいつ提出すればいいかもわかってくる。

↓

上司の修正回数が減る、なんなら求めた以上のアウトプットを得られる

↓

上司、助かる

↓

上司が自分の仕事に費やす時間が長くなったり、更にいい仕事が回ってきたりする。単純に会社としてのアウトプットの質も上がる。

↓

それの連続で会社が良くなる

会社としての信頼も上がる。

会社の話、仕事な話ばかりだと、疲れてしまうかも知れないが、これは、「人間関係」全般に応用できる考えだと痛感している。

例えば、家族、学生の皆さんはじめ、社会人の方々も含め、家事を積極的にやって下さる人に対して真摯に向き合えているだろうか?

僕は、母親に甘えています。

「玄関の床、片して!」

・僕は、散らかしっぱなし。

↓

・母は掃除機をかけたい

↓

・僕のものをどかしてから、掃除機をかけなければならない。

友達や、恋人に対しても、同じように、もっと、立場を考えて振る舞えば良かった、と反省することばかりである。

そもそも、だらしない生活習慣がついてしまっていて、何も言えないが、相手の立場を思っていたら、家にいる者として、友達を応援したい、大切にしたいと思う者として行動に移せるはずである。

(特に、家事をメインでやってくれているなら尚更…いつもありがとう、これからちゃんとします。)

そして、小さい頃からの僕は、「あとでやるー!」だった。相手が声を上げて、やってくれとお願いしていることを僕は、甘えて後回しにして、テレビだったり、漫画だったり、遊びを優先してきたのだ。

こんな癖が叩き直された訳でもなく、インターンに来た僕は、相手の立場や状況に立って考える、ということが徹底して出来ていなかった。

だが、ひとたび意識した行動することに集中すれば、相手の優先度がわかる。相手の求めてる質がわかる。

もっと言えば、このプロジェクトで求められていることが、どう人が動いているのか、全体が見えてくる。会社やコミュニティ全体がどんなものか少しずつ見えてくる。

ここまで見えれば、あとは自分なりに相手のために動いてみることである。

ここでやっとタイトルテーマに帰着する。

こうやって、「ありがとう」を集めるのである。

正確には、相手からありがとうを引き出すように、動くと言うこと。

と言っても、まだまだ僕のアウトプットの質は低く、時間がかかるし、修正も多い、手を焼かせてしまっているが、やっと自分の位置や出来ることが把握できてきて、これから成長頑張らせて下さい!と言う段階で、「見習い」もいいところである笑

そして、これは、僕が目指す起業家の振る舞い方にも帰着する。

僕が起業を、志したのは単にその生き方を選択する人の自伝が面白かったり、僕から見える生き方に惹かれたからだが、実際に更に起業家について詳しくなればなるほど、起業家の仕事として相手の課題を解決することが大半を占める、とわかってくる。どんな仕事でもそうだと思うのだが、特に起業家は、自分の意思と、行動と、お客さんがより近い、相手の課題解決に直結する機会が多い気がする。

そして、ここで必要になってくるのは、相手の立場で考えたり、ありがとうと思われる仕事をすることである。

そして何より、サボって楽しみを得たり、時間を作るのではなく、「ありがとう」と言われた日の帰り道がすごく気分がいいのである。

これからも、「ありがとう」を集めていこう、インターンでも、自分のことでも、家族にも、友達にも恋人にも。そして!自分も相手がしてくれたことに対して、「ありがとう」をちゃんと贈っていこうと思えた。

それが、人生が辛くも楽しくなるひとつの鍵であると感じた。

この学びのきっかけを下さった峻輔さん、ありがとう!