26歳1ヶ月有給日記

26歳、転職のタイミングで1ヶ月の休暇ができた。最初は次の仕事に向けた準備期間にでもしようと考えてはいたが、よく考えると社会人として1ヶ月のまとまった休みを取れるタイミングはなかなかないと思い、海外に行こうと決めた。

また、家族もおらずひとり身で若い今だからこそ行ける場所もあると思い、思い切って旅に出ることに決めた。

最終出社前の引き継ぎでバタバタしていたが、とりあえずどこにでも行けるように予防ワクチンを打ち、バックパックの準備をした。

2年前に行ったエジプトの白砂漠の絶景が忘れられず、海外の秘境に行きたいと思いChatGPTに聞いてみた。

「男性一人旅でおすすめの世界の秘境を教えて」

トルクメニスタンの地獄の門、ジョージアのカズベキ、エチオピアのダナキル砂漠、オマーンのワディシャブなどChatGPTが教えてくれた世界の秘境は、どれも自分が知らない世界だった。

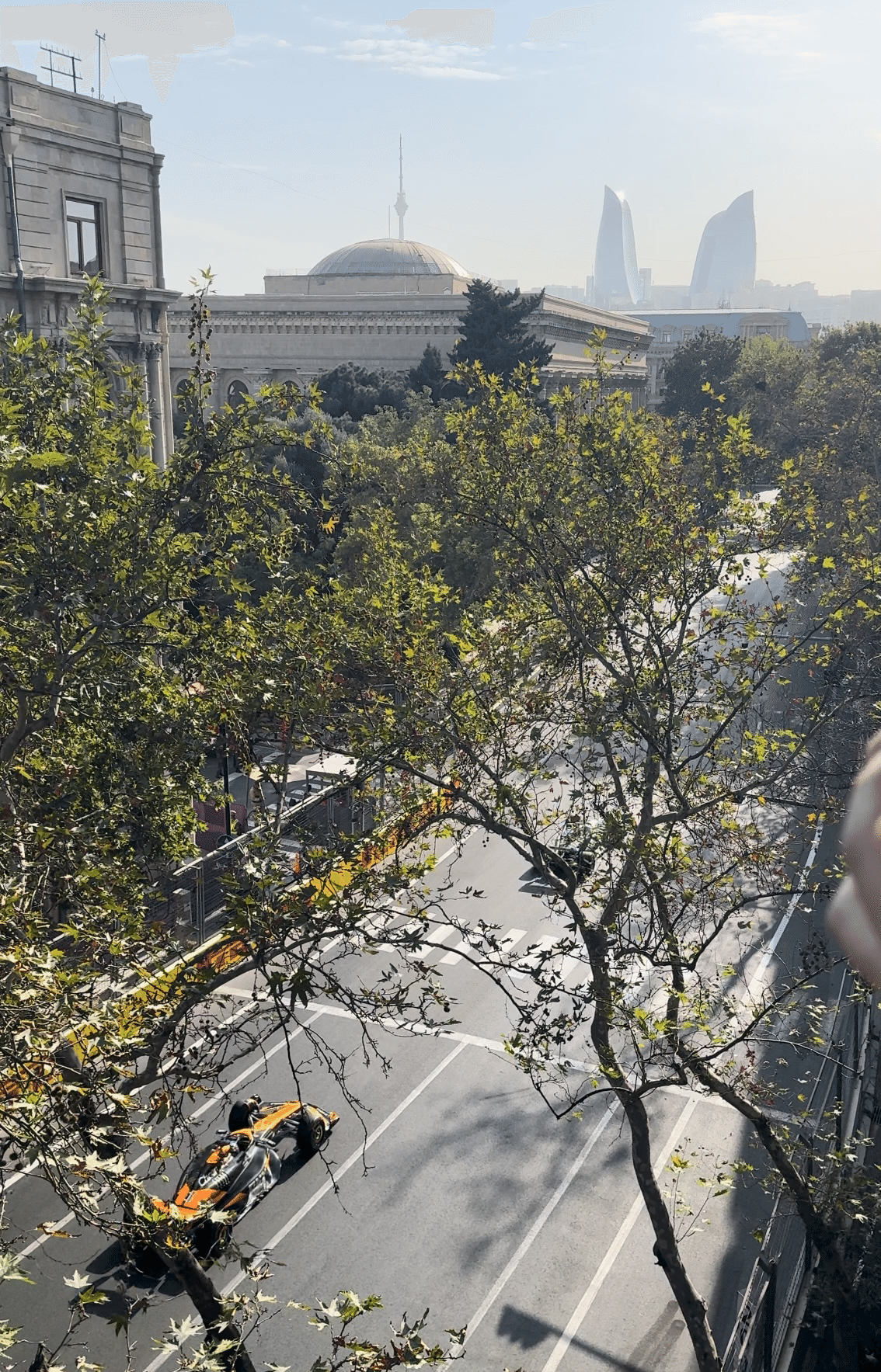

南コーカサス地方に興味を持ち調べてみると、たまたまアゼルバイジャンで年に1回のF1があることを知った。友人がF1関連の仕事をしていることもあり、せっかくの機会だと思いとりあえずF1のチケットを買った。

アゼルバイジャンの前に違う国も見てみたいと思い、航空券が安かったインドのムンバイにまず行くことにした。

インド - ムンバイ

インド行きを決めたのは前日。Eビザは3日前までの申請が必要なため、アライバルビザで入国することにした。

ちなみにアライバルビザはかなり待たされたのでEビザを申請しておいた方がいい。

観光地を調べる時間もなかったが、ムンバイについて軽く調べていると16年前にインド最悪のテロが起きた場所であると知った。

その中でも、タージマハルホテルという高級ホテルが事件の舞台となっており、気になってこのホテルに泊まることにした。

この無差別テロを描いた映画、ホテル・ムンバイを機内で観ながら向かったので、少し怖かったが、12年前に無差別テロが起きたとは思えないほど美しいホテルだった。

リアルな描写で残虐だが、テロに勇敢に立ち向かったホテルスタッフを描くこの映画は是非見てほしい。

インドの雰囲気は2年前に行ったエジプトのようで、発展途上な街並みの一方、人々はとてもフレンドリーな国だった。

インド門で「街を案内してあげるよ」と話しかけてきたIBMで働いているというインド人(本当かどうかは分からないが)に街を案内してもらった。

たまたま、年に一回のガネーシャ祭の時期と重なり、彼の家にもお邪魔しこの祭りに参加した。

観光客として来ているだけだとこの祭りの存在を知ることもなかったが、地域ごとや各家庭にある泥でできたガネーシャを爆音の音楽とともに街を練り歩きながら、最終的に海に流すというかなり壮大な祭りだった。

10日間行われ夜中も寝ずに行われるらしい。

本当の意味でのローカル文化を感じられた。

また翌日には、世界一の洗濯場と言われるドビー・ガードを見にスラム街に行った。階級制度の名残として洗濯業を行う人がここには3000人いるらしい。このドビーガードに展望台があることに違和感を覚えると同時に、自分もその展望台に立つ人間の1人であることにさらに違和感を覚えた。

また、Uberのドライバーと仲良くなり、いろいろ案内してもらった。ローカルのストリートフードやサトウキビジュースも奢ってもらった。

個人的には、海外旅行では観光地的な場所に行くより現地のローカルを感じることの方が好きである。Uberのドライバーと仲良くなって案内してもらったり、現地の人と深く話すことが一番楽しい。

そして街を案内してくれた同い年のタクシー運ちゃんに空港まで送ってもらい、アゼルバイジャンに向かった。

アゼルバイジャン

アゼルバイジャンの首都、バクーの空港に着いた時の第一印象は、「ソ連?」

霞んだ空気と不気味な建物群にソ連みを感じたが、バクーの街に入ると雰囲気は一変した。

近代的な都市と、旧市街の融合。

アゼルバイジャンのF1は市街地コースでこの街の中を駆け抜けるため、道路は封鎖され、街は完全にF1一色。

街並みはとても綺麗で、カフェで隣の席の人に道を尋ねたら、地元の高校生で、近くの公園を散歩しながらバクーについて教えてもらった。

週末何をしているのかを聞くと、散歩しかやることがないと。確かにやることはあまりないが、バクーの中心地は旧市街と新市街がありどちらもとても美しい。日本の東京の中心部は近代建築しかほぼないため対照的に感じた。

クウェート

F1後、とりあえず普段行かない国に行こうと思い、バクーから安い飛行機のある国を探したらクウェートがあったので行ってみた。

クウェートは、湾岸戦争のイメージがあるが、実際はイラクに侵攻された側で、豊富な石油資源をもとにかなり発展した街で治安も良い。

夏場は50℃にもなる灼熱のため、外を出歩くことはなくほぼ全て車移動を前提として街が設計されている。

街には信号がなく、環状交差点ですべて高速道路のような大通りであり、その大通り沿いにお店が立ち並ぶまるで日本の地方都市のような光景だった。そのため、渋滞することもなくタクシー移動はとてもスムーズだった。

また、中東第2位のショッピングモール、The Avenuesは、ハブ空港並みに巨大だった。東京ドーム6個分の大きさで、スタバも4〜5つほど、無印良品やH&Mなどの店も2店舗ずつあるくらい広い。まるで空調の効いた街である。未来の火星のようにも感じた。

一方、ローカルのマーケットであるスークもあり、近代的なショッピンモールとローカルの対比が印象的だった。

外を歩いて移動するということがないため、生活という観点では窮屈に感じた。街に人がいないため、窓の外を見ても社会性を感じられないというのが窮屈さの原因だろうか。

イスタンブールや中央アジアのように、街歩きができる方が居心地はいい。

トルコ

イスタンブールは素敵な街だった。海沿いかつヨーロッパ風の歴史ある建物のコントラストが綺麗だった。やはり海がある街は良い。

Seven Hills Restaurantのテラスはとても素敵で、サントリーニ島のようだった。

旧市街と新市街があるが、どちらも近代的な街というよりはヨーロッパ風の建物が多い。

ヨーロッパとアジアの境目ということもあり、アジア人にとっても過ごしやすくかつ文化の融合がありご飯も美味しい街だった。

オマーン

秘境に行ってみたいと思い、オマーンのWadi Shab へ向かった。

砂漠のオアシスのような場所で、美しい世界だった。このためだけにオマーンに来ても良いと思う。

オマーンはクウェートと同じく灼熱のため、車移動を前提とした街である。街を歩く人もあまりおらず、バザールはあるがそこまで盛り上がってはいない。

イスラム教が強く、お酒はホテル以外では飲めない。

世界には美しい自然がまだまだあるのだと知った。

ウズベキスタン

ウズベキスタン、カザフスタン、タジキスタン、キルギス、トルクメニスタン。これらの中央アジアの国がそもそも何が違うのかすら何も知らなかった。なんとなく草原くらいのイメージしかなかった。が、いざ来てみて衝撃を受けた。

まずウズベキスタンの首都、タシケントへ。

このタシケント、こんなにも発展しているのかと驚いた。

タシケント中心地にあるタシケントシティモールは2024年にできたばかり。かなり綺麗でまるで日本のショッピングモールのよう。

そのショッピングモールの隣は2019年にできたタシケントシティパーク。ここでは夜に光と音楽の噴水ショーが行われているが、まるで上海やドバイのような雰囲気であった。

「て」のロゴで知られる、7saborのプロモーションはすごく、スポーツ用品のみならず、水、アイス、香水などあらゆるものが「て」のブランドだった。

街中でもこの「て」の服やショッピングバッグを抱えている人をよく見た。大統領の娘婿が立ち上げたブランドで、国として推しているようだった。アゼルバイジャンのF1でもこの「て」のブースがあった。

オマーンやクウェートなどと違い、街に街路樹があり、歩道があり、人々が歩いている。天気も良く非常に心地よい。

人間の幸福度という観点で、街を歩けるというのは、移動の主権を握れるため幸福度が高くなるのではないかと感じた。

また、タシケントの地下鉄は中央アジアで最も古く、1977年に開通している。過去は避難所とされていたが今は観光地化し写真撮影が許可されている。

タシケントの地下鉄はまるで美術館のような作りで、アートが施されている。帰宅ラッシュ時の地下鉄は、東京のような満員電車で学生も多くいた。

ウズベキスタンの平均年齢は29歳らしい。

この国のことをこれまで全く知らなかったが、経済成長の勢いをとてつもなく感じる街だった。

首都タシケントから高速列車で第二の都市、サマルカンドに移動した。サマルカンドは歴史が古く、水色の遺跡がとても綺麗な街だった。

サマルカンドで乗せてくれたタクシーのドライバーはたまたま日本語を話せる人だった。東京で1年間日本語学校で日本語を勉強した男性だった。

日本から来たと言うと嬉しそうで、サマルカンドで初めて日本人を乗せたと言っていた。

彼はビザの関係でウズベキスタンに帰国したようだが、いつかまた日本に家族で住むのが夢らしい。

サマルカンドからブハラまでも高速列車で移動した。

ブハラではたまたまフットサルのワールドカップが開催されていたので観に行った。客席はまばらに空席が目立ち、サッカーワールドカップの人気度とは差があるが、ワールドカップという世界的な祭典を開催する場所としてウズベキスタンの発展を象徴しているようだった。

ブハラからタシケントへは7時間の夜行列車に乗った。

4人一部屋のような作りで、外国人が珍しかったのかいろんな人が集まってきて話しかけてきた。

みんな英語が全くできないが、部屋の4人で歴史、宗教、社会問題など7時間Google翻訳で語り合った。

おしんを全員見ていること。

住宅ローン金利は25%で高すぎるので、家を買うときは現金で買うこと。

政府の腐敗が多くスピード違反で捕まっても賄賂を渡せば見逃してくれること。

一番有名な日本人は山本勘助であること。

など、現地の話を色々聞いた。

ウズベキスタンはご飯も美味しく経済成長の勢いを感じた。

ウズベキスタン、とても好きになった。

カザフスタン

カザフスタンのアルマティの第一印象は、「アメリカの大学のキャンパス?」

街の中心部を歩いてみてなんとなくサンフランシスコを思い出したのだが、その理由は自分がサンフランシスコ留学で過ごした大学のキャンパスと近しいイメージを感じたからだった。

自然豊かで国際色豊かな人種、まるでアメリカのキャンパスのようだった。

顔の見た目がロシア系の人もいれば日本人っぽい人もいれば、ヨーロッパ系の人や中央アジアっぽい人もいる。ウズベキスタンは同じ系統の人が多かったからこそ、多民族国家であるカザフスタンとの対比に驚いた。

たしかにウズベキスタンの夜行列車で話しかけられた現地の大学生に、「カザフスタン人だと思った」と言われた。

また、アルマティの中心部は弾き語りをしている人や若いお洒落な学生も多く、美男美女が多かった。

原宿のキャットストリートを歩いているような気分だった。

また、ウズベキスタンのタシケントは成長途中の勢いとその歪みを感じたのに対し、カザフスタンのアルマティは一定成熟した後の安定のような雰囲気を感じた。

その後、アルマティから車で5時間ほどにあるコルサイ湖にツアーで行った。

平日ながら大型バス数台いたが、今後中央アジアの観光客が増えるとさらに人は増えるだろうと感じた。

自然と都市のバランスが良い。住めると思った。

まとめ

今回の旅はほぼ次の行き先を決めず、航空券も前日or当日に取る放浪旅スタイルだった。ほとんどの国でビザ不要の日本のパスポートだからこそできたことでもある。

結果的に、インド→アゼルバイジャン→クウェート→トルコ→オマーン→ウズベキスタン→カザフスタン と周遊した。

文化も宗教も国柄も全然違う国にそれぞれ行って共通して感じたことが多かったので、最後にまとめてみる。

1. 世界は加速度的に進化している

ウズベキスタンのタシケントの発展と経済成長の勢いに驚くと同時に、全くどんな国か想像もしていなかったクウェートでも巨大なショッピングモールを目の当たりにして、どの国でも経済発展が進んでいるのだと感じた。

自分は今日この日を日本で、東京で、渋谷で過ごしていても、同じ時間で世界の80億人が経済活動を進めている。

一部は戦争など争いが起こっている地域もあるが、大部分はある程度の平和的世界が作られ、人々が日々の経済活動を行っているからこそ、世界は知らないところで、前に、加速度的に、進んでいる。

第二次世界大戦が終結し、日本での高度経済成長期が終了した1973年頃から考えてもまだ50年ほどしか経っていない。50年後、自分はまだ80歳手前だがその時にはさらに加速度的に世界は進んでいるのだろう。

長い目で見て世界経済は成長していく。人間が経済活動を行う限り、この流れは変わらないのだと感じた。

2. インスタは個人ポートフォリオ

今回の旅で出会った人々と連絡先を交換する際は基本インスタだった。

日本でも新たに出会う友人と今はLINEを交換することはもうなく、インスタを交換するのが一般的になっているが、これは世界でも同様の流れなのだと感じた。

ウズベキスタンで英語を話せない人と話した時も、インスタの投稿を見て話が弾んだ。インスタは個人ポートフォリオだと思って充実させておいた方が良いと感じた。

3. TikTokは世界中で使われている

クウェートの空港で荷物検査をしている人は、もはや荷物を見ずにTikTokを見ていた。トルコで工事作業をしている人も休憩中にTikTokを見ていた。

カザフスタンのアルマティでは、飲食レストランチェーンを展開しているTikTokクリエイターの人に突然話しかけられた。

この動画は20万いいねくらいバズってた笑

(夜行便の翌朝かつシャワーも浴びてない状態で突然話しかけられたので頭回ってない笑)

TikTokは世界中で使われているのだと改めて感じた。

4. 人々は都市部に集中する

ウズベキスタンのタシケントはものすごい経済成長をしている。一方、タシケントからサマルカンドへ移動する高速列車の車窓はひたすら何もない草原だった。

世界が加速度的に経済成長していることには変わらないが、それはより都市部への集中も意味するのではないかと感じた。

5. ライドシェアがない日本は異常

今回の旅でライドシェアがない国はなかった。ウズベキスタンやカザフスタンでは、Yandexというロシア版Googleのようなアプリがスーパーアプリとして使われており、このYandexタクシーを使えないと移動にかなり困る。Yandexの登録に手こずったが、これが使えないと観光がままならないほどだった。

日本に来る外国人もまさに同じことを感じているのではないだろうか。

6. 世界のTOKYO。日本の評価は高い

お世辞があるとしても、日本はBest countryだと言う人がとても多かった。日本に旅行するのが夢だという人も何人もいた。

日本人は日本を沈み行く国だと悲観的に捉えている人が多いが、客観的に世界からの視点で見ると、日本は平和で美しく、おもてなし精神があり経済発展した素晴らしい国である。

世界的に見ても日本、特に東京は世界の「TOKYO」であるという客観的視点を持つ必要がある。

TOKYOほど近代的都市で、気候環境が良く、安全で、海があり、食のレベルが高く、自然とのバランスが良い街は世界に存在しない。海外に行くたびに思うが、今回もまさにTOKYOの凄さを感じた。

7. 日本は相対的に愛国心が弱い?

自分は右派の人間ではないが、今回の旅で「どの国でも自国の国旗を掲げているところが多い」ということに気づいた。

ウズベキスタンでは空港も中心地のシティパークでも大々的に国旗のプロジェクションマッピングが行われていた。

アゼルバイジャンの旧市街ではベランダに国旗が掲げられている家をいくつか見た。

カザフスタンのコルサイ湖では湖のほとりに国旗が掲げられていた。

日本で日の丸の国旗を大々的に公園で掲げたりベランダに掲げていることはあるだろうか。振り返ってみると街中で日本の国旗を見ることはほとんどないと思う。

特にウズベキスタンでは、プロジェクションマッピングも国旗だったこともあり、国の勢いを感じたのかもしれない。

経済成長の根底には、自国への愛国心もあるのかもしれない。

客観的な目線として、日本は他の国と比較し相対的に自国を愛する気持ちが薄いのではないかと感じた。

7. 笑顔と握手は世界共通

英語が通じない国でも笑顔は通じる。

物珍しそうに見られても、こちらがニコッとすればほとんどの場合ニコッと返してくれる。こちらから笑顔という形で心を開けば相手も開いてくれる。

「きっとこの世界の共通言語は、英語じゃなくて笑顔だと思う」

高橋優の「福笑い」。

この曲を中学生の時に聴いた時はピンと来なかったが、今、英語も話せるようになった今だからこそ、この歌詞の意味がやっと理解できた気がする。

前職のCountry Managerで日本語が話せないインド人の方にはよく、「Ryomaの笑顔がいいね」と言ってくれていた。英語ができるできないではなく、笑顔で心を開く姿勢を持つのがよく思ってもらえていたのかなと思う。

前職でグローバルの同僚と働くことが多かったためか、初対面の挨拶は握手をすることが自分の中でも自然とデフォルト化していた。

今回の旅でも、初対面の相手に自ら握手をすることで相手がより心を開いてくれることを感じた。

笑顔と握手は世界共通。

7. 自分の人生は自分が生きる

海外で一人旅をしてると本当に1人を感じる瞬間が多々ある。改めて自分を見つめ直す時間になった。

ウズベキスタンのブハラでは宿の近くで猫が寄ってきて夜中小一時間一緒に過ごした。誰も知らない国で、周りには誰一人おらず自分のみがいる。

インスタのストーリーを見れば人それぞれのその日のストーリーがある。自分もいい部分だけを切り取ったストーリーを上げる。

それぞれが自分の人生のストーリーを生きている。他人の人生ではない。他人にシェアするための人生でもない。

自分は自分の人生を生きなければならない。

全く知らない国で一人になってみるとよりその意味を感じた。

自分の人生だからこそ自分で人生の意味や目的を決め生きなければならない。その中でせめて自分の周りの人には幸せを与えられるようになりたい。そしてその範囲を広げられる人間になりたい。

9. 資本主義から逃げない

今回の旅で最も痛感したことの1つ。

世界が成長すればするほど、人々は資本主義に飲まれていく。お金を意識することが増える。

ムンバイでガネーシャ祭を案内してくれたインド人には最後案内代を要求された(想定はしていた)。不当な価格ではない適正価格くらいだったのでもちろん支払ったが、資本主義化における善意とは何かと感じた。

ウズベキスタンのタシケントシティパークで話しかけられた19歳の学生には、日本の平均月収はいくらかと聞かれた。

2〜3千ドルくらいかなと答えると、多いと思ったのか、誕生日にプレゼントをちょうだいと冗談半分で言われた。

ウズベキスタンの夜行列車で7時間語り合ったうちの1人から翌日にメッセージが来た。

「2日後に必ず返すから$50貸してくれないか」

丁寧にお断りした一方、あれだけ語り合い友達になれたと思っていたのでショックを受けた。そしてこの世界は資本主義であると改めて気づいた。

留学をしていた大学生の時には感じなかったが、20代中盤になり旅で出会った歳の近い世代の人たちとは特にお金の話をされるようになった。

幸せの定義は人それぞれだが、この世界が資本主義である以上、どの国にいても資本主義から逃れることはできない。

恵まれた環境にいる日本に生まれたからこそ、資本主義のゲームの中で幸せを見つけ、幸せを与えられる人間にならなければならないと感じた。

お金ではない幸せの形ももちろんある。ただただ、資本主義に飲まれるのは幸せではないかもしれない。

ただ何かを言い訳に資本主義から逃げてはいけないと感じた。

特に20代のうちは。

この世界は資本主義で成り立つと決まっている以上、その資本主義というゲームの中でいかに人間らしく喜怒哀楽を表現できるか、価値を生み出せるか、優しさを提供できるか、幸せになれるか。

特に地方出身で大学で上京し、東京の圧倒的な資本主義を感じてきた自分としてはまだまだ資本主義から逃げてはいけないと感じた。

なんとなくモヤっとしていたことがクリアになった。資本主義から逃げない。

残り20代のテーマにすると決めた。

10. 消費 vs 創造 = 幸せ vs 生きがい

ある程度自由に使えるお金があり、一人旅でもそこまで節約を気にする必要もない状態で、食べてみたいご飯を食べたり行ってみたい国にふらっと行ったりすることを3週間続けている中で、だんだんと自分がただ「消費」しているように感じた。

自分が生きた証として、自分が存在することでこの世界に何かプラスな価値を与えられることができるだろうか。

自分の消費だけの人生になっていないか。誰かの人生をプラスにできているか。そんなことを考えるようになった。

自分個人の消費で終わりたくないため、記録し、共有し、少しでも誰かの何かになれば良いと思いインスタのストーリーはたくさん投稿した。

「いきがい」はここにあるのではないかと感じた。

今回の旅で経験したことを誰かにシェアしたい。中央アジアがこんなによかったと友人に伝えたい。その友人が素敵な経験をしてくれたら嬉しい。

日本にもう一度住みたいというウズベキスタン人を日本で雇ってあげたい。その夢を叶えてあげたい。

これが自分が生きることによる「いきがい」に繋がるのではないかと感じた。

美味しいご飯を食べる。予約困難店の高級店のご飯を食べる。自分の欲は満たされ「幸せ」を感じられるかもしれないが、これだけでは人生の「いきがい」を感じられないかもしれない。

カザフスタンのツアーで、社会人になる前に世界一周をしている日本人大学生と出会った。彼は学生ながらコツコツ貯めた貯金で節約をしながら旅をしているという。ツアー後彼を誘い、カザフスタン料理を一緒に食べてご馳走した。

「こんなちゃんとしたご飯食べたの久しぶりです」と彼は言った。

ただの自己満とカッコつけだが、何か自分としても嬉しかった。この3週間の旅で何か人に価値を与えていることがないと感じていたからなのだと思う。人に奢るのは自己満かもしれないが、それで価値を提供できるのであれば「いきがい」の一つになるのだろうと。

資本主義から逃げず、消費し自分が生きるためだけの人生にせず、人や社会に価値を与えることで「いきがい」を感じられる人生にする。それが最も幸せな人生なのかもしれない。

おわりに

1ヶ月とタイトルに書いたが、厳密には丸3週間の旅だった。3週間で密度濃い経験ができたと思う。

ちょうど帰国するタイミングでパレスチナへのイランの報復攻撃が始まった。これまでは、世界のどこかで行われている紛争や戦争も少し別の世界のように感じていたが、今回の旅で他人事ではないと感じるようになった。

イスラエルは実際に自分が行ったクウェートにも近く、同じようなイスラム系の方が多く住んでいる。世界の解像度が上がった。

自分の人生は自分で生きる。資本主義から逃げない。

そして、その先に自分の消費で終わらず、人や社会に価値を与えることで自分の「いきがい」を見つけられるよう常にチャレンジをし続けたい。