回顧は懐古でなく、ただ未来のために

歌集「キスまでの距離」 田中章義 角川書店 1992年

(下書きのまま放置してた感想。良いところと、悪いところを書いてます)

(眠れなくて、何か長いもんを読みたい人のために)

第一歌集「キスまでの距離」と第二歌集「ふたりをつなぐもの」

田中章義という歌人のことを私は「ふたりをつなぐもの」(1996)という当時刊行されて間もなくの第二歌集でしか知らなかった。予備知識と呼べるものは、私より何歳か年上の歌人ということだけ。インターネットもない時代、著者の情報を知ることは今よりはるかに難しかったし、手段があっても知ろうとも思わなかったかもしれない。私も20代の始めだった。言葉は毛細血管の隅々にまで行き渡り、涙となって出ていく。それだけでよかった。音楽のアルバムならその一枚をずっと聴き続ける、何なら「その一曲」だけでよくて、その音楽家のCDを全て集めたりしない、私はそういうタイプだから田中章義の「ふたりをつなぐもの」だけを大事に読んでいた。それがデビュー作じゃないとも知らないまま、それだけを読んでいたわけだ。

その前に「キスまでの距離」という歌集があったと最近知った。もう絶版なのか古本しか入手できないようで残念だったが、どうしても読みたくて購入した。出版当時にこの第一歌集の存在を知っていたら、19歳で出会っていたはずの言葉が並んでいた。

少年が見送っていたのは、あきらめを知る瞬間だ。私は自分が何を待っていたかを覚えている。現在よりずっと貪欲に本や映画や音楽を漁った。どう生きるべきなのか。どう生きられるのか。それを示してくれるものは他にないと知っていた。

SNSでつながる、何人かのことを思った。かつての彼らの青々とした日々を。絶望さえ色を失ってなお人生が続くとまだ知らずにいたあの頃を。その季節を隣で見てきたわけじゃないが、彼らからは懐かしい匂いがする。

焦燥も不安も孤独も、人の魅力を構成する重要な要素であるだろう。恋を成就させた友人の幸福を願いつつ、一抹の寂しさがある。翳りも憂いもやせ我慢も魅力的だった。それを一過性のもの/ある季節の終わりとして通り抜けてしまうことは損失であった。だから歌人はその時間を凍結させる。

「好きですと打ちあけられたことさえも 忘れるように素振りした夏」

ここにはふたつの愛が並べられてある。引退したチームメイトへの愛情。ヒトが友情と呼ぶものだ。もうひとつは歌人に向けられた、誰かからの、彼には受け入れることができない恋情。彼はやるせなさを振り切ろうとする。

田中章義の魅力は(今日でいうところのブロマンスのような)同性に寄せた繊細な情感にその一端があるだろう。異性愛者男性同士の連帯には表向き存在しないとされたまなざし。走る心。抱きしめてしまいそうになる腕。それらは本書において秘密ではない。お互いに異性愛者であることが前提の空間では、彼らは自己同一性の揺らぎを恐怖することなく、時間と場を共有した同性への「愛」を表現する。異性間の恋愛や性愛が描かれながらも、その合間に、差し込まれる気配。

私がカミングアウトによって永遠に失ったものを思い知る。人と成りては童子のことを捨てたり――いや、彼らも同じ理由で、同じ恐れから、同じルールに従い、その温みから離脱していくのだろう。

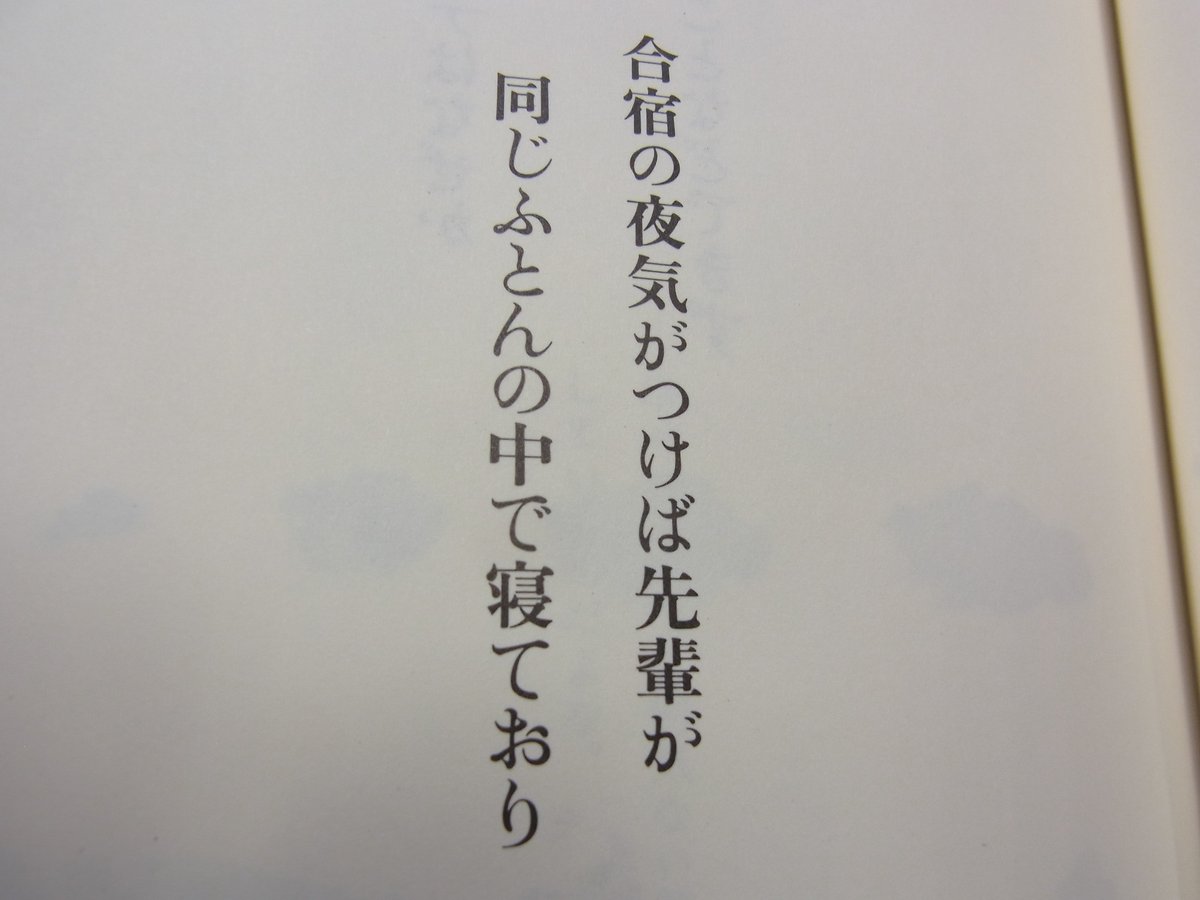

ある夜のデッサン。書くだけはさらりと書けたのではないかと思うが、歌人にとって会心の作だっただろう。何が起きたか読者に想像させるが、やはりふたつ可能性があると思うのだ。私が想像したのは「セクシュアルな方」である。

このままいくらでも並べてしまいそうだ。学生時代の、その時でしか得られないものであるかのように日々の輝きを求め疾走する感性に、揺さぶられる。人生の輝きがその時期にしか訪れないと考えるなら若さゆえの傲慢であり、浅慮であり無知である。しかし私たちはその時代にしかなかったものをいくらでも数え上げるだろう――ある痛ましさと、後悔をもって。若い日に読んでいた第二歌集も、この第一歌集のように中年になった現在読み返せば、私は時代を経て全くちがう感慨を抱くのかもしれない。あるいは煌めきはページにとじ込まれて不変のまま、いつでも私を待っているのだろうか。

ここから先には、本書について評価できない点について書いてある。

歌集の見過ごされた汚点

しかし、1992年刊行の第一歌集には嫌悪感が拭えない箇所もある。

作品そのものの問題ではない。歌人田中章義による言葉でもないところでマイナスがあるのだ。問題は15ページめである。そこは章の扉なのだが。

本書15ページは、章の扉である。歌集「キスまでの距離」では章の扉になぜか誰かの言葉が書いてある。偉人の言葉というわけでもなさそうだ。意図もルールも私には分からない何かの遊びのように「田中章義ではない誰かの言葉」がある。その「誰か」の言葉として、「ハートだけをレイプできたらいいね」とあったのだ。

そのページは、私の感傷をほぼ無にするような力をもっていた。いったい何を言ってるんだ? 「ハートだけをレイプできたらいいね」だと? 私はこの第一歌集をなかったことにして捨ててしまいたいと思った。若い日の憧れを粉々にされ、読みさしの歌集を床に放り投げ、その日はフテ寝した。

「時代感覚だよな」とパートナーは私を慰める。そうだ。1992年。当時はそんな感じだったと思う。あるいは当時19歳の私がこの本を読んでいたら、機知に富んだ何かカッコいい言葉にさえ聞こえていたのかもしれなかった。

しかしある時代にその感覚が「許容されていた」からといって、その時代にもその感覚が「正しかった」ことにはならない。

あの時代。

その言葉からはレイプが相手の身体に対する暴力だという理解は(かろうじて)読み取れる。だから「ハートだけ」というのだ。だから心に分け入り居場所を占めることができたらいいねと書いたのだ。しかしここには、合意なき一方的な侵入によって相手が変化するという結果への期待がなおも残っている。幻想がある。強引に相手の内部に入り支配しようという意識は同じなのに、あるいは「心だけであれば」情熱や愛だと言い換えることもできるとでも言うように。しかし、その発想は冗談にならない。

大人たちは何をしていたのか。

大学在学中に詠んだ短歌だ。背伸びの跡はいくらでも見て取れた。そこに詠まれる性体験も恋愛経験も、実感より夢が勝っている。そして何度も書くべきことだが、問題の一文は著者自身による言葉ではない。文芸仲間の誰かが、出版決定に盛り上がる中で、内輪感覚のまま寄せた文章だろう――おそらく、そんなところじゃないかと思う。

しかし、そうだとしても本に対する評価が下がることには変わりない。

当時の著者はともかく、周囲にいたのは出版社の人間であり大人である。彼らは何をしていたのかと思う。責任は若き日の田中章義にではなく、あの言葉を書いた人にでもなく、当時周囲にいた大人たちにある。

絶対「昔はよかった」なんて思わない

私はこの若い歌集を、好きだと言いたい。ここに収められた短歌はいずれも、部活のロッカールームで見たチームメイトの裸体のように、敬意をもって眺められるべきものである。憧れも妬ましさも(時には官能も)入り混じる心で、しかしそれらを上回る共感と慈しみが自分にあると知る読書であるはずだ。傷だらけだったが、思い返してみれば何も傷ついていなかった時代の、その短くも忘れがたい一時期への感傷、哀惜。

私はこの歌集が好きだ。とても。「屈託なく、それだけ言いたかった」。そんな憾みが残るのである。

だから私は絶対に「昔はよかった」と言わない。本書のもつ疑う余地なく普遍的な魅力は、葬られてあるべきだったノイズで損なわれた。それが腹立たしくてならない。悔しくて悔しくて仕方ないのである。あの一文のせいでどれほど古臭く映ることか。永遠は、そこで途切れた。

もし「キスまでの距離」を読む方がおられたら、15ページめは飛ばされることを切に願っている。章の扉だし、著者である歌人の言葉はそこに書かれていない。読む必要がないページなのだ。読むべきは、それ以外のページだ。「それ以外のページが」あなたのものだ。そして第二歌集「ふたりをつなぐもの」の輝きは何者によっても損なわれていないと書いて、結びたい。そこにはもう少し大人になった時代の歌がある。

奥へ奥へと探検したがるこの棒は あるいは愛の矢印なりや

あの本を探そうか。今度こそ、余計なこと抜きで書きたいんだよな。手元にその第二歌集が今ないから、上の短歌は、私の記憶だけで書き起こした。「あるいは」ではなく「或いは」だったかもしれない、その程度には怪しいが、どうしても「こんな歌があった」と証言せずに終われない。

ここで欲望の主体は「自分」である。男性の、いや自分の欲求とは何なのかと、裸になった彼は考える。この衝動を、何と呼ぶことができるのか。何に替えられるのか――若い日に田中章義という歌人を知ってから、こんな歌に出会ってから、私も考え続けてきた。

性愛であれ恋愛であれ、意味なんて分からないのだ。価値なんて分からない。分からないことだらけだ。本当にそれが二人にとって愛だったらいいという祈りがあるだけだ。あなたにとって、やさしさだったらいいと願うことだけだ。――「大人になれば分かる」という嘘にまどい、先延ばしにされた答えを求めてもがく日々の続きに、しかしあの頃、たとえばこんな本があった。