花屋の1人当たりの人件費は増加傾向!?花屋業界について調べてみた_その2

ども、株式会社スマレジの新垣(あらかき)です。

「メルカリ」より「ヤフオク」な今日この頃。

さて、

前回の記事では、花屋の一人当たりの売上高は八百屋より低いが、労働生産性は八百屋より高いというところまでかきました。

今回はその続きです。「その1」をまだ読んでないかたは、ぜひご一読いただけると幸いです。

今回調べて解ったこと

花屋は他の業界より、従業員一人当たりの売上高が低め

労働生産性(一人当たりの粗利益)だと、八百屋よりは高い

仕入れコストが上がっているっぽい

人件費もあがってるっぽい

調べて「考察・仮説立て」したこと

スタッフにデザイン技術が高い人材や「フラワーデザイナー」が何名いるかによって売上に差が出そう

仕入れた花をアレンジメントすることで高単価商品を生み出す、ある意味「製造小売業」に近いのではないか

廃棄率が利益率に直結する。つまり商品管理、在庫管理が重要

忙しすぎて、リピーターを増やすなどの施策に手を出せてないのではないか(企画する暇もないくらい業務過多)

シフト管理や給与計算などの勤怠管理をシステムで効率化することで、店長の働きやすさを作ることができるのではないか

人材育成、定着が課題ではないか

省力化、合理化しないと花屋さんの経営は向上しないのではないか

ビジネスユースで常連をもつことで売上を伸ばしたい

花屋業界の労働生産性について

労働生産性でちょっと気になったので「情報処理サービス業」も加えて比較してみました。

情報処理サービス業と比べると、一人当たりの粗利益(労働生産性)で「約300万円」も差が出ます。いかに「生ものを扱う商売」「モノを仕入れて売る商売」の労働生産性を上げるのが困難かが解ります。きっと課題満載なはずです。

仕入れコストがあがってる?

粗利益率は減少トレンドです。

これって、仕入れコストが上がってるってことなのかなと思います。原価があがってるのでしょう。

円安で輸入コストが上がっているからか、生産者が減り、モノ自体が減ってるから仕入れ原価が上がっているのか?このあたりは「農林水産省のページの花きの現状について」を見れば書かれているかもですね。時間作って調べてみます。

一人当たりの人件費

一人当たりの人件費は増加傾向のようです。これも経営者にとっては悩みどころ。

花屋のような労働集約型の商売だと、売上を上げるにはどうしても人件費をかけなければならない部分もあるでしょう。

が、

売り上げに直結しない労働、例えばシフト管理や給与計算などの業務は、出来る限りデジタルの力をかりて効率化するのが良いでしょう。

→ 0円で始める勤怠管理「スマレジタイムカード」

ロス率と商品滞留日数

ロス率と店頭での滞留日数は表裏一体。

ロス率を下げようとすると、滞留日数が長くなり、お客さまの元での日持ちが短くなる。

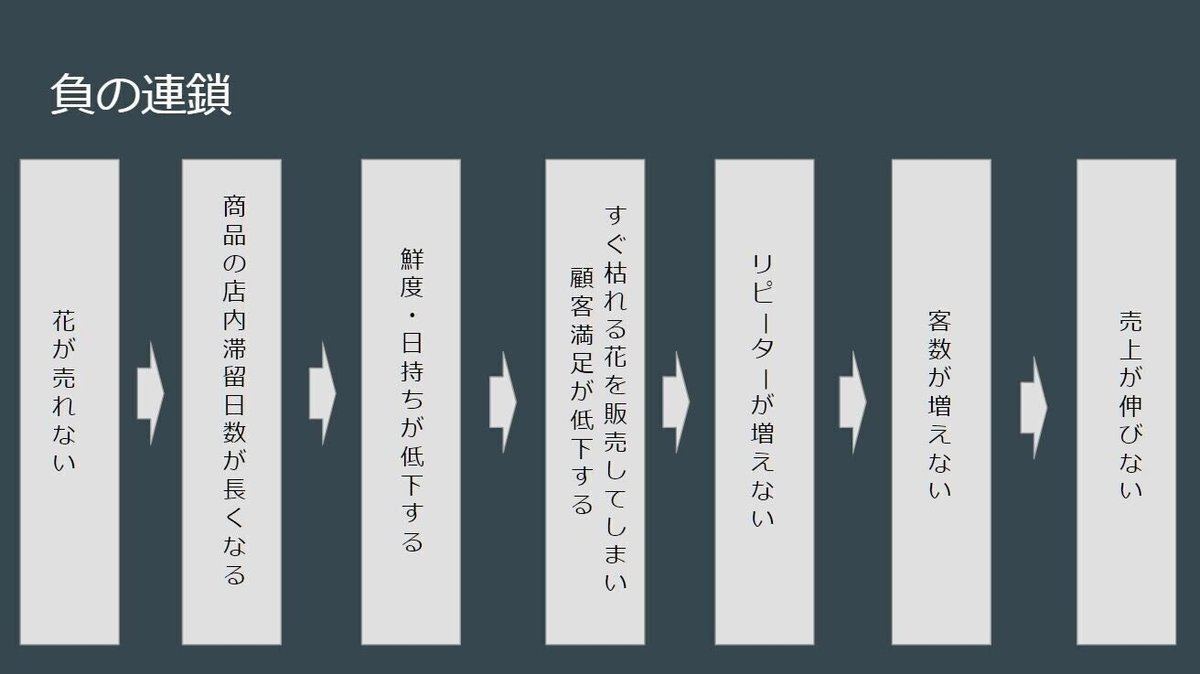

その結果、「花が売れない→滞留日数の増加→鮮度・日持ちの低下→顧客満足度低下→リピーターが減る→花が売れない」という負の連鎖。

いかに店舗でも「廃棄率を下げて利益を上げるか」が勝負どころなんだと思いました。これは「八百屋」も同じことが言えます。

問題 :目標に対して、思うように利益が出せていない

課題 :廃棄率を下げる

解決策:商品管理、在庫管理を徹底する

新鮮な野菜が長持ちするように新鮮な花も長持ちする。

買ってすぐに枯れてしまうような花を売っている花屋は、顧客満足度が低下し、リピーターが増えず、結果売上も伸びないという負の連鎖におちいることが容易に想像できます。商品管理、在庫管理がいかに重要かがわかります。

いかにしてスタッフの技術を上げて回転率を上げるか(商品滞留日数を短くする)そして、商品の仕入れ管理、在庫管理を徹底することで、利益につなげるかが勝負どころ。

選ばれる伝え方(接客)、店頭での見せ方(VMD)が必要不可欠。忙しくて接客できないとか、VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)なんて手を付けられないなどは、言ってられないのです。商品管理、在庫管理をしっかりやりつつ、計画的なVMD(ビジュアルマーチャンダイジング)と接客で選ばれる店を目指したいところです。

「青山フラワーマーケット」を画像検索してみてください。店頭の演出(VMD)がめっちゃ上手いです。

商品の販売数を上げるには、「新規を増やす」か「リピーターを増やすか」しかないです。小売業や飲食業にありがちなのですが、みなさん新規獲得には結構必死になるのですが、リピーターを増やすことに関してはあまり施策を打っていない。人口減少時代ですから、新規客を追っかけ続けるのには限界があります。リピーターを増やす施策についても、ぜひ力を入れてほしいものです。

最近では、LINEでうまく販促して、リピート率を上げている店も多いようですよ。「POSデータ」×「顧客データ」で戦略的にやることも可能です。

→ 「スマレジ」×「EDWARD(LINEミニアプリ連携)」の事例

VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)で新規を獲得し、LINEミニアプリ活用でリピーターにしていく。こんな合わせ技ができるといいですね。

あなたの店はどこを目指すのか

どうなりたいか?どこを目指しているのかによって、今やるべきことが決まってくると思います。

例えば「A店」と「B店」があったとします。

「A店」の場合

売上を伸ばし従業員に働き甲斐の職場を目指しております。

5年でそれを実現し、息子に事業承継することを目標にしています。

目標達成のために「オンライン販売」を始めました。売上データを販促に活かすために「POSレジ」を入れ、リピーターを増やすために「LINEミニアプリ」で会員を増やす努力をしています。変化しながら成長するのが「A店」の目標です。

「B店」の場合

売上は今のままでよいと思っています。

なぜなら、現社長の代で廃業する予定なのです。

息子はいますが継がせる予定もありません。

あと3年、今の状況を維持さえすればそれでよい。だから無理して「オンライン販売」や「デジタル活用」にチャレンジする必要はないと思っています。変化せずに3年持てばよい。これが「B店」の目標です。

結局シンプルに「CS」と「ES」

どこを目指しているのか、いわゆる「目標」によって今やるべきことに違いが出てきます。

「お店経営の目標」は色々あるけど、集約するとシンプルに「2つ」だと思います。

顧客満足(CS)の実現

従業員満足(ES)の実現

どっちが先とかは議論しません。同時でしょーと思うのです。

この2つを実現させることで結果、売上のトップラインが上がっていくのではないでしょうか。

難しく考えずにシンプルに「この2つ」で考えてみることをオススメします。難しく考えすぎるから手を出せなくなっていくのです。

どうやったら顧客満足度をあげれるか?

どうすれば従業員満足度を上げれるか?

店舗DXやデジタル活用の必要性も「この2つ」から考えると何か解決策が見えてきそうです。

後半は、ちょっと花屋の話から外れてしまいましたね…ごめんなさい。

今回調べて解ったこと

花屋は他の業界より、従業員一人当たりの売上高が低め

労働生産性(一人当たりの粗利益)だと、八百屋よりは高い

仕入れコストが上がっているっぽい

人件費もあがってるっぽい

調べて「考察・仮説立て」したこと

スタッフにデザイン技術が高い人材や「フラワーデザイナー」が何名いるかによって売上に差が出そう

仕入れた花をアレンジメントすることで高単価商品を生み出す、ある意味「製造小売業」に近いのではないか

廃棄率が利益率に直結する。つまり商品管理、在庫管理が重要

忙しすぎて、リピーターを増やすなどの施策に手を出せてないのではないか(企画する暇もないくらい業務過多)

シフト管理や給与計算などの勤怠管理をシステムで効率化することで、店長の働きやすさを作ることができるのではないか

人材育成、定着が課題ではないか

省力化、合理化しないと花屋さんの経営は向上しないのではないか

ビジネスユースで常連をもつことで売上を伸ばしたい

次回は「市場規模」を調べてみたいと思います。

その3へ続く。

今回の投稿はこれまで。

ではまた。

最近この記事が読まれてます。

↓