USB, Thunderboltの規格について整理してみる。 【ケーブル、ハブ選び】

1. はじめに

USBハブの購入を検討していた際に、USB、Thunderboltの規格表示がややこしかったので、備忘録も兼ねてまとめてみた。本記事では、表を用いた比較と用語解説をしてみる。本記事は、適切なUSBハブやケーブルの購入ができるようになることを目的としたものなので、あまり使用されていないものや、旧世代のものは割愛する。

2. 規格

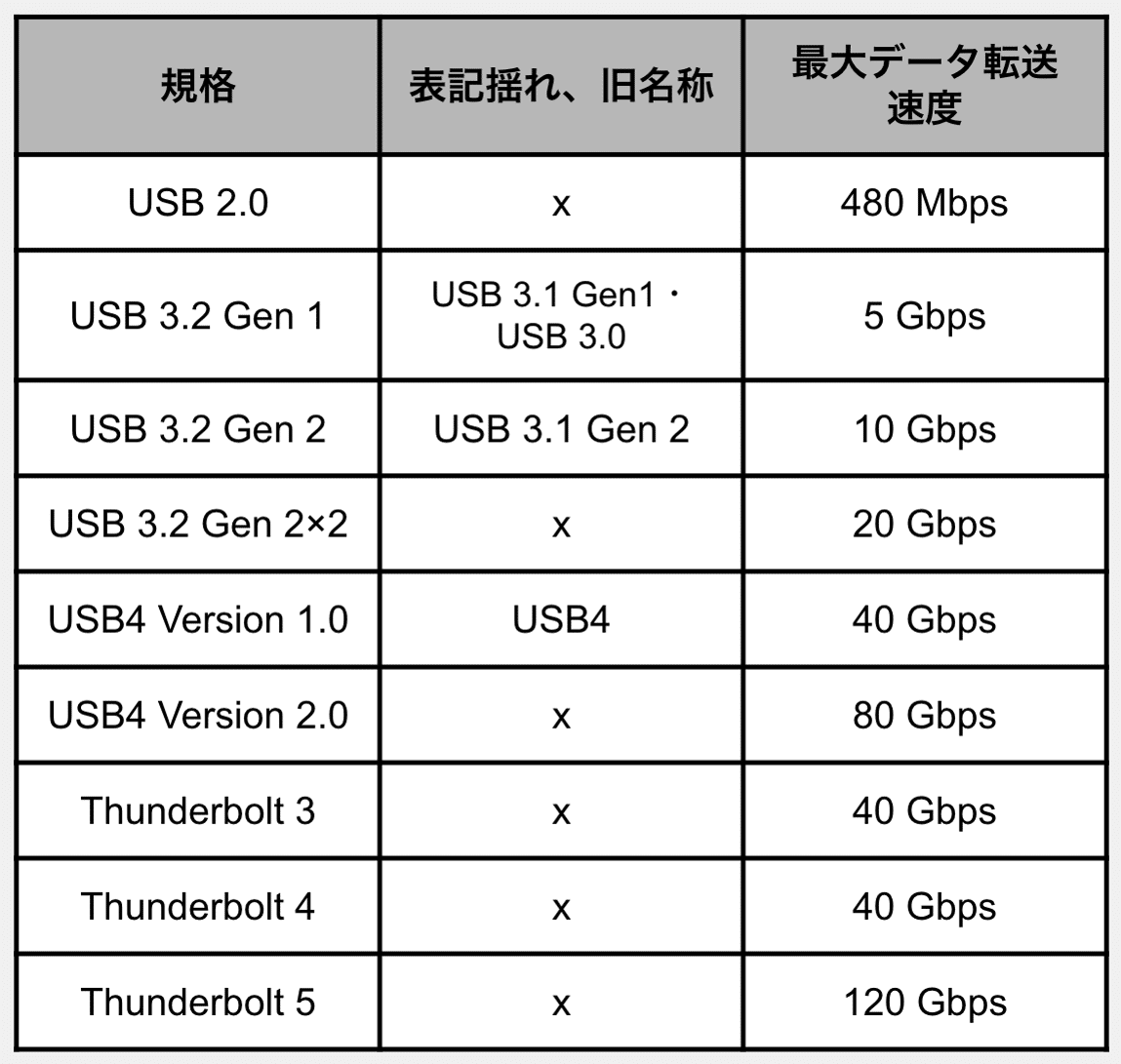

早見表

表記揺れが存在するのは、USB 3~シリーズで上位の転送速度を持った規格が登場するごとに3.1, 3.2とリブランディングを行なったことに起因している。本記事ではUSB 3.0, 3.1, 3.2という呼称を用いる。

AmazonではよくUSB3.1などとGenの記載が見られない商品が多いがこれらは基本的にその番号の最上位規格であると考えて良い。

例: USB 3.1 → USB 3.1 Gen2

3. 端子

続いてUSBの端子について。EUの政策のように、世界では端子をUSB type-Cに統一する流れが生まれている一方で、まだまだその他の端子も現役である。

欧州連合(EU)の立法議会である欧州議会は6月7日(現地時間)、「USB Type-C」(USB-C)をEU圏内のすべてのスマートフォン、タブレット、カメラの共通の充電ポートにすることを義務付ける無線機器指令を2024年秋までに施行すると発表した。

3.1 USB type A

PC側の端子に採用されている形状。

端子の色が青色になっていればUSB 3.2以上の規格を採用している。

3.2 USB Micro B

周辺機器側のコネクタ。USB 3.2 Gen 2×2から非推奨になったこともあり、type Cへの置き換えが進んでいる。主にカメラや関数電卓などに用いられる。

3.3 USB type C

近年主流となっているコネクタの形状。上下が存在しない。

主な対応機種は、PC(Win, Mac)、大半のAndroidスマホ、iPhone 15 ~。

4. USB PD (給電)

USB PDとは、簡潔にいうとUSBケーブルを給電にも対応させる規格のこと。最大で100Wまで対応しているPDと、240Wまで対応しているPD EPRが存在している。製品説明に何Wまで供給できるのか記述されていることが多いのでそれを参考にすれば良い。

上のダイソーで販売されているケーブルは100Wの給電にまで対応している。

別の例として、このチャージャーは最大65Wまでの給電が可能だ。

5. オルタネートモード

オルタネートモード(Alternate Mode)は、type Cの複数のレーンでデータ転送以外を行えるようにする機能の総称である。

HDMI (モニターなどへの映像出力)

Display Port (オルタネートモードの中ではこちらの方がメジャー)

Virtual Link (VRヘッドセット向けの規格)

Thunderbolt (後で解説)

これらの機能が利用できる。モニターとPCをtype Cで接続するには、

モニター、PC、ケーブル全てがこのオルタネートモードをサポートしている必要がある。

また、モニターの出力できる枚数も、規格によって変わってくる。

Thunderbolt 3は4k 60Hz モニター 1枚

Thunderbolt 4は4k 60Hz モニター2枚、または8k 30Hzモニター 1枚

Thunderbolt 5は6kモニター2枚

6. 互換性

ここまで、主な使用や、制限などについて解説してきたが、ここからはThunderboltとUSBの関係性についての話になる。まず基本的なことを整理すると、

USB type Cは端子の名前

Thunderboltは規格の名前である。

もともと、Thunderboltという規格はmini-displayportという端子を採用していたのだが、type Cが主流となっていくこと踏まえて、Thunderbolt 3からtype Cコネクタを採用するようになった。これによって、ThunderboltとUSBに完全な互換性が存在るすようになった。そもそも、Thunderbolt 自体が、USB type C のオルタネートモードで動作している。

USBそれ自体にも後方互換が存在している。例えば、USB 3.2に対応しているPCとスマホを、USB 2.0のケーブルで繋ぐと、規格は一番古いものに揃えられるため、USB 2.0の480Mbpsで通信が行われる。

これは給電規格でも同様で、65Wまで対応している充電器と30Wまでのケーブルを用いて充電を行うと実際は30Wまでしか給電することができない。

7. 終わりに

今回のnoteでは周辺機器を購入するときに、デバイスを見分ける知識をつけることを念頭に進めてきたので、厳密には異なることが少々あるかもしれないが、それに関しては多めに見ていただけるとありがたい。