(2023/03/30/木)対人用に使用されたかもしれない石鏃

本日の写真

宮崎県立西都原考古学博物館 令和4年度企画展Ⅱ

伝統(かわらぬもの)と確変(かわるもの)~宮崎の弥生文化の特質~の展示品

今日も昨日に引き続き、先日まで行われていた特別展の展示物で気になった遺物を、備忘録もかねて紹介したいと思います。

※今回の画像は特にブレております。

特別展の様子

Ⅱ道具の伝統と確変(2)~磨製石鏃~

磨製石鏃は、一般的には弥生時代になって登場した石鏃であると同時に、弥生時代にいち早く鉄へと素材が転換した道具でもある。県内では、今の所、前期から中期前半の磨製石鏃は少なく、その多くは中期後期以降のものであり、古墳時代まで制作・仕様が続いている点に特徴がある。

一方、尾花A遺跡(川南町)では、遺跡の最盛期である後期以降に磨製石鏃が激減し、それに代わって鉄鏃の出土量が増加しており、石鏃から鉄鏃へ転換した事がうかがえるものの、この様な遺跡は稀である。

磨製石鏃の形態には、地域によって差が見られる。高千穂町等の五ヶ瀬川上流域では縦に長い方壇上の形態が特徴的であるのに対して、都城などの県南地域では幅が広めのものが多く、後期以降には凹基(おうき)傾向がつよくなる。さらに宮崎平野以南を中心として、身部を凹(くぼ)ませる特徴的な形態もみられる。

磨製石鏃の重量の分布をみると、1~3g付近と、5g付近にピークがあり、仕様対象が異なっていた可能性が有る。後期には、比較的大型品や重厚なものが増える傾向にあるが、重量のある大型品は狩猟用としては大きすぎるため対人用に使用されたとも考えられる。

弥生時代には、磨製石鏃の他にも、打製石鏃が縄文時代から引き続いて使用されたと考えられるが、今のところ、縄文時代の打製石鏃と弥生時代の打製石鏃の区別は難しいため、使用状況は不明である。

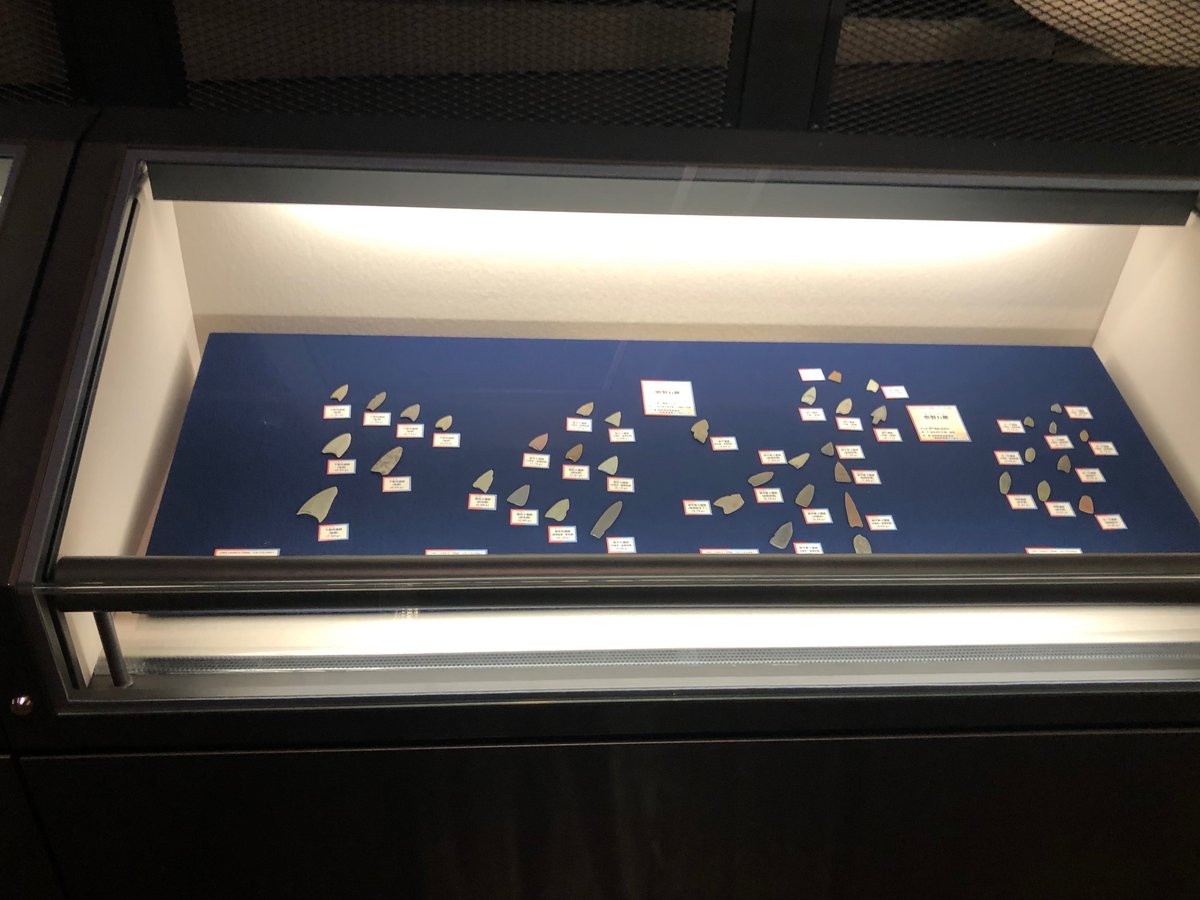

昨日と同様に、この解説パネルの横にも、下記の二つの展示ケースが有り、

それぞれに大量の石鏃が展示していて、見応えが有りました。

特に大きさごとに展示されていて解り易かったです。

ただ今回も、近づいて撮影した写真が無い為、何処の出土物か判りません。

今後も目録等を買って確認しようと思います。

大きさで分けられた弥生時代の石鏃

(今回近づいて撮影した写真が無い為ラベルが読めず、出土地等が判りません)

感想

二つの展示ケースに大きさ順に並べられた石鏃は磨製石鏃で、展示パネルの解説によると弥生時代中期以降(紀元前2~1世紀。約2200年前)の遺物で、上記2枚目の展示ケースを見て頂くと判ると思いますが、地域ごとに独特な形の石鏃が出土している様です。

解説パネルの文章の中に

『重量のある大型品は狩猟用としては大きすぎるため対人用に使用されたとも考えられる』

と有りますが、上記の三角形に並べられた石鏃の大型の石鏃は、殺傷力を高めた対人用の石鏃だったのでしょうか。

『対人用の石鏃』と聞いて、古代の『矢を使った殺人』について、処かで聞いた事が有る様な気がしたので思い返して見た時に、面白い資料が有ったのを思い出したので紹介したいと思います。

(まさか過去に見た(挿絵に関する文章と、特定の個所を読んだだけですが…)資料が、展示物と繋がって来るとは思いませんでした。後でしっかりと読み込みたいと思います。)

※下記に資料のURLを添付致します。

(リンク先でPDFを見る事が出来ます。)

上記PDFの8ページから、当時の殺傷パターンから人に対し、どの様な位置から、どの様に鏃(やじり)を使ったのか等を解説されています。

私も全て読んでいる訳では無かったので、1度目を通してみたいと思います。

それにしても………上記のケース内に展示された大きめの石鏃が対人用に使われた可能性が有ると考えるとゾッとします。

しかし、石を割り手間を掛けて磨かれた、これらの磨製石鏃の形やデザインは美しく、これも『用の美』だと思います。

2023/03/30/1510~1616

いいなと思ったら応援しよう!