(2024/07/5/金)神門神社に集積された鉾(西の正倉院)

本日の見出しの画像

神門神社に集積された鉾

『神門神社に集積された鉾』が展示されている場所

今回は先々週(2024/06/23/日)、私が宮崎県東臼杵郡美郷町神門神社と西の正倉院に行くきっかけになった、西の正倉院の展示…

『神門神社に集積された鉾』を紹介します!

※⇩神門神社と西の正倉院に行く切っ掛けになった出来事⇩

神門神社に集積された”鉾”

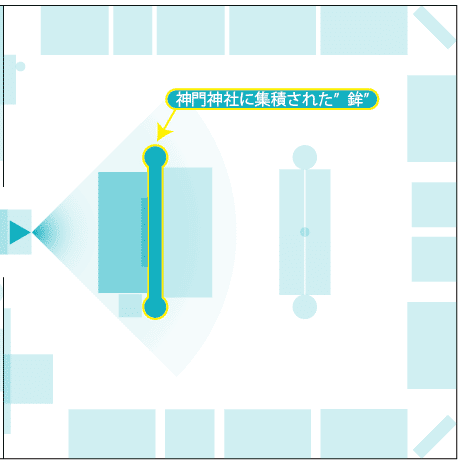

『神門神社に集積された鉾』が展示されている場所

神門神社と西の正倉院に行くきっかけになった、”ホコ”が大量に展示された壁の中央部分に…

『神門神社に集積された”鉾”』と書かれた解説パネルが設置されており、このホコが何なのか?について、解説されていました…。

『神門神社に集積された鉾』の展示エリア内の

『解説パネル』の位置。

私がこの神門神社と西の正倉院に行くきっかけになったのは、このホコが古墳時代の鉄鏃なのではないか?と、思ったからなのですが…

この解説パネルの中で、ホコの柄(木製の棒)に、長禄3年(1457)12月19日、天文9年(1540)12月12日、天文13年(1544)12月吉日、慶長9年(1604)12月吉日等の、ホコを奉納した明確な日付が記載されている様で…

どうやら、ホコの形は古墳時代の鉄鏃に似ていますが……

ホコ自体は、その柄に書かれた内容から、戦国時代(1467–1615)頃の遺物だと言う事が分かりました…。

個人的には、下記の様な古墳時代(250–538)の鉄鏃が、神社に大量に保管されていると思っていたのですが…

どうやら、形はそっくりですが…こちらに展示されているホコが、古墳時代から約1000年後の戦国時代に神社に収められた物だった…と言う事が分かりました…。

鉄鏃(圭頭鏃)と、その複製品。

実際にホコの一部に近いて観察してみると…、上記の古墳時代の鉄鏃に形自体はそっくりなのですが…

何というか…形が似ているだけ…と言うか……?

刃の部分が、古墳時代の鉄鏃と比べて尖って無かったり、何か…

全体的に丸く、実用品では無い様な…?

上手く言語化できない為、気になる部分を、少しだけまとめてみました…。

博物館に展示されている古墳時代の”鉄鏃”と、西の正倉院に展示されている”ホコ”の違いは…

①地金の厚さや断面図が全く違う。

・古墳時代の鉄鏃は、錆びてボロボロになってはいますが、剣の切っ先の様に、切先部分の様な段差が有り、鋭利な刃がついていた事が分かります…

・神門神社のホコは、地金が平らで、刃がついておらず、鉄鏃の形の鉄板だと言う事がわかります…

②全体な造形のシャープさが違う。

・古墳時代の鉄鏃は、”返し”(注1)部分が、かなり鋭利で、全体的にシャープな印象を受けます…。

・神門神社のホコは、”返し”の部分が丸くなっていて、握ってもケガをしない様な形状になっています…

③そもそも作られた時期が約1000年近く離れているので、両者の間に関連性が有るのかも不明。

1)返し

矢が刺さった時に、簡単に抜けにくくする為の構造。

…つまり…刀(実用品)と模造等(非実用品)の違いの様な(?)……違いが有ると、個人的には感じました…

今回、現地に行って観察した”ホコ”は…私が期待していた遺物(古墳時代の鉄鏃)とは、製作年代も作りも、思っていた物と違った作品でした…

しかし、これだけ大量の、約600年前の遺物を前にした時に感じる迫力は、中々味わえない物だと思うので、こちらの西の正倉院に来る事ができ、良かったと思います。

『神門神社に集積された”鉾”』

本体が展示された壁

上記の解説パネルの後ろには、大量のホコが展示されていました…。

かなりの迫力が有った為、備忘録として、色々な角度から撮影してみる事にしました…。

『神門神社に集積された鉾』の展示エリア内の

『ホコが展示された壁』の位置。

先ず、こちらの展示を、下から仰ぎ見た感想は…

設置された3つの照明が、シュミラクラ現象で顔の様に見えるな~…

…と、言う事でした…。

シュミラクラ現象とは…

『unprinted』のHPより

シミュラクラ現象とは?

シミュラクラ現象とは、模様やデザインとして点や線が逆三角形に配置されていたとき、本来は「顔」ではないものが「顔」に見えてしまう現象をさします。たとえばコンセントの差し込み口を見たときに人の顔を思い浮かべたりする場合などがそうです。

又、このシュミラクラ現象について、面白い事を書いているHPが他にも有ったので、備忘録としてリンクのみ残して置きたいと思います…。

『ソルト総合会計事務所』様のHPより

【第28回】人は人を無視できない(シミュラクラ現象)【1分で読める小さな会社の販促極意】

『公園文化WEB』様のHPより

初心者に薦める「シミュラクラ現象」

天井付近には、十字槍の様な形状や、異形の槍の様な形状の”ホコ”(?)が、大量に展示されていました…。

中には、小さい鎌(?)の様な”ホコ”も有りました…。

更に近づいて観察してみると……

やはり、形状は、古墳時代の鉄鏃にそっくりですが…

どれも刃は付けられておらず、全体的に丸味を帯びている為、鉄鏃の形状の祭器では無いか?と、個人的には思いました…。

中には、古墳時代の実用的な武器としての鉄鏃の様に、根本と切先部分の厚さが違う物も有りましたが…

それでも刃はついていなかったので、やはり実用品では無く、祭器だったのだと思います…。

ガラスケースに展示された”鉾”

『神門神社に集積された鉾』の展示エリア内の

『ガラスケース』の位置。

こちらのガラスケース内には、壁に掛けられているホコと同じ形状のホコが、数本展示されていました…。

壁の展示と違う部分は、ホコの柄の部分に何やら文字が書かれている事位でしょうか…。

西の正倉院を見学し終わって帰る時、受付の方に…

『ホコの展示で、なぜ一部のホコだけが、ガラスケースの中に展示されていたのですか?』

……と、お伺いした所…

『ガラスケースの中に入っているのは、昔の地位の高い方が奉納したホコのようですよ。』

…と、教えて頂きました…。

…ですので、この備忘録をまとめるに当たり、もう一度、このガラスケースの上部に設置されたパネルを読み返したところ…

一部抜粋しました…

『新納院切原村藤原朝臣宮越新五郎の銘のある鉾もあり…』と言う記述が有りました。

詳細は良く判りませんが…、受付の方がおっしゃっている通り、地位の高い方々の奉納したホコ…なのかもしれません…。

(誰が奉納した物か良く解らなかったので、今後、機会が有れば、有識者の方にお伺いしたいと思います…)

ホコの下に設置された木製の柄は、四角形や六角形の物等、色々な種類が有る様です…。

感想

今回は、今回は先々週(2024/06/23/日)、神門神社と西の正倉院に行くきっかけになった遺物の展示スペースを紹介しました。

展示されている遺物の現物を目の前にして、想像以上の迫力を味わう事が出来て良かったです!

今回は実験的に、備忘録…と言うか、私の感想が長くなりそうな展示物について、まとめ記事ととは別に、記事を分けて書いてみました…。

もう少し、このスタイルで備忘録を書いてみて、書き易かったり、読み易くなりそうだったら、今後はこのスタイルで備忘録を書いて行きたいと思います…。

かなり長い文章になりましたが、最後まで読んで頂き、有り難うございました!

2024/07/04/?~1237

2024/07/05/?~1224

最近はただの日記になっていますが、自分自身と作りたい作品について更に突き詰めて行きたいので、この作業を暫く続けて行きたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!