(2024/06/19/水)神門神社の屋根裏に有った『ホコ』

本日の画像

今回の画像は、宮崎県立総合博物館の民族展示室の片隅に展示された鉄鉾と呼ばれている、先日紹介した鉄鏃みたいな(?)展示物です…。

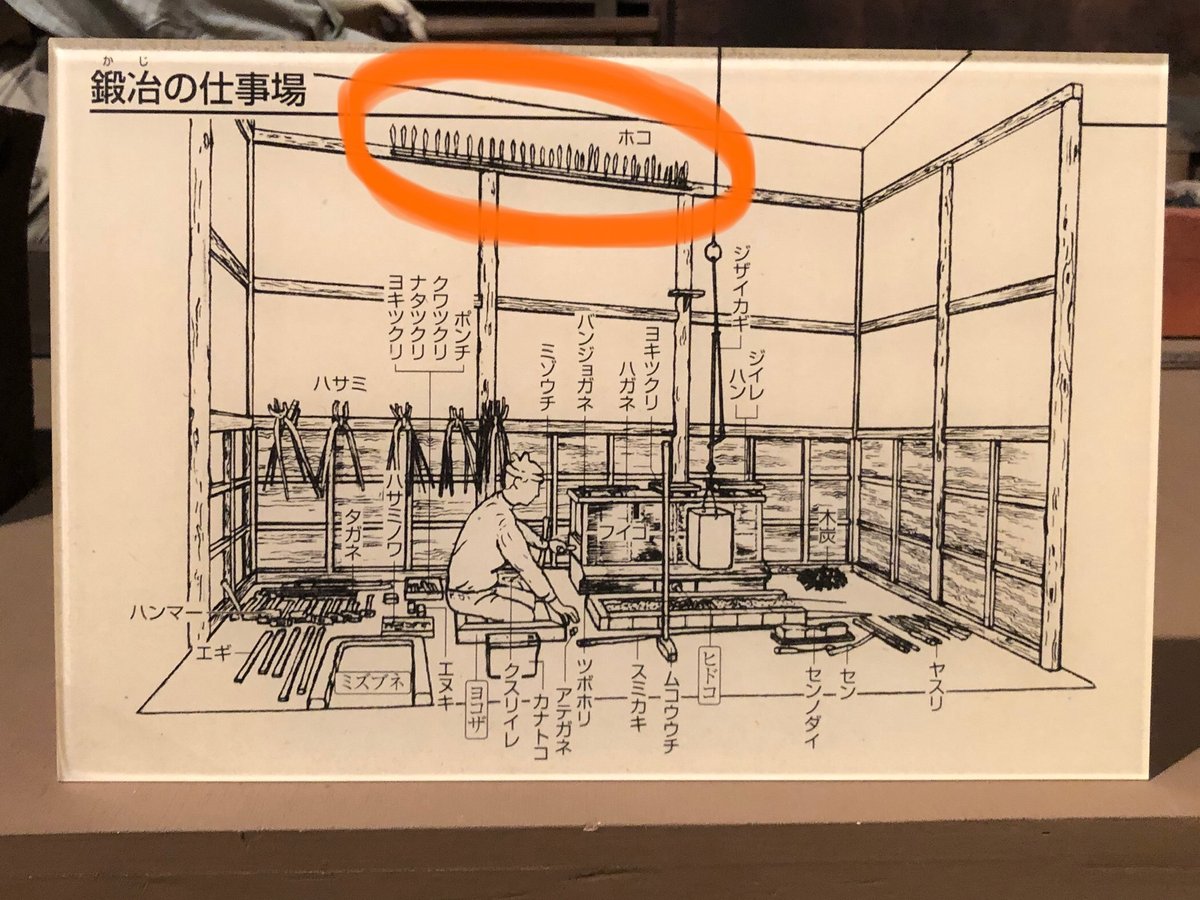

この、『鍛冶の仕事場』を再現したこの展示スペースを観覧した時、何の為に使った物か判らない展示物が有ったので、以前から気になっていました…。

この展示について、展示スペースの解説ボードを見た所、『ホコ』としか書かれていません…

こちらの謎の展示物について、

『ホコ』という言葉以外の情報は有りませんでした…。

なので、先日、線刻鉄鏃について、専門家の方に質問する機会が有った際に、この展示物の正体についても質問致しました…。

今回は、その時教えて頂いた知識を備忘録として残す為、記事にする事にしました…。

『ホコ』が展示されてた、

『鍛冶の仕事場』の展示スペース。

こちらは、宮崎県立総合博物館の民族展示室の端に有る『鍛冶の仕事場』を再現したスペースです…。

展示されている物の中に、何やら一か所、既視感の有るデザインが有りました………。

それは、鍛冶場の天井付近に打ち付けられる様に展示されており、他の工具の様に、手に届く位置に設置されていない、用途も不明なその鉄製品は…。

古墳から出土する圭頭鏃にそっくりで、個人的にかなり目を引きました……。

取り合えず、案内版を見た所『ホコ』とだけ書かれており、それ以上の情報は有りませんでした…。

よ~く観察して見てみると……

やはり、鉾と言うよりは…古墳時代の鉄鏃(圭頭鏃)に見えます…。

下記の画像は、古墳時代の鉄鏃です。

やはり…、形と大きさが酷似している様に思うのですが…。

鉄鏃(圭頭鏃)と、その複製品。

『鍛冶の仕事場』の『ホコ』に関しての質問

先日、線刻印が刻まれた鉄鏃について、専門家の方に質問した際、この『ホコ』についても質問する事が出来ました…。

日曜日(2024/06/16)に、宮崎総合博物館の裏に有る、宮崎埋蔵文化財センター分館で質問させて頂いた、5つの質問の内、最後の質問が、この『ホコ』に関する質問でした…。

5つ目の質問

Q、『鍛冶の仕事場』の天井付近に飾られた『ホコ』は、『鉄鏃』に見えますが、一体何なのでしょうか?

A、あの展示は、宮崎県東臼杵郡美郷町に有る神門神社の天井裏から出て来た物です。

ホコとは呼ばれている理由は、祭りの時等に、棒の先に付けて使っていた為です。

形状自体は圭頭鏃に近いので、もしかしたら元々鉄鏃だった物なのかもしれません。

この『ホコ』が造られた年代については、良く解っていません。

……との回答を頂きました…。

(今回、『鍛冶の仕事場』に『ホコ』が飾られていた理由について、質問するのを忘れてしまいました…)

以上、『鍛冶の仕事場』の『ホコ』についての質問をした際、解回答を頂いた内容です。

これで、先週の日曜日(2024/06/16/日/1100頃)、鉄鏃研究の専門家の方にお伺いした質問と、ご回答は、これで全てです。

今回、解り易く回答して下さり、大変感謝しております。

神門神社について

天井裏に『ホコ』が有ったと言う神門神社について、私はこれまであまり知らなかのですが、調べてみると、渡来人に関係するかなり古い神社だと言う事が分かりました…。

『公益財団法人宮崎県観光協会』様より、神門神社について書かれている部分が有りましたので、リンクをご紹介いたします…。

…上記の記事の内容から、今回記事にした『ホコ』の正体は…

この神社は西暦660年(飛鳥時代)、百済から戦乱を逃れてきた百済の禎嘉王を祀っており、この『ホコ』と呼ばれるものは、百済王族の遺品の一部…

だと言う事が分かりました…。

この『ホコ』が、後世に作られた物では無く、この西暦660年当時の遺物だとすれば……飛鳥時代(西暦592年 – 西暦710年)の遺物…と言う事になります。

つまり、この『ホコ』は、西暦660年当時から見て、一昔前の古墳時代(西暦250年 – 西暦538年)に流行っていた鉄鏃のデザインの影響が、色濃く残っている遺物なのでは?

……と言うか、もしかしたら、古墳時代に作られた遺物その物なのでは??

…と、思いましたが……鉄鏃研究の専門家の方が『いつの時代の物か判らない』と回答されている様に、作られた明確な年代に関する資料は、もしかしたら出てこないかも知れませんが…。

…しかし、この遺物と背景が面白そうなので、今後も調査報告書を読んだり、地元の方々や、研究者の方々に話をお伺いする等して、色々と探求して行きたいと思います…。

感想

……しかし、今回は、博物館の片隅にひっそりと展示された展示物から、予想していた以上に面白く、大量の情報を得ることが出来ました!

博物館や資料館、美術館で、気になる物について調べると、今回の様に興味深い知識を得る出来るので、本当に面白いです。

又、この『ホコ』について質問した際、『神門神社の近くに『西の正倉院』と言う、色々な資料が展示されている施設が有ります』と言う話をお伺いしたので、今後、この『西の正倉院』に行き、観覧してみたいと思います…。

『一般社団法人美郷町観光協会』様のHPより、『西の正倉院』についての記事へのリンクをご紹介します…。

今回、質問に答えて頂いた事で、これまで全く知らなかった、新たな情報と、更なる知識を得る機会を頂く事が出来ました。

質問に対し、解り易く丁寧に回答して頂きました、宮崎県総合博物館及び、宮崎埋蔵文化財センターの職員の方々に、心より感謝申し上げます。

2024/06/18/?~? ~ 2024/06/19/?~1212

最近はただの日記になっていますが、自分自身と作りたい作品について更に突き詰めて行きたいので、この作業を暫く続けて行きたいと思います。

いいなと思ったら応援しよう!