本阿弥光悦の手中にあった「平安美」

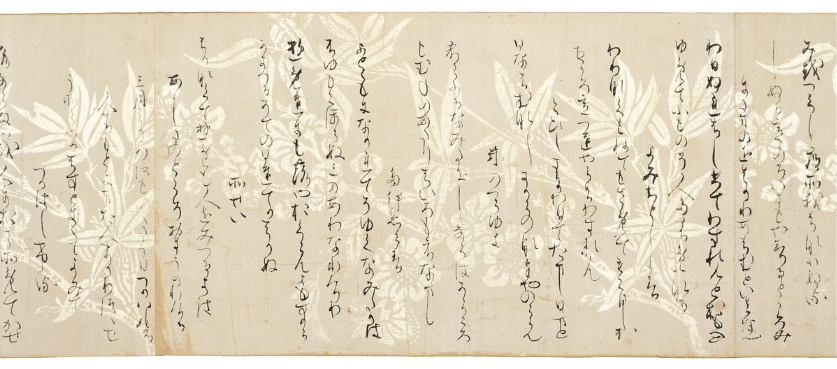

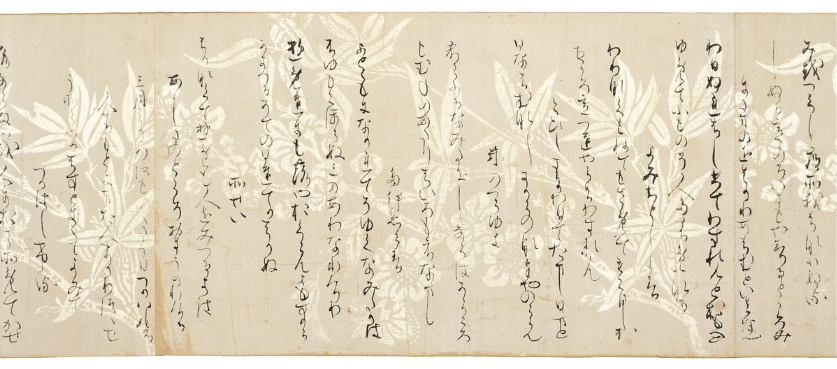

東京国立博物館で昨年開催されていた「特別展 やまと絵 受け継がれる王朝の美」で、本阿弥光悦が愛蔵していたという『古今和歌集巻第十二残巻(本阿弥切)』を見ました。

平安時代の唐渡りの料紙に和歌の仮名文字の筆使い。

他にも同様のフォーマットの作品が並ぶ中で、群を抜いて美しく、息を呑んで見入ってしまいました。(下の出品目録の31番)

2023.10.11-12.3

東京国立博物館

そして作品のそばには「本阿弥切」と名がついていることの説明がありました。

平安時代に作られたものが400年ぐらいの時をくぐり抜け、戦国、安土桃山、江戸時代を生きた光悦の手元にどうやってやってきたのかは、知る由もありませんが、ほとんど散逸してしまった中で、この残巻が「美しいものを知る人」の手に渡った幸福を思わずにはいられません。

*

古代からの日本美術(やまと絵)の中に描かれる(書かれる)書は不思議です。

和紙は平面ではあるのですが、その地に刷り込まれた文様の上に、言の葉のカタチを成す墨の線が流れている様子は、まるで空間の中に言霊が浮遊しているような感覚になります。

やまと絵のほとんどが、絵とともに言葉があって(実際に書かれていても書かれていなくても)、常にそこに「ひとのこころ」が感じられる。それは歌だったり物語だったり、もっというと、文字が書かれていなくても、歌や物語が立ち上がっている。

もしかしたら、やまと絵が誕生したのと同じ頃に「古今和歌集」が編纂されていますが、紀貫之が仮名序で「やまとうたはひとのこころをたねとして」と述べたことが、やまと絵にも通底していたのかもしれません。

e国宝サイトより

この残巻からも、歌が声となってどこからともなく聞こえてきそうな気配があって、とても空間的。

これを手にして見入っていた光悦の姿が目に浮かぶよう。

「手に入れたい」と激しく欲した熱量も伝わってくるようで、それだけでもう、くらくらします。

古今和歌集の巻十二は「恋二」の巻。

今日のような冬の晴れた午後に出会いがあったのかもしれなくて、これを手に入れたあと、夜になって改めて、ゆっくりと、灯し油のおぼつかない明かりの元で時間を忘れていつまでも見入っていたに違いなくて。

薄い薄い光源のもとでは、文字の墨よりも地模様の雲母(きらら)のほうがきっと妖しく光りそう。そんなことを想像するだけでゾクゾクします。

e国宝サイトより

それにしても、なんて書いてあるんだろう。

ここにある和歌を調べてみましたら、どうも、寝ても覚めても涙にくれる恋ばかりのようでした。

みをつくしとそ我はなりぬる

しぬるいのちいきもやすると心み

に玉のをはかりあはむといはなむ

─────────── (紙の継ぎ目)

わひぬれはしひてわすれむと思へとも

夢といふ物そ人たのめなる

よみ人しらす

わりなくもねてもさめてもこひしきか

心をいつちやらはわすれむ

恋しきにわひてたましひ迷

ひなはむなしきからのなにやのこらむ

紀つらゆき

君こふる涙しなくはからころ

もむねのあたりは色もえなまし

紀つらゆき

世とともに流れてそ行く涙河

冬もこほらぬみなわなりけり

夢ちにもつゆやおくらむよもすから

かよへる袖のひちてかわかぬ

そせい法し

はかなくて夢にも人を見つる夜は

あしたのとこそおきうかりける

─────────── (紙の継ぎ目)

三月・・・*以下、別の巻の内容のようです

567、568、569、570、571、572、573、574、575

wikisourceより抜粋、適宜編集

*

こういった、今では『国宝』となっているものを身近に置いていた光悦が、当時、新たに生み出したものが一堂に会するらしいのです。

この特別展のHPの冒頭の案内によると、本阿弥光悦は、「一生涯へつらい候事至てきらひの人」で「異風者」といわれたらしい。

前回の「やまと絵」展は、安土桃山時代までで一旦区切りをつけていたのですが、そこに「本阿弥切」の展示が含まれていたのは、次の特別展への密かなリンクだったのですね。

戦国の世は「宝物」の所有者が激しく移り変わった時代。貴族でもなく武士でもなく、平安の美のその後を受け継いだ人としての「本阿弥光悦」。

そして、江戸時代を通じて祇園祭を今の形に昇華させた「法華町衆」でもあった「本阿弥光悦」。

「やまと絵」展の続編というべき、この特別展も、見なくちゃ。

*