学術系クラウドファンディングのトークノミクスを考える

以前の記事で触れたように、学術系クラウドファンディングの発展を実現するヒントのひとつに「トークノミクス」が挙げられます。本記事では、これまでも紹介してきた「FiNANCE [1]」や「VitaDAO [2]」などの取り組みを参考に、学術系クラウドファンディングにおけるトークノミクスを構想していきます。

トークノミクスとは

トークノミクス(=トークン経済学)は下記のように定義されています。

Tokenomics, also known as Token economics, is the study of parameters that determine the characteristics of cryptocurrencies (cryptos) or cryptographic tokens to create economic value.

ここでは、暗号通貨やトークンの特性を決定するパラメターを研究し、経済価値を創出するものとされています。言い換えると「トークンを用いて経済価値をもたらす仕組みをどうつくれるか?」という問いに答えることが、トークノミクスの目的であると言えます。私たちはアカデミアに注目していますので、アカデミアに新しい価値をもたらす仕組みをつくることを想定して話を進めていきます。

事例1:FiNANCEのトークノミクス

FiNANCEでは、これまで購入型または寄付型のクラウドファンディングで実施されてきたようなプロジェクトに対して、トークンの購入を通じて支援することができます。

以前も紹介したように、プロバスケットボールチームの信州ブレイブウォリアーズは、2022年夏に2,000,000トークンをサポーター向けに販売しました。結果として200名近くのサポーターから3,350,000円が集まり、サポーターには支援金額に応じたトークンが配分されました。

既存のクラウドファンディングとの本質的な違いは、サポーターが支援募集期間終了後にトークンを売買できる点です。サポーターが増えるとトークンの価値が上がるため、価値が上がったタイミングでトークンを売却することにより、初期サポーターは金銭的利益を得ることができます。もちろん、購入型・寄付型のプロジェクトでは、サポーターは金銭的利益を得ることよりも、活動を応援することやたくさんの人たちに活動を広めることを重視しているため、積極的な売買が行われるかどうかはわかりません。その一方で、利益が得られる可能性があることにより、プロジェクトに関心を持つサポーターもいるはずです。トークンの導入が新規ファン層の獲得にどれくらいの影響を及ぼすかは、重要なポイントになるでしょう。

ところで、FiNANCEにおけるトークンの価値の源泉はどこにあるのでしょうか。トークンの価値が上がる理由はトークンへの需要が大きくなるから、つまりプロジェクトに関わりたいと思う人たちが増えるからです。トークンの価値を上げるためには、プロジェクトに関わる全ての人たちが、プロジェクトの魅力をさまざまな人たちに、それぞれの文脈で届けることが重要です。最も基本的な価値はプロジェクトメンバーの活動内容や個人の価値であり、これは学術系クラウドファンディングと同様です。

加えて、トークンの利用用途を多様化させることもその価値向上につながります。信州ブレイブウォリアーズのプロジェクトでは、支援時にアプリ内で証明書が発行されており、支援募集期間終了後に別のユーザーに販売することもできます。

今後、プロジェクトオーナーがプロジェクトに関連するモノ・情報・体験をトークンを通じて売買できるようになれば、FiNANCIE参加ユーザーの多様化、ひいてはトークンの流動性向上につながり、トークノミクスの進化が期待できます。

そのひとつの動きとして、近日中にFiNANCIEのIEO(Initial Exchange Offering)が行われる予定です。現在は信州ブレイブウォリアーズのトークンを他プロジェクトのトークンと交換することはできないのですが、IEOでフィナンシェトークン(FNCT)が発行されると、FNCTを基軸に異なるプロジェクトで発行されたトークンを売買できるようにもなります。

事例2:VitaDAOのトークノミクス

学術系のトークノミクスを考えるうえで参考になるのが、以前の記事でも紹介したVitaDAOの取り組みです。FiNANCIEではトークン価値の源泉は「活動内容や個人の価値」でしたが、VitaDAOでは「IP」である点が本質的な違いです。

VitaDAOは、主に3つのCore Stakeholder(Working Groups、Genesis Contributors、Service Providers)が運営する組織で、それぞれのステークホルダーがVITAトークンを保有しています。

上図はトークノミクスではなくサービス開始初期のトークン配分(Token Allocation)であり[3]、VitaDAOの継続的な発展にはトークンの流動性を高める施策が必要です。2023年1月末現在、VitaDAO内で興味深い議論が進んでいますので、下記で紹介します。

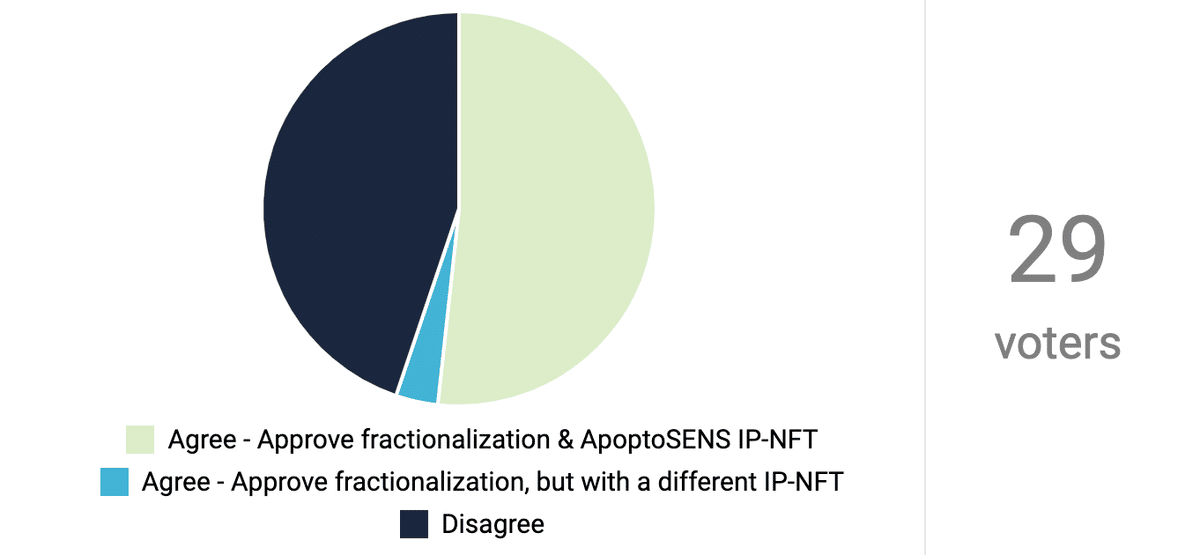

VitaDAOでは、研究者に研究資金を渡す代わりに研究者の保有していたIPを引き受け、VitaDAOコミュニティで管理しています。現在議論されていることは、特定の研究プロジェクトのIPをコミュニティではなくVitaDAOのメンバーが保有できるようにするというものです。コミュニティで保有しているlP-NFTを細分化(Fractionalization)する提案[4]が可決されると、該当プロジェクトでFAM(Fractional Asset Manager)トークンが発行されて、保有するメンバーは研究のIP権を持つことになります。

それでは、細分化(Fractionalization)にはどのようなメリットがあるのでしょうか。まず投資家(=VITA保有者)は、これまではVITAの価値向上のためにVitaDAOコミュニティを支える活動を進めてきましたが、細分化により特定研究のIP-NFTを保有することで、より直接的に研究の発展に貢献できるようになります。また研究者は、IP-NFTの発行を通じて新たな資金調達の機会を得ることができます。そしてVitaDAOコミュニティにも、IPに関連して発生するリスク(例:特定のIP-NFTの価値急上昇 / 急下降に伴うVITAの価格変動防止など)を減らせる等のメリットがあります。

もちろんメリットだけではありません。VitaDAOメンバーが(自身がIP-NFTを保有する)特定の研究に集中するようになると、コミュニティ全体の発展が妨げられることにもなり得ます。また、IPに関連する機密情報に触れる人数が増えることによって、秘密事項がリークする確率が上がる等のデメリットも考えられます。

議論は現在進行中で、上図のようにコミュニティ内での意見は二分されています。これからどのように進むかはわかりませんが、個人的にはFAMトークンの議論はもちろん、VitaDAOコミュニティの保有するIPが実際に利益を生み出したタイミングが、さらなる盛り上がりが生まれるきっかけになるように思います。

事例3:その他のトークノミクス

個人がより裁量を持った形でトークンを発行し、クラウドファンディングの形でサポーターを募る事例もあります[5]。

量子物理学者のChris Ferriesさんは、分散型メディアのMirrorでクラウドファンディングページを立ち上げました。Chrisさんの研究を応援したい人は、ETHを通じてChrisさんの発行したトークン $QUANTUM を保有できます。

$QUANTUMには流動性がほとんどないため、これだけではトークノミクスとは言えないかもしれません。しかし学術系クラウドファンディングのトークノミクスを考えるうえで重要な取り組みであり、特にそれぞれの研究者がトークン名を自由に設定できる点には、発展の可能性を感じています。

学術系クラウドファンディングにおけるトークノミクス

ここまでいくつかの事例を見てきましたが、トークノミクスはいずれも発展途上であり、今後さまざまな進化を遂げていくことになります。上記をヒントにしながら、学術系クラウドファンディングにおけるトークノミクスの可能性について考えます。

「クラウドファンディング」の終わり?

これまで発展してきた(web2時代の)クラウドファンディングサイトは、購入型・寄付型・融資型・株式投資型のようにいくつかの類型に分類されていますが、トークノミクスの導入により類型の線引きは次第に曖昧になり、最終的には区別する必要がなくなると考えています。

たとえば購入型のプロジェクトの場合、飲食店の立ち上げ支援プロジェクトでは「開店記念パーティ招待券」を、映画の制作プロジェクトでは「エンドロールにお名前掲載権」を支援のお礼(リターン)に設定する事例があります。その際、通常の買い物のように「支援金額とリターンを等価交換している」と考える方は少ないはずです。実際にMakuakeさんでは「応援購入」という呼び方がされているように、購入型のプロジェクトには寄付型の要素が含まれていることも多く、支援動機の観点からみると両者に大きな違いはありません。

ここにトークンが入り込むと「支援後に税制優遇が認められる領収書を受け取れる」という寄付型の特徴がなくなります。これまで寄付型や購入型と呼ばれていたプロジェクト群に対して、トークンの価値向上(=プロジェクトの発展)を支援動機としたサポーターが集まり、トークンの保有量に応じたリターンを定期的に受け取りながら、チャレンジャーと協力してプロジェクトの成功を目指していく。トークノミクスの力によってこのような世界観が実現できるかもしれません。

また、先ほど紹介したIP-NFTの分散化は「IP型」のクラウドファンディングであり、新しい類型として整理することもできそうです。しかしVitaDAOの事例からもわかるように、トークンの価値向上を支援動機として投資家(サポーター)が集まり、コミュニティ全体の価値をステークホルダー全体で高めていくという点では、寄付型・購入型と同じ文脈で語ることができます。

さらに近年では、未上場企業の株式を保有することのできる株式投資型のクラウドファンディングが発展してきており、ここにトークンを絡めることも考えられます。しかし、株式会社のガバナンスの仕組み(web2)と、トークン保有者で構成されるコミュニティ(DAO:Decentralized Autonomous Organization)のガバナンスの仕組み(web3)には構造的な違いがあるため、株式会社がトークンを発行することには違和感があります。その一方で、株式投資型の仕組みは今後の日本経済の活性化には必要不可欠であり、ここにトークンを導入するメリットは計り知れません。従来型のエコノミクス(web2)とトークノミクス(web3)を最適に共存させる方法を模索していくことは、それ自体が人類の大きなチャレンジであり、すでに複数企業がチャレンジしているIEOや、Blockchain-Basedのクラウドファンディングサイトの動向には大きな期待が寄せられています。話が少しそれましたが、企業によるトークンを活用した資金調達も、(株式と同様に)トークンの価値向上を支援動機とする点においては、寄付型や購入型、IP型と同様であると言えます。

私たちはよく「クラウドファンディングは単なる資金調達ではない」と言っているのですが、トークノミクスの導入により既存のクラウドファンディングの類型が融合し、名実ともにアップデートされ、その言葉以上の役割を果たす仕組みになる可能性があります。

学術系クラウドファンディングのトークノミクス ver.0

それでは、学術系におけるトークンの価値向上はどのように実現できるのでしょうか。ここまでの議論を踏まえて作成した素案を紹介します。

大枠は下記の流れになります。

① 個人サポーター(Aさん)は運営チーム(DAO)からアプリ内で利用できるトークン(🪙)を購入する。

② 研究チームは先の$QUANTUMのように自分たちのプロジェクトのオリジナルトークン(🧪)を発行する。個人サポーター(Aさん)は🪙を用いて🧪を得ることができて、保有量に応じた特典を受け取ることができる。またその際に、支援証明書としてNFT(🎫)を受け取る。

③ 研究チームは🪙と法定通貨(💰)を交換し、研究活動に利用します。個人サポーターとはアプリ内のコミュニティ機能を通じて、定期的にコミュニケーションを行うことができる。

④ 個人サポーター(Aさん)はアプリ内で🧪や🎫を別の個人サポーター(Bさん、Cさん)に🪙と交換することができる。その際、研究チームは一定の割合の🪙を受け取ることができる。

⑤ 個人サポーターと同様に、法人サポーター(A企業)も運営組織(DAO)から🪙を購入することができる。

⑥ 法人サポーター(A企業)は🪙を用いて🧪や🎫、IP-NFT(🎟)を受け取ることができる。

⑦ 法人サポーター(A企業)はアプリ内で🧪や🎫、🎟を別の企業(B企業、C企業)に🪙と交換することができる。その際、研究チームは一定の割合の🪙を受け取ることができる。

具体的な事例で考えていきます。2014年のacademist の第1弾プロジェクトでは、深海生物テヅルモヅルに関するクラウドファンディングを実施しました。上記の仕組みのもとでは、初期サポーターの81名の方々は、チャレンジャーの岡西さんが発行した$MOZURUトークンを受け取り、岡西さんは支援総額を研究活動に利用します。これまでの仕組みでは、クラウドファンディング期間が終了するとサポーターは岡西さんとの接点を持ちにくくなるのですが、$MOZURUトークンの保有者は違います。

岡西さんは、2017年にはクラウドファンディング研究費で実施した研究成果を論文化したり、その後も複数冊の書籍を出版したりなど、さまざまなアウトプットを出してきました。知名度の向上に伴い岡西さんのことをさらに知りたい人・応援したい人が増えると、$MOZURUの価値は上昇します。すると当初のサポーターは岡西さんのことを思い出し、彼の活動に再び注目したり、古参であることを🎫を通じてアピールしたりすることで、コミュニティが広がるきっかけが生まれます。

個人サポーターだけではなく、法人サポーターとして出版社や財団、自治体等が$MOZURUを保有し、その価値向上の名のもとで連携することにより、研究の持続的な知名度向上も期待できます。さらに「生物多様性」など特定のキーワードに対して研究者が研究をアピールし、獲得したトークン数に応じてQuadratic Voting の形で研究資金を配分することも有益かもしれません。

その一方で、個人・企業サポーターが実際にどれだけのトークンを欲しがるのか、どうすればトークンを購入してくれるのかは未知の領域であり、継続的な実践と検討が必要です。しかし少なくとも、既存の学術系クラウドファンディングに比べると幅広い支援者の方々が関心を持つ仕組みであるように考えています。

まとめ

この記事でお伝えしたかったことは、トークノミクスの導入により、既存の購入型・寄付型などのクラウドファンディングが本質的に融合し、トークン価値向上を支援動機にヒト・資金・情報の流れの最適化が推進され、継続的なプロジェクトの発展を実現する可能性を持つのではないかということです。特にアカデミア領域では、伝統的な研究分野を超えた新しい価値創出が求められていること、そしてそこには多様なバックグラウンドを持つ人たちとの協働が欠かせないことを鑑みると、アカデミアとトークノミクスの相性は良いはずです。

研究者が研究のVisionを自分の言葉で発信し、トークンを介在して多様なステークホルダーとつながって、協働でプロジェクトを推進する。この動きは私たちアカデミストの目指すVision「開かれた学術業界」そのものでもありますので、実現に向けて取り組んでいきたいと思います。今回議論したトークノミクスの実現には、「DAO」という組織形態がポイントとなります。次回は「DAO」の紹介とその可能性について整理していきます。

参考記事

FiNANCiE(フィナンシェ)公式note:https://note.com/financie/

VitaDAOへようこそ:https://www.vitadao.com/blog-article/vitadaoheyoukoso

How to Token Economics 設計:https://mirror.xyz/nakata-jp.eth/wsAedQSWJaZI7I56RHPxpVEcRWUu7gXYn0SeC2F5PR4

VDP-73 Fractionalization of ApoptoSENS IP-NFT:https://gov.vitadao.com/t/vdp-73-fractionalization-of-apoptosens-ip-nft/1006

Web3テクノロジーによるサイエンスの再設計の動き-分散型サイエンスの誕生と課題-:https://jxiv.jst.go.jp/index.php/jxiv/preprint/view/163/742