Seconds (1966)

「Deep Focus Review』による記事を邦訳してみました。

Stephen B. Armstrong

“Pictures About Extremes: The Films of John Frankenheimer” (London: McFarland & Company, Inc., 2008)

アーサー・ハミルトンは、欲しいと言われるものを全て手に入れている。グレーのフランネルスーツを着た銀行家として成功し、ニューヨーク郊外の快適な街、スカースデールに立派な家を所有している。愛する妻との間に生まれた娘も、今では立派に成人し、医者と結婚している。アメリカン・ドリームにあふれた生活で、貧乏人にはうらやましい限りだ。しかし、アーサーは退屈で、内向的で、落ち着きがなく、中年の危機を感じている。そんなアーサーに、もう死んだと思っていた旧友のチャーリーが、ある提案を持ちかける。大金を払えば、アーサーは別の人生を歩むことができ、新しい顔とアイデンティティを持って再出発することができると。アーサーは、脅迫されたとは言わないまでも、ある秘密結社とファウスト的な契約を結ぶよう迫られ、それまでの人生をあきらめ、整形手術と数ヶ月の調整期間を経て、「トニー・ウィルソン」という新しい人格を手に入れた。若くハンサムなウィルソンの顔を持つ彼は、太平洋を望むカリフォルニアの家に移り住み、プロのアーティストとして新たなキャリアをスタートさせるが、会社は彼を注意深く見守っていた。しかし、新しい顔と職業を手に入れても、平凡な生活の中で、かつてのアーサー・ハミルトンは快楽主義に近い幸福感を味わう力を失っていた。そして、新しい人生を設計した者たちが、その人生をコントロールする悪夢のような方法を徐々に明らかにしていく。

シニカルで感情的なディストピアであるジョン・フランケンハイマーの『セコンド/アーサー・ハミルトンからトニー・ウィルソンへの転身』は、1966年に公開され、ほぼ全員から嫌われた。他の映画作家が1960年代の自由を探求する一方で、フランケンハイマーはマッカーシズムの後遺症がまだ明らかで、アメリカン・ドリームが嘘であるという映画を発表したのである。ハリウッドの人気スター、ロック・ハドソンがアーサー・ハミルトンの「生まれ変わった」トニー・ウィルソンとして出演するという魅力はあったものの、その主題は観客を孤立させ、攻撃的にさえしたため、この映画は何十年も評価されないままになってしまったのだ。1963年にベストセラーとなったデヴィッド・イーリイの小説を基にしたこの作品は、人生をやり直したいと願う一人の一般人の恐ろしい顛末を見せ、その過程で、平凡で息苦しい労働者階級の風習から逃れたいという幻想に対する驚くべき軽蔑を提示する。『セコンド』の表面下には、俳優たちの人生と、この映画の中心テーマである自己のアイデンティティの否定との間に、いくつかの類似点が存在する。それは、ハドソンのセクシャリティに関連するロック・ハドソンのウィルソンの描写だけでなく、ブラックリストに載ったジョン・ランドルフが演じる長男ハミルトンの場合も同様である。しかし、この映画で最も魅力的なのは、ブルジョワであれボヘミアンであれ、与えられたライフスタイルを通して自己否定をすることに対する生々しい軽蔑である。フランケンハイマーの映画は、人の満足は内面にあること、幸せを見つけるためにライフスタイルを取り入れることはできないこと、そして、自分の歴史を揉み消すことでやり直すことはできないことを示唆している。人は時間と記憶の集積にほかならない。それがなければ、私たちは抜け殻であり、分裂した不完全な存在なのだ。

ランドルフがハミルトン、ハドソンがハミルトンの新しいアイデンティティであるウィルソンという配役は、『セコンド』の二部構造を示唆しているが、これは幻想であり、俳優を越えて見ることが、この映画の主題力を知覚する鍵になる。ハミルトンの人生を満たしていた気だるさが、やがてウィルソンの人生を満たすようになったとき、この物語の主人公は終始一貫して同じであることが分かる。ハドソンの演技は驚くべきもので、ランドルフの内なる空虚さを身振りや表情に取り入れ、俳優間の移行をシームレスなものにしている。ハミルトンは新しい身体と生活の全てを手に入れたが、さらに酒を飲み、ベッドで目を覚まして天井を見つめる。絵を描こうとしても描けない。フランケンシュタインの怪物のように、彼は好奇心の塊であり、過激な手術によって周囲の人々から孤立させられた忌まわしい存在なのだ。彼は浜辺で長い間、自分を探し歩くことにした。そこで出会ったバツイチの女性であるノラ(サロメ・ジェンズ)は、彼を狂信的なバッカス・ワイン祭に連れて行き、短い時間ではあるが、以前の自分の一部を捨て去ることができ、生きていることを実感させてくれるのである。ノラと彼はすぐに恋に落ちるが、彼女が新しい自分に慣れるために会社が仕組んだことだと気付く。実は、彼の新しい友人たちは皆、自分と同じ「生まれ変わり」で、本物は一人もいないのだ。カリフォルニアを離れ、ニューヨークに戻って元妻(フランシス・リード)に会い、ハミルトンの友人の一人になりすます。彼は彼女にアーサー・ハミルトンとの結婚生活について尋ねる。彼女は、ハミルトンは自分が欲しいと言われるものを精力的に追い求めたが、自分が何を欲しいのかがよく分からなかったため、結婚生活は失敗したのだと説明する。

もう一度やり直そうと決意した彼は、会社に戻り、また新たなアイデンティティを求める。そこでチャーリー(マーレイ・ハミルトン)と再会し、「大切だと言われたもの、欲しいと思っていたものを手に入れるために費やした年月は何だったのだろう。物だ!人間でも意味でもない。物だけだ」と嘆く。今度こそは、と彼は思っている。チャーリーもまた、自分の新しいアイデンティティに不満を抱いていた。しかし、組織の3分の1獲得という方針により、チャーリーは新しいクライアントを募集し、ハミルトンを採用した。一方、ハミルトンを説得した重役のルビー(ジェフ・コーリイ)と、組織の創業者でこの映画のメフィストである老人(ウィル・ギア)は、ハミルトンが新しい自分を求めるなら、他の誰かをこのプログラムに参加させなければならないと説明する。しかし、ハミルトンは自分が受けた苦しみを他の誰かに押し付けるよりも、利己的に行動しようと決心し、他の誰かを参加させることを拒否する。そんな彼に、組織は一斉に次の手術を準備する。担架に縛られたハミルトンは手術室に運ばれ、神父が最後の儀式を読み上げる。悪夢は終わった。組織の方針は、ハミルトンのような非協力的なクライアントを死体調達セクションに送り、そこで被験者を殺害し、その死体を新しいクライアントのために死を偽装することである。

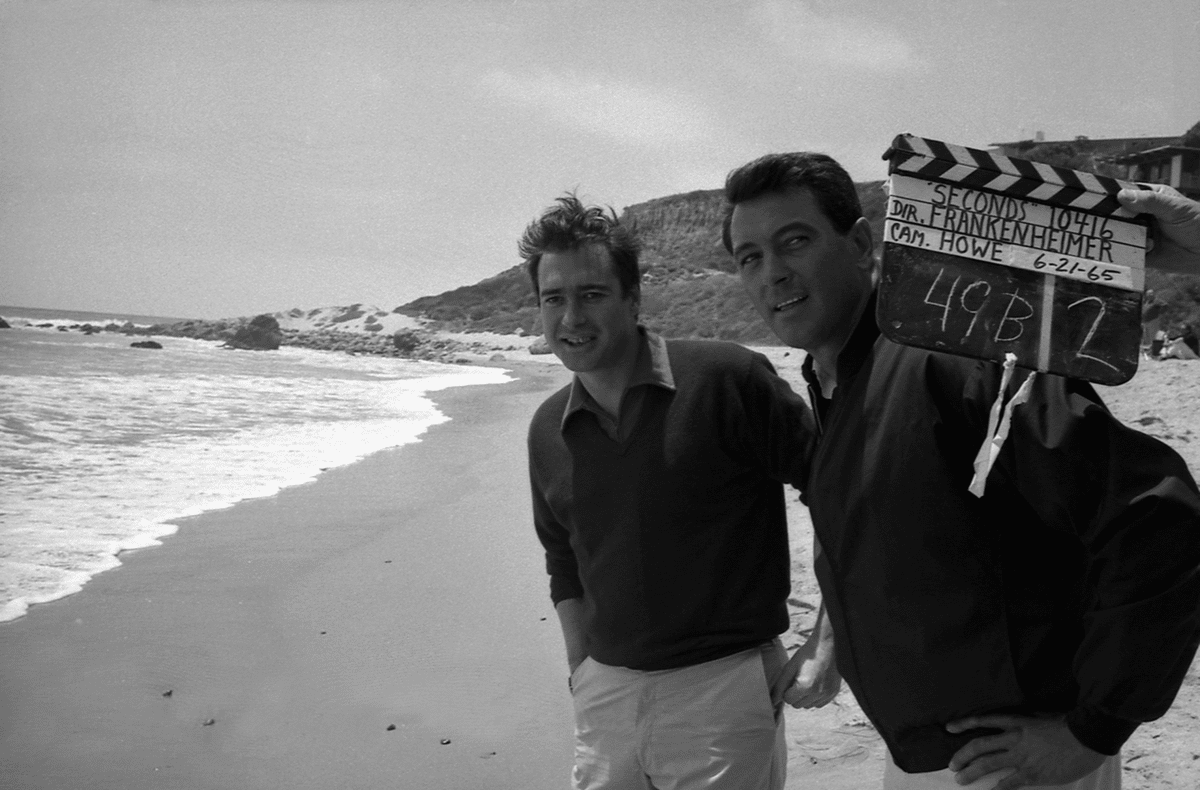

1930年生まれのジョン・フランケンハイマーは、1951年にアメリカ空軍のために映画製作を始め、1960年代に最も過激な映画製作者の一人となる。大恐慌時代、ニューヨークの裕福な家庭に育ち、高校の陸軍士官学校を総代で卒業。その後、英語の学士号を取得する。朝鮮戦争の徴兵を避けるため、学校のROTCプログラムに参加し、短編ドキュメンタリーや情報映画を作る「Motion Picture Squadron」に志願した。1957年に初の長編映画『孤独の青春』を製作するまでに、150を超える番組、テレプレイ、コマーシャル、テレビ映画を監督した。ハリウッドに進出したフランケンハイマーは、パラノイア、ヒューマニズム、リベラリズム、ダイナミックな技巧など、時代の核心をつく映画で60年代に絶頂期を迎える。『All Fall Down』(1962)、『終身犯』(1962)、『影なき狙撃者』(1962)、『五月の七日間』(1964)、『大列車作戦』(1965)、『グラン・プリ』(1966)といった芸術的に高く評価された一連の作品の後に、20年間商業的に失敗し、監督自身がアルコール依存症と闘うことになった。1990年代に入り、エミー賞を受賞した4本のテレビ映画シリーズ(『アゲインスト・ザ・ウォール』『バーニング・シーズン』(1994)、『Andersonville』(1996)、『ジョージ・ウォレス/アラバマの反逆者』(1997))でフランケンハイマーはハリウッドにカムバック。ついには有名なスパイアクション『RONIN』(1998)を発表し、熱烈な称賛を得て、2002年に死去した。『セコンド』は純粋なフランケンハイマー作品であり、観客の社会的無関心を脅かしたいという映画作家の強い欲求に支配されていない。商業主義ではなく、情熱から作られた映画であり、アメリカの興行成績が惨憺たるものだったため、監督は商業主義的な決断を迫られ、創造性に欠ける作品と長いキャリア中期の休止を余儀なくされた。『影なき狙撃者』『五月の七日間』と同じパラノイアに彩られた『セコンド』は、彼の「パラノイア3部作」とも呼ばれる作品を完成させた。フランケンハイマーは、カーク・ダグラスが所有する「Joel Productions」のためにこの映画を製作したが、ダグラスは権利を確保した後、出演を見合わせた。フランケンハイマーは『五月の七日間』の共同制作者であるエドワード・ルイスと共に本作を製作し、その展開に大きな自由を享受した。フランケンハイマーは脚本家ルイス・カリーノの脚色を手伝ったほか、美術監督のテッド・ハワース、撮影監督のジェームズ・ウォン・ハウ(『影なき男』『成功の甘き香り』)と協力して、映画の外観を整えた。

ハウの幻惑的なカメラワーク、ソウル・バスが人間の顔の特徴を互いに引き伸ばし歪ませるオープニングタイトルなど、視覚的にも『セコンド』は忘れがたい作品となっている。ハウは、『セコンド』のモノクロ撮影で8度のアカデミー賞にノミネートされ、映画監督が撮影監督に驚くほど自由な発想を許したことを証明している。ハイコントラストとディープフォーカスの名手であるハウは、『セコンド』で魚眼レンズ、ボディマウント・カメラ、手持ち撮影の技術を取り入れ、作品に異様な世界観を与えている。ハウとフランケンハイマーは、この映画を、まるで誰かの悪夢を記録したドキュメンタリーのように見せている。手術シーンでは、ハウが実際の隆鼻術を撮影し、監督は気むずかしいカメラマンのために2台目のカメラを操作することを余儀なくされた。フランケンハイマー自身の構図は、独特のアングルと照明を好むハウのおかげで、より良いものになった。フランケンハイマーが動かない人物を前景に置き、他の人物を遠景に置くシーンは、ハウの劇的な広角レンズによって強化されており、断片的なイメージというこの映画の映像テーマも同様である。手術後に鏡を見るハミルトンの姿が何度も映し出されるが、鏡像から鏡像へと変化するその姿は、この人物のバラバラなアイデンティティを表現している。

フランケンハイマーには創作の自由があったかもしれないが、パラマウント社の出資者は銀行で通用するスターにこだわった。当初、監督はローレンス・オリヴィエにハミルトンとウィルソンの二役を演じさせようとしたが、スタジオはこのイギリス人俳優では適切な観客を集められないと考えた。マーロン・ブランドはこの役を辞退したが、ロック・ハドソンは同意し、フランケンハイマーに年長のハミルトンを演じる二枚目の俳優を見つけるよう提案さえした。ブラックリストに載っていた俳優のジョン・ランドルフが起用され、映画の最初の40分間はハミルトン役で出演し、ハドソンはウィルソン役で途中からようやく登場することになる。フランケンハイマーは完成した映画に熱中し、パラマウント社を説得し、1966年のカンヌ国際映画祭で上映したが、カンヌ映画祭恒例の熱烈な批評家たちから辛辣な目で見られ、監督はその後の映画祭のプレスイベントへの出席を拒否された。フランケンハイマーはショックを受けた。パラマウント社は、カンヌ国際映画祭での不評を受け、オリジナル版を短縮し、祭りシーンでの性的表現の解放を抑えた。スタジオもほとんどマーケティングをせず、結局、観客を集めることも当時の評論家に感銘を与えることもできず、惨憺たる結果に終わった。その結果、フランケンハイマーは今後の企画の選び方を見直し、映画の商業的魅力を過剰に意識するようになったのかもしれない。この新しいアプローチは、商業的な勝利である『グラン・プリ』につながったものの、『フレンチ・コネクション2』(1975年)や『プロフェシー/恐怖の予言』(1979年)のような創造的な不発弾にもつながったのである。今日、『セコンド』は多くのファンを獲得し、カルト的名作と呼ばれるようになった。フランケンハイマー自身は、この映画が「成功することなく失敗から名作になった」ことを指摘している。

悲劇的な皮肉にも、フランケンハイマーは『セコンド』のような、彼に最もインスピレーションを与える企画に抵抗することで、経済的に成功した映画製作のキャリアを追求したのである。フランケンハイマーは、『セコンド』のような企画を拒否することで、経済的に成功した映画製作のキャリアを追求したのである。『影なき狙撃者』ではマッカーシー時代の政治を、『五月の七日間』ではアメリカ政府と軍部の冷戦時代の過激さを批判した。『セコンド』では、ギアが演じる老人率いる秘密結社が、最高の意図を持ってスタートした。「大儲けするつもりはなかったんだ」と老人は穏やかに語る。「人間の不幸と闘うつもりだったんだ」。しかし、「老生」が「老生」に説明するように、「老生」は組織の存続と利益を優先させ、「老生」の顧客は人生の再チャレンジを望んでいたのである。さらに悪い事に、新しい人格に馴染めない子供が大量にいるため、会社は営業部隊のコストを削減し、彼らが戻ってきたときに、他の人にこのプログラムに参加するよう説得するために彼らを使うことができる。もし、それができなかった場合、死体調達で原料を調達する必要がある。老人と彼の組織の冷たいロジックは、アメリカの資本主義的な勢いだけでなく、悲しいことに、フランケンハイマーのキャリアの芸術的な道程と、「どんなプロジェクトであっても仕事を続けるために自分の確かな芸術的理想を犠牲にしようとする彼の意志」を映し出しているのだ。

ロック・ハドソンにとって、『セコンド』は、後に彼自身がお気に入りの演技と呼ぶものを収めている以上に、個人的な意味を持つものだったに違いない。ロイ・ハロルド・シェーラー・Jr.として生まれた同性愛で有名なこの俳優は、ハリウッドで芸名を使い、後に自分のセクシュアリティを隠すために偽装結婚に同意したが、これらは全てエージェントであるヘンリー・ウィルソンが作り上げたペルソナの一部であった。アンソニー・マンの西部劇『ウィンチェスター銃’73』(1950)と『怒りの河』(1952)で注目された後、ダグラス・サークのメロドラマ(『風と共に散る』(1956)等)に次々と出演。ジョージ・スティーヴンスの『ジャイアンツ』(1955)ではオスカーにノミネートされたが、最大の成功はドリス・デイの相手役を務めた3本の恋愛コメディーであった。50年代にはアメリカの映画ファンからハリウッドで最も人気のある俳優に選ばれていたハドソンだが、1966年にはキャリアが下降線をたどっていた。しかし、その後、彼は「アーサー・ハミルトンとトニー・ウィルソンの2人の演技を見せることはできないだろう」と告白している。この役を得るために、彼は不確かなフランケンハイマーのためにスクリーンテスト(実績のある俳優はめったにしないもの)に応じ、その役を維持するために監督を説得して2人の俳優に分けた。さらに、ハドソンはこの役に没頭するため、実際に酔っぱらって演じるシーンもあり、ウィルソンのカリフォルニアの自宅でのパーティーシーンを3日間、その状態のまま撮影した。

抑圧された性欲は、『セコンド』の大きな底流であり、1960年代のアメリカ中流階級の性革命運動を象徴している。二重生活を送っていたハドソンが、外見の操作と内面の否定をテーマにした作品に惹かれたのは、業界では広く知られていたにもかかわらず、キャリアを通じて一貫してそうであったからだろう。ハミルトンがプログラムに参加する前に、彼の妻が夫の別のベッドに向かう寝室でのシーンがある。この瞬間は、映画史上最もセクシーでない中年の性の描写である。その後、ウィルソンに変身したハミルトンは、ノラと共にバッカス祭に参加するが、周囲の環境に違和感を覚える。自由な精神の持ち主が、網タイツまで脱いで、華やかに踊り狂う。このシークエンスは、彼らに加わりたいという自分の願望に対するハミルトンの不快感を反映している。ノラが裸になり、無数の裸の人々と一緒にブドウを潰す大桶に飛び込むまで、彼は端に立ち、誘惑されながらもそれを恥じて見ている。ついに群衆が彼を集め、彼は抗議したが、無理やり服を脱がされ、桶に突っ込まれ、ぶどうの果汁を浴びる。ノラにしがみついていた彼は、ついに手を放し、恍惚とした表情で喜びを叫び始める。ハミルトンの性的抑圧は治ったように見える。これは当時、秘密がそう簡単に、あるいは公に制約から解放されることはなかったハドソンにとって、これは希望に満ちた考えであった。

フランケンハイマーがハドソンの画面外での並行関係を意識していたかどうかは不明だが、ジョン・ランドルフの配役に固有の並行関係や、ウィル・ギア、ジェフ・コーリイ、フランケンハイマーの『大列車作戦』の脚本家ネッド・ヤングの歩役などに敏感だったことは間違いないだろう。ランドルフやその他の人々は、10年前に下院非米活動委員会に呼び出され、ハリウッドにいる共産主義者の名前を挙げることを拒否され、ブラックリストに載ってしまったのだ。マッカーシズムはその後沈静化したが、ランドルフはまだ復帰しておらず、『セコンド』はブラックリスト入り後、初の映画出演となった。フランケンハイマーは、これらのブラックリストに載った俳優を映画に登場させることで、ハミルトンが組織に誰かを採用することを拒否したことのメタファーを構築し、HUACに協力しようとしない者がブラックリストに載ることで罰せられ、場合によっては亡命中に新しいアイデンティティを持たざるを得なかったということを実証している。ブラックリストに載ったジュール・ダッシン監督(『真昼の暴動』)の場合、追放されたままフランスに渡り、『男の争い』(1955)などの外国語映画を撮った。『戦場にかける橋』(1957)のブラックリストに載った脚本家カール・フォアマンとマイケル・ウィルソンは、英語を話さないフランスの作家ピエール・ブウルにスクリーン上のクレジットを譲ることを余儀なくされている。その象徴性をさらに強調するために、ハウのカメラワークは映画の登場人物が監視されていることを示唆し、その手法は50年代の共産主義者の魔女狩りのパラノイアに呼応している。

このようなかなり破壊的なサブテキスト的テーマにもかかわらず、『セコンド』に登場するメタファーは、決して明白な政治的コメントには溢れず、映画は観客をその魅力的で恐ろしい人間ドラマに吸収させるにとどまっているのだ。組織の約束した自分からの脱出にそそのかされ、ハミルトンはプログラムに参加し、物語はしばしば観察されるように、『トワイライト・ゾーン』のエピソードのように展開する。まるでロッド・サーリング自身が考えたかのように、この映画は、日常的な登場人物が、何もかもが見かけ通りではないカフカの世界に入り込み、現実がひっくり返るという恐ろしい展開に至るという、番組お馴染みの構成になっているのだ。『セコンド』の方がはるかに複雑な動機と実質的な推進力があるが、この比較は適切である。この作品は、主人公の心理的ジレンマが、自分の記憶を受け入れることによってのみ解決されるという提案によって、多くの点で『影なき狙撃者』と同じドラマの流れを作り変えている。フランク・シナトラ演じる洗脳されたアメリカ兵は、韓国で自分に起こったことを思い出すことによって、頭の中の断片的なイメージに意味を持たせなければならない。一方、アーサー・ハミルトンは、最終的に自分の選択を受け入れ、過去を再現することはできないと理解しなければならないのだ。フランケンハイマーは『影なき狙撃者』の洗脳者(演じるのはカイグ・ディーヒ)を『セコンド』の専属精神科医として起用し、強制的な条件付けとアメリカン・ドリームが定義する幸福の追求の間の並行関係を強調したのである。強制的に自分を否定しようが、意志の力で否定しようが、結果は同じである。フランケンハイマーはこう語る。「あなたは、あなたの経験の結果であり、あなたの過去の結果です。もし、あなたの過去を取り去ったら、あなたは人間として存在しないのです」

フランケンハイマーは『セコンド』で、一見明るいアイデンティティの危機というものを作り出した。アーサー・ハミルトンの死という最後の衝撃的な瞬間は、パラノイアの中で訪れ、映像は薄気味悪く夢のようで、ハドソンは自分のキャラクターの運命に気付いてパニック状態になり、余計に不安にさせるのだ。家族、家庭、キャリアを築くという第二次世界大戦後のアメリカンドリームは、ボヘミアの魅力が一時的であるように、社会によって考えられたしばしば満足できない幻想であることが証明され、ハミルトンがそうした割り当てられた欲望の無意味さに気付いたとき、組織はもはや彼を支配できず、したがって彼を生きた状態で利用できない。ハミルトンの残酷な運命は恐ろしいが、その啓示の中で彼は、与えられた物質的な存在を拒否し、自分自身を見つけ、何らかの真の幸福を追求することを望み、彼に残された人生のわずかな時間ではあるが、変貌を遂げる。もし『セコンド』にメッセージがあるとすれば、それは破壊的で賞賛に値するもので、あらゆる形の逃避と順応を拒絶し、さらに自分が何を望んでいるか、それをどう達成するか、あるいは失敗したときに個人的な責任を受け入れることができない個人の側を描き出すものである。おそらく監督の最も個人的な作品であるこの『セコンド』は、深い人間的なメッセージと素晴らしい教訓を持ち、その警告に耳を傾ける観客に希望を与えてくれるだろう。

いいなと思ったら応援しよう!