『アスレティックリハビリテーションの目的と基本』

チームに専門的な知識を持ったトレーナーや医療スタッフがいない場合。

選手の怪我に対しての悩みや不安を抱くのは、

本人のみならず指導者やマネージャーも然りでしょう。

例えば、選手が病院へ通っていない状態でどのようにリハビリを進めるか。

ドクターにそろそろ復帰して良いと言われたが、今まで見学のみの状態から急に復帰させて良いのかなど。

即ち、アスレティックリハビリテーション(復帰に向けての手順や付随する知識)が見通せれば、その不安はある程度軽減されるでしょう。

そこで今回は、選手、指導者、マネージャーに向けて、アスレティックリハビリテーションの基本的な流れと、

その段階を見極める一つの判断材料として、立ち上がりテストについて共有したいと思います。

【アスレティックリハビリテーションの基本的な流れ】

1.腫れと痛みを除去

2.可動域(関節の動く範囲)の改善

3.筋力・筋持久力の回復

4.スピード、アジリティ(巧緻性)、瞬発力の回復

5.スポーツ特有の動きの回復

⇒1と2の段階

専門家や病院でのリハビリが重要な時期となります。

特に多いのが、痛みが引いて直ぐトレーニングを行ったり復帰するケースです。

ここでしっかりと可動域を戻さないと、パフォーマンスが戻らないばかりか怪我の再発につながります。

⇒3〜5の段階

1、2の段階をクリアしてから、どのタイミングから走り始めて良いか、ジャンプして良いかなどの基準がわからない事があります。

大きな病院の場合は、筋力測定をする特殊なマシンがあります。

その数値からリハビリの段階を決定できますが、そのような環境がない場合がほとんどだと思います。

そこで、特殊な筋力測定機器がなくともリハビリ強度を決定させる指標を測れる立ち上がりテストの方法を紹介します。

引用:山本利春、村永信吾:下肢筋力が簡便に推定可能な立ち上がり能力の評価,Sportsmedicine

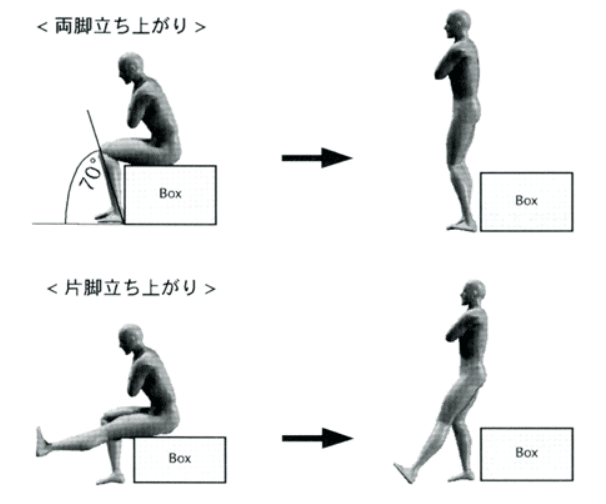

図のように台に浅く座った状態から両脚または片脚で、

反動をつけずに立ち上がれるかをテストします。

その時の台の高さと片脚の筋力とは密接な関係があり、

立ち上がり可能だった高さでその人の脚筋力が想定出来ます。

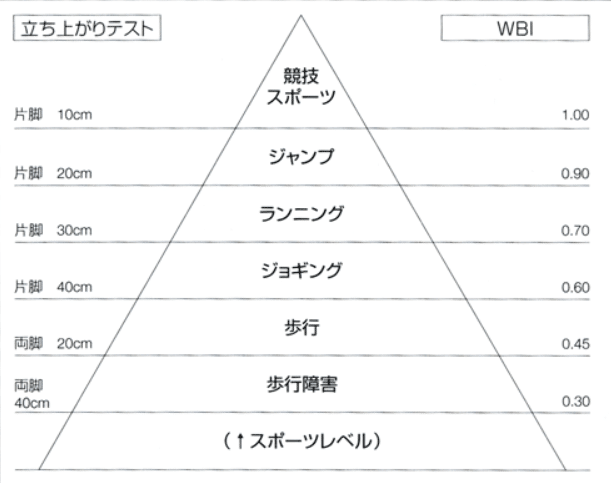

そしてその筋力により、ジョギングが可能なのか、ダッシュが可能なのかを判断することが出来ます。下の図は、その指標を表す図となります。

引用:山本利春、村永信吾:下肢筋力が簡便に推定可能な立ち上がり能力の評価,Sportsmedicine

右の「WBI」とは、体重あたりの脚筋力指数のことです。

1.00とは体重が60kgで脚筋力も60kgとなった場合であり、

筋力測定の機器で測定した場合などに用いられる指標です。

この数値を立ち上がりテストに置き換えると、

例えば、片脚で高さ40㎝の台から立つことが可能だった場合は、ジョギングが安全に実施できるレベルとなります。

20㎝の台から立つことが出来た場合は、ジャンプ系のトレーニングを開始するなどトレーニングの強度を設定することが出来ます。

立ち上がりテストは、簡便に筋力を測定でき、なおかつその結果を踏まえトレーニングの強度を決定できます。

リハビリテーションの段階を判断する指標として役立てて貰えればと思います!

⇒次回(9/22)『学生スポーツのアマチュアリズムに思うこと』