受水槽容量Excel計算書 無料で公開します

作成にあたった作者の思い

水道屋さんの仕事は、ライフライン事業の中でも最も生存にかかせない重要な事業です。

しかしながら、その作業の危険度、環境、休日面など不利な部分が多く、さらには一般受けがあまり良い職業ではありません。

実際、やることも多くしんどいです。

そんな中、日々頑張ってこられている皆様には誠に感謝しております。

私は、現場作業員からスタートし、現場作業後事務所という時期を経験した上で、現在は営業・番頭・設計として計15年以上勤務しています。

だからこそ私たちの業界がどういう状況かはよく分かっている方だと思います。

日々現場で仕事し、事務所に帰ってから工事申請書の作成って、マジ過酷です。肉体疲労も相まって、眠い目をこすってパソコンに向かわれていることと思います。

図面や書面もありますが、特に計算書は電卓を叩きながらWordやExcelに打ち込む作業になるので、ミスを併発しやすいものです。

水道局・関係各所に提出後、ミスの訂正に追われて消耗しますよね。

おまけに現場←→事務所でいつまで経っても仕事が終わらない。

日々納期に終われている状態が続く・・・

そうしているうちに、私の精神が弱かっただけだとは思いますが8%に増税されるときにはオーバーワークで、うつ状態も経験しました。

こんなに頑張ってるのにうまくいかない。

仕事はあほみたいにあるのに、体調も悪いのに、休めない。

子供もいるから、簡単に転職もできない。

「このままじゃダメだ!」

そう決意し、試行錯誤と行動を重ね、現在は2年近く残業なしを貫いています。

それを可能にするのは、圧倒的効率化だと私は考えています。

例えば

・よく使う文書は、ほぼExcel化して同じ文言は全て式参照して入力手間削減する。印刷設定は記録しておく。

・図面は、よく使う線種やシンボルの登録、作成手順のルーティーン化、同じような現場は使える記号は再利用する。印刷設定は記録しておく。

・計算書は、関数やマクロ・VBAを駆使し、入力手間削減する。

そして、今回私が皆様に貢献させていただきたいのは「計算書」です。

前置きが長くなり申し訳ありませんでした。

受水槽容量Excel計算書 無料で公開します!

500円で公開しておりましたが、よく考えたらこのまま使えないのではないかと思い、無料で公開することにしました。

計算書をイチから作成すること。毎回電卓を叩いて一個ずつ入力していくことを考えたら、楽に使用していただけるのではないかと思います。

ただし、今回の計算書にはマクロ・VBAは使用していません。全て関数を駆使してます。

下記の画像をご覧頂雛形が全然合わないから使い物にならない。という方には特注で雛形の作成依頼も承っております。その際はお値段は2,000円以上になるかと思いますが、お見積もりさせていただきますのでお気軽にご相談下さい。

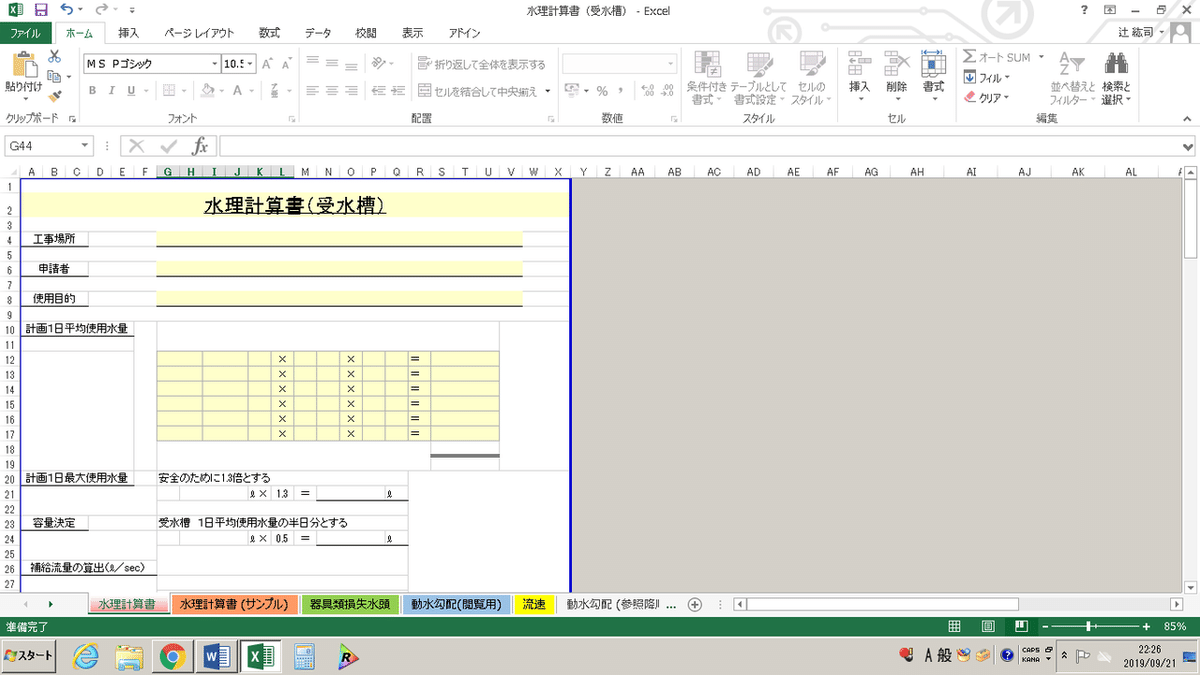

参考画像はこちら

尚、そもそも計算方法を知りたい方は、下記のYoutube動画かブログをご覧頂き参考にしていただけると幸いです。

水理計算書(受水槽)Excel計算書

今回の計算書は、受水槽・貯水槽・流末装置の容量計算、メーター口径の決定、定流量弁の計算が簡単にできるように作成しました。

初めて計算される方は、無料部分のYoutube動画かブログで計算手順をご確認下さい。

ざっくりしたマニュアル

※シート内の黄色い部分だけ入力します。ただし、計画1日平均使用水量の部分は種類が多いので、”=”の後の乗算は入れてください。

1.必要に応じてタイトルを変更する。

2.工事場所・申請者・使用目的(共同住宅など)を入力。

3.計画1日平均使用水量の計算、これは下記の表から参照してください。(市町村によって数値が違う場合あります)

4.1日の使用時間を入力。(10時間とか)

5.給水管口径(仮)を数値だけ入力。(例:φ50mmなら50)

6.配水管の最小動圧を入力。 通常は2.0(2階までの場合)

7.配水管の埋設深さを入力。

8.地表面より低置タンクへの落ち込み口高さを入力。

9.器具類損失水頭の計算。器具類→口径→数量の入力。あらかじめ下記の器具類損失水頭のシートに各市町村の器具類名称・数値の入力が必要です。

10.配水管分岐箇所より低置タンクまでの水管長の入力。

以上の入力で完了です。これで自動計算してくれるはずなのですが、動かない場合や使用方法のご不明な点があればお気軽にお問い合わせいただけるとありがたいです。

お知らせ:有料版もリリースします!

手順3の一日平均使用水量を手入力ではなく、リスト選択し自動入力できるようにしております。

一日平均使用水量シートにて単位給水量を変更することもできます。

単位給水量に範囲がある場合は入力時のメッセージに入れてますので、範囲内の数値を入れて利用ください。

こちらの方は私のブログ「ろしおログ」にて販売しておりますので、下記のリンクよりお立ち寄りください。

-----------------------------------------------------------------------------

※最後に追記ですが、計算書一番下にある定流量弁を2個設置するのは、通常の施工方法ではありません!通常は1個設置です。

とある設計事務所の思い違いがあって2系統に分かれて1個ずつ設置してしまい、後で水道局と打ち合わせし、無理やりツジツマをあわせる羽目になってしまいこんなおかしな計算も入ってます。

あくまで急場しのぎの計算なので参考程度に考えていただくのが良いかなと思います。

---------------------------------------------------------------------------------

ブログでは、心理学などで幸せになる思考法や子供とのお出かけなど役立つ情報を公開してます。

動画ならではの情報発信をしております。

よろしければチャンネル登録ご協力お願いいたします!

Twitterもフォローいただけると嬉しいです!