空席を狙って狙い撃て!戦略的相性とタイプ相性について

記事を読んでいただきありがとうございます。ろしです。

最近、歴史を振り返ってるだけの記事ばっかりだったのでそろそろ何か書きたいなと思っていました。

ちょうど、最近竜王決定戦の生放送があり、それを見て「ただの相性ゲー」という感想を持たれた方が多いように感じました。

ということで、そのことについて抽象化させた一つ上の視点から現環境を眺めるという趣旨で書かせてもらおうかと思いました。

戦略が、戦術に負けてたまるかっ!

ポケモンカードにおける相性とは?

ポケモンカードは元々ゲーム版のポケットモンスターの対戦をイメージして作成されました。

そのため、大元であるポケットモンスターというゲームのポケモンにはそれぞれタイプがあり、弱点と半減タイプが存在しています。それによってポケモンそれぞれに相性が存在し、1強とはならないようお互いをお互いにけん制しあうような関係となっています。

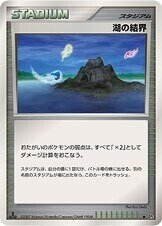

そしてそれをイメージして作成されたポケモンカードにもタイプと相性が存在しており、ポケモンカードDP~Ptシリーズ以外のカードは弱点を突かれると2倍のダメージを受けるよう設定されています。

これによって、ただただカードに書かれたテキストの見せ合いだけではなくお互いにけん制し合うような関係となり、またデッキ作成において自分の弱点となりうるポケモンの対策を行うという意味で別のポケモンを採用したりすることもできます。

とポケモンカードのタイプについてのみ書かせてもらいましたが、それではこのようなカードテキストにかかれた相性というものが存在しないカードゲームはどのようになっているのでしょうか。

もし、ポケモンカードに弱点という概念が存在しなかった「もしも話」と思ってみてもらえたらいいなと思います。

カードゲームにおける相性とは?

カードにかかれているテキストのみで完結しないのならば、どのように相性は決まるのでしょうか?

コンセプトを持って作成されたデッキ、それの根本となるものはゲームに挑む上での戦略となります。

そして、その戦略というものは具体化していくと無数に存在しますが、長いゲームの歴史の中である程度のひな型が出来上がっています。

そのことについて以前記事を書いていました。以下の文章を理解していただく手助けになると思いますのでもしよければ読んでみてください。

この記事の中で

現在よくカードゲームで言われているアーキタイプとしてはGavin VerheyがZero to Sixtyで述べている。

・Aggro-Control(アグロコントロール、クロックパーミッション)

・Beatdown:(アグロ、ビートダウン)

・Combo:(コンボ)

・Control:(コントロール)

・Midrange(ミッドレンジ)

・Ramp(ランプ)

による6つのアーキタイプによる分類が多く使われている。

と書かせてもらいました。

一番下のランプについては、ポケモンカードではそのままの意味ではなく別のタイプのデッキになると私は考えていますが、現代ポケモンカードにおいてもそれぞれのデッキを抽象化していくと全てこの6つのどれかに当てはまると考えています。

そして、このアーキタイプごとにそれぞれおおよその相性が決まっています。

例として、アグロデッキはコンボデッキに弱いとされています。

その理由としては、アグロデッキは基本的に速いダメージソースを用いて最速で殴り切ることにリソースを偏らせています。

そのため、対戦相手に対しての妨害など対戦相手の動きに介入する資源が少ないです。コンボデッキの勝ち手段である絡め手に関与できず、基本的にコンボデッキの方がkillターンが速いため、全く別の角度から攻められてしまうという図式になります。

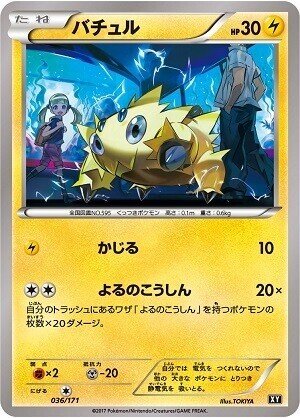

例を出しますが、攻撃をして後攻1ターン目からサイドを確実に取っていけるぐらい早いダメージソースを持つデッキがあったとして

こちらのコンボデッキである「ダーテング」相手にどのようになるか・・・ご想像にお任せします。

逆にコンボデッキは、特にアグロコントロールデッキに弱いとされています。

コンボデッキは基本的にコンボパーツとコンボパーツを揃えるためのドローソースでデッキが構築されており、コンボデッキ側が攻め切られる前にコンボを決めることにリソースを傾けています。

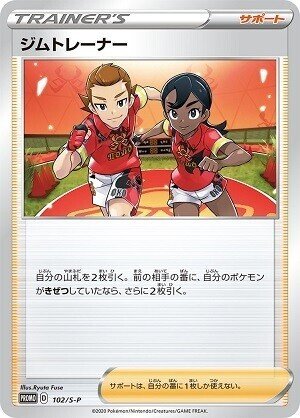

アグロコントロールデッキは、コンボ成立の速度を遅らせるように働きかけそれと同時にダメージソースを用いて攻撃も仕掛けてきます。

そのため、コンボ成立までの時間を確保できずに攻め切られるという図式になることが多いです。

具体例としてあげるとしたら、グッズによるコンボ成立を狙うデッキに対してクワガノンVのパラライズボルトで妨害しながら攻撃してくるデッキがマッチングした場合、コンボ成立のために「ポケモンレンジャー」でのグッズロックの解除という要求札が増えます。それを探すためのグッズも使えないのでコンボ成立までに大きなタイムロスをしてしまうのですが、それに対してパラライズボルトによりダメージクロックが刻まれるという感じですかね。

現在のスタンダードにおいて、アーキタイプ毎に分類していくと

・Aggro-Control:雪道オノヨロ、雪道コケコ

・Beatdown:ムゲンダイナ、連撃カラマネロ、ビクティニVMAX

・Combo:三神ザシアン

・Control(ストール系デッキを含む):ルカメタザシアン、ジュナイパー

・Midrange:こくばバドレックス、悪パーフェクション

・Ramp:ダブルインテレオン

※ポケカにおけるランプはばら撒きやmill系のデッキが該当するのではないかと私は考えているのでこのような分類にしています。そのためポケカにおいてRampという名前は不適切と思ってます。

大体こんな感じになるんじゃないでしょうか?(まぁ極端に言えば全てアグロデッキに分類できないこともなさそうですが)

現代ポケモンカードの問題点

このようにメジャーなアーキタイプ毎に分類をしたわけですが、実際の相性はどのようになっているのでしょうか?

仮にアグロデッキとミッドレンジデッキがマッチングした場合は、アグロデッキが押し切れず、ミッドレンジデッキのデッキとしてのスケール差を巻き返し押し返すという展開になるのが一般的です。

戦略的にはそうなりますが、実際はどうかということでアグロデッキのムゲンダイナとミッドレンジデッキからこくばバドレックスをピックアップして対戦させてみようとしても、ムゲンダイナが一方的に相性を突くことができるので簡単に押し切られてしまいます。

このように戦略の相性差を無視してワンサイドゲームに持ち込める程、上記したタイプというカードテキスト上の相性は大きいものとなります。

そしてそれを加速している要因として2つ考えています。

1つ目は「VMAX・TAGTEAMのデメリットルール」です。このVMAXとTAGTEAMは倒されてしまうことによってサイドカードを通常の3倍引かれてしまいます。ポケモンカードは基本的に6枚のサイドカードを取り合うゲームですが、VMAXかTAGTEAMを2枚取られた時点でゲームが終わってしまいます。最近のポケモンカードはポケモンVMAXを目玉として取り上げており、ポケモンVMAX同士を戦われることをイメージして作られているように感じます。

それによって非常にスピーディでかつテンポの良く、かつ見た目にもわかりやすいというメリットは存在します。このポケモンVMAXは高いHPを持っており、そう簡単には倒されるものではありません。しかし同じポケモンVMAX弱点をつかれ攻撃されてしまうと大体1回の攻撃できぜつさせられてしまいます。それによって相手に与えられる3枚というサイドカードの差を埋める事は難しく、相性を捲ることの難しさを助長しています。

2つ目は「VMAX・TAGTEAMのカードデザイン」です。冒頭でも書いた通り、自分の軸となるポケモンの弱点をついてくるポケモンに弱点をつけるポケモンを採用するということも可能です。しかしその難易度をあげているのがこの「VAMX・TAGTEAMのカードデザイン」です。

この2つのカードタイプはワザを使うにあたって必要なエネルギーの縛りが強くデザインされているものが多いです。また戦略的にアグロデッキ向けなカード、ミッドレンジ向けなカードとカードデザインがそのまま戦略に直結されているようなデザイナーカードであることが多いと考えています。そのためタイプだけを考えて安直に併用して採用することが難しいです。

Eシリーズに入り新たに実装された「れんげき」「いちげき」といったカテゴリーや比較的必要なエネルギーに縛りが少なく無理なく採用しやすい「ガラスサンダーV」や「ガラスファイヤーV」はこの問題に対しての提示した回答なのではないかと考えています。

話が脱線してしましましたが、ゲームのデザインとしてVMAXやTAGTEAM同士のバトルが前提のデザインでかつカード自体がデザイナーズカードで戦略がおおよそカード毎に決まってしまいがちな状態となります。

つまり、アーキタイプに落とし込んだ際にタイプの偏りが発生してしまいます。例えば、アグロデッキが悪タイプのデッキだらけで、それに強いミッドレンジが悪弱点しか存在しない場合、アーキタイプによる相性差をタイプ相性のみで乗り越えてしまうため、ミッドレンジデッキを使う意味がなくなってしまいます。それによってカードのデザイン上、向かい風な戦略でしか使いにくいカードは立場を失ってしまいがちになります。

せっかく戦略的に追い風なカードやデッキであってもタイプ相性のみで全てがひっくり返りトーナメントレベルではないというハンコを押されてしまう可能性もあります。

トーナメントでのデッキ戦略

逆にこれを利用する手段もあります。

例えば、戦略的に不利な相手でもタイプ相性で押し切れるのならば、その不利なデッキを使う意味がないため、トーナメントにおけるシェア率は低くなると予測できると思います。つまり、その低いシェア率であると予測したデッキに弱いデッキを使いやすくなります。

上記の具体例で考えると、悪のアグロデッキが超のミッドレンジデッキを食い物にしているとします。そうなると超のミッドレンジデッキが少ないため、超弱点である闘のアグロデッキは障害が少ないと予測ができます。

タイプ相性以外にもこのアーキタイプによる相性差も視野に入れながら、空いている枠を探すことでより良いデッキ選択をするための手段の1つとして利用することができるのではないかと考えています。

終わりに

最近感じていたことと、前から以前書いたアーキタイプについての記事の更新もといそれをベースとした記事を書きたかったのでこのような文章を書かせてもらいました。

当たり前のことを当たり前のように書いてあったり、違う意見もあると思いますが、コメントなどいただけたら嬉しいです。

今回は以上になります。それでは長文になりましたが、もし面白かった、続きがみたい、他にもなんか書いてなどありましたら、♡押してくれたりコメント書いてくれたりRTしてくれたら喜びます。

いいなと思ったら応援しよう!