定時制夜間高校と大学夜間部の問題

私が肺炎で入院していた10月10日に東京新聞が都内の定時制夜間高校の問題を取り上げ、また、それ以前にも東京民報もそれを伝えている。さらに、先述した寺尾紗穂氏によれば都内の大学も夜間部が減らされている元凶は2000年代前半に作られた。「都立大改革」だといわれている。

この大学の問題は政府も絡んでいて、目先の利益や任期制、あるいは恐ろしい事だが、思想統制も狙いの内にあるのではと私は思います。

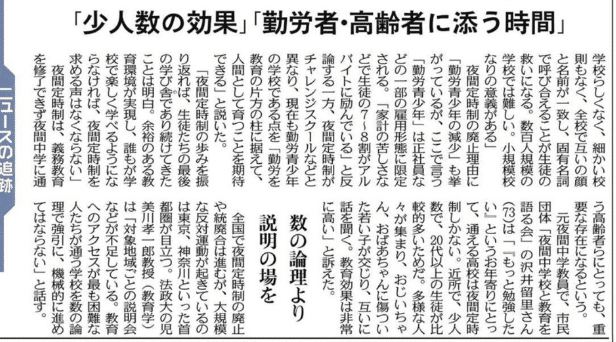

さて、東京新聞が10月10日に「こちら特報部」で報じた記事には以下のように書かれている。

都の教育委員会の定時制夜間高校の廃止案には「小規模化はホームルームや学校行事などが低調になり、教育効果が十分に得られない」と、されているが、これに反対されている定時制で35年間、教員を勤めてきた多賀哲弥さん(78)は一面的な見方であり、ごまかしである」と喝破され、「学校の基本は各教科を通じて学び、さまざま高校で少人数授業を導入した都教委は、その効果を理解している。なぜこの点に触れないのか」と強調されている。

ちなみに、私も昭和時代に昼間は働きながら、定時制夜間高校に通学したが、ホームルームや学校行事が停滞するようなことはなかったと記憶していて、修学旅行にも広島の県東部にある神辺工業高校(現・神辺高校)から、東京をはじめとした関東近県を4泊5日くらいで見学し、それなりの都会の知識を得たことは間違いはないのだ。

ただ、今の定時制夜間高校に通学しなければという点においては家庭の事情と経済的事情が違うと考えられる。私らの世代には中学を出たら働けという感覚が親にあって、貧困生活が身についている家庭ほど、そういう傾向にあったことは間違いはないだろう。

また、都会と農村地域とでは考え方が違うのもあるだろうが、親にしてみれば、子どもが義務教育を終え、授業料を親が負担するという事が、家計をさらに厳しくするという問題もあり、子どもは自ら、高校進学をあきらめ、親の元で働くか、近隣の街へ出て、昼間は工場などで働き、夜は定時制夜間高校に通学するという選択だった。これが昭和時代の考えであり、現在と違う点と考える。

ところで、新聞記事だが、「数の論理より、説明の場を」の箇所を読めば、廃止が多いのは「東京、神奈川といった首都圏が目立つ」と法政大学の教授が言っている。確かにそうだろう。

しかし、その理由としては私は意味になっていないと思う。学校教育を減らす主な要因は政府の都合だろう。上に書いたが、目先の利益や言論統制を最も優先させたいのだろう。

コメント欄に意見をお待ちしています。