供養

はじめに

来たる新年。

そして制限改定。とある1枚のカードがその儚い命を終える。

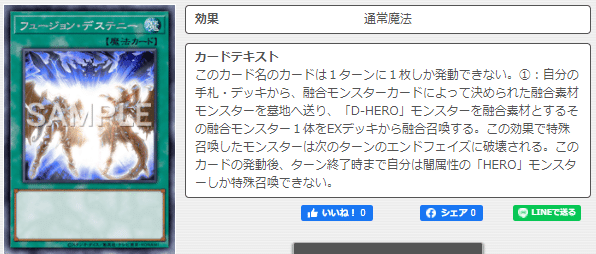

名はフュージョンデステニー。

デスフェニの登場以来、大会勢にもカジュアル勢にも幅広く擦られ続けたパワーカード。

例に漏れず、私もこれを使ったとあるデッキを組んでいた。

そう、零に至る神槍である。

詳しくは以前の紹介記事を参照してほしい。

この記事では前構築の差異を比較しつつ、採用カードについて書き散らすことによってこのデッキへの手向けとする。

変更点

主な変更点は以下の3つとなる。

デスフェニ

元はアナコンダでブレイブネオスを出すことでデスピアへアクセスしていたが、デスフェニの収録に伴いフュージョンデステニーへと変わっていった。

まず、一番重要なのはほぼ全ての決闘者がオマケ効果と認識しているであろう、デスフェニのデバフ効果だ。

前構築では相手ターンでラグナゼロのトリガーとなるカードがデスピアンクエリティスだったが、ランクアップできない状況下における攻撃力0のラグナゼロの棒立ち、クエリティスをメインフェイズ中に使わされるなど、問題が多々あった。

しかし、デスフェニの攻撃弱体は永続効果ゆえに、後から出てくるモンスターにも適応する。

これがラグナゼロの制圧力と攻撃力を大幅に引き上げてくれる。

次に、D-HEROが横並びに貢献してくれる点が大きい。

ディナイアルによるディアボの使いまわしや、ドローガイによる自己蘇生でそれぞれ展開。

そうして並んだモンスターをガーディアンキマイラやギルティギアフリードなどの強力な融合モンスターに変換することができる。

特にドローガイが重要で、ラグナゼロの素材とすることで使いまわしが効く上に、ドロー効果によってRUMを引き込むことで、クエリティス+ラグナインフィニティという理想の盤面に近づける。アストラルホープ

D-HEROの採用によってよりラグナゼロを活かせる構築にできたのは良いが、RUMへのアクセスが課題となっていた。

そこで白羽の矢が立ったのがアストラルホープだ。

光属性戦士族という恵まれたステータスが幸いして、このデッキでは増援やイゾルデで容易にアクセスができる。

場に出るという点もガーディアンキマイラやギルティギアフリードの素材とすることで活かしやすい。

しかし、サーチ先がゼアルコンストラクションのみだと流石に厳しかったので、リサーガムエクシーズを選択肢として採用した。

ラグナゼロの打点を32までに引き上げ、さらに魔法さえ握っていればそれを捨てることでフリチェでランクアップを行える。

RUM以外を捨てた場合に発生するエンドフェイズにEXに戻るデメリットも、デスフェニで破壊してしまえば帳消しにできる上に、自己蘇生によってさらに打点を増やすことができる。

それに伴って、ラグナゼロ以外のランクアップ先として採用したのがS・H・Darkknightだ。

吸収効果による除去は言うまでもなく、前述した通りデメリットもデスフェニで無視できる。

その場合、追撃こそできないがアナコンダによるライフロスを補いつつ28打点を置ける。

また、進化前のS・H・Arkknightは単純に破壊を介さない除去要員として優秀で使いやすい。

なにより、神代兄妹が共闘しているようでとても良い。聖杯の継承

このデッキの初動はイゾルデから始まるのだが、それにしては繋がる札が少ないことに気づき採用したのが聖杯の継承である。

単純にエクスパラディンの枚数かさましになり、序盤以外でもデュランダルから炎戦士へと間接的にアクセスができる。

対象を墓地から拾えるのも大きく、初動で使ったイゾルデを回収し、余ったディアボ+ディナイアルでもう一度出したり、墓地にいってそれっきりだったローランを拾っておくことでギルティギアフリードをフリチェの選んで破壊要員として使いやすくなった。

そして、継承からの選択肢として採用したのがアストルフォだ。

デュエル中に一度しか使用できないものの、いずれの効果も非常に優秀で、落ちたベイルやブレイズマンを除外しながら特殊召喚することで余ったレベル4とランク4を組んだり、落ちた後もタイムラグこそあるものの攻め手を増やすのに貢献してくれる。

まとめ

デスフェニは強い

おわりに

このデッキを使用するにあたって、デスフェニの強さが身に染みて理解できたので、今回の改訂でフュージョンデステニーが禁止になったことに関しては想定の範囲内であり、当然の事象であると断言する。

しかし、愛用していた純D-HEROデッキや零に至る神槍が崩れてしまう事実は純粋に悲しい。

零に至る神槍はいずれ組みなおす予定ではあるが、現構築の炎戦士周りを非常に気に入っていたため、本当に残念である。

特にベイルは防御手段として優秀なのはもとより、駆け引きを楽しむカードとしてもデュエルに大きな影響を与えてくれた。

さらに言えば、メラグと同様にバリアン七皇に所属するアリトが使用したカードというのも気に入っていた点だ。

さらば、フュージョンデステニー。

そしてまたいつか、零に至る神槍。

以下あとがきです。

「新年だしいつもと違うことしたいな」と思い、違う書き方に挑戦してみましたが、堅苦しくて疲れますね。

それはそうと、フュージョンデステニーの禁止でコンセプトデッキが崩れた方は多いのではないでしょうか。

先日投稿された、ドリルフィールドさんのデッキ紹介動画は記憶に新しいです。

このデッキで使われてるように、フュージョンデステニーは任意の闇属性を落としたり、ドミネイトから展開に繋げたり、かなり拡張性が高いカードでデスフェニ登場以前はカジュアル環境で愛用されていた印象を抱きます。

そう考えると、デスフェニ以前は良い調整のカードだったのでしょう。

そもそも、ドミネイトガイ専用の融合として刷られたのがフューデスなんだから、そこにドラグーン級の汎用性を持った強力なモンスターが選択肢に入ってきたらそりゃ壊れるわって感じですよね。

まあ、規制されてしまったものは仕方ないので、現在代案を考案しているところです。

現在の零に至る神槍に勝るパワーのデッキは組めなさそうですが。

今回の改訂がカジュアル界隈と私に与えた打撃は大きいですが、めげずに頑張っていきたいと思います。

ここまでご覧いただきありがとうございました。