そうだ、サボろう。~業務読書会編~

はじめに

世間では要約すれば「サボることはよくない、馬車馬のように働け」という風潮がまだあります。激変する世の中、時間給を貰っているサラリーマンは業務時間内で仕事を済まして、業務時間外は有意義な時間に充てるべきだとアライさんは思うのです。

改めて筆者の「サボる」ということはどういうことか定義しておきます。「サボる」というのは「なるべく短時間で、効果的に、指定された業務をこなし、空き時間を増やし、暇な時間を捻出する」ことを指します。なので「トイレに籠っている間は賃金が出る」とは相反する考え方です。トイレに籠っていても業務は進まないです。

今回はTwitterのスペースにてお話した内容をnoteにまとめて欲しいという話があったのでまとめた次第です。この話の元になるのは雑誌interfaceもしくはsoftwaredesignの連載が元になっているかと思います。新人エンジニアとタイガーマスクつけた本の読み方マスターのおじさんの話です。それを自分の中に落とし込んでいるので、誰かご存じであれば教えて欲しいです。

想定する読書会の状況

前提条件として次のような読書会を想定しています。

a.会社で指定された自己啓発書2-3冊の要約を発表する

b.発表は1人10-15分程度でパワーポイントなどのスライドを用いる

c.発表は業務時間中に行われるが、読書そのものは業務時間外に行う。

よくある感じですね。業務時間外に課題図書読んできてパワポ作らせて発表させるというヤツです。業務時間外の時間がプライベートを圧迫するのはツライです。

サボる作戦

ではサボるために作戦を立てましょう。今回の作戦の勝利条件と敗北条件を整理すると

勝利条件「発表会で10分程度のスピーチを資料付きで行う」

敗北条件「発表できない状態で発表会の時間に突入する」

となります。

この10分程度のスピーチに対して効果的な作戦を打つ必要があります。質疑応答などが無いとすれば、おそらくスライドは8枚程度に抑える必要があり、本文の内容を細かく話す必要はなさそうです。またスライドを用いるということは図面等で整理された内容も盛り込んだ方がよさそうです。なのでやらなくてはいけないこと、並びに()で工程名を付けて遡ると

パワポを作る(清書)→パワポのドラフトを作る(下書き)→本を読む(情報収集)

このような流れで進めましょう。

本を読む(情報収集)

時間は少ないです、限られた時間で睡眠時間削ってまで課題図書を全部読んでも仕方ないです。なのでザックリ内容を把握しましょう。

a.前書きを読む

b.目次を読む

c.あとがきを読む

d.(あれば)索引を読み頻出単語を2-3ピックアップする

これを課題図書すべてに本文読む前にやりましょう。課題図書間で似た表現、単語、考え方など共通事項があると思ったら、脇のスマホかA4用紙にメモしておきましょう。この段階で本の構成は大体どんな話か分かるかと思います。

次に本文に取り掛かりましょう。本文をペラペラめくり図面と写真、イラストがあるページを探します。見つけたら付箋つけたりスマホで撮影したりしましょう。これが後程スライドに掲載されることになるのできれいに撮影しておくといいです。

これで本を読むのは一旦終わりです。本文全然読んでないですが、どんな内容が書かれていますか?という話はできるぐらいは覚えているかと思います。

パワポの下書きを作ろう

筆者はアナログアライグマなので、A4用紙を取り出します。先ほどのメモをザーッと並べて割り振りを考えます。パズルみたいな感じで考えると少しだけ楽しくなります。

「この話は最後にしよう」「ここは前提になる知識の話だから前に持ってこよう」「なんでこんなメモ書いたんだっけ?捨てよう」「図面はここかな」

こんな感じで話す筋道を作りましょう。筆者は紙媒体が好みなので、手でいじくりまわしたり、付箋を張り替えたりして流れを決めます。ここまで来るとスライドを分割しておいた方がいいなという場所が出てくるので、そこでズバッと線を引きます。そうするとボリュームが少ないところが出てくると思います。そうしたら再度本の登場です。ボリュームが少ないところは本文を少し読んで膨らましましょう。

そうすると下地が完成します。これがあればパワポが作れます。

パワポに清書する

下地さえできればあとは簡単です。パワポに清書するだけなのできれいなツールを使って図やら文章を挿入していきましょう。バエるのを作って強調してあげるといいですね。自分の意見を添えるとより良いと思います。その際は1問1答式で自問しておき欄外に書いておくと質疑応答が入ってもそつなくこなせるかと思います。

実際にやるとどうなるのか?(時間あり次第追記)

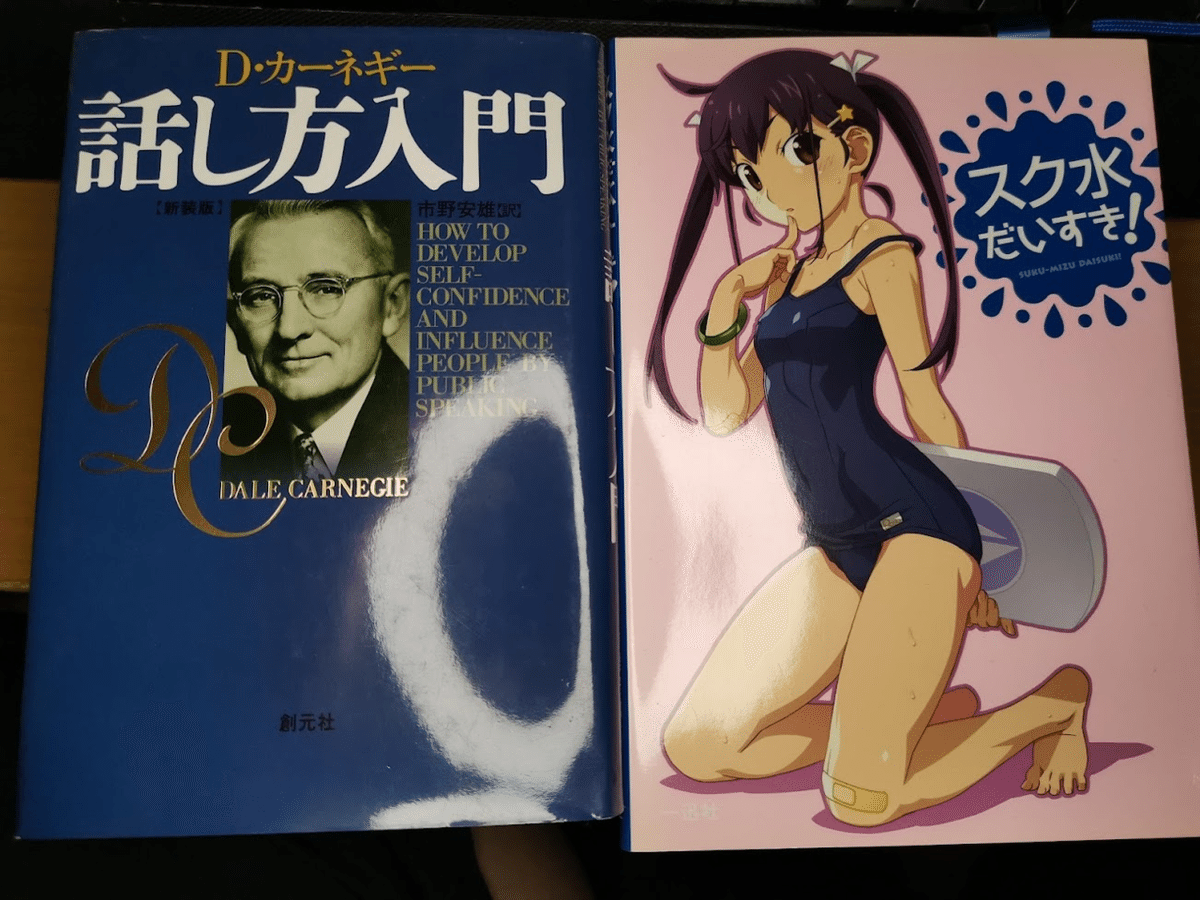

やってみましょう。とはいえ自己啓発書同士組み合わせても面白くないので下記の2冊が課題図書だったとすることにします。

すげぇ組み合わせだぜぇ。

これでとりあえず何かスライドを作らなくちゃいけないということにして考えます。

まずは目次、前書き、あとがき全部チェック、読んでてフーンと思った単語は横にピックアップしておきます。この段階では何を伝えたいのか特に決めてないですが、話の流れだけ決めておきます。

エイヤーと適当にメモ自分が理解できる程度に切り刻んでノリで貼って、大体のスライド構成を決めてしまいます。明らかに話が飛躍する部分があるのと、なんでこんなことしてるの?って説明がないことがわかる状態です。

そんなわけで本文を読み始めて、ストーリーラインをザックリ作ります。緑字で本文と書いてあるのが、本文の長い文章を短縮してまとめたものになります。これで十分かなというあたりです。

ここまでくるのにかかった時間は30分程度。これだけ情報があれば十分スライド作り始めてもよさそうですね。さっさと作り上げたら終わりにしましょう。

タイトルは「商品説明会での書籍を元にしたフィードバックの提案」とか適当に名付ければ、それっぽくなると思うのだ。

参考?になることを祈っておりますのだ。