【情報リテラシー論2021】第四回

最近、急に寒くなってきましたね🍃

そろそろクリスマスケーキ🎂の予約もしなくちゃなー。なんて考えている今日この頃ですが、早速レポート作成していこうと思います📔

今回のタイトルは「ソーシャルメディアの台頭」でした📱

SNS、もちろん私も毎日使わせてもらってます👍

今回は、そんなソーシャルメディアについてまとめていきます!

誰でも使えるソーシャルメディア🌍

そんなの当たり前だよ〜!って思ったそこのあなた!

…まさにその通りです👏でも、よーく考えてみてください。

今では好きなアーティストの近況もすぐに知ることができて。

バラエティ番組の収録後の芸能人のコメントが見れて。

総理大臣のつぶやきまで流れてくる世の中です。

…きっとおばあちゃんの子供の頃には考えられないとんでもないことが起こっているんだと思います😓

ここで、総理大臣というキーワードに視野を向けてみましょう👀

まず。首相初のメールマガジンを発行したのは小泉純一郎元首相です👨🏼🦳

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

画像に記載の通り、当時のインターネットの普及率は50%未満です。

そんな環境で、最盛期には225万人以上の読者がいたそうです😳

…今で言うと、フォロワー500万人といったところでしょうか?

いい感じの例が浮かびませんが…有名YouTuberのはじめしゃちょーさんのTwitterのフォロワーより多いです😂

まぁ、政治家さんとYouTuber比べても仕方ないので、政治家さんのTwitterフォロワー数と比較してみますと…⏬

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

やはり、225万人は桁違いですね🥺

ブログからソーシャルメディアへ🔁

ブログの名前の由来は「WebをLog(記録)する = Weblog」が略されて 、Blogと呼ばれるようになったそうです。

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

表から読み取れる通り、Blogは2003年から2006年に大きくユーザー数を伸ばしています。

しかし、2006年以降。ユーザー数に大きな変化は見られませんね。

これは、なぜでしょう?

…もちろん想像の通り、ここでFacebookを筆頭としたソーシャルメディアの普及が始まります!

そうです!BlogユーザーがSNSに流れてゆくのです。

今ままでBlogを使っていたのに?と思う方もいるかもしれませんが、BlogとSNSの大きな違いに着目して比較してみましょう👀

その大きな違いというのは、各投稿へのタイトルの有無です。

今私が利用しているnoteはBlogサービスなのでタイトルがありますが、普段のSNSの投稿にはタイトルなんて付けませんよね😅

なんならInstagramでのテキストなし・写真のみでの投稿は日常茶飯事ですし🤭

これは単純に、BlogよりもSNSの方が楽だという話です。

そんな感じで、今では多くのSNSが国内で利用されているわけです⏬

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

SNSだからできたこと🌈

今回の講義でエジプトで起きた「アラブの春」にSNSが大きく関係していたことを初めて知りました。

…「アラブの春」ってなぁに?って方はこちらをチェックしてくださいね⏬

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/47972

しかもこれ、複数のSNS臨機応変で利用した高等テクニックだったんです✨

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

Facebookの顔と名前が公開される機能を利用して仲間を増やし、

USTREAMという生配信系のSNSを利用して距離を超えた仲間を増やし、

YouTubeを利用して時を越えて仲間を増やし、

最後に匿名のTwitterでより多くに人に拡散する。

大勢で一斉に集会を開いてしまえば、政府も簡単に取り締まれませんもんね🥲

また、国内でも3.11でSNS(Twitter)が活躍していました。

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

国内の携帯会社のサーバーでは、国内の人が一斉に利用してしまうとサーバーダウンをすぐに起こしてしまい、大勢の利用者が困ってしまいますが、

利用者が世界中にいるSNSにとっては、急に日本内での投稿数が増えたところで、許容範囲内だったみたいですね。

それぞれのSNSアプリの魅力💫

SNSやってるよー。といっても、今ではさまざまなSNSが存在するわけですが、もちろん全ての利用方法が全く同じわけではありません。

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

よこたん先生が紹介してくださった3つのSNSの関係性はこんな感じです。

確かに、そうですね🤔

初対面の人にLINEのQRコードを教えることは少ないですし、入学前にはTwitterで繋がろ〜という話も少なくないですし…

ただ、私の周りではFacebookを利用している人は少ないので、Facebook部分がInstagramでプライベート投稿している鍵垢に当たることが多い気がします🙂

しかしこの先、デザイナーとして就職する同級生の多い私の大学では、いい意味で個人情報の掲載がFacebookを利用することも増えると大いに考えられるので、この関係図に共感できる日がくることでしょう😌

また、各SNSで繋がる人や投稿を閲覧できる人も変わってくるので、投稿内容も変わってきますよね。

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

このように、Twitterでは匿名であることを利用して、友人には打ち明けづらい事や、聞きづらいことを投稿し、Facebookでは自分(あるいは自分の周り)のことを理解してくれている相手だからこそ話せる投稿をする傾向があります。

このように、Facebookは特定の人間に関する情報は、本人の身近にいる人が知っている。という考えです。

しかし、これに対抗するような考えを持っているのが…そうです!ここで本日初のご登場の、Gooogleです!

検索すれば正しい情報が出てきます。

巷ではGoogle先生なんて呼ばれちゃうくらいですからね🤗

しかし検索結果は、結局一般論ばかりだったり、あまりにも偏っていたりと、自分の欲しい答えが見つからないこともしばしば😥

前回の講義でもあったようなブラウザと契約関係のあるサイトばかり検索に引っ掛かることや、SNSを貼り付けただけのサイトが出てくることも。

また、結局商品の購入を勧めてくることや、画像が多すぎることもありますね😅

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

よこたん先生のおっしゃる通り、最近のGoogle検索の精度が落ちてしまっているように感じます。

そこで、Googleが取り入れ用としているのがMUMと言われるAIを利用した機能であり、この機能では専門家の回答のような検索結果が表示されるようになるそうです📄

ということは、AIが質問の意味を深く汲み取って答えてくれるというわけです。

…ん?!これって、結局対人で質問することと同じってことじゃないですか?と考えると、Googleの考え方がFacebookに寄ってきている…?

人と人の繋がりをネットを利用して深めようとするFacebookと、人間とネットの間牽制を深めようとするGoogleと。

この対象的な2社の関係はこれからも魅力がありそうですね😂

SNSによる人との繋がり🔄

「グローカル」という単語を聞いたことがありますか?

ローカルとグローバルに由来する造語です

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

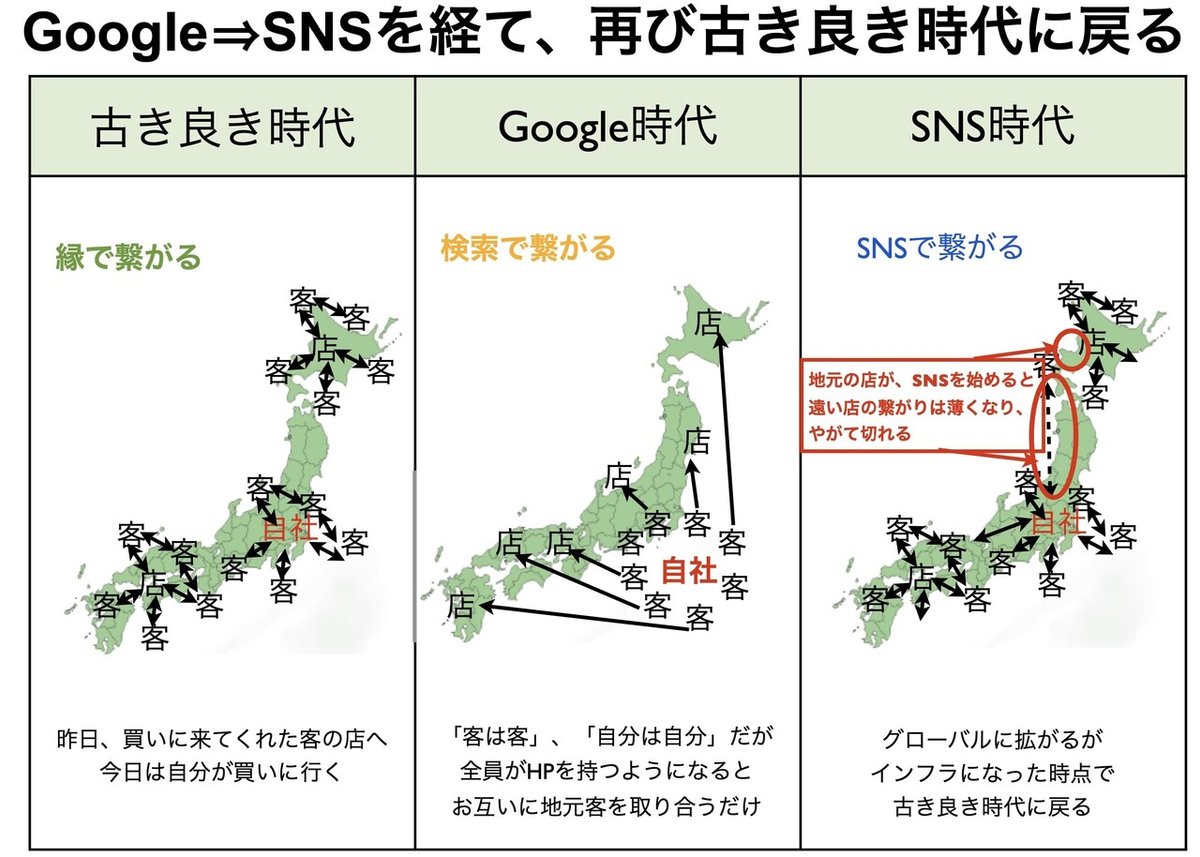

これにより、商売に大きな変化が生まれます。

昔は町に、電気屋の〇〇さんがいて、床屋の〇〇さんがいて、野菜は〇〇さんから買って…と町内で商売が完結していました。

しかし今では、遠くに離れてしまった人とも連絡が取れますので、これは幼馴染の〇〇君のところで買いたい。と、遠くから購入するということも可能です。

裏を返せば、近くに住んでる人は人はみんなお取り寄せで購入しまうなら、自社も遠方にネットを利用して売り込みをしよう!と変化します。

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

商売の方針もネット環境一つで変化して行くものなのですね🤔

🦁第4回まとめ🦁

SNSというと、依存性が高いと言われ、最近では注意喚起の声かけをよく耳にしますね🧏♀️

©︎イーンスパイア(株) 横田秀珠

また、どうやら日本人は、海外の人に比べてSNS上でも人見知りを発揮してしまい、自ら情報発信することが少ないように感じます。

実際、SNSに見る専門のアカウントのみを作成し、情報収集だけで利用している人も少なくありなせん。

国ごとや、個人の性格ごとでSNSとの付き合い方に変化が現れるのは、これまた面白いですね😊