【おまけ】思い立って資格を取るまでのお話

「造形」の練習過程

いつも、お読みいただきましてありがとうございます。

少々長い投稿になりますが、ここで、「造形」の練習過程、変遷を公開します! ここにあげたものが全部ではありませんが、だいたいこのような流れをたどっていったよ、というのがわかるよう、選んでみました。出題には、

・場面設定。室内、屋外、それ以外、何をしているところか

・その他の条件(使っている小道具や、場面のもう少し詳しい状況)

・描く人物の指定

の条件がだいたい設定されています。

繰り返しになりますが、ここではあくまで「こんな過程をたどった」の公表です。ですので、最後のような絵を描ければ合格というわけではありません。

テーマは、過去問題や例題など、ほとんどがサイトより。または、自分でこんな場面もあるかな? を想定したものもあります。

ごく初期

・子どもたちが輪になって、保育室で手をつないでお遊戯

・保育者も参加

・保育者1人、子ども3人

サイトより。「子どもの後ろ姿」に自信がなかったので、選んだテーマ。たぶん年齢設定もあったと思うのですが、このころは年齢で何となく描き分けるより、「時間内に描ききること」にまだまだ重きを置いていたころでした。保育者のかかわりがちょっと薄いのと、子どもを中心にしているとはいえ、小さいし、動きが硬いなぁ・・・

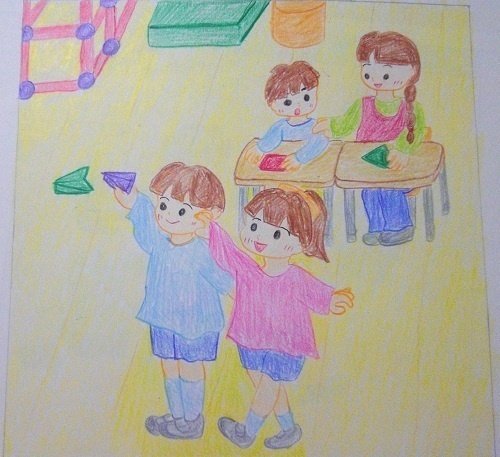

ちょっとコツをつかんだ?ころ

・ホールで紙飛行機遊び(今折っている子もいる)

・保育者も参加

・保育者1人、子ども3人

これも、どこかサイトから。室内だけど保育室ではない場所を描きたくて選んだテーマ。もしかして条件の補足で「教えてもらっている」や「折っている子もいる」などの情報があったかも。子どもが立って動いているポージングは少し自信があったのだけど、座っている姿は自信がなかったので、後ろで教えてもらっている様子を入れてみました。

座っている姿が、前からだと、小物(前の絵だとキーボード、この絵だと机)でごまかせちゃうんだよな・・・。

・室内で3歳児が楽器遊び。保育者がリズムをとっている。

・楽器は何でもよいが、子どもはそれぞれ別々の楽器で。

・保育者1人、子ども3人

たぶん、サイトより。でも後に購入したテキストにも例題としてあり。設定もほぼ同じ。これはヒントも合わせて参考にしました(それまで参考にしてなかったのか?(笑))

3歳児であれば、たたいたり振ったりすることで音が出るもので、思い思いに楽しんでいる光景がを描くことを意識。ただし楽器を3人ともちがうことを条件としたら、案外(描きやすい)楽器って少ないかも? ということで3つめに入れた楽器が、おかっぱ髪の子の「スタンドシンバル」。上の子が2歳児クラスのときの発表会で、これの担当でした。バチでたたく式だったから、2つとタイプが違うよね?

背景、壁紙のつもりなのだけど、これじゃ見えない様子(音が出ている様子)を絵で無理に表している、ともとれるな・・・。

・園庭で3歳児が泥んこ遊び

・保育者も一緒に

・保育者1人、子ども3人

サイトより。室内か屋外かでいえば、私、屋外が断然苦手。背景にあるの、一応ブランコなんですが、地面と壁(にあたる部分)をどう描こう? という迷いがありました。「造形」において、迷っている時間はありません。

室内の絵の具遊びもそうだけど、こういった、「部分的に汚れている」ものを描くのも苦手。ということは、泥んこ遊びはダブルで苦手ってことだ・・・

ここまで、各色ごとにフチを描き、その後フチと同じ色で塗る、というやり方をしていました。でもこれだと、思い立って描いたものと、どうしてもその色で描かなきゃいけないものとの色が重なるなどの問題が発生。サイトで例を見たときに、「あれ? フチを別の色で描いている?」と気づき、ここからは、「フチを描ききってから色を塗る」というやり方に変更しています。このやり方が正しいかどうかはわかりませんが、個人的には塗り絵みたいで、時間短縮になりました。

フチを茶色で描いているのは、「あたたかみを出す目的」と、黒を使うとケント紙の性質上、他の色とまざってしまいやすく、汚くなってしまうから。このため、黒は極力使わずに描いています。

フチどりを覚えたころ

・芋ほり

・保育者も一緒に。異年齢の子ども同士のふれあいも描くこと。

・保育者1人、子ども3人

テキストより。フチどりのコツを知って、初めて描いたのがこれだったと思います。

え~っと、保育者はどこですかぁ? あと、異年齢だよ? 誰が年長児かがわかりません・・・。

テキストを買ったのも、たぶんこのころ。ここで人物をもっと大きく、特に屋外の背景を少し覚えたため、地面や床などの1色で広く塗る部分がずいぶん小さくなりました。

ここからの作品、順は適当です。途中で、一発勝負ではなく薄く黄色で大まかに下描きをする、というコツも覚えました。

・室内でペープサート

・お話は何でもいい

・保育者1人、子ども3人

オリジナル。広く大きく塗るのと、子どもの後ろ姿を練習をしたかったので。下描きは、なしだったと思います。背景の塗りは小さくなったことで、「広く塗ること」での腕や手首への負担がぐっと少なくなりました。まだまだ塗りムラはありますが。

・てるてる坊主づくり

・年齢設定は5歳児ぐらい。完成したら飾ってもらっている子もいる。

・保育者1人、子ども3人

・豆まき

・年齢設定は3歳児ぐらい。室内でも屋内でも可。

・保育者1人、子ども3人

いずれもオリジナル。 季節の行事について描きたくて、ちょうど練習をしていたのが梅雨どきだったのと、部屋に飾ってある子どもの作品で目に付いたのが、「鬼のお面」だったので。

まず、てるてる坊主づくりから。

つくったのを飾ってもらえたら楽しいだろうなと思って、窓際でできたのを保育者に渡している子と、それを飾ろうとしている人。あれ? そうしたら作っているのを教えてる人も必要だよな・・・、と、保育者1名を「余分に」描いたのが、この作品。「条件を満たしていればいい」ので、条件以上のことをする(1人余分に描く)のは、リスキーかもしれません。いや、オリジナル問題だから、問題設定に問題ありか・・・。

一応時間内に描くことはできて、作品としても結構気に入ってます。

豆まきの様子。

相変わらず年齢に見える描きわけができておらず(汗)。さらに、室内でも屋外でもとなれば、そりゃ苦手な屋外は避けるでしょうよ。これも、子どもの動きを割とわかりやすく描けたかも? と、作品としては気に入っています。

両方とも共通しているのは、「背景」。窓の外や壁面に飾られているものなどで、季節をあらわしていくのだそう。なので、てるてる坊主づくりでは、壁面にカエルやかたつむり。外は緑が見えていて雨模様。豆まきでは冬なので葉が落ちて枝のみ。

豆まきの背景にある「タンス」あるいは「お道具箱やカゴを入れてあるロッカー」は、室内の背景としてよく使ってました。壁に埋め込みみたいになってるのが、残念。

・玄関にて、お迎えの場面

・混合保育。異年齢の子

・大人2人(保育者1、保護者1)、子ども2人

テキストから改編。これは人物を(自分が思うに)うまく描けた以外は、問題作。ほとんどの問題で3歳児、または5歳児の出題が多い中、問題には「異年齢保育でお迎えを待つ子」の文字。5歳児と3歳児をうまく描きわけられないのならと登場したのが、「保育者に抱っこされている乳児」。これまで描いたことがなかったキャラをうまく描けたんじゃ? と思える出来なのですが・・・。

この絵じゃ、お迎えかどうか、わかりませんよね。朝の送りの場面とも見れます。というわけで、問題作。

こういった毎日当たり前に見られる場面も、「造形」では想定しておかなきゃいけないわけです。ただ、玄関という、これまであまり出てこなかった背景の練習には、なりました。

テキストの出題例は、大人2人(保育者と保護者1人ずつ)、異年齢の子ども3人という、よくある4人ではなく5人描け!という例でした。保育者1人、子ども3人の計4人じゃない場合もあるよ、という例です。

ここまでくると言い訳になりますが、玄関という場所に自信がなかったので、どちらかというと背景の練習であることに重きを置きました。そのため、よくある4人登場に変更しています。

割と自分の中ではコツをつかみきったころ

・水遊び

・保育者も一緒になって。園庭に出したプールか固定のプールかは不問。小道具も描くこと。

・保育者1人、子ども3人

・戸外遊びで公園。自然観察。

・保育者も一緒に

・保育者1人、子ども3人

水遊びは、テキストから。屋外の様子を描くのが苦手だったので。

作品を見て「あ、水遊びだ!」と上の子にわかってもらえたのが、これ。このころから、「すべてを茶色いフチ線で描く必要はない」と学習したようで、プールのフチや壁と底との境は、フチどりなしです。他、最近はラッシュガードで男女共通の水着だったりもするので、着色の際に一本調子にならないよう、悩みどころでした。

公園での戸外遊び。これは、オリジナル設定。

子どもって、「なんでそこにこだわる?」ってところに興味をもったりするんですよね(笑) 特に下の子が、あちこちの小石を拾い集めたりしてる姿を思い出し、「アリの観察」を入れてみました。そうすると、姿勢は「しゃがんでいる姿勢」。あらためて見てみたら、これじゃ空気イス(笑)、もっと練習の必要ありだったかもしれません。夏場ということで、帽子必須。それで顔などの描き方がいつもどおりにできなかったことを覚えていますが、外で遊ぶシーンはたくさんあるので、これも要注意小道具だと思います。

・3歳児クラスでお絵かき

・保育者1人、子ども3人

・3歳児クラスでパック積み木遊び

・いろんな遊び方をしている。準備の様子もわかるように。

・保育者1人、子ども3人

設定遊びで、どちらも3歳児設定だけど、年齢相応に描けてないな(笑) 何となくですが、年齢のちがう子どもが2人いたときに、どちらが年長かがわかっていればいいのかな、という安直な考えです(汗)。他、楽器遊びのように、「3歳児なら、こんなことができる(できない)のかもな」と想像を膨らませる必要もあります。前述の水遊びもそうですね。競技じゃないのだから、足がつかる程度でいいでしょう、という感じでした。

お絵かき。オリジナル設定。

私、この構図苦手なんですよ・・・。イスに座ってるでしょ? 最初のほうは正面向きで座っていたので小道具で腰まわりをごまかせたけど、腰まわりを隠すように描くと、みんな一列にならんでいることになる。これじゃあおもしろくない、ということで、苦手な構図にチャレンジ。実際試験でも、得意な構図ばかり出るとは限りませんものね。

こだわりは、テーブルの上にちらかったクレパス。3歳児なら、その辺に適当に散らばってそうだな、って。持っている手も、鉛筆もちではなく握り手で。

前後しますが、この絵で「保育者に支えられている子ども」を描くことに対して、思ったより苦手意識がないなと気づけたかも。

構図が苦手と言う割には割としっくりいっているので、壁が黄色になっていることもあわせて、フチ線を描く前にしっかり黄色で大枠を描いてから挑んだ作品かもです。暖色系で上から塗ってしまうと、大枠の線は本当に目立たなくなります。

パック積み木遊び。こちらは、サイトから。

もしかしたら、フチを茶色で描くようになってから、割と最初のほうの作品かな・・・。こういった細かいものが登場するのって、それで手数や時間がかかるしで、実はこれも苦手です。積む以外の遊び方、子ども同士のかかわり、準備の様子を入れたら、こうなりました。

・体育館もしくはホールで、体操

・さまざまな物で思い思いに

・保育者1人、子ども3人

オリジナル。ただし、似たような出題はテキストにも。このテーマは、大好き! だって、服装に悩む必要がない!(笑) 年齢設定はあったかな・・・。小道具も比較的大きいし、塗る色は少なくなりそうだけどその分小道具の色が重なり合わないようにすればいいし、(一応仮設定で3歳児として)楽しくやっているぐらいならば、鉄棒にぶらさがる、トンネルをくぐる、トランポリンで跳ぶ、といったところかなぁ、で。大人は「補助」している役割であれば、この場合はトランポリンの子に沿わせようか、と思い浮かんだり。手前にある跳び箱は、たまたまスペースが開いたから途中で穴埋め的に入れたもの。そのぐらいの余裕もありました。

でもよく考えたら、鉄棒のそばに誰もいないのは、安全上問題アリかも。

意識していたことなど

以上、ここまで見てきて、何となくわかってきた傾向があるのではないでしょうか。

・イレギュラーもあるけれど、どの場面でもだいたいは、「大人(保育者)1人、子ども3人」。

・服装の柄などはこだわる必要がない。同様に髪型も。

鉄則は、このぐらい。他、個人的に意識をしていたのは、

・背景はおおまかに「これを使う」を決めていた。

室内の作品を見たら、だいたい私の場合、窓がついていますよね? それ以外には、タンスやロッカーといったところでしょうか。季節感を出したくて壁面製作、という例もありましたが、目立たせたいのは「子どもたちと大人との様子やかかわり」なので、あまり描かなかったかもしれません。

・指定がない限り、床は「オレンジ」か「黄土色」、服装は「スモック」「エプロン」と決めていた。

服装について、男女で分けるのを嫌う人もいるかなと思って、「スモック」と決める以外に、色までは特に考えず。鉄則で「服の柄などはこだわる必要がない」というのと関連してきますが、できるだけ簡単に、でも幼児だとわかるようにと考えた結果が、スモック着用でした。

・髪型なども何となく決めておく。

女の子だけ、男の子だけ、とならないように、年齢も低ければ低いほど女の子でも髪の毛は短いだろうなと、おかっぱ髪か、ふたつ縛りぐらい。男の子ならギザギザめかギザギザだけど少しパッツンめか、大人なら長い髪の毛か、などなど。

あらかじめ「ある程度決めておく」ことで、「どんな人を登場させようか」と悩むことなく取りかかることができる、というメリットがあります。何となくどんな性格の人かな? まで決めておくといいともあったけれど、私はそこまで考えず。目に黒を使うこともあって、色塗りが終わった最後の最後に描いていたので、その場の思いつきで表情を決めていました。

この他にも様々なルールを設けていたかとは思いますが、思いつく大まかなものはこのぐらい。

もうひとつ大事なことは、「どんな場面も想像できること」。

出題は必ず設定遊び(時間やその日やることがある程度決められた遊び)ばかりとは限らず、お迎えのシーンなど「日々見かける光景」のこともあるし、戸外でも公園や園庭、さらには遠足で動物園ということもある。「動物を見て喜んでいる子ども」」という設定があるなら、動物も描けなきゃいけない、ということになります。

運動会で親子競争に参加している場面だと、大人は2人以上(保育者と保護者)ということにもなるし、じゃあ、子どもはどういう感じだろう? 親子で参加する競技って? など。

私個人のことを言うと、物事が終わってすぐに感想を提出するのって苦手で、しばらく経ってからじわじわと感動がくるんです。なので、「造形」の「その場で出題テーマが発表される」スタイルで、うまく場面を想像できるかが不安でした。

不安なら描いて描いて描きまくれ。その量が多いのか少ないかはわからないけれど、不安をかき消すために描きまくっていたように思います。

以上、かなり長くなりましたが、「造形」の練習の過程でした。