(26)できるだけ少ない知識で解きたい人用「後置表記法(逆ポーランド表記法)では,例えば,式 Y=(A-B)×C を YAB-C×= と表現する。次の式を後置表記法で表現したものはどれか」

#基本情報技術者試験 #平成24年 #春期 #問4 #逆ポーランド表記法 #後置表記法

後置表記法(逆ポーランド表記法)では,例えば,式 Y=(A-B)×C を YAB-C×= と表現する。

次の式を後置表記法で表現したものはどれか。

Y=(A+B)×(C-(D÷E))

ア YAB+C-DE÷×=

イ YAB+CDE÷-×=

ウ YAB+EDC÷-×=

エ YBA+CD-E÷×=

後置表記法(こうちひょうきほう)、またの名を逆ポーランド表記法のルールは知っておかなきゃいけない。

名前が長いので、以降逆ポと書くよ。

たとえば、普通はA+Bって書くんだけど、逆ポだとAB+と書くのがルール。

他の例だと、

普通:A+B-C → 逆ポ:ABC-+

普通:A+B×C÷D → 逆ポ:ABCD÷×+

普通:(A+B)×C÷D → 逆ポ:AB+CD÷×

というように書く。

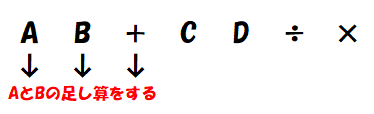

逆ポの考え方は、計算に必要な2つの値を先に並べておいて、後からどんな計算をするのか(+とか×とか)の記号を置く、という感じ。

だから、例に出したAB+CD÷×の場合は、

まず、AとBの値を取り出して、+が登場したから足し算をする。

つぎに、CとDの値を取り出して、÷が登場したから割り算をする。

さいごに、足し算の答えと、割り算の答えで、掛け算をする。

というやり方です。

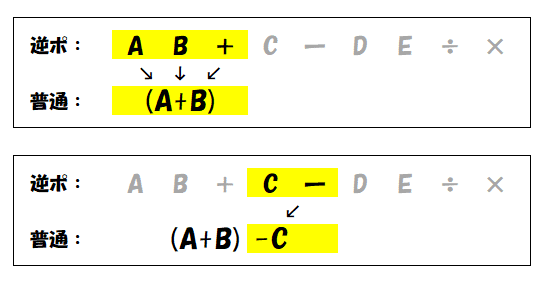

逆ポの前置きが長かったけど、これをふまえて解いてみます。

問題は、普通の式Y=(A+B)×(C-(D÷E))と同じ計算がされるのは、次の逆ポの式のどれでしょう?というもの。

アのYAB+C-DE÷×=から調べてみます。

まず、両端のYと=は気にしないようにする。(普通の式のY=の部分だから)

まだ途中だけど、(A+B)-Cってなった時点で、問題文の式とちがう。だから、アはもう消えた。

次はイ。AB+までは同じなので、その続きから見ていく。

イは、YAB+CDE÷-×=という逆ポ式。

両端のYと=を無視して、AB+CDE÷-×にしたところから解読スタート。

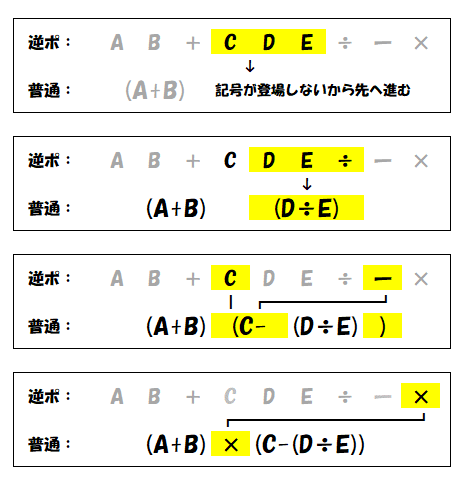

問題分の式と同じになってしまった!

普通式に読み替えるのが大変だったから、イで見つかってよかったよかった。

CDEと値が続いてしまって、記号が出てこなかったところが少しむずかしい。記号が登場しないときは、ひとつ進むところがわかりにくいね・・・