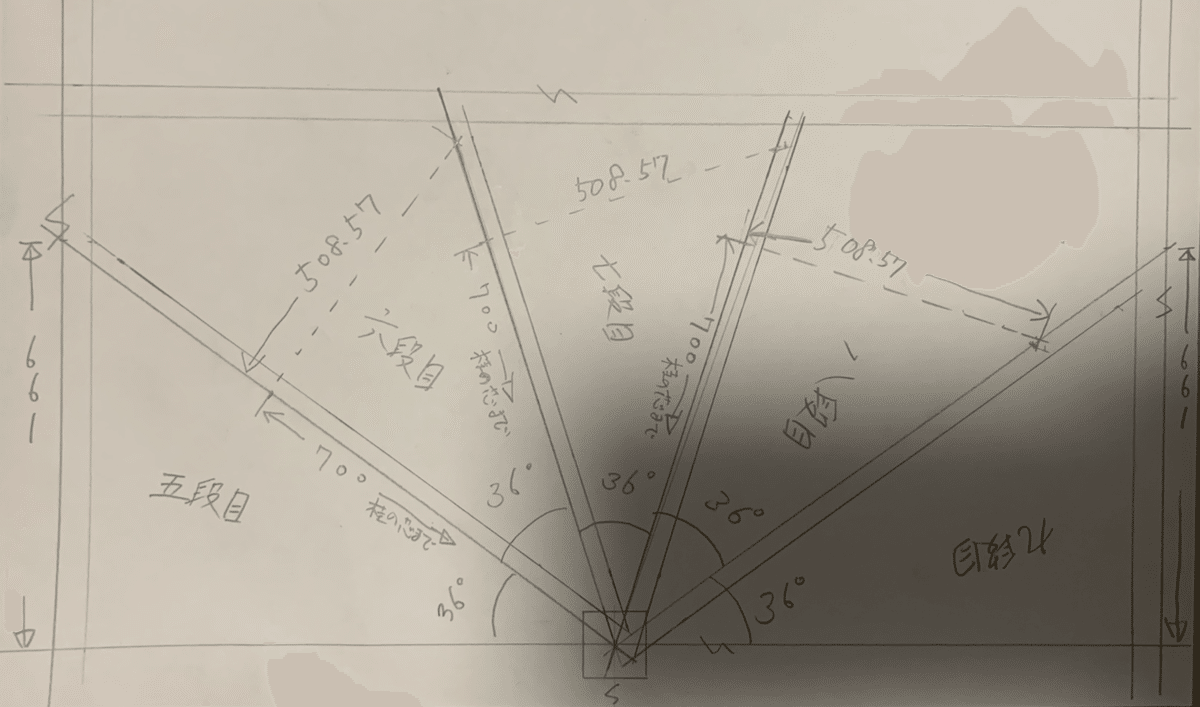

回り5段の回り階段の原寸図の書き方

今回は原寸図の書き方の話ですが詳しい書き方等はYouTubeなどで解説してる方がいっぱいいるのでそちらを見てもらった方がわかりやすいと思います。

ここでは何故その寸法が出るのか、計算しながら数学っぽく墨を出すやり方を紹介します。

角度を出す定規で墨を書いた後の確認でも使えます。

柱の芯から芯まで910mmとします。

ここで5段目の661の寸法がどこから出てくるのか

910mmに0.7265をかけた寸法が661となります

ではこの0.7265がどこから出てくるのか

数学的な話になるのですが

上の図でいうところのAが柱の芯芯910mm

Bが柱の芯から直行する壁の芯までの寸法

これが分かれば5段目の墨がひけます

36°は5段回りなので180÷5で36が出せます。

tan36°これはインターネット等で調べて表をみるかiPhone等のスマートフォンであれば関数電卓で計算することが出来ますが

この寸法が0.72654253…となります。

0.72654253…にAである910mmをかけると

661.1537…となります

柱の芯の通りから661いったところに墨をつけそこを柱の芯と結んであげると6弾目の段鼻はすみをひけます。

この墨がひければあとは簡単にだせます。

上の図で6段目の段鼻のところに700と書いてあると思いますがここは任意の寸法でいいです

差し金で出すなら450や500の所で良いと思います。

差し金の長手を6段目の段鼻に沿って5段目に向かって起きます

この時柱の芯に差し金の450とか500を合わせてください

短手の寸法を読みます

これは覚えておきます

次に差し金を6段目の段鼻に沿って6段目に向けて置きます

この時差し金の目盛りは先程と同じ寸法を柱の芯に合わせてください

さっき覚えた短手の寸法で墨をします

柱の芯とその墨を結べば7段目の段鼻がひけます

後は同じように8段目,9段目も出せば完成です

上の図で700としてそこから矩手に508.57となっていますがこれも

700×tan36°で出ます

確認として使うかこの508.57で墨を出してもいいですが段鼻から正確に直角をだす必要があるので注意が必要です

600に設定すると600×tan36°で435.925となり

スケールで柱の芯から段鼻に沿って墨をだしその点から差し金で墨を出すことができるのでおすすめは600です

以上になります

なぜその寸法がでてくるのかというお話でした。

ありがとうございました。