大岡山にあるロボットコンテスト発祥の地に~ロボット教育研究の想い出など

東京工業大学が東京科学大学と名前が変更になってからはじめて、大岡山キャンパスに出向きました。

正門の銘板もきちんと変更になっていました。(しかし、シルバーにシルバーでは反射してしまい、写真撮影が難しい)

こちらも同じく反射しています。

私自身、長らく東京工業大学に勤務していたため、学校名の変更はまさかという感じで、いまだに嬉しいものではありませんが、仕方ありません。

こちらの本館に、当時附属高校の校長を兼務されていた松本先生の研究室がありました。一度だけ入ったことを今でも記憶していますが、天井が高く、どこまでも本棚があり、とても風格がありました。

本館の近くには、1881(明治14)年に東京工業大学の前身である東京職工学校を設立し、「工業教育の父」とよばれる手島精一先生の像があります。(以前作成していたホームページには、東京工業大学の歴史遺産をいろいろと紹介していたのですが、転職のときに閉鎖してしました)

そして、今回の目的であるロボットコンテスト発祥の地は、南5号館の建物にあるとのことで、早速出向いてみました。目立つ場所にあったのでほどなく探すことができました。

除幕式が開催されたのは2019年なので、わずか5年前です。ニュースでは耳にしていましたが、その頃は仙台に勤務しており、コロナもあり、なかなか出向くことができず、ようやく今回はじめて出向くことができました。

下記記事から一部を抜粋します。

「38年前、受験戦争に疲弊し切った学生たちに目の輝きを取り戻させようと、森政弘名誉教授は当時の工学部制御工学科の「制御工学設計製作」という授業で、与えられた課題に対して実際に手を汚してものを作り、競技会で競い合うことを発案しました。最初の課題は、乾電池2本で人を乗せて規定の距離を走りぬく機構を作り、タイムを競うというもの。その競技会のことをNHK(日本放送協会)が知ってコンテスト形式の番組を制作・放送したことが現在の多彩なロボコンの発展につながり、森名誉教授は「ロボコンの創始者」と呼ばれるようになりました。」

こちらがロボットコンテスト発祥の地の記念碑です。最初のロボットコンテストが電池2個を動力源として実施されたことから、この形になったとのことです。こちらも文字が薄くて撮影しにくかったのがやや残念でしたが、近くでははっきりと見ることができました。

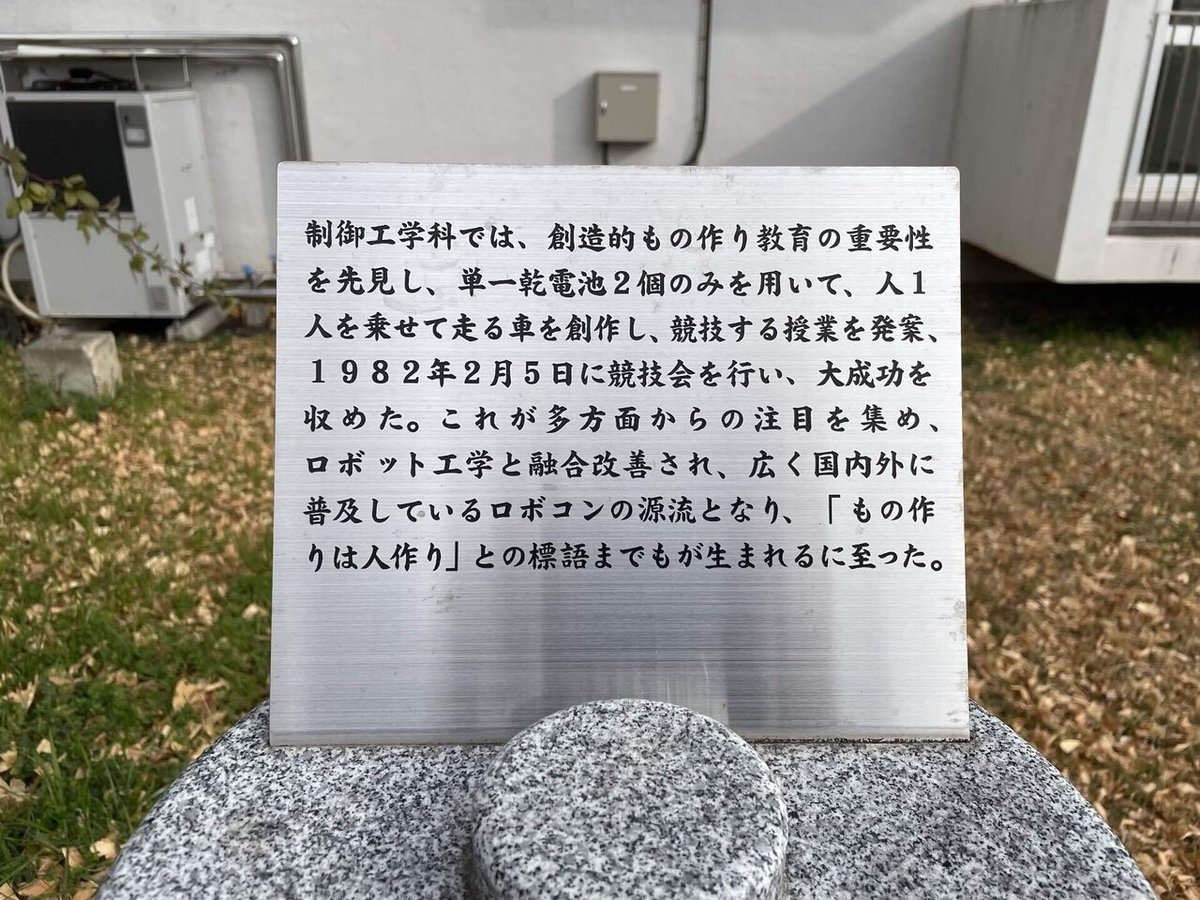

こちらにもの作りは人作りとの標語が生まれる経緯などが書かれています。東京工業大学でロボットコンテストが開催されたのは1982年2月とのことです。現在は2025年の2月なので、43年前になるでしょうか。

いくつかの角度で撮影してみました。

2025年2月1日。この日は、東京で開催された全日本中学校技術・家庭科研究会主催のロボットコンテストの開催日であり、それに合わせて、森政弘先生とオンラインでつないだ会が予定されていました。この会は10年以上前から開催されており、私も10年ほど前に1,2回参加したことがありますが、今回都合がついたので、参加予定でいました。

ところが参加申し込みをした数日後、森先生が97歳でお亡くなりになったという訃報が届くという残念なことがあり、この回も「森政弘先生を偲ぶ会」に急遽変更になりました。当日はロボットコンテストに関わる20数名の教員が集まり、いろいろなお話ができました。

ここからは、私とロボットコンテストの関わりの振り返りをまとめておきます。

1991年に東京学芸大学・技術教育専攻の大学院修士課程に進学したとき、ロボットコンテストに興味をもち、ぜひ電気と機械の複合教材として、教育実践研究をしたい、将来は中学校技術科の教員になりたいと思っていました。

ちょうど運よく、1991年と1992年の大学院在学時、筑波大学附属駒場中学校の技術科で非常勤講師をすることになり、初めの1年目は主に電気と機械の領域の指導をして、2年目にロボットコンテストに取り組みたいと思い、いろいろと準備をしました。最初の競技ルールは、ピンポン玉を拾うというシンプルなものでしたが、機構や電気回路の学習を上手く指導しながら創造性も発揮してもらいたいと、深く考えながら取り組みました。

修士論文は、ここでのロボットコンテストの教育実践を中心としてまとめました。

振り返ってみると、現在まで取り組んでいることの原点は、あまり変わっていないように思います。

その後、東京都の中学校技術科の教員採用試験に合格して勤務校の連絡が届き始めた頃、東京工業大学工学部附属工業高等学校で機械科教諭を公募しているという情報があり、試しに出向いたところ、とんとん拍子に採用が決まり、1993年から22年間、途中、12年目に学校名が東京工業大学附属科学技術高等学校に変わりましたが、この学校に勤務しました。

ロボットコンテストは教員2年目から機械科の機械実習の一部に組み込むことができ、それから毎年、ルールを変えながら取り組んできました。

ことは別に生徒たちが主導して、文化祭でロボコンを企画して実施したこともありました。

高校2年生が毎年約40人、21年間なので、800人以上が参加したことになります。その後、教育大学や工科大学でも指導しているので、最初の中学校を合わせると、私が主催したロボコンに参加した人数は1000名ほどいると思います。

森政弘先生が東京工業大学で始めたロボットコンテストは、私が附属高校に勤務した頃も続いていたので、何度か大岡山キャンパスに見学に出向きました。その頃もう森先生はリタイヤされて名誉教授になられていたと思いますが、いつも参観に出向かれており、「附属高校でもロボットコンテストに取り組んでいる」とご挨拶をして、名刺交換をさせていただいた覚えがあります。その後も何度かお会いできました。筑駒中や東工大附属の教え子で、この東工大ロボコンで活躍した教え子も何人かいます。

2003年の鉄腕アトムの誕生日の頃にはロボットブームがあり、各地でロボットコンテストが盛り上がってきました。この頃から、森政弘先生がはじめられたオーム社のロボコンマガジンにロボットコンテストの連載記事をか書かせていただくようになり、2~3年続けました。その連載をまとめてロボット創造館という本も出版させていただきました。

少年サンデーのロボット漫画ロボットボーイズの取材協力をして、毎週水曜日を楽しみに読んだのもこの頃です。漫画は3巻発売されましたが特に1巻で紹介されたロボットコンテストはほぼ東工大附属高校の実話です。

一方で、この頃はまだロボット工学という学問体系がはっきりしておらず、大学でも機械系や電気系、情報系など、さまざまな学科の一部にロボットの研究室があるような感じでした。AIもIoTもまだない時代の話です。

そんな中、私自身、ロボット工学をきちんと学びたいと思い、その成果をまとめてのロボット工学の本を出版するなどしました。

高校ではロボットコンテストだけでなく、課題研究という授業で、生徒たちと「歩行ロボット」「水中ロボット」「楽器演奏ロボット」「食品製造ロボット」など、さまざまなロボット研究に取り組みました。

2005年頃だと思いますが、「課題研究」で人工筋肉を作りたいという生徒がいて、自転車のゴムチューブにたこ糸を巻いて、圧縮空気を入れると収縮するものを製作しました。これで上腕二頭筋の動きを再現したのです。

その時の動画がこちらです。

その後、肩甲骨を含んだ上腕全体や脚部などにも発展されるなど、生徒たちがとても熱心に取り組みました。そんな中、東京工業大学で空気圧ゴム人工筋を使っている研究室があることを知り、連絡をとって訪問したのが、後に社会人大学院でその研究室にお世話になるきっかけとなりました。空気圧の研究室では、圧縮空気の流量測定などを丁寧に行いながら、パワーアシストロボットを完成させて、査読論文の執筆や国際学会での発表なども行い、無事に3年間で博士課程を修了でき、博士(工学)をいただくことができました。これが2010年3月のことです。

この研究室の先生方の多くが、東京工業大学の制御工学科のご出身だったので、制御についていろいろと学ぶことができ、こちらの入門書も執筆できました。

ロボット教育関連ではまだまだ書けそうですが、今回はこのくらいにしておきましょう。

魚ロボットの製作は日本水中ロボネットにつながり、毎年開催される水中ロボットコンベンションにも携わっています。

3Dプリンタを自作したり、それをフードプリンタに発展させた活動はデジタルモノづくりの市民工房であるファブラボにつながり、現在もファブラボ関内の運営に携わっています。

FabLab Japan Networkにも加わっています。

2011年と2015年に、ファブラボの活動の一環で、ファブラボ発祥の地である、マサチューセッツ工科大学に出向く機会がありました。そこで、MIT博物館に出向いたとき、たまたまロボットコンテストの展示を見ることができたのもよかったです。(下記記事の一番下に紹介しています)

ロボット活動を通して、いろいろなご縁があり、多くの人脈ができていることをとても幸運に思います。