長崎次郎書店、長崎書店と保岡勝也⑧取り外された外灯の謎

長崎次郎書店 最古の写真

長崎次郎書店にお邪魔した際に長﨑圭作社長が1冊の本を見せてくださった。熊本博物館が2019年に発行した「追憶の熊本」という本で、長崎次郎書店の写真も掲載されていた。撮影したのはアマチュアカメラ愛好家の伊津野実氏で、昭和4年(1929年)の市電上熊本線開業を祝う花電車運行の様子とされている。長崎次郎書店の店先に万国旗のような物が飾られ、店の前に花電車が停車しているように見える。これは私がこれまで見た中で、保岡勝也設計のファサードを持つ長崎次郎書店としては最古の写真である。

昭和4年と現在の姿の違い

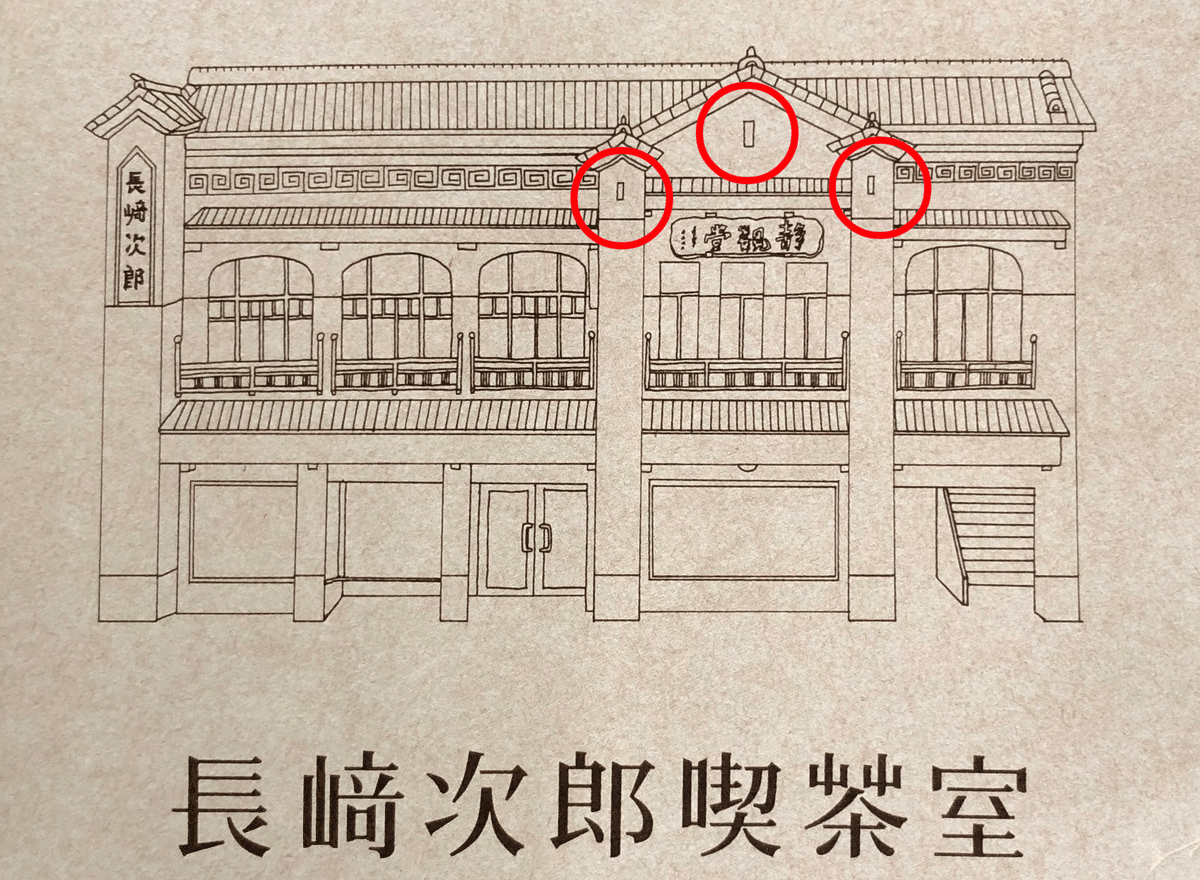

昭和4年の写真ということは、保岡勝也設計のファサードが造られて間もない頃の姿である。一見、現在の建物と同じデザインのように見えるが、1つだけ違いがあった。昭和4年の建物には外壁に外灯がついているのである。位置は、現在も掲げられている「静観堂」の文字の上と左上、右上の3ヵ所。その跡らしき物は現在の建物で確認できるため、いろいろなイラストでも表現されている。下記の赤丸で囲った部分がそれにあたる。

図面との比較

保岡勝也は現在のファサードのために4種類の図面を書いたとされている。その中の1つが現状の長崎次郎書店の元になっていると思われていた。その図面には3つの外灯はなく、ほぼ現在と同じ姿が描かれている。

しかしこれとは別の、長崎次郎書店に唯一現存する図面には3つの外灯が描かれている。実際にはこれら2つの図面のアイデアを組み合わせて建築されたのではないだろうか。

そしてこの3つの外灯が描かれている図面は大正15年に書かれたものであり、このことからもファサードの完成は大正15年以降であった可能性が考えられる。

なぜ外灯は取り外されたのか

別の図面のアイデアを採用してまで取り付けた外灯を取り外すとは、よほどの理由だったと思われる。昭和16年、戦時中の武器生産に必要な金属資源不足を補うため「金属類回収令」が施行された。もしかするとそれに伴い供出されたのではないだろうか。今のところはこのように想像している。

<参考文献>

「追憶の熊本」.熊本博物館,2019,p.55.