難読規制標識: 一瞬でコレを判断できる? (京都市)

難読規制標識は京都市伏見区の国道24号にもあった。この記事では、一瞬で判別が難しい規制標識の解説と、どのように表示したらより分かりやすくなるかについて見てみる。

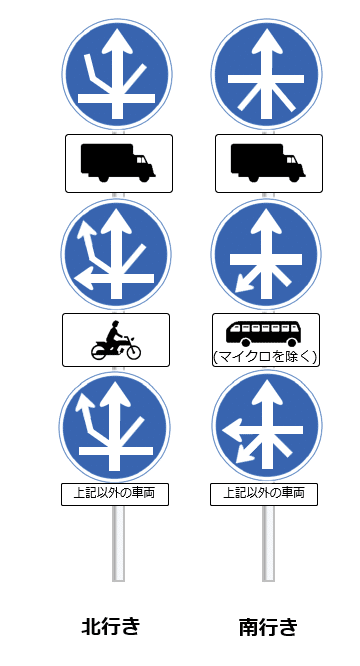

三連ダンゴの異形矢印標識

問題になっているのは、京都府伏見区桃山最上町の交差点である。この交差点は、国道24号線を北向きに進んでいくと、ちょうど京阪本線を高架橋で跨ぐために高架橋の入り口があり、あわせて側道もある。

この交差点に入る少し前に、全国でも珍しい三連ダンゴの指定方向外進行禁止の規制標識がある。それぞれ3種類の車種別になっているのだが、文字で書かれていることもあり、特に真ん中の「大型貨物・大特以外の大型、特定中型以外の中型、普通、小特」という補助標識はほぼ読めないのではないだろうか。

交差点での規制を分解してみる

この交差点では、以下のような規制がかかっている。

また、これらの標識で表される以外に、国道24号線は上下線とも右折レーンの設定がなく、右折禁止となっている。

これらをひとつの図にまとめると以下の通りである。

改善案1: 補助標識だけ改善する

それでは、ここからはこの交差点の規制をどのように表示したらわかりやすいかについて考えていこう。

まず、対象車種をぱっと見て分かるようにするのに、北行きは補助標識を図柄に変更して、二輪の規制を上から二番目に移動し、「上記以外の車両」ということで一番下にシンプルにした補助標識を置く方法が考えられる。改修の手間は最低限となる。南行きは厳密に規制を表示するなら三連ダンゴにする必要がある。ただし、大型乗用自動車が左斜め後ろの細い道にほぼUターンの形で進行するのは現実的ではない気もする。通常の乗用車であっても厳しいだろう。

改善案2: よりシンプルにする

三連ダンゴの規制内容のうち、最も重要なのは右折禁止であると思われるため、これを強調しつつ、北行きは大貨等通行止めの規制は正面に見えるため、省略することもできる。また、マイクロを除く大型等通行止めの規制は交差点で徐行して左を見ると分かるためこれも省略すると、以下の通りになる。

改善案3: 規制予告標識を併設する (千葉県方式)

指定方向外進行禁止の規制標識で取り締まらないといけないのは、本質的には右折禁止だけなので、1枚の規制標識と規制予告標識で表現すると、より分かりやすくなる。

*

こちらもどうぞ。